不同中醫(yī)療法用于痔手術后護理的效果觀察

許月萍,張小紅,周永飛,邱娟娟

(嘉興市中醫(yī)醫(yī)院,浙江嘉興 314001)

中醫(yī)傳統(tǒng)療法包括毫針法、灸法、拔罐法、刮痧法、水針法、濕敷法、熏洗法、穴位推拿法等,作為中醫(yī)特色護理技術已逐步應用于臨床護理工作中,其自身特色和優(yōu)勢已普遍得到國內外護理同仁的肯定和認同,也起到了減輕患者痛苦、提高生存質量的作用。在中醫(yī)基礎理論指導下及國家中醫(yī)藥管理局痔中醫(yī)臨床路徑的基礎上,2012年3月至2013年4月,本院將融有不同中醫(yī)療法的中醫(yī)臨床護理路徑應用于痔手術后的護理中,并進行對比研究,現(xiàn)將結果報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象 納入標準:符合2010年國家中醫(yī)藥管理局制定的痔(混合痔)中醫(yī)臨床路徑進入標準;年齡20~60歲;有混合痔外剝內扎術適應癥,無手術禁忌癥;自愿受試。排除標準:嚴重心血管、肝、肺、腎等系統(tǒng)疾病,精神病及惡性腫瘤;過敏體質,包括外用中藥過敏;依從性差。符合納入標準且未退出臨床路徑的患者120例,按隨機數(shù)字表分為觀察組和對照組各60例。觀察組男38例、女22例;年齡24~56歲,平均年齡(36.8±11.5)歲;濕熱下注型33例,氣滯血瘀型17例,風傷腸絡型8例,脾虛氣陷型2例。對照組男34例、女26例;年齡22~55歲,平均年齡(38.5±11.2)歲;濕熱下注型29例,氣滯血瘀型19例,風傷腸絡型10例,脾虛氣陷型2例。兩組患者一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 常規(guī)治療基礎上,于術后評估患者有無尿潴留,對尿潴留患者采用會陰沖洗、聽流水聲、腹部熱敷等傳統(tǒng)誘導排尿方法;術后常規(guī)予放松療法、心理護理以緩解疼痛,必要時遵醫(yī)囑使用止痛藥物;術后第1天開始在每次排便后介入中藥熏洗配合紅外線照射治療直至患者出院。中藥熏洗治療(醫(yī)院自制中藥,放入熏洗機),1次/d,20 min/次;紅外線照射治療,2次/d,20 min/次。

1.2.2 觀察組 采用聯(lián)合運用中醫(yī)特色護理技術。手術前1 d開始介入耳穴壓豆止痛,主穴選直腸、皮質下、內分泌、神門,經(jīng)辨證分析,濕熱下注型取配穴脾、肺,氣滯血瘀型取配穴肝、脾,風傷腸絡型取配穴肺,脾虛氣陷型取配穴脾、腎,術后第3天去除耳穴壓豆;手術當天術后根據(jù)患者有無尿潴留,對尿潴留患者進行雙側足三里穴位注射等滲鹽水2 ml;術后24 h介入穴位按摩取中脘、天樞、足三里,1次/d,每次30 min,直至患者出院;術后第1天開始在每次排便后介入中藥熏洗配合紅外線治療,方法、頻次、時間同對照組。

1.3 療效觀察及評定標準

1.3.1 創(chuàng)面愈合

1.3.1.1 水腫程度評價 術后第1天開始由責任護士每天在醫(yī)生換藥時評價,參照全國肛腸外科會議制定的統(tǒng)一標準[1]進行評分。

1.3.1.2 切口愈合等級評價 混合痔手術均屬Ⅱ類切口手術,其切口愈合按甲級、乙級、丙級分為3級評價[2]。

1.3.2 疼痛程度 術后第1天開始由責任護士每天評估,疼痛評分參照1992年全國第七次肛腸學術會議制訂的疼痛診斷標準[3]。0分:術后創(chuàng)面完全無痛,排便、換藥時亦無疼痛;2分:術后創(chuàng)面基本無痛,排便換藥時疼痛不明顯;4分:術后創(chuàng)面偶感疼痛,排便、換藥時疼痛不明顯,不必處理;6分:術后創(chuàng)面時感疼痛,排便、換藥時疼痛明顯,需服用一般鎮(zhèn)痛藥;8分:術后創(chuàng)面疼痛較重,有明顯痛苦表情,需肌內注射止痛針方能緩解。

1.3.3 尿潴留 由責任護士在術后4 h開始按尿潴留診斷標準[4]進行評估,予對應處理后按療效評價標準[5]進行評價,分顯效、有效和無效。

1.3.4 排便 術后第1天開始由責任護士進行評估。記錄患者術后首次排便時間,統(tǒng)計便秘發(fā)生率,同時符合排便次數(shù)減少、糞便量減少、糞便干結、排便費力等2種以上癥狀時即為便秘。

1.3.5 患者滿意度 評價患者對中醫(yī)護理技術療效、中醫(yī)護理技能熟練程度、健康宣教、出院指導、護士溝通交流、服務態(tài)度等13項滿意度,分滿意、一般、不滿意,分別賦予分值為10分、5分、0分,將結果進行匯總轉化為百分率。

2 結 果

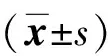

2.1 兩組患者創(chuàng)面愈合情況比較 兩組患者均為甲級愈合,不同時間創(chuàng)面水腫評分比較見表1。

表1 兩組患者不同時間創(chuàng)面水腫評分比較(分)

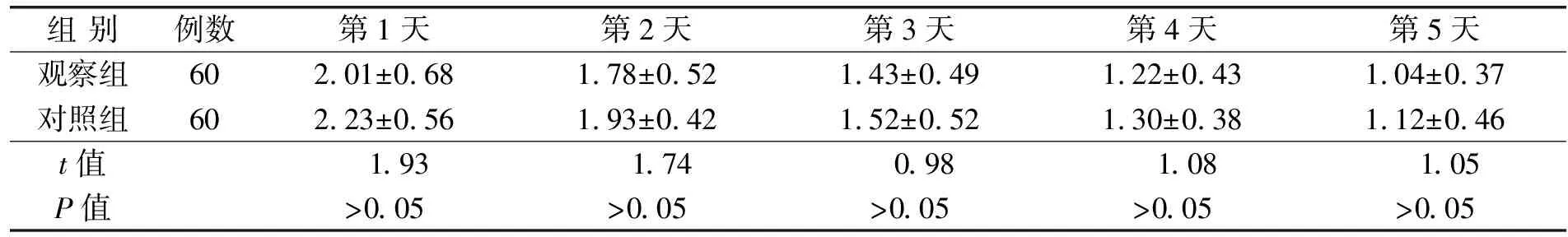

2.2 兩組患者不同時間疼痛情況比較 見表2。應用止痛藥觀察組6例、對照組13例。

表2 兩組患者不同時間疼痛評分比較(分)

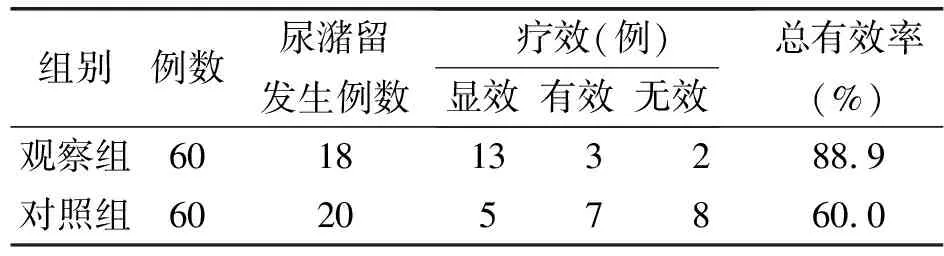

2.3 兩組患者尿潴留臨床療效比較 見表3。

表3 兩組患者尿潴留臨床療效比較

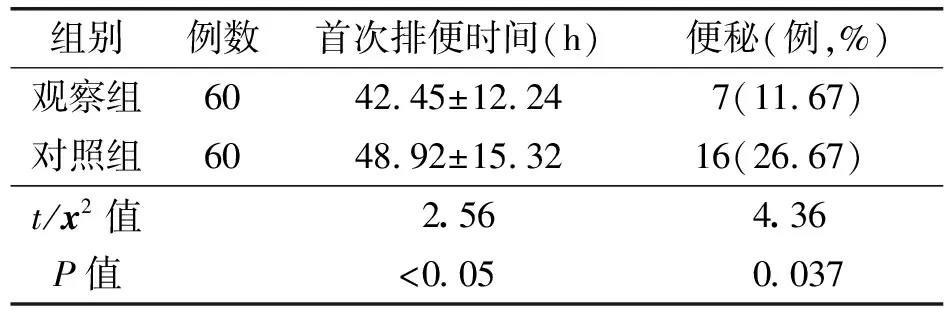

2.4 兩組患者排便情況比較 見表4。

表4 兩組患者排便情況比較

2.5 兩組患者滿意度比較 觀察組患者滿意度(99.40±1.35)%,對照組(94.80±6.40)%,Z=-3.77,P<0.01。

3 討 論

3.1 中醫(yī)護理特色優(yōu)勢 中醫(yī)護理工作是中醫(yī)醫(yī)院工作的重要內容,是體現(xiàn)中醫(yī)特色優(yōu)勢的重要方面。通過在痔手術護理臨床路徑中聯(lián)合運用耳穴壓豆、中藥熏洗配合紅外線治療、水針、穴位按摩等中醫(yī)護理技術,提高了中醫(yī)護理服務水平,最大程度發(fā)揮了中醫(yī)護理技術的實效,體現(xiàn)中醫(yī)護理特色優(yōu)勢,且中醫(yī)護理技術具有經(jīng)濟實用、創(chuàng)傷小、無痛苦、見效快、易接受等特點,為患者節(jié)省了大量的醫(yī)療費用,滿足了患者的心身需求,也取得了良好的效果,更易得到患者的認可。

3.2 中醫(yī)特色療法用于痔手術后護理效果明顯 痔手術后患者常出現(xiàn)切口疼痛、創(chuàng)面愈合不良、排便排尿困難等不適或并發(fā)癥,增加了患者的痛苦,將耳穴壓豆、腹部穴位按摩、足三里穴位注射等中醫(yī)特色療法融入痔手術臨床護理路徑,可促進患者疾病康復,減輕圍手術期的痛苦。耳廓有比較豐富的神經(jīng)、血管和淋巴等分布,當人體某一臟腑或組織器官有異常或病變時,可通過經(jīng)絡、神經(jīng)或體液等反應到耳廓的相應穴位上,在耳廓上出現(xiàn)反應點[6]。耳穴中的直腸穴具有清熱解毒、促進大腸傳導糟粕、止痛止血的作用;神門穴為鎮(zhèn)痛主穴[7],能鎮(zhèn)靜安神;皮質下穴具有鎮(zhèn)靜、鎮(zhèn)痛、抗炎及調整內臟功能的作用;內分泌穴是調節(jié)內分泌紊亂的經(jīng)驗穴[8]。穴位按摩取中脘、天樞、足三里等穴,其中中脘穴為胃之募穴,有調和胃氣、通腑瀉濁之功用;天樞穴為大腸募穴,能疏通臟腑[9];足三里為百病皆治穴,屬足陽明胃經(jīng),有疏風化濕、通經(jīng)活絡、扶正培土之功效[10],術后常規(guī)介入穴位按摩可經(jīng)過經(jīng)絡傳導反射,有利于胃腸功能恢復,從而促進排便。刺激足三里穴又可疏通膀胱之經(jīng)氣、啟癃開閉之功效,能有效緩解術后尿潴留癥狀。便后應用中藥熏洗配合紅外線治療,其物理溫熱作用可有效緩解肌肉痙攣,改善對神經(jīng)末梢的壓迫刺激,溫熱作用又可增加中藥有效成分的吸收[11],有利于減輕水腫,促進創(chuàng)面愈合。本文資料顯示,觀察組術前1 d根據(jù)辨證分析介入耳穴壓豆止痛,術后第1天常規(guī)介入穴位按摩,對術后可能出現(xiàn)的排便困難進行提前干預,明顯降低了止痛藥的使用例數(shù),縮短了術后首次排便時間,減少了便秘的發(fā)生例數(shù);觀察組根據(jù)患者有無尿潴留選擇性介入水針針刺足三里穴以解除排尿障礙的癥狀,對照組則采用傳統(tǒng)誘導排尿方法,結果顯示觀察組尿潴留總有效率優(yōu)于對照組。提示中醫(yī)特色療法聯(lián)合運用于痔手術臨床護理路徑中起到了較好的效果,患者滿意度明顯提高。

參考文獻:

[1] 張艷.混合痔術后中藥熏洗不同坐浴時間對水腫程度的影響[J].中國肛腸病雜志,2011,31(10):51-52.

[2] 陳孝平,石應康,斷得生.外科學[M].人民衛(wèi)生出版社,北京:2002,239-240.

[3] 翁立平,季利江.“分段切開,多重掛線術”治療高位復雜性肛瘺臨床研究[J].結直腸肛外科,2007,13(5):294-295.

[4] 張東銘.痔病[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2005:255.

[5] 杜雪飛,黃琪,戴秋安.吳茱萸熱慰法在混合痔術后尿潴留護理中的應用[J].全科護理,2011,9(2):489.

[6] 嚴麗,趙軍超,周金鳳.耳穴貼壓緩解混合痔術后疼痛的效果觀察[J].護理與康復,2012,11(2):185-186.

[7] 柴春英,馮瓊.耳穴壓豆干預混合痔術后疼痛的護理效果觀察[J].北方藥學,2013,10(3):181.

[8] 魏巧蘭,唐小明,單燕.耳穴壓豆配合涌泉穴按摩治療心腎不交型不寐的效果觀察[J].護理與康復,2013,12(1):75-76.

[9] 汪苗琴.穴位按摩聯(lián)合腹部按摩對剖宮產(chǎn)術后腸蠕動的影響[J].護理與康復,2008,7(10):778-779.

[10] 蔡偉祥,王海,葉和軍,等.新斯的明足三里穴位注射對外科術后腸脹氣的療效分析[J].實用中西醫(yī)結合臨床,2010,10(1):48.

[11] 葉宇飛,王名晶.中藥熏洗對緩解混合痔手術后疼痛的臨床研究[J].環(huán)球中醫(yī)藥雜志,2012,5(9):666-668.