構建有滋有味的思想品德課堂

駱殿兵

但凡一堂好的思想品德課,聽者最直觀的印象是“好聽”“有味”。那么,如何才能讓思想品德課教得“有滋有味”,學生聽起來“有勁”呢?筆者認為,有育人價值引領、有活動生成、有主體發展的思想品德課才是好聽、有味的課。

一、把握課程標準有“思品味”

每一門課程教學都應當體現學科的特性,有學科的味道。《義務教育思想品德課程標準(2011年版)》指出,思想品德課程是一門以初中學生生活為基礎,以引導和促進初中學生思想品德發展為根本目的的綜合性課程。其任務是引領學生了解社會,參與公共生活,珍愛生命,感悟人生,逐步形成基本的是非、善惡和美丑觀念,過積極健康的生活,做負責任的公民。因此,在思想品德課教學中,教師應該牢牢把握課程標準,從學生的生活實際出發,結合教材設計主題,確定活動方式,引導學生動口、動手、動身,去認識“真善美”,辨別“假惡丑”,弘揚正氣、匡扶正義,讓思想品德的芳香自然生成。

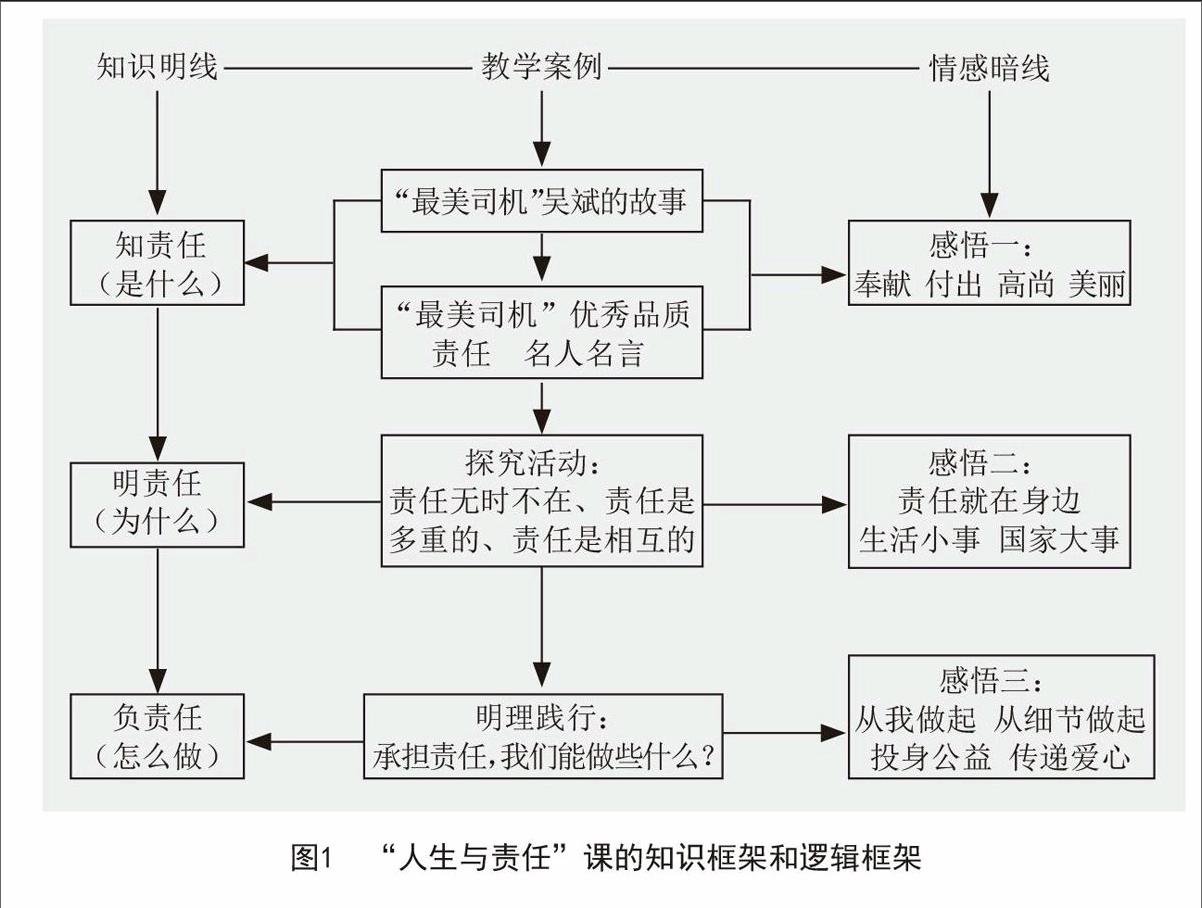

如“人生與責任”是蘇人版教材八年級上冊第三單元第10課第一框內容,屬于典型的說理課。對于這一主題,課程標準明確要求:知道責任的社會基礎,體會承擔責任的意義,懂得承擔責任可能需要付出代價,知道不承擔責任的后果,努力做一個負責任的公民。基于此,某教師在充分閱讀教材的基礎上,圍繞“責任”這一關鍵詞,按照“是什么”“為什么”“怎么做”的邏輯結構對教材進行了重新建構,理出“知責任”“明責任”“負責任”三個逐漸遞進的邏輯層次,構成一條貫穿整節課的知識明線。與此相應的,是學生在學習活動中應產生的感悟,構成一條貫穿整節課的情感暗線,由知識明線與情感暗線交織成“人生與責任”一節課的知識框架和邏輯框架。(見圖1)

上述設計對“理”的內容有一個整體的構思,思維邏輯層層遞進,環節簡潔明了,讓學生有足夠的時間體驗感悟、情思飛揚、自我教育,有足夠的空間激昂爭辯、言語鮮活、表現自我;教師有足夠的機會促進生成、引發精彩,學生在學習知識、發展能力的同時受情感的熏陶、精神的洗禮。這樣的課堂設計,能讓學生清晰地領悟到在學什么,又是怎么學的,從而保證思想品德課特有教育功能的發揮,體現思想品德學科育人為本的價值取向。整個課堂充滿人性魅力,吸引學生漸入學習佳境,在濃濃的“思品味”中,引領學生行走在意義世界中,實現知識建構與道德成長同步發展。

二、倡導教學互動有“活動味”

在常態下的課堂教學中,對話活動和體驗活動是最常見的。但是選擇活動主題、營造活動氛圍、把握活動節奏、維持活動秩序、處理生成問題對教師的素質提出了較高的要求。

1. 以教學目標為第一要素,增強活動的針對性

思想品德課程的教學目標包含情感態度價值觀、過程與方法、知識與技能等方面,是一個有機結合的統一體。科學制定教學目標可以保證思想品德課程的教學特征,促使教師把握教學活動背后的目標達成,以免出現“活動過剩”的現象。首先要從學情調查入手,深入了解學生的認識特點、興趣需要、生活經驗以及情感發展的特征等,尋求教育要求與學生內在道德需要的最佳切入點,設計出適合本年級本班級學生的活動方案,增強活動的針對性。其次要讀懂教材和教參,了解設計意圖,抓住“教學目標是什么”和“為什么設置這樣的教學目標”,學會把籠統的目標轉化為具體的教學目標。如,江蘇省清江中學蔡學之老師教學《天下父母心》時,在充分調研學情的基礎上,整合教材內容精心設計了三個教學環節,一是愛的誤區:播放自制Flash《一碗面條》。故事大概是:孩子與父母發生矛盾離家出走,饑餓難忍,路邊的婆婆送給她一碗面條而感動,引出一段對話,讓孩子飛奔回家,而母親正在焦急地等待。然后讓學生在與同伴的交流分享中,以親身的經歷、感受去解讀“子女為什么會經常陷入愛的誤區”。二是愛的體驗:為父母的付出作統計,從做飯、洗衣、生活費三方面,按照一天、一年、十四年三個時間段進行計算。三是愛的表達:調查父母平凡的一天,再由學生談調查感受。學生圍繞活動課題,自主探究思考,啟發學生思考,引發學生討論,尊重和激勵學生學習熱情,從而有效達成三維目標,促進學生的道德成長。

2. 以生活為起點和歸宿,促進活動的務實性

思想品德課程遵循“初中學生逐步擴展的生活是課程的基礎”理念,教材是以課程標準為依據,以現實的社會生活與學生生活面臨的各種現象和實際問題為基礎而編寫的。但是在教材中大多提供的是一種教學情境和價值引領方向,它并不是所有學生生活的再現,也未必是統一的教學內容。作為思想品德教師往往需要對教材進行再度開發,才能讓教學活動務實有效,使品德教育自然呈現,水到渠成。首先,教師要積極思考:這節課可以呈現什么樣的生活場景,調動學生什么樣的生活經驗,要促進學生哪些態度的轉變和習慣的養成,要促進學生哪些能力的提高,要為學生將來面對實際生活,做有道德的社會人提供哪些價值引導。其次,教師要盡力拉近教學內容與學生的距離,在活動內容、活動形式等選擇上力求務實,努力貼近學生的生活,直面學生成長中遇到的問題,再現生活情景,讓學生進行切實的情感體驗。如陜西咸陽彩虹中學霍梅梅老師在教學《家是幸福的港灣》一課時,從學生的生活實際出發,首先讓學生畫出心中的家,并且用自己的語言詮釋自己的畫。這一方法不僅喚醒了同學對家的感知,而且讓學生深深地理解了父母的辛勞,從而更加熱愛自己的家。

3. 以師生互動為特征,加強活動的調控性

隨著思想品德課堂活動的不斷展開,學生的道德思想、情感態度、能力方法會以一種真實的、流動的、建構的狀態呈現出來,心靈與思想發生了多維的碰撞,新的認識、新的困惑由此而生。因此,具有“活動味兒”的課堂是以師生互動為特征的課堂,教師要處理好預想與生成的關系,及時發現活動中出現的新問題,加以調控,既要“蹲下去”也要“站起來”,既能“放下去”也能“收上來”,從而獲得良好的教學效果。如,山東濟南實驗初級中學的李靖老師在講授《讓社會投給我贊成票》時,師生共同表演情景劇《“負責任”的大老李》,老師扮演屢屢違反社會秩序的大老李,學生分別扮演富有正義感的乘客、忠于職守的女售票員,將日常生活中常見的隨意跨越馬路欄桿、上車時不排隊、攜帶危險品乘公交車等場景融入其中。整個教學過程師生互動頻繁,教師調控到位,收放自如,氣氛活躍而不亂,師生惟妙惟肖的表演再現在大家面前,在引起聽眾笑聲的同時,也使學生們切實懂得了應該自覺維護社會秩序的道理。

三、基于學生主體有“發展味”

在思想品德教學中,教師要基于學生構建課堂,精心創設生活化情境,激發學生作為生活主體參與的愿望,既要讓學生把從真實的社會生活中看到的、體驗到的東西帶進課堂加以討論、思考,更要帶著品德課上所形成的認識及所激發的道德情感去適應社會、塑造自我,過有道德的生活。

如全國優質課大賽特等獎獲得者,湖南省株洲市外國語學校的唐波老師在講授《感受責任》時,能注重密切聯系學生生活和社會生活組織教學,精心選取珠海市文園中學校園保安認真履行職責的行為、保潔員認真清掃校園的行為、教師中午工作和休息的情況、廚師精心烹飪菜肴的素材制成課件,引導學生深刻感悟不同崗位、不同角色的人都應該認真履行自己應盡的責任,教學情境極富感染力,師生情感深度交融,學生流著眼淚回答問題,聽課老師也熱淚盈眶,實現了知識、能力、情感態度價值觀的完美結合。又如,福建省廈門市湖里區實驗中學蔣艷秋老師執教《讓生命之花綻放》時,讓學生談感悟:“為什么說‘最美司機吳斌走了,走進了人們心里?”此時課堂真情涌動;再分享生活中“最美教師”“最美母親”“最美的人”,課堂在這個情境中達到高峰。教師繼續趁熱打鐵,與同學一起尋找班級“最美學生”,這又進一步深化主題,引起學生情感的共鳴:“生命的意義不在于長短,而在于對社會的奉獻。”課堂的功能被擴大、延伸和拓展。生命不息,責任不止,學生定會銘記在心并將會用一生去踐行。■

(作者單位:江蘇省淮安市洪澤縣實驗中學)

責任編輯/楊艷利endprint