專訪UIC校長吳清輝:用心做好博雅教育

張曉雅

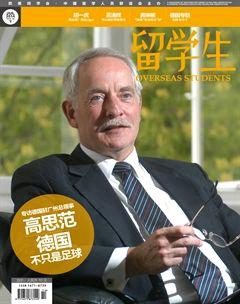

吳清輝,早年留學澳大利亞墨爾本大學并獲化學工程學位及化學碩士,后在加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)獲化學博士。在香港大學及香港浸會大學從事高等教育近40年,現任北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(UIC)校長

聯合國際學院(UIC)坐落在珠海終年疊翠的鳳凰山下,需要走入一條長長的山徑才能窺見學校容貌,靜謐,精致,為求學問提供了先天的優勢。

2003年期間,時任香港浸會大學校長吳清輝提出大膽構想:浸會大學是否可參照當年初頒布的《中外合作辦學條例》在內地創立一所大學?如果可行,這將是內地與香港高等教育界首次合作辦學。按吳清輝的思路,這所秉持全新教育理念的大學將在一定程度上促進內地高等教育多元化,與此同時,可以為浸會大學提供一個發展平臺,緩解因上世紀90年代末金融危機以來香港政府削減本地大學教育經費所造成的壓力。

2005年,香港浸會大學與北京師范大學達成合作,北師大珠海分校拿出一部分土地,浸大提供1.5億港幣建立校舍。UIC在孕育之初,浸大校董會已將其定位為一所“博雅型大學”:回到“教育”的最根本,強調人與人的交流,師生關懷。以“博雅”為教育理念,英語做教學語言,專業課學分不能超過50%,學生甚至可將箭道、皮影戲、古琴等作為選修課程。由于缺少政府的財政支持,較之國內公立大學而言略顯昂貴的學費成為維持UIC運轉和發展的大部分資金來源。提高學費,還是擴大招生規模?擴大規模后還是否能堅持博雅教學所強調的人與人溝通的模式?

當《留學生》記者向吳清輝提出疑惑時,他并不諱言,稱這也正是他如今非常擔憂的方面:“這其中有一個矛盾,作為校長我從來沒有把教育看成賺錢的東西。以目前的規模,假如學費大概到9萬,可能很多事情會好辦一些,可對學生必定是負擔,所以能夠盡量避免還是比較好。把學生人數定到6000,相應會有經濟規模。可平心而論,我絕對不想做到6000,因為博雅教育是人跟人的直接交流,人數的增加提高了交流難度,需要我們更用心去做,否則就維持不了博雅教育的特點。”

吳清輝某次參加廣東省高等教育會議,作為民辦大學的UIC在會場的位置被安排在最后一排,前幾排則是中山大學等“一線高校”。這讓他意識到,國內目前的教育心態應該有所轉變,既然歡迎辦學多元化,就應該一視同仁:“目前中國的教育心態,對民辦大學有誤區,將其看做低人一等的學校,這樣對中國高等教育多元化非常不利。既然有私立學校,就應該承認私立也會辦得與公立學校同等的好。”

博雅,回到教育基本點

留學生:UIC的創建基于什么想法?與香港浸會大學有什么聯系?

吳清輝:2001年我當浸會大學校長,那個時候香港金融危機之后經費削減,特別對高等院校的削減很厲害,我們也在琢磨香港的高校往后應該怎么發展。當時國內準備引進境外的優質教育資源,在這個背景下,我與浸大的同事商量,或許我們有條件在內地辦學,一方面致力于中國高等教育多元化,另外也給浸大多一個發展平臺。也經過長期考慮,我們形成一個比較實在的計劃:假如進來辦學,就一定要辦國內目前沒有的種類,否則意義不大。中國高校教育擴充得太快,質量方面控制得不好。從這角度來講,我們認為是不是應該有一所學校回歸到教育的最基本點。而且所謂引進境外教學資源,若只是為引進而引進,我個人覺得并無意義。它該有創意,與原有國內高校互補,再者,它應該為國內高等教育改革多元化做些貢獻,這些想法成為我們后來辦學的重要推動力。

留學生:當時為什么有膽量把西方這種教育的方式、理念搬到國內來?

吳清輝:這講起來真的是很有膽量。在內地辦學是很有挑戰性的事情,中國內地的教育本來是相對封閉的,走過很長的路才有信心引進海外的教學資源,這本身不容易,我覺得有這個機遇,既然也得到很多祝福,包括香港羅范椒芬、中聯辦支持,珠海市政府也表示出積極態度。當然許嘉璐先生的大力支持是非常重要的因素,才能夠促進這個合作。再者,我在浸會大學的辦學經驗也是一股信心。

留學生:學校建立之初如何定位?

吳清輝:我們一開始考慮是如果建一所研究型大學,包括清華北大,這樣的學校中國內地有的是。很現實的情況是沒有條件,研究型大學需要很多錢,要建實驗室等硬件設施。既然如此,我們應該辦一所所謂幫助內地高等教育多元化的學校。因此我們決定辦一所博雅大學,強調師生關懷,回到教育最基本點,然后確定用英語教學,英語教學有利于國際化,而并不是說英語比漢語要高明。既然是博雅型教育,就辦成基本文理型的大學,文中有理,理中有文,不辦工學院、醫學院。學校慢慢建立起來,逐漸也比較完善了。

留學生:香港浸會大學也強調博雅教育與全人教育,那么UIC是在延續浸會大學的教育理念,還是開辟了一條新路?

吳清輝:雖然目前浸會大學還有一點博雅型的元素,可是,嚴格講起來它已經不是一所我們目前所定義的博雅大學,它同時非常強調科研。其實浸會大學走過的路,某種程度上與UIC有一點相似。浸會大學一開始也是一所規模很小的教學型私立學校,變成一所研究與教學并重的公立大學。1956年港英政府統治時期的香港只有香港大學可以頒發學位,其他的所有學院只能開設非正式學位的課程,當時香港出現幾個書院,崇基書院,新亞書院,后來它們成為香港中文大學的一部分,同時出現的還有浸會學院。浸會學院從私立學校逐漸到被政府承認,變成公立學校的一部分,然后再改名為浸會大學。這個過程我也參與其中,我過去在浸會大學從化學系系主任到醫學院院長,建立學校的科研機制。因此浸會大學在科研方面的發展也有很長時間,某種意義上來講,也從原來的博雅型變成了非博雅型。

辦一流大學光靠學費很難

留學生:籌建學校的資金方面如何解決?最初投入了多少?

吳清輝:境外高校在內地新建大學風險是比較大的,對香港高校而言更是首次嘗試。當時浸會大學校董會為此進行深入討論,有好幾個校董不贊成或者持保留態度。因為這個項目會牽涉到香港的錢要過境到內地,浸會大學是公立大學,我們肯定不能碰學校一分錢公款,所以是用浸大持續教育學院多年積累的部分資金,這不屬于公款。某種意義上來講UIC也是香港浸會大學的延續,所以用教育學院的資源也比較恰當。浸會大學總共提供了1.5億港幣,其中一兩千萬是建校舍,大概3000萬作為啟動資金。北師大珠海分校拿出200畝土地,錢是我們出,地是北師大提供。

留學生:對于學校實際運行而言,你所提到的外界支持只是一部分,有很多其他環節,比如師資力量、生源情況會影響教學。據說第一年辦學異常艱難,生源并不好?加上強調英文教學,是不是出現很多水土不服的問題?

吳清輝:第一年非常辛苦,內地招生是分一本、二本和三本,對此我們并不熟悉。第一年被廣東省列為三本,我們糊里糊涂接受了,同時,那年廣東省物價局在7月22號才敲定學費和招生規模,這時連三本線都快收生完畢,我們招收了不到300名學生,三本最末流的學生突然被放在一個所謂用英文教學的環境,困難可想而知。這一年是實驗的一年,少招一點,出錯以后也可以更正。可是我們的基本信心在哪里呢?UIC課程設計基本就用了浸大的課程,課程水平有保證,我們直接移植了這方面經驗。同事們幫助學生堅持,到第二學期,有相當一部分學生已經嘗到甜頭,對他們來講是很特殊的經驗。UIC第二年招生雖然還是三本,但已經在正常情況下進行招生,學生質量有相當幅度的提高。第三年UIC升為二本,這兩年之后,又升為一本招生了。

留學生:教師的隊伍怎么聘請呢?

吳清輝:聘請教師的隊伍其實很不容易,我們到現在財政方面還是相當拮據的,該做的事情有時仍然做不了,因為沒有政府津貼,又要辦具有一定水準的學校有多困難,光靠學費收入肯定不夠。教師平均薪資大概是香港的大學平均值的一半,由于薪資距離,我們很難從香港直接聘請教師,這里稅又高過香港,當然,這里的生活消費稍低。我們的薪資跟英國和澳大利亞可能相差不遠,北美的學校就要看專業,金融教授收入很高,哲學教授的收入相對低一點。所以,我們還是能湊得到比較像樣的國際化師資隊伍,反而不是來自香港。本來計劃最少有30%的老師從內地大學聘請,但全英文教學條件限制,結果是根本一個都找不到,因此現在UIC的師資就是外籍和海歸。

留學生:學費收取大概是多少?

吳清輝:一開始是2.8萬人民幣,比香港低。當時香港的大學本科學費4.3萬,當年港幣還比人民幣要高。慢慢到現在加到6萬人民幣,人民幣匯率又高過港幣,現在學費是比香港的大學高一些。

留學生:你剛才談到學校現在資金仍然較為拮據,很多事情都做不了。但另一方面看到你們學費這幾年都在漲,從2萬多到現在6萬多。如果要在保證好生源的同時有更多資金招聘更好的教師,另一方面浸大當年1.5億的投入,需要對股東負責,因此學費定到哪個程度多高才合適,才能各方面兼顧到?

吳清輝:這是我現在也非常擔心的方面,這其中有一個矛盾。這樣來看,香港政府每年補貼給一個本科生大概18萬港幣,醫科生更高一些。UIC收取的學費是7萬多港幣,連香港一半都不及,從這個角度來講,香港的大學財政保證很好,香港大學校長籌集來的捐款基本用于研究或獎學金支出,而不是用募捐資金來支付同事的薪水,全世界很多大學校長在這一點上都非常羨慕香港。美國有的大學也一樣,要靠建工廠和工業來賺錢。從財政資源角度而言,香港的校長好做。UIC與之相比肯定有差異,可是這里有個好處,這里不是香港,消費有差異不同,我就是要利用這個差異,不然的話,連今天的局面也做不到。我的目標是要做世界一流的博雅大學,以此為目標,教授的學術水平和報酬水平都要提高,才能留住人才,從這個角度,我們肯定需要增加學費。但是作為一個教育機構,成天增加學費非常不好,也要考慮學生負擔能力。所以,我們要把學生人數定到一個規模,比如到6000人,這樣才有一個economic scale。雖然這樣其實比較容易操作,可平心而論,我絕對不想做到6000,因為博雅教育是人跟人的直接交流,人數增加提高了交流難度,需要我們更用心去做,否則就維持不了博雅教育的特點。

危機感來源于競爭

留學生:今年香港中文大學(深圳)開始招生,將來會有越來越多的海外高校到內地辦學,你們之間會存在競爭嗎?

吳清輝:肯定有競爭,這是天然的。不過競爭有良性有惡性,良性的沒有關系,而且我們也不在同一城市,學校類型也不一樣,他們是研究型大學。研究并不是UIC的第一位,我們非常重視教學,強調人與人的關懷。

留學生:你如何看待大學排名?

吳清輝:我們目前對排名實在不太重視,因為學校好不好,說到底還是畢業生出來能做多少事,對嗎?這也需要長時期的數據才能說明問題。

留學生:但如果讓家長和學生完全拋開排名來擇校,他們自身會感到一種風險,畢竟UIC的學費比較高。這樣的情況下,你們會有危機感嗎?

吳清輝:危機感,我們經常都有,反而并不來源于這方面,畢竟UIC跟其他大學完全不同路,看排名也沒有意思。反而是中文大學進來了有什么影響,隔壁的澳門大學資金雄厚又有什么影響,這個才是真正的危機感。

留學生:在一定程度上,UIC有沒有擺脫內地高校在管理上的束縛?

吳清輝:UIC的運作基本上是香港或者其他西方大學的做法。國家沒有對UIC進行特殊要求,管理是我們自己來。UIC跟其他國內大學可能不一樣,我們是一個校董會領導下的校長負責制,這是一點,其次我們通過COMITEE SYSTEM委員會來做到教授治校,教授參與委員會,然后委員會管理學校,是廣義上的教授治校。還有一點不一樣,UIC的外籍教員也要參與委員會,除了教書還要參與學校管理。

留學生:你怎么看待大學產業化這個問題?

吳清輝:我覺得這個應該很小心地看待,如果把教育看成一個產業,我認為從觀念上就有問題。具體到操作,如果一所學校傾向理工的學校,科研成果可以加以利用,這是可以的,但如果說把辦學當成辦企業,我對此不贊成。

留學生:你曾說“民辦大學要注重自身的公益性”,這個如何理解?

吳清輝:對,我是這樣看。我覺得中國對民辦大學有誤區,把民辦大學看成是低人一等的學校,甚至專為牟利的學校,當然目前的政策也容許你這樣做。從心底里看不起民辦大學,這樣對中國高等教育多元化非常不利。既然有私立學校,就應該承認私立也會辦得與公立學校同等的好。舉個例子,美國常青藤大學基本都是私校,關鍵要看它具備什么條件,有沒有募集捐款,光靠學費不可能做到一流大學,這是肯定的。我覺得首先要認可私立大學可以辦得很好,但目前中國還沒有這個概念。我去參加過廣東省高等教育的會議,UIC的位置被安排在幾乎最后一排,前面是中山大學等一批,我想這是目前中國的教育心態。中國需要改變態度,既然歡迎多元化,就一視同仁。

留學生:九年的發展在教育方式上有無改變?

吳清輝:九年的發展讓我覺得社會更需要這類型的大學,博雅型教育特別有利于全人教育。另外,我們來國內慢慢摸索,又創造了四維教育,把家長也放進來,所以現在是全人教育、博雅教育加上四維教育。我一直跟同事說,UIC與國內大多數其他的大學很難比較,是不同的品種,大家共存。而年輕人適合于不同類型的大學,在不同的學校能刺激他們的潛能。學校類型多元化的現象是合理的,是為讓年輕人有選擇,所以我們很堅持搞博雅型的學校。