淺談結構彈塑性分析中的混凝土構件模型

夏 宇

(中國建筑西南設計研究院有限公司,四川成都610041)

1 結構彈塑性分析概述

隨著社會的進步,科技的發展,城市中建筑物的高度、復雜程度也隨著提升。在建筑結構的設計過程中,越來越多的項目需要進行結構彈塑性分析。結構彈塑性分析目前主要有兩種:靜力彈塑性分析和動力彈塑性時程分析。其中動力彈塑性時程分析是最為先進也是運用最多的結構彈塑性分析方法。

在結構彈塑性分析的過程中,能量的輸入(水平側力、地震波)、結構的模擬(結構整體計算模型、結構構件的模擬)、計算方法等等都會對結構彈塑性分析的結果造成影響,而目前這些問題尚未得到完美解決。故而結構彈塑性分析的目的不是進行精確的結構分析計算,而是幫助結構工程師發現結構是否存在承載力、剛度等方面的薄弱部位,了解結構在中震及大震作用下的損傷程度以及層間位移角指標等等,以便判別結構是否達到預期的結構抗震性能設計目標。

結構彈塑性分析的過程,其實也是一個能量分析的過程。地震的能量轉化為結構的動能、應變能、阻尼能、非線性耗能等。在同樣的結構彈塑性分析條件下(能量輸入、結構計算模型、計算方法等相同),選擇不同的構件模型(材料本構模型、構件恢復力模型),也就選擇了不同的構件耗能能力(主要針對非線性耗能),將會得到不同的結構彈塑性分析結果,尤其是大震作用下的結構構件耗能及損傷情況將會不同,這對判別結構是否滿足預期的結構抗震性能設計目標至關重要。

2 彈塑性分析中混凝土構件模型概述

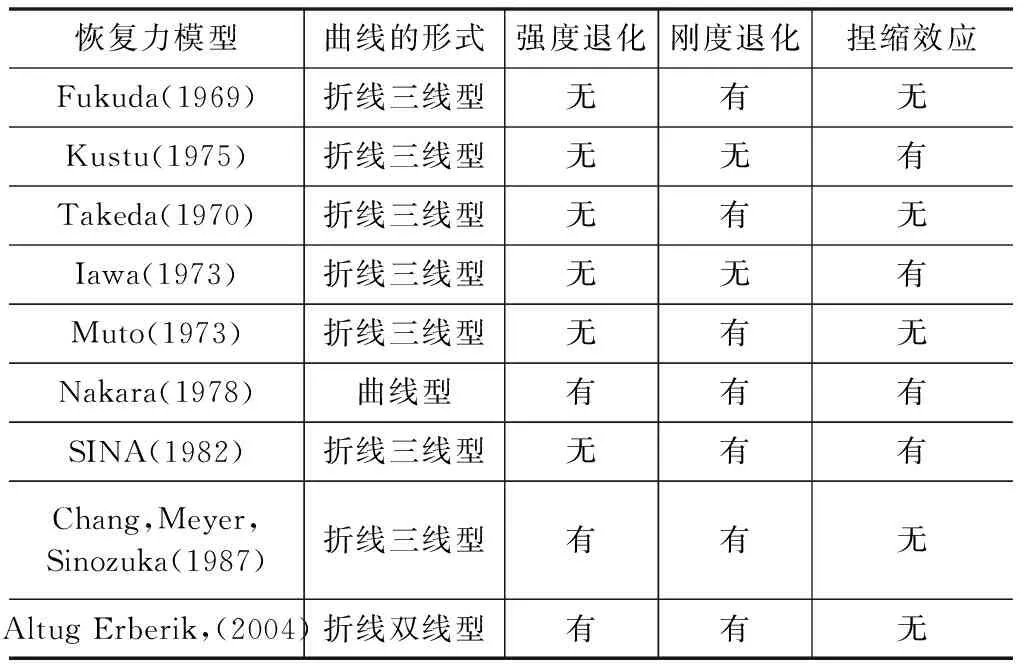

2.1 框架結構的構件模型

目前各結構彈塑性分析軟件采用的桿系構件恢復力模型主要有兩種:基于截面的塑性鉸模型和基于材料的纖維素模型,其中運用最多的是塑性鉸模型。理論上講,從塑性鉸模型到纖維素模型的發展,是從宏觀構件到微觀材料的發展,模型精細化程度得到提高,模型的適應性、精確性也得到了提高。但是由于鋼筋混凝土結構自身行為的復雜性(強度退化、剛度退化、剪切捏攏、鋼筋粘結滑移等),兩種恢復力模型孰優孰劣目前尚未有定論,故而應結合實際情況進行選擇。在過去的40年中,國內外對各種結構的塑性鉸恢復力模型進行了研究,提出了各種各樣的塑性鉸模型,如圖1及表1所示。

對于材料的本構關系,主要是混凝土和鋼筋。其中混凝土包括:約束混凝土模型和非約束混凝土模型;鋼筋包括:考慮鋼筋壓屈的模型和不考慮鋼筋壓屈的模型。所有材料本構關系模型的模擬線型分為曲線型、折線型和混合型模型。

圖1 恢復力模型分類

續表1

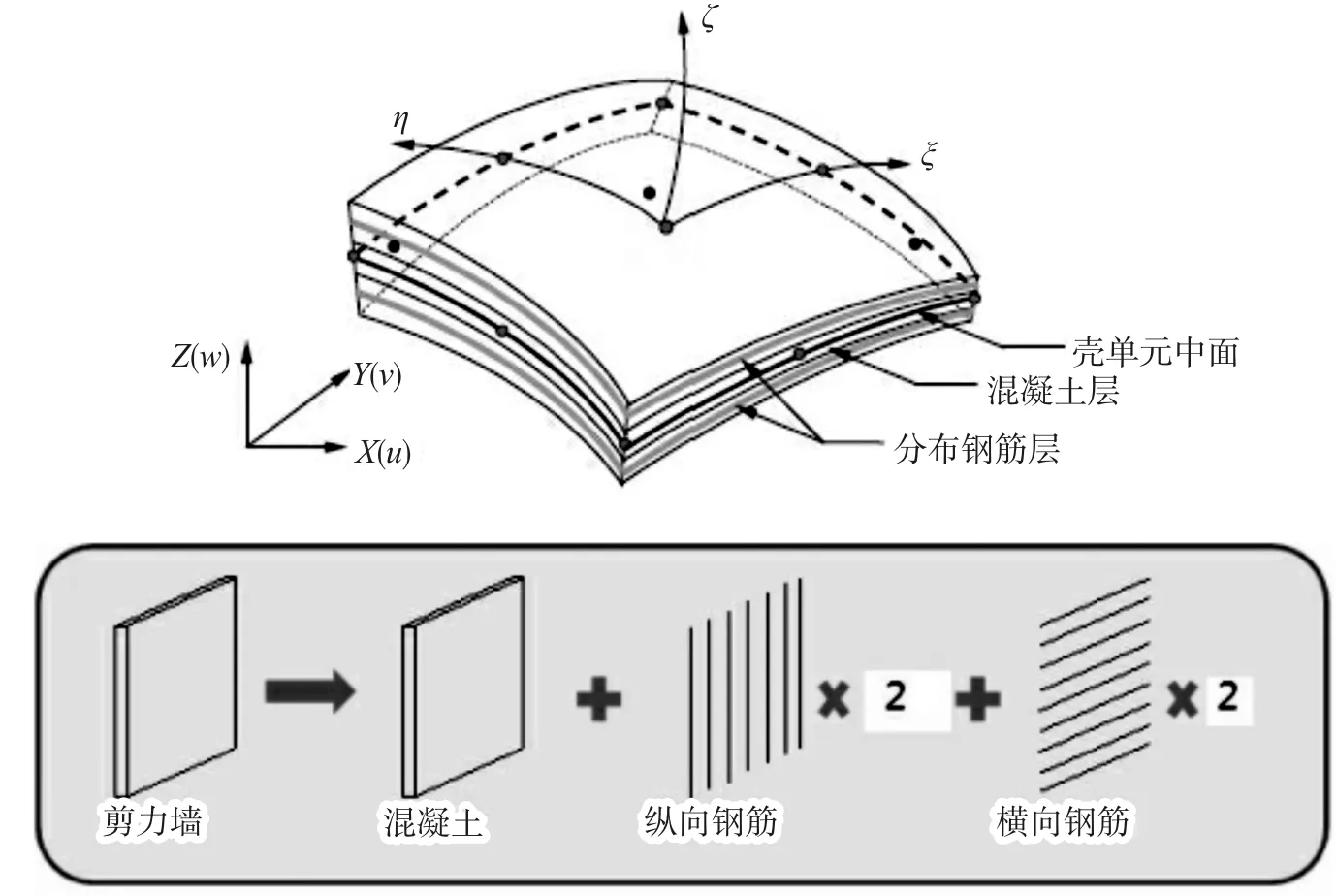

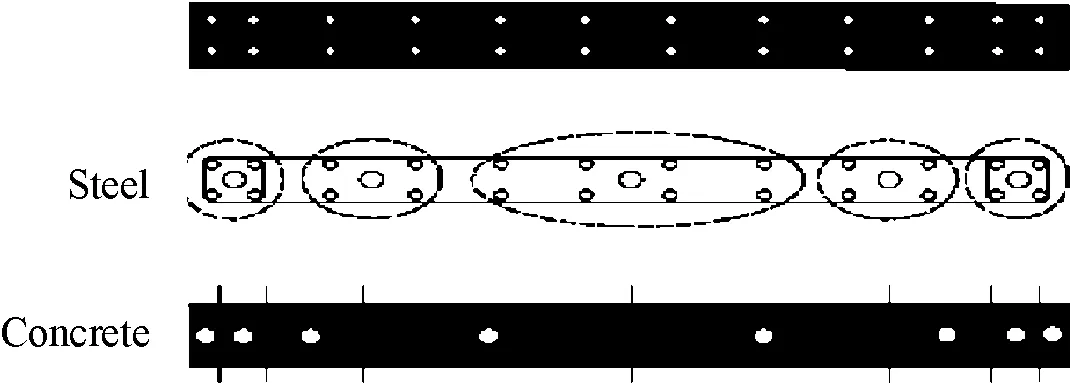

2.2 剪力墻結構的構件模型

目前各結構彈塑性分析軟件采用的面構件模型主要有兩種:分層殼模型和纖維素模型,兩者均是基于材料本構關系的模型。剪力墻的分層殼模型原理示意如圖2所示;纖維素模型原理示意如圖3所示。

圖2 分層殼模型示意

圖3 纖維素模型示意

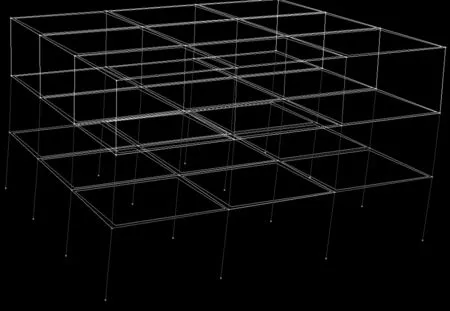

3 某框架結構例子

為了簡要說明不同構件模型對結構彈塑性分析的影響,采用PERFORM-3D軟件建立一個三層框架結構,混凝土強度等級為C30,鋼筋等級為三級,框架梁尺寸為300 mm×500 mm,框架柱尺寸為500 mm×500 mm。

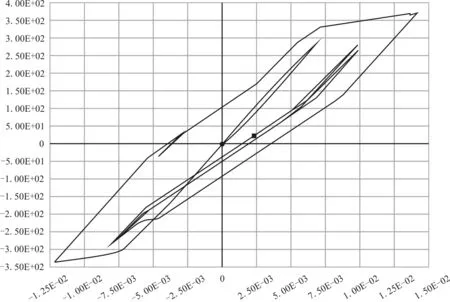

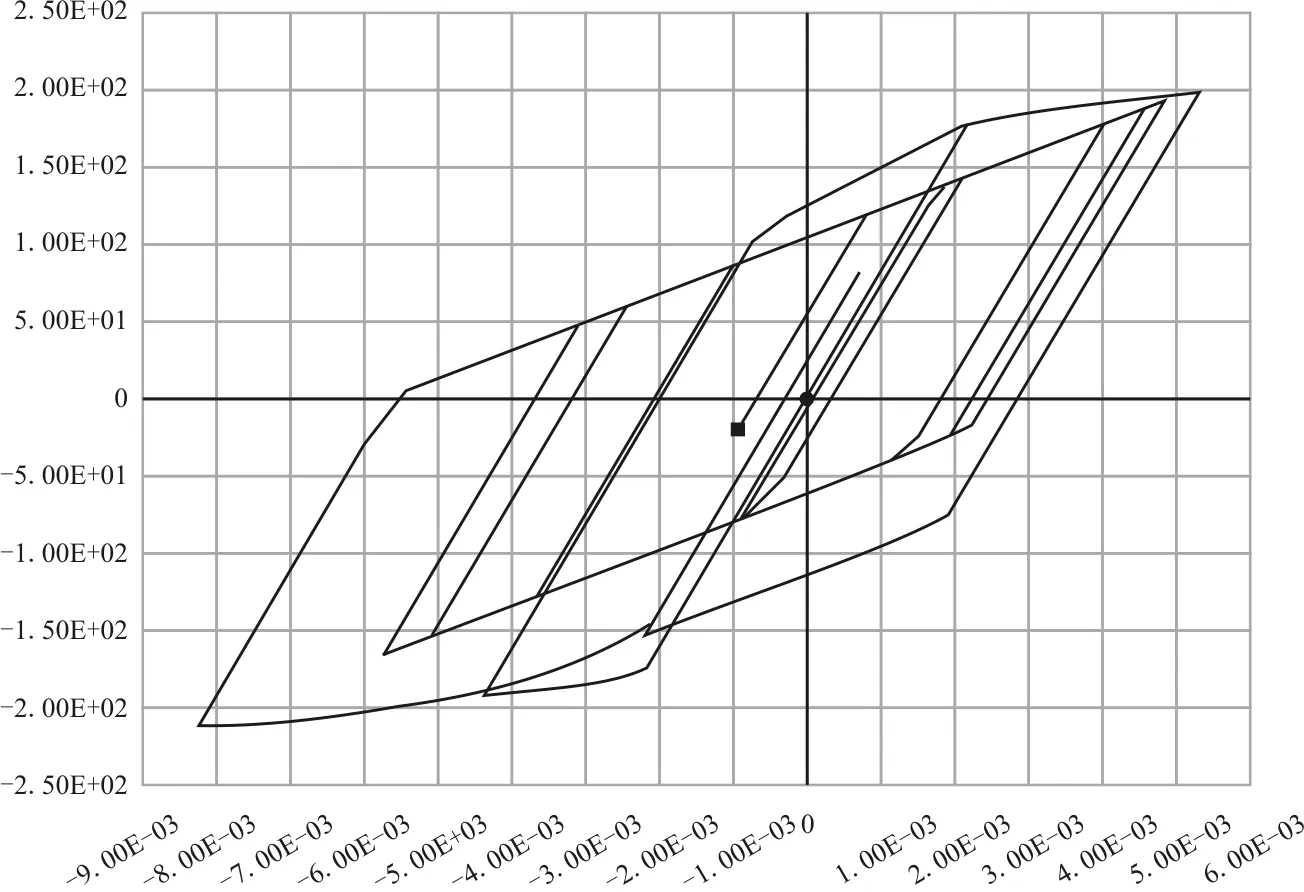

其中框架柱均采用纖維素模型,而框架梁的恢復力模型分別采用纖維素模型(以下簡稱模型一)和塑性鉸模型(以下簡稱模型二)進行分析,兩者的動力彈塑性時程分析結果如圖4~圖8所示(其結構構件損傷程度級別是IO:立即居住)。

圖4 模型一中某框架梁滯回曲線

圖5 模型二中某框架梁滯回曲線

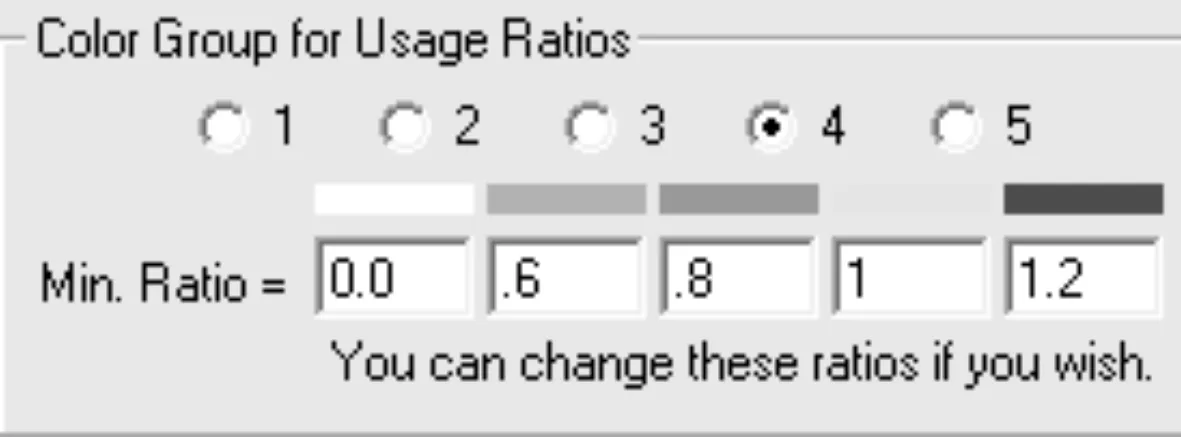

圖6 模型一中結構構件損傷程度

圖7 模型二中結構構件損傷程度

圖8 構件損傷程度圖例

從兩者的框架梁滯回曲線可以看出,塑性鉸模型的耗能能力要優于纖維素模型,導致大震下構件損傷情況有所不同,與模型一相比,模型二的框架梁損傷較嚴重,框架柱損傷較輕。可想而知,對于復雜的超高層建筑結構,選擇不同結構構件模型對結構彈塑性分析結果的影響將會更大。

4 結論和建議

(1)材料的本構關系模型應盡量按照結構的實際情況來選擇(比如柱中被箍筋包裹的核心區混凝土應采用約束混凝土本構模型),且本構關系模型宜選用曲線型的本構模型以便準確地反映其耗能能力。

(2)框架梁的恢復力模型可以選擇塑性鉸模型或者纖維素模型。當選擇塑性鉸的恢復力模型時,宜采用三折線或四折線模型,宜考慮構件的強度退化、剛度退化以及剪切捏攏效應。其中各個折點位置的取值大小(開裂彎矩、屈服彎矩、極限彎矩等)宜通過有限元構件計算軟件(如:XTRACT、SAP2000的截面設計器等)計算求得。

(3)框架柱的恢復力模型以纖維素模型為宜,因為纖維素模型可以比塑性鉸模型更好地考慮構件的軸力-彎矩耦合滯回行為。

(4)剪力墻構件可以選擇分層殼模型或纖維素模型。其中分層殼模型更加細致,其計算工作量較大,計算時間較長。

(5)對于復雜的建筑結構,宜采用兩種以上軟件,選擇不同的構件恢復力模型分別進行計算,以便對比分析。

[1] 呂西林.超限高層建筑工程抗震設計指南[M].2版.同濟大學出版社,2009

[2] 王飛婭.塑性鉸滯回模型衰變特性對RC框架結構剛度的影響研究[D].長沙理工大學,2011

[3] 陸新征.建筑抗震彈塑性分析[M].中國建筑工業出版社,2009

[4] GB50011-2010 建筑抗震設計規范[S]

[5] JGJ3-2002 高層建筑混凝土結構技術規程[S]