胡彥斌:賣“唱”的都讓開,讓專業的來!

徐輝

胡彥斌正在適應自己的新身份,他的行程表上多了很多需要他講而不是唱的安排。比如這次飛到成都的中國移動無線音樂基地,那里搭臺的某品牌音樂節壓根就與他無關。

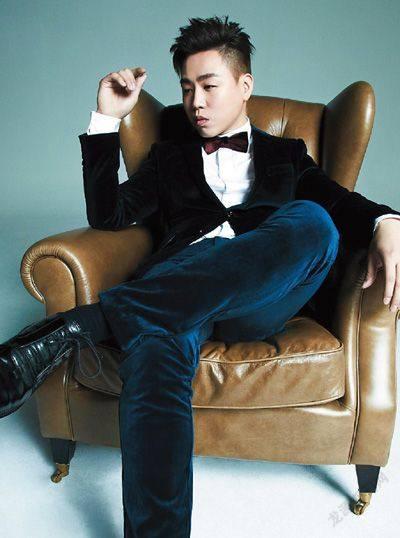

在2012年時他也來過這里。穿著筆挺的黑色西裝,打著領結,來舉行《大一號》專輯的首發會,對著臺下的歌迷們大唱《愛情是怎么了》。

現在的胡彥斌著裝隨意,黑色T恤和牛仔褲,不用費時化妝,直接進了移動基地某高管的會議室——他是太歌文化的老板,任務是談生意;輾轉于音樂產業的相關企業中,探索的是“音樂是怎么了”,順便調侃了所有同行——“我可能是唯一一個在KTV唱歌不走調的音樂公司老板。”

胡彥斌當老板不是來玩票的,其以“附贈”的一套全新商業模式為證。

我是歌手

在成都移動音樂基地的一面宣傳墻上,掛著一幅舊海報,屬于一個叫做“青鳥飛魚”的組合。“這是我做的第一組藝人。”胡彥斌駐足看了一會,有點傷感。這個組合如今已經正式宣布解散。

胡彥斌簽下這個組合的2007年,恰是傳統音樂產業動蕩的開始,“唱片之死”的劇本已經伏線千里。

當年,胡彥斌正與華語區最大的唱片公司金牌大風談續約,堅持要創立自己的唱片廠牌,最后的形式是他與金牌大風共同出資成立了“風風火火”,附屬于金牌大風旗下。他只是像許多成名藝人通常做的那樣,希望在唱片公司“全盤掌控”的體制下為自己爭取一點話語權。但埋頭做音樂的他,對管理一無所知,做的新人也就不了了之。簡單地說他只是在“青鳥飛魚”的作品上有個“冠名權”。

大環境仍在惡化。音樂大佬、太合麥田CEO宋柯在2011年痛陳“唱片已死”,跑去賣烤鴨了。這恰是洶涌的數字化浪潮挾裹音樂產業一路向“網”的表征,細究之下,這些年的每個伏筆都在動搖著唱片行業的盈利核心:沒人再買唱片了,實體不再盈利;免費為王,數字版權帶來的盈利有限,唱片公司也得看運營商和互聯網巨頭的“臉色”過活;媒體碎片化,藝人的成名渠道越來越多,對公司的依賴也就越來越小……

此時胡彥斌去美國上學了,后來又轉到北京影視學院學導演。等他學成歸來的2013年,行業竟然已經連“好好做音樂”的環境都沒有了:市場風云詭譎使得巨頭們也茫然無措,老板們都在談成本,高層們都在攢履歷,而藝人們要么隨波逐流,要么靠自己掙扎求存……

一如硬幣兩面,有困頓,就有生機。而這些生機,往往只有最懂音樂的人才能發現。宋柯在賣烤鴨的半年之后迅速回歸,加盟恒大音樂挑戰新模式,胡彥斌在求學歸來的一年之后,走上了“回頭路”——

2014年初,胡彥斌個人全新專輯《太歌》發布會在北京舉行,他搖開一把寫著“太歌”二字的扇子,宣布“太歌文化”正式成立。身邊的兩只舞獅一左一右口吐掛聯:“太歌文化,以小博大”。

以小博大。算不算是對整個唱片行業下了戰書?

“你想做音樂,我就是樂器”

胡彥斌是有備而來。

他先做了兩件事。第一件事是“合約巡談”。但把能想到的唱片公司都聊了一圈后,胡彥斌決定單干。

“唱片公司還是原來的那一套方案。你跟他們談音樂吧,談不攏,因為老板們是金融、IT業出身,根本不懂音樂。談錢吧,雙方又都覺得劃不來。”

在傳統唱片公司的體系下,藝人是被雇傭的角色,音樂版權被公司買斷,收入也要被抽掉30%~40%的經紀分成。在音樂產業發展的上升曲線中,藝人可以享受公司體系帶來的名利的幾何級增長。胡彥斌當年就是享受著這種“行業紅利”成長起來的。

但現在進入了“唱片已死”、“免費為王”和媒體碎片化的時代,唱片公司仍指著掌控版權、藝人經紀、演唱會的三板斧盈利。舊的市場萎縮,又沒有新的增長點,盈利就相當于是從藝人身上“拔毛”;而越來越多的唱片公司開始砍掉制作部以降低成本,這無異于是在吃藝人的老本。胡彥斌當然覺得“劃不來”。

所以太歌文化的第一類服務對象就是像胡彥斌自己一樣的成熟藝人:不用經紀約捆綁藝人,而是以“菜單式服務”收取服務費。

“藝人從左邊進來,右邊就可以帶著作品和錢出去。”胡老板把公司分為音樂制作、影視制作、宣傳推廣等幾大部門,“70%由我主控,30%外包。”

由此劃分出歌曲制作、專輯企劃、MV拍攝、線上線下發行、移動互聯網營收,以及周邊產品的企劃等一整條生產線的“菜單”。藝人可以選擇其中一項或多項服務,甚至那些砍掉了制作部的唱片公司,也可以來“點菜”。

這意味著,胡彥斌不但把藝人與公司的雇傭關系轉變為了合作關系,自己還成為了產業鏈服務者。

這樣的合作市場空間有多大?胡彥斌做的第二件事就是“市場調查”。

2013年,他參加了江蘇衛視的節目《全能星戰》。在后臺一問,胡彥斌的偶像陶喆、樂壇老大哥孫楠,其他前輩后輩們,居然全給了相同的答案:他們現在都單干。但他們遇到的問題也與胡彥斌如出一轍:團隊人員身兼數職,大都滿負荷運轉。藝人得不到過往在唱片公司里那樣的精細化服務。

“老人”尚且如此,逐年遞增的選秀節目“新秀”又如何呢?《中國好聲音》第二季,人氣最高的選手“身價并沒有增加多少”;《中國夢之聲》選手遠不如導師受關注;而《快樂男聲》據說是“人才濟濟,沒到一定實力不可能得到公司包裝”……

“他們將來要怎么走?這變成了一個行業問題。”胡彥斌發現,在這個新的造星渠道里,唱片公司似乎比藝人更加準備不足。

所以太歌文化的第二類服務對象,就是樂壇新人。胡彥斌制定了一套新人計劃,只要被太歌相中,新人可以免費加入太歌的全套服務菜單。

“我為什么有這樣的信心?因為我內心還是一個音樂人,聽到好聽的音樂就敢砸錢。”胡彥斌恨不得舉辦一場唱片老板KTV大賽,讓人知道現在音樂行業都是些五音不全的人在當伯樂。

如今太歌文化簽了三名新人,都是胡彥斌親自從各個電視節目里挑選出來的。第一張EP(歌曲較少、時間也較短的小專輯)《太歌春》發布后,胡彥斌接電話接到手軟,知名的、不知名的藝人紛紛來電咨詢合作。

就像胡彥斌當年剛出道時唱的:“你想聽音樂,我就是CD”(《我為歌狂》主題曲),如今胡老板初上道,把“你想做音樂,我就是樂器”也玩得風生水起。

京東牌MV

當然,靠“菜單”模式服務歌手,遠遠談不上“拯救音樂”。別急,胡老板還有想法。

作為一個少年成名的創作型歌手,胡彥斌對“賺錢”的第一概念是“乘法”。“2000年,我16歲時演唱《我為歌狂》原聲大碟,銷量700萬張;18歲時發行第一張專輯《文武雙全》,銷量140萬張。”在那個唱片行業的鼎盛時期,“一張唱片賣出去可以賺十元。所以盈利是7000多萬元和1400多萬元。”

但現在呢?胡彥斌在唱片公司老板們那里最常見的是“加減法”:一張專輯,投資花十元,互聯網下載、移動運營商、商業植入各賺兩元,藝人經紀賺四元,商業代言、自媒體營銷等賺三元。而曾經的核心——唱片銷售卻幾乎不賺錢。總賬算下來,賺三元。

這樣加加減減,還有誰在投入做音樂?還不如參加電視節目來得劃算。胡彥斌在《全能星戰》“苦戰”三個月,拿下了“全能巨星”的稱號,不但為自己掙下無數“頭條”,還獲得了更多節目邀約。但不是每個歌手都有這樣的機會。

有沒有一種辦法,可以讓藝人全身心地投入音樂,也能獲得回報呢?胡彥斌要做“除法”,也就是按比例分成。

首先是版權。作為藝人個體可以單獨接經紀演出,但如果和運營商、網絡公司談版權合作,他們根本構不成談判的籌碼,因為個體太小。太歌文化則是凝聚歌手力量去談生意,并“和藝人按比例分成。”這部分與傳統模式看似相似,但實際給了藝人對自己“產品”的主控權,很受歌手們歡迎。

而在版權的基礎上,胡彥斌想到了把公司的音樂MV制作變成新的盈利點,并在收回成本后與歌手按分成比例分享收入。

胡彥斌的導演學歷此時派上了好用場。他在北電畢業時入股了同學的影視制作公司,如今這個30多人的團隊已成為太歌文化的核心力量。MV要怎么拍,胡老板可以全面把控。

京東在2014年發布了“東樂計劃”,原本是與唱片公司合作,把京東的元素植入到當紅歌曲的MV中進行推廣。而京東與《太歌春》的合作成為了東樂計劃開始以來最深入的一個項目:有三首歌都被用于植入,由胡彥斌親自操盤,“用劇情模式植入客戶的內容。”

這三支京東牌MV盈利多少胡彥斌不愿談,但MV制作部分的成本全部收回,他還借由此次的MV打通了推廣平臺:把這些MV作為免費內容提供到網絡視頻平臺、KTV,甚至是電梯口的廣告屏。其傳播范圍和廣告價值遠遠大過電影植入或明星代言。“電影植入和明星代言可能需要上百萬元,但MV的植入只需要幾萬元或是十幾萬元。”性價比顯而易見。而一個MV幾分鐘的長度,可植入的空間非常大。

對消費者來說,好音樂是核心,MV是附加價值,即使有廣告植入,也不會引起多少反感,反正都是免費欣賞。

在這樣的模式下,太歌文化成為了一家為音樂產業提供整體性服務和產業鏈整合的平臺公司。公司只需關注音樂“唱給誰來聽”,而藝人只需關心下一首如何打動聽眾。雙方各司其職帶動音樂鏈條正向轉動,優秀的作品能增加MV的網絡播放率和KTV點唱率,便能獲得更多的廣告植入收益。

回顧樂壇歌手們創業,有張惠妹出任百代唱片品牌總監式的“投靠型”,也有吳克群自創潮牌的“跨界型”,至于其他淘寶開店或做自媒體更是不一而足。但歌手創業要“救贖唱片行業”,且“玩真的”,好像還只有胡老板一家。

“傳統唱片公司比我有錢,資源和員工都比我多,他們當然沒有把我放在眼里。”胡彥斌說,“但老實講,我也沒有把他們放在眼里。”

既然已經挽起袖子創業,胡彥斌鉚足勁喊口號:賣唱片的都讓開,讓專業的來!

編 輯 唐 婷 romarin94@163.com