誰拖了人均2平米運動場的后腿?

姜浩峰

“永別了,我們的蓮花山足球場”,不久前,深圳福田區福中一路蓮花山足球場邊,掛起了橫幅,橫幅下面,白的、黃的菊花,鋪滿了厚厚幾層。據深圳市規劃和國土委員會發布的公告稱,蓮花山球場將被改為商業用地,將在這片球場上建設高樓。

從2012年開始,深圳的許多球場開始逐次關閉,直接導致了許多業余球隊解散,業余比賽中斷。業余球隊深圳鐵男足球隊的隊長Tony則稱:“一些球隊甚至想到了去香港踢球,但因為手續復雜,導致規模也不大。”

比之深圳,香港可供踢球的公共球場確實要多得多。《新民周刊》記者在銅鑼灣寸土寸金之地亦曾看到許多7人制足球場和標準籃球場,在樓宇間見縫插針存在著,星期天的上午更是場場滿員熱鬧非凡。

就在蓮花山足球場宣布拆除的當口,10月2日,國務院頒布了《關于加快發展體育產業,促進體育消費的若干意見》(下文稱“《意見》”),其中對于2025年的發展目標,不僅提到了“體育產業總規模超過5萬億元,成為推動經濟社會持續發展的重要力量”,而且還提出“人均體育場地面積達到2平方米,群眾體育健身和消費意識顯著增強,人均體育消費支出明顯提高,經常參加體育鍛煉的人數達到5億,體育公共服務基本覆蓋全民。”

一面是拆除受熱捧的球場,一面是勾畫出人均2平方米體育場地的美景,中國全民健身前景,究竟何去何從?

100多萬個場館干瞪眼

“難度相當大,2003年到2013年,人均場地面積才增加了零點幾平方米。各個區域的差異也非常大。如今,東部地區已接近人均2平方米的水平,可中西部地區明顯還不足人均1平方米。”一位來自湖北的體育界人士如此表示,“以我們湖北為例,到2025年很難達到人均2平方米的場地面積!”在10月25日于上海體育學院召開的國務院體育產業專家座談會上,與會專家針對《意見》,特別是其中的熱點、難點問題,展開了探討,并開出了一些“藥方”。

“最近風傳深圳人缺乏運動場地,跑到香港去鍛煉。香港的土地面積是上海的六分之一,人口是上海的三分之一,場地難道比深圳好,這不值得深思嗎?”作為會議主辦方上海體院體育產業發展研究院的副院長張林教授直言,“由于我國受傳統文化、人均可支配收入水平等多種因素的制約,居民體育消費長期處于較低水平。”張林認為,應該加大對公共體育設施的投入,優化學校和社區公共體育設施的布局,建立民間資本投資體育設施建設。

江蘇省體育產業指導中心的潘時華則透露:“2012年,我國健身休閑產業占體育產業增加比重不到6%,包括健身休閑業在內的體育服務業,占體育產業增加值比重為21.01%,而美國、英國該項數據是超過80%的。”

是否由于消費不足,導致體育場館相應更加不足呢?華南師范大學的譚建湘教授說:“根據最近的一項普查數據,我國已有100多萬個體育場館,但是問題很多,大多數場館有財政補貼,作為事業單位,其管理體制仍帶有濃重的計劃經濟色彩,普遍缺乏服務社會和面向市場的內在動力和活力。如此,不僅造成經營效益低下,而且造成體育場館尤其是大型場館資源的極大浪費。”

《新民周刊》記者了解到,如深圳蓮花山球場,按照深圳市有關方面的說法,“該地塊一直未出讓建設,而作為臨時體育場地在使用”。換言之,如今拆除也是依法行事。

供職于中體產業的王奇曾稱,深圳鉆石體育中心,一座建成不久非常漂亮的球場,因為不通地鐵而一直冷冷清清。“深圳這么好的一個城市,這么多企業足球隊,一到周末足球場都租不到,但是它的體育中心竟然建在郊區。”還有深圳灣體育場,作為當年大運會的主要分會場,如今也是冷冷清清,不是所有的場所都對外開放,其主體育場,則幾乎只承接商業演唱會。

再看廣州,位于廣州市東南方向的亞運城綜合體育館,距離市中心三四十公里,坐地鐵從市中心趕往其地,需要花費一個半小時。為了承辦2010年廣州亞運會,12座場館當年花費72億元建成,如今大部分閑置。進館要打預約電話,否則保安一定攔住不給進。周邊居民說:“除了偶爾花錢打打羽毛球,體操館、壁球館等等都是空關著的。”

南方如此,北方莫不如是。2012年6月3日,沈陽有著亞洲最大室內足球場的沈陽綠島體育中心,在8秒鐘內被爆破拆除,8億元投資瞬間變成浮云。從被冠以豪華、地標、最大等字樣的體育中心,到淪落為倉庫,最后被爆破拆除,前后不過9年。綠島終結命運的理由是使用率太低。同年9月,中央人民廣播電臺報道稱,安徽省巢湖市體育中心1萬多平方米的場地里,長滿了各種雜草,種滿了各式各樣的蔬菜和農作物。

“中國體育產業缺乏的不僅僅是管理和政策支持,由于歷史原因,體育產業從業人員的素質能力和企業實力都比較弱,長期在低水平的狀態運行。所以大家普遍有樂觀情緒,但做起來卻比較沒底氣。對于現有的體育產業來說,政策利好信號釋放,意味著資本會更多地進來,市場競爭會讓有效率、更強大的留下來。”云傳媒董事長李璐說。

對于已有場館利用率不足,譚建湘給出的“藥方”是——改變體育場館的事業單位屬性,通過政府購買的方式,調動體育場館經營積極性。“體育產業,政府只能管,不能辦。不走市場,體育場館公共服務領域的擴大就是空談。” 譚建湘說。

老廠房改造前景

一面是冰冷如高山湖水的既有專業體育場館,一面則有人看好由老廠房改造而來的球場。

國家體育總局體科所的鮑明曉研究員在會上發言稱:“我知道北京通州由老廠房改造而來的球場,光網球場就有60多個,還有2個游泳池,生意很火。”鮑明曉認為,大城市對存量土地資源利用上,應該照顧到運動場館的需求。

潘時華透露,無錫小天鵝的老廠房,在停產后開發了100片羽毛球場,甚至還有足球場,生意紅紅火火。

“廣州五羊本田原本從事摩托車生產,后來由于廣州市摩托車限行,導致摩托車廠難以為繼。那塊地由政府出面轉型幾次,都不成功。后來五羊自己轉起來,開發小型化體育設施。后來五羊的老總對我說,開發體育場所的效益竟然比當年賣摩托車還要好!”譚建湘說。

不過,記者查閱廣州市今年5月份的有關公示,發現被稱為“新港82”的廣州聯合交易園,作為廣州首批“三舊改造”項目之一,開園兩年后再次進行控規修改,將整塊的公共綠地打散成6塊零散綠地,原先規劃的體育中心被取消,改為增建圖書館、博物館、青少年活動中心、垃圾站和公交車首末站等多個配套設施。而其中的新港西路82號,原來是華南縫紉機廠和五羊本田摩托車廠舊廠房,業主是廣州摩托集團有限公司。

老廠房變身全民健身的體育場館,為什么這么難呢?

在今年9月2日的國務院常務會議上,李克強總理提出:“讓體育產業強健人民體魄,讓大眾健身消費助力經濟社會發展。”無疑,老廠房改造是一筆好買賣,也是擴大體育人口的好辦法。既然市場有需求,如何發掘其中潛能,應是題中之義。另一方面,搞清細分市場的潛力,則能更好地進行老廠房改造,或者新的體育場館的開發。

上海體育學院教授、中國體育科學學會體育產業分會副秘書長劉清早認為:“必須打破行業的壁壘,實現各部門的互動。比如體育旅游,旅游部門就要和體育部門互動,才能將資源盤活。”

10月28日“男性健康日”,一項當日公布的調查顯示,上海男青年的運動量遠不如自家的老頭老太,也不如青年女性。約74%的青年女性會在閑暇時間選擇羽毛球、網球、瑜伽等運動,而僅有28%的男性會主動選擇健身房、籃球場,高達64.5%的上班男性偏向于休息日宅在家中,選擇電視、網游、桌游等休閑娛樂項目。

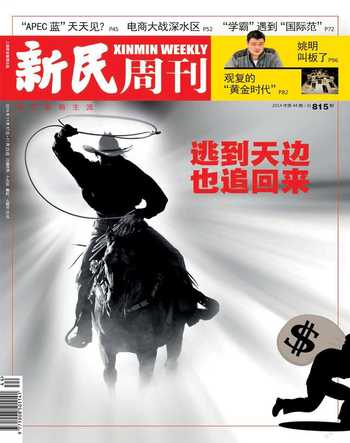

日前,韓國《中央日報》在報道中國政府出臺《意見》時稱:“中國看中了足球,并把它當做引領產業多元化和振興新文化的中長期關鍵詞,目標是確保包括精英選手和生活體育人等,共5億人在內的足球選手。”當韓國人開始產生危機感,大呼“狼來了”的時候,中國的足球愛好者,卻在為場地發愁,這絕非正常現象。

——評《休閑體育》