真是“命案必破”導致冤假錯案嗎?

趙耀彤

隨著傳播技術的日益發達,刑事方面的冤假錯案由于它天然的新聞性也日益為人們關注和重視,同時也引發出對冤案產生原因的各種探究和分析。在這些輿論中,有人把公安機關的一句常見口號“命案必破”拿出來說事,認為正是這樣超過刑事偵查現實能力的“必破”要求才導致公安干警在辦案過程中產生巨大的心理壓力,從而孤注一擲、刑訊逼供甚至羅織構陷。

這種分析看起來很容易被人們接受,因為它符合了大眾的一般心理認知:人會在較強大的外在壓力下失去判斷是非的能力以及職業良知,警察也是人,當然不會例外。基于這種原因分析,論者也會進一步提出他們關于降低警察辦案壓力從而防止冤案產生的政策建議。

這種看起來成立并且溫和的能夠為各方接受的看法其實是值得討論的。筆者認為“‘命案必破’導致冤假錯案”的論述之所以不像其他諸如刑訊逼供、程序正義之類引起較大爭議,并非因為這種分析更接近真相,而是它恰好是同時滿足了各方的要求:既回應了體制外的批評,又多多少少掩蓋了體制內的真正問題。

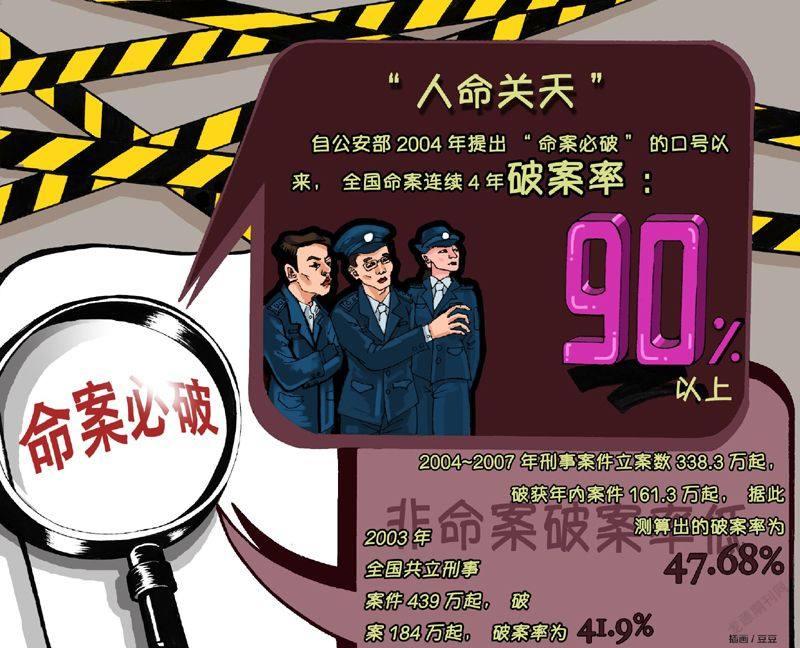

我們先看一下和破案率有關的數據。根據人民網2004年的報道,2003年全國共立刑事案件439萬起,破案184萬起,破案率為41.9%。而在2007年公安部的新聞發布會上,發言人介紹當年前3季度刑事案件立案數338.3萬起,破獲年內案件161.3萬起,據此測算出的破案率為47.68%。考慮到下級公安機關有可能會在數據中注水,有意把一些危害不大的輕微刑事案件從分母中排除,我們可以把實際破案率降低到1/3來把握。

而命案的破案率就明顯不同了。公安部在2006年曾宣布中國8類命案(放火、爆炸、劫持、殺人、傷害、強奸、綁架、搶劫)破案率達89.6%。時任公安部刑偵局局長杜航偉則在2009年接受人民網采訪稱,自公安部2004年提出“命案必破”的口號以來,全國命案破案率連續4年保持在90%以上。如果說全部案件的破案率還有可能注水,那么這個重大命案的90%破案率則基本可以視為“純金”—“人命關天”,公安干警沒有多少人敢于冒巨大的法律、政治風險而不把“命案”當案子立上。

公安系統的同志有句老話,叫“案情就是命令”,這個案情在多數情況下指的是重大案情,尤其是命案。“命案必破”不僅是一個口號,還是一個重要的警力動員機制:有限的人員會停下手中的日常工作(比如普通案件的偵查)迅速被抽調到“一線”,各種偵查手段能用就用,以前非常摳門的財務部門也慷慨得大筆一揮“要多少,給多少”,燒錢似地猛花也顧不上心疼。上級通常會安排富有才華和經驗的刑警(一般會在公安局內部有相當職務)負責,這無形中又增大了命案破案組的氣場,有利于各方面的協調,因為此時組織者個人的人脈、影響力統統可以派上用場。

“集中力量干大事”應算我國的一種傳統習慣,當代又被賦予了社會主義優越性的政治含義,它在公安系統的體現之一就是將有限的資源集中起來偵破以命案為代表的重大刑事案件。這種價值觀念(或者說政績觀念)以及動員機制的正確性當然也不是沒有異議,比如不少論者就批評它影響了普通刑事案件的偵破。見仁見智,但這與“命案必破”已經成為冤假錯案的激勵因素還是兩個問題。

我們首先看一下將冤假錯案的產生歸因于“命案必破”的基本邏輯。在現實生活中,有相當多的命案由于犯罪人的狡詐、證據的遺失、刑偵技術的限制等等原因,最終成為沒有任何頭緒的疑案。不能偵破這些案件,一定程度上跟公安干警的工作態度、責任心等主觀問題有關,但更多的是受制于客觀環境。人們無法指望命案的偵破率達到百分百,前文的數字就告訴了我們這冰冷無奈的現實,它不是一個自由意志問題,人們也只能正視這個現實。超越客觀現實的制約性,對公安干警提出 “命案必破”的強行要求,就會給公安民警辦案戴上緊箍咒,成為其為完成任務而出入人罪的催化劑。

論者進一步認為,從外在要求變成干警違法沖動的潛在邏輯是,如果承擔破案職責的干警偵破不了這件“死了人”的案子,就會處于職務上的不利境地。這種不利要么是存量降低(丟官或者處分),要么是增量絕收(以后沒有了晉級提拔的機會)。反過來說,如果這樣的命案偵破多了,辦案人員就能獲足夠的提拔晉升機會。在這種語境中,“命案必破”這種超越客觀現實制約的剛性束縛其實代表了一種公安獎懲機制,正是這種機制才導致了公安干警具有了“積極傷害”的沖動,產生了刑訊逼供甚至枉法構陷的行為,導致冤案的出現。

讓我們還是把眼光投到現實生活里。不少人認為“命案必破”代表了一種公安內部的激勵機制,他們認為公安干警的提拔、晉升乃至處罰、處分都嚴格地跟破案率掛鉤,干警們正是在這種強大的職務晉升激勵面前產生強烈的工作辦案動力,才沖破理智束縛違法辦案。這種激勵機制不能說沒有,但是否強大到足以撼動辦案人員的基本良知的確值得討論。

不難發現,拿著“命案必破”說事的批評者在很多時候也是“公安干部隊伍腐敗”的批判者,但很可惜,他們并沒有注意到這兩個說法在現實中的矛盾。因為這其實是對公安干警提拔晉升機制的兩種極端且對立的概括。

有這么一則段子,筆者在不同場合聽到過。笑話的大體內容是:某大型購物商場的會計向老總匯報,本店的購物卡和金條都賣光了,要求老總抓緊補充。老總高興之余感到十分奇怪。這不年不節的怎么有這么多送禮的。調研后才發現原來是某公安局在搞干部調整。

這顯然只是個笑話,它不能作為公安干部隊伍腐敗的證據。其實,與整個干部提拔晉升體制一樣,我們也根本無法取得任何關于公安干部提拔晉升中的腐敗程度的基本數據。我們只能從“信息優勢者”那里(競崗失敗者的牢騷抱怨或者勝出者或明或暗的吹噓),在時不時被曝光的腐敗案件中印證一個大體能夠接受的判斷:這支隊伍的晉升激勵中是存在相當程度的賄賂現象的,買官賣官并非什么極少數的個案。能夠讓屌絲干警出人頭地的東西常常決定于同權勢者的關系,要么你是人家的少爺、姑爺或者師爺(秘書),要么你就拿些“潤滑劑”開路。如果這種判斷成立,那么它的確是反證著以“命案必破”口號為代表的獎懲晉升機制。

假如我們的公安干警的職務晉升真的是完全掛鉤于以破案率為代表的個人工作成績,那反倒真是一幅讓人激動的政治清明圖景:沒有背景、沒有勢力的青年干警,可以憑著自己的勤奮、努力加上運氣和機會,就獲得提拔重用。鐵腕反腐已經讓我們對此逐漸抱有了堅定的信心,但它畢竟仍是在路上。一個長期在體制內生存的“干部”如果還堅定抱有“獎勵軍功”的信念,指望靠著在破案方面的優異表現獲得提拔,很可能會被嘲笑為一種不切實際的幼稚。他們多年的體制內生存智慧會讓他們把“命案必破”代表的這種晉升獎勵觀念當成自己的工作動力?我想答案經常是否定的。

論者在討論冤假錯案時總是傾向于把公安警察給極端化為一個亢奮的、具有強烈懲辦沖動、合法傷害動機的怪獸,由此進一步解釋或暗示警察在調查過程中的羅織和構陷。非但如此,他們還用“命案必破”為代表的職務晉升機制來暗示公安干警辦案的晉升“私欲”,從而讓自己在輿論場中居于一種道義上的優勢,因為他們的話里至少暗示著公安干警偵破案件不是為了“保一方平安”“造福百姓”,而是為了自己的位子和帽子。

但以上這些,在經驗層面上我們基本上都無法找到成立的證據,何況我們還有一些明哲保身的人士“為了不出事,寧肯不做事”。如果不是有這種無法接受的怠政現象,習近平總書記又怎么會專門指出“不許對群眾的報警求助置之不理”?還反復強調“敢于擔當”?中央一定是發現了在公安隊伍中同樣存在而且是足夠嚴重的不作為、懶作為。

并且,筆者還想請大家注意一種基本上成了群體無意識的“警察是肥差”的觀念,這種觀念能夠支持“命案必破”壓力導致“警察面對案件時具有強烈的傷害嫌疑人的動機”的說法嗎?不會。因為,警察如果想獲得賄賂,他更多的尋租機會在于放縱罪犯,而不是打擊罪犯。

“世界上沒有相同的兩片樹葉”,冤假錯案的產生原因同樣也是因案而異。我們想減少錯案的產生,只能深入到具體案件中具體分析,從中找到具體的、技術性的教訓,而不是大而化之、似是而非、籠統地把原因歸結到某個口號。反對一種“說法”的“說法”,同樣只能是一種“說法”。