打通權力“最后一公里”

張墨寧

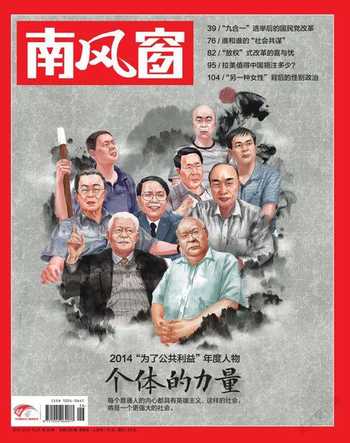

插圖/小玉

2014年的反腐風暴中,中紀委與公共輿論“聯手”創造出了一些形象化和個性化的詞匯,對應著這一年中不同階段查辦的重點領域和突出現象。其中,中紀委使用的“小官巨腐”被輿論界更加生動地演繹為“虎蠅”一詞,指向的就是基層干部以不亞于“老虎”的涉案金額成為貪腐的“主角”之一。

盡管“小官巨腐”早已是權力濫觴的非隱性現象,但出現在中紀委的清查“賬簿”中還屬首次。從“打老虎”轉向更加重視打“虎蠅”,顯示出在清理存量階段,反腐開始著手打通權力體系“最后一公里”對改革形成的壁壘。

“小官巨腐”真正被社會廣泛熱議,是因為秦皇島市北戴河區供水總公司原總經理馬超群案的曝光。在他被抓9個月后,案情才得以公開。這個2012年仍任副處級的“小官”以1.2億元現金、37公斤黃金、68套房的驚人數字刷新了公眾對“虎蠅”的想象力。

十八大之后第一階段的反腐雖然以“打老虎”為主線,但基層干部腐敗的問題已經開始得到中紀委的注意。早在2013年第一輪巡視中,巡視組就指出了湖北省“一些基層單位和農村干部腐敗問題呈上升趨勢”。地方的反腐機構也開始總結權力失于制約下的小官眾生相,其中以陜西紀委最為“高調”。

2014年1月17日,陜西省渭南市城鄉建設局建筑業管理科原科長侯福才受賄案一審宣判,以受賄罪判處死刑,緩期兩年執行。該案是近年來陜西貪腐職位最低、涉案數額最大的案件。一個三線城市的城建局的科長,在短短6年時間內非法斂財達5000余萬元。

“小官巨腐”真正進入紀檢系統的清單,則是在2014年7月之后。經過十八大以后的4輪巡視,官方首次提及“小官巨腐”一詞。2014年第一輪巡視組反饋意見提到,北京“‘小官巨腐’問題嚴重,征地拆遷問題較多”;天津“農村基層腐敗不容輕視”,從措辭來看,對北京的反饋意見更為疾厲。而在2014年10月底的第二輪巡視之后,11月的反饋意見中關于小官巨腐的問題則有了更明確的指向,涉及更多的省份,廣西是“基層干部‘蒼蠅式’腐敗問題日益凸顯”;上海“有的地方基層干部‘小官貪腐’”;河北“‘小官巨腐’”問題嚴重;浙江“一些地方農村基層侵害群眾利益現象突出”;西藏“一些基層干部腐敗問題較為突出”。

在對問題程度的描述中,北京和河北同時被嚴厲點名,也均有“小官巨腐”的突出現象,可謂在腐敗領域也實現了“協同發展”。因此,在收到巡視組反饋意見后,這兩地的行動頗有雷厲風行的色彩。就在組長徐光春代表中央第二巡視組向北京市領導班子巡視反饋兩天后,北京市花鄉高立莊投資管理公司原董事長兼總經理陳偉杰涉嫌受賄千萬案在豐臺法院開庭審理。案子開庭后即被北京市紀委網站公開通報,作為“豐臺區嚴懲‘小官巨腐’”的典型案例。

8月,北京市紀委對農村基層“小官巨腐”開始專項整治,發布“農村干部違法違紀”專項整治方案,表示將嚴懲“都市村官”貪腐。僅一個多月后,北京市紀委就通報了鄉村干部違法違紀的調查進展,對56名鄉村干部違紀違法問題嚴厲查處,其中坐實“小官巨腐”的有3起:北京朝陽區孫河鄉原黨委書記紀海義受賄9000余萬元,海淀區西北旺鎮皇后店村原會計陳萬壽挪用資金1.19億元,延慶縣舊縣鎮農村經濟經營管理中心原主任袁學勤挪用公款2400萬元。

而河北省也迅速回應了巡視組的反饋意見,11月7日,河北省召開落實中央巡視組反饋意見整改動員暨警示教育大會。會上通報了8起“小官巨腐”典型案件。幾天之后,其中“某市一涉嫌受賄、貪污、挪用公款的官員家中搜出現金上億元,黃金37公斤,房產手續68套”的涉案主角被證實為秦皇島市北戴河區供水總公司原總經理、秦皇島市城管局副調研員馬超群。

指向群體從“老虎”向“老虎和蒼蠅”的過渡,可以看出“治標”階段的反腐到了治理“最后一公里”的時期。位于末端的寄生者對權力體系的侵蝕很大程度上阻礙著改革的落地。從小官大貪的種種表征或許可以歸納出中國城鄉發展中的根本性弊病和政治運行中的痼疾。

小官之形成巨腐的首要前提就是手中掌握的資源遠遠超過他們在行政級別中的分量,而公共資源的壟斷性機制強化了他們的權力。供水、供電等公共服務,土地、交通等審批服務都分散于權力的具體執行者,實體經濟中“通水”、“通電”、“通氣”、“通路”,無論哪一個環節都依賴于把持公共服務供應的職能部門。以馬超群為例,長期以“不給錢就不給你通水,給錢少了就給你斷水”的黑化權力斂財,直至被舉報。

梳理十八大以來被查辦或者審判的巨腐小官,可以看出,貪占型這一傳統的腐敗方式仍然占有很大份額,其中利用工程、項目、基建等不透明運作而“借殼”貪腐是最為常態的一種。

近日一審被判處死刑的廣州國營白云農工商聯合公司原總經理張新華,僅僅相當于處級干部的二級國企負責人,涉案金額3.4億元。根據廣州中院判決,其中2.84億元來自于白云公司及下屬單位與張新華私人控制的公司項目資產交易中重新估價和實際交易價的差額,被法院認定為貪污。

2013年3月,北京動物園原副園長肖紹祥以涉嫌巨額財產來源不明罪被刑拘。據公訴機關指控,在動物園改建過程中,肖紹祥要求兩家中標單位返還2100余萬元中標工程款,扣下了1005萬元轉入其個人實際控制的公司。

在貪占型貪腐中,以直接攫取公共財政資源進行貪腐的群體則以村官為主。據統計,自2013年以來,全國各地公開的村官違紀違法案件中,涉案金額超過千萬的案件有12起,涉案總金額高達22億。涉及安置房,貪污集體資金,截留、挪用國家各項財政補貼等領域,比如海淀區西北旺鎮皇后店村原會計陳萬壽挪用資金1.19億元,延慶縣舊縣鎮農村經濟經營管理中心原主任袁學勤挪用公款2400萬元;去年7月底,浙江溫州市永嘉縣人民法院審理的一起10名村官瓜分價值18億元的316套安置房案,是1949年以來村級官員集體貪污的第一大案。

近年來,各地在推進城鎮化的過程中,因舊城改造、新農村建設以及征地補償衍生出多位“千萬級村官”。海淀檢察院反貪局辦案人員曾向媒體介紹,從他們立案偵查的典型案件可以發現,“小官”的共同特征在于均具有經手財務的便利條件。以北京師范大學經濟與資源管理研究院院長胡必亮的觀察,村務公開雖推行多年,但在許多經濟不發達的農村地區往往只是“流于形式”,農村的財務管理在不少地方也不規范。與此同時,被賦予監督權力的村民會議在現實中難以實現民主管理、民主監督。

值得注意的一個現象是,一些地方的基層干部賄賂型犯罪已經超過了傳統的貪占型犯罪,以北京市昌平區披露的數字來看,2012年至2013年初查處的12起基層科隊站所職務犯罪的案件中,受賄案就占了10件。北京市朝陽區孫河鄉原黨委書記紀海義,在征地拆遷等建設中利用職務之便受賄9000余萬元,這已經不是孫河鄉倒下的第一個村官。2012年被北京市第二中級人民法院以詐騙罪,一審判處15年有期徒刑的孫河鄉康營村村委會原委員梁達,被公訴機關指控伙同他人騙取政府拆遷補償款1.89億余元。此外還有被舉報“坐擁20億資產”的深圳龍崗街道南聯社區原村委會主任周偉思,涉嫌在當地舊城改造項目中和他人共同收受5600萬的巨額賄賂。

從小官受賄案的增多可以看出,基層干部已經不滿足于尋找政府財務制度的漏洞貪占公共財政,轉而通過深度介入企業的市場準入與經營獲取利益,從而形成了權力體系末端的獨特政商關系。與高官背后的共同體合作型政商關系不同的是,基層干部與企業之間更多呈現對抗性的緊張,達成的交易更具暫時妥協的特點。對此,北京金百瑞果苑農業科技發展有限公司的董事長蔡曉鵬頗有感觸。

10月15日,在中紀委和全國工商聯召集的民營企業家座談會上,蔡曉鵬作為全國工商聯農產商會的代表,做了一個“國缺廉律,鼠輩猖獗”的發言。他的發言在會后被廣泛傳播,很多民營企業家都感慨道出了他們的心聲。64歲的蔡曉鵬曾在商業部、國務院農村發展研究中心、農業部任職;1982年到1984年曾經工作于9號院杜潤生麾下,與王岐山“共過事”。

插圖/小玉

在發言中,他毫不避諱地談到了處于產業鏈低端的廣大從事農業和食品行業的小微企業,如何與吃拿卡要的基層行政執法人員周旋。這些人經常扮演著企業殺手的狠角色,作為政府和法律的最一線的代表,直接掌握著決定企業生存發展、關系企業滅失與否的審批大權而不受第三方監控和法律約束。基層單位小吏主要索賄方式是消極怠工“不作為”:他們明知道業主每日扛著高額房租、人工費,承受力有限,就以各種理由或拒絕受理或找借口不來現場審查,迫得企業只能千方百計疏通關系、請客送黑錢。蔡曉鵬還列舉了“‘三農’轉移支付”的腐敗形式,其中最令人震驚的是“中介洗劫型”:“‘三農’轉移”項目申報已形成社會中介、咨詢大產業,報酬分為撥款額度的15%到70%。

他向《南風窗》記者分析了“大貪大腐”與“小官巨腐”背后不同的權力尋租路徑。“哪些企業拿到資源,取決于掌握實權者的選擇。現在更多是通過一套中介機制來進行分配。通常有一大堆的中介,他們跟審批單位有千絲萬縷的聯系,企業的項目申報成功則要給他們返利,便宜的是三七,貴的就是倒三七。這種權錢交易可以歸納為使人得到特殊好處的機制,以權力為中心,進行稀缺型資源的分配,大貪大腐通常在這個領域。而小官沒有這種審批權,他們的權力在于‘我可以不讓你活’,企業為了求生,不得不跟他進行交易。”

“大貪大腐”與“小官巨腐”背后這兩種不同的權力尋租路徑,對應的正是李克強總理多次講過的改革“中梗阻”和“最后一公里”兩大難題。

根據蔡曉鵬的親身體會,企業深感頭疼的小官腐敗,最常發生在市場準入層面。隨著改革的推進,現在準入的范圍比以前寬了,但是政府的職能部門逐漸發現每設一道坎就能形成一個營利模式,當管制政策能夠帶來龐大利益,而整個法治結構沒有對行政權有效制約的話,后果一定是變成部門疊加的行政鏈條,以致結成利益共同體。這種機制又與基層官員補充自己或者所在單位收入不足等需求相吻合,形成了非常穩定的趨利體制,成為“小官巨腐”的制度土壤。尤其是在“寸土寸金”的特大城市,這種牟利的數額是相當驚人的。

“最后一公里”亂象能否解決,決定了重整權力體系,凈化政治生態的實現程度。本屆中央政府以大規模的簡政放權激活經濟和社會活力。現在看來,能否打破“最后一公里”的壁壘,是改革成功與否的關鍵問題之一。