共識是可能的嗎?

思郁

閱讀是一種私人行為,也可以成為一種公共行為。同時閱讀一本書,就意味著我們通過這本書建構了一個暫時的精神共同體。我們從不同的閱讀角度審視和解讀這本書的思想,這是交流和爭辯最好的語境。相反,如果不存在這樣一個想象的閱讀共同體,爭辯就會存在理解的差異和交流的困境,想要達致一種共識就難上加難。

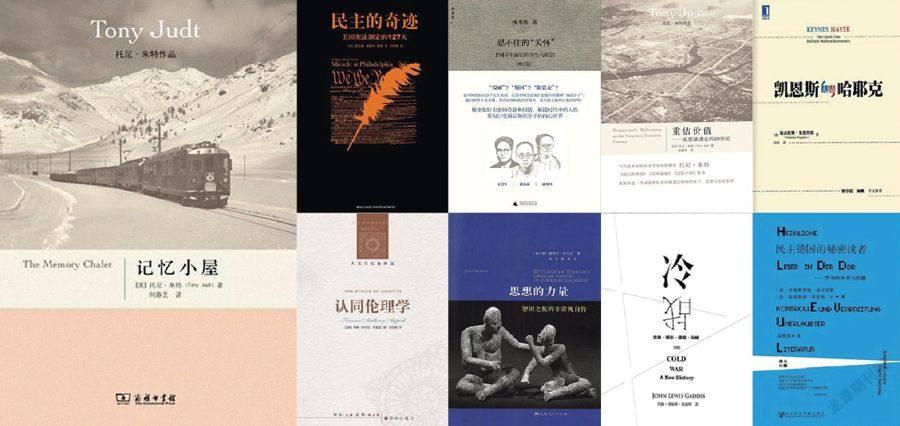

回顧2013年思想界,有兩場爭論不得不提,鄧曉芒與劉小楓的“學理之爭”是其一;其二是楊奎松批評汪暉不懂《毛選》就不要輕論黨史,然后就有人把質疑楊奎松的著作《忍不住的“關懷”:1949年的書生與政治》(廣西師范大學出版社2013年5月版)的文字翻了出來。有網友指出他著作百余處硬傷后,楊撰文回應承認某些錯誤,但他同時希望他的回應也能夠給挑錯的網友留下一些教訓,因為“畢竟我們都是學者。再有道理的學術批評,真正能夠讓自己獲益的方法,也必須在嚴守學術標準,和與人為善的基礎上,有一分證據講一分話”。這種觀點與他批評汪暉著作的態度有反差。我們可以看出,2013年學界的這幾場爭論其實都是以學理與學術的名義開始。而這些學界爭論大都無始無終,因為缺乏對共同問題的關注,缺乏對某些基本共識的認同。

基于共識的爭論,美國制憲會議是個好例子。1987年在美國費城議會大廳,55位各州利益的代表用127天的時間不停地爭吵與妥協,最終捧出一部成文的美國憲法。美國歷史上的這個重大時刻,被后人無數次銘記緬懷,反復稱頌,美國著名傳記作家凱瑟琳·德林克·鮑恩在《民主的奇跡:美國憲法制定的127天》 (新星出版社2013年6月版)中采用了非虛構的創作手法,還原了當年制憲現場劍拔弩張的爭論場景。

當年參加制憲會議的代表們,實乃“各懷鬼胎”。他們參加會議的目的當然是想建立一個“平衡的政府”,以此互相制約與監督,但想要達到符合每州的利益談何容易。這樣的政府需要一部可靠的聯邦制憲法,這是當年美國形成的共識,在此基礎上的爭論總會有的放矢。

反面的例子是著名的哈耶克與凱恩斯之爭。 《泰晤士報》的專欄作家尼古拉斯·韋普肖特著的《凱恩斯大戰哈耶克》(電子工業出版社2013年3月版)一書為我們梳理了這兩位經濟學家肇始于上個世紀二三十年代要市場還是要政府的爭論。這兩位大牌的經濟學家之間有著根深蒂固的偏見,哈耶克是剛到倫敦的青年經濟學家,凱恩斯瞧不上這個外來戶,一開始甚至不屑理會,但隨著哈耶克步步緊逼,這位傲慢的貴族學者被激怒了。后來有經濟學家總結這場1931年到1932年的爭論時說,哈耶克與凱恩斯之間的辯論,一點也不像大論戰,雙方都想極力攻擊對方,僅此而已,并沒有持續的、深思熟慮的、富有洞見的觀念之間的交流,就像兩個頑童之間的無知對打。諸位想象一下幾乎改變20世紀經濟發展路徑的學界爭論是這副模樣,恐怕也會有點哭笑不得。

學界的爭論,通常沒有尋求共識的目的,只有爭論致勝的目標。就如同2013年中國學界的爭論,因為缺乏一種基本的共識和底線,大部分爭論淪為意氣之爭。秦暉的論文集《共同的底線》(江蘇文藝出版社2013年3月版)值得稱道之處就在于,他的思考都是從現狀出發,從自身的問題出發,從最基本的概念梳理出發。就算他借用了西方學界的很多概念,但是這些概念已經失去了原本西方場域內的意義,他引入的是概念的空殼,填充的是我們自身的文化語境。他對各種常用概念進行了有效而直接的清算,目的只有一個,想在我們的場域內重新界定爭論的意義,尋找達致共識的途徑。

筆者有一個基本的觀察,任何爭論想要形成達致一種共識,只能從假設認同對方開始,換句話說,這是一種互相同情的理解,在互相爭論之前,先不要急于質問對方是否理解自己的觀點,都該捫心自問了解對方的思想有多少。尋找共識除了借助公共媒體,建構公共空間,理清一些基本的概念和認知,更為重要的是尋求一種互相的認同感。美國學者夸梅·安東尼·阿皮亞在 《認同倫理學》(譯林出版社2013年3月版)中認為,成為一個自由的人,過上一種好的生活,是任何一個共同體中的任何人都希望的。這種倫理義務,不是“要求”所有人遵循某種偏私性的道德規范,而是“請求”一些人去遵循“責任倫理”的普遍要求。這就是康德在《判斷力批判》中所說的:“一個人在向其他人征求同意。”這是我們認同、溝通、交流,建構一個學術與精神共同體的基礎所在。

我們生活在一個價值多元的時代里,每個人的價值觀和道德觀都相差甚遠,如何求同存異,如何自由追求自己的生活而不影響別人,是我們一直渴望達致的目標。這其實也是英國哲學家以賽亞·伯林全部思想的核心。他在《個人印象》(譯林出版社2013年10月版)中提到他所有的哲學思考都源自這種理念:如果我們能讓食不果腹、衣不蔽體的人類食飽衣暖,擴展個人自由,抗拒不公,創造一個有尊嚴社會的最低條件,如果我們抱有一點點寬容,建立一點點法治和社會平等,如果我們能夠找到無需使人類面對難以忍受的選擇就能解決社會問題的方法,這就是我們社會偉大的進步,這才是真正的“奇跡”。

不得不提到一則小道消息,楊奎松批評汪暉的雄文發表在某大報上,第二天收到讀者來信質疑:你們一堂堂大報,這么具有影響力的媒體,在重要版面不刊登老百姓關心的國計民生,刊登兩個大學教授爭論的學術問題,老百姓有誰關心呢?

我們生活在一個缺乏常識的時代里,學者們關心的問題已經遠離了大眾的生活。何為常識呢?邁克爾·羅斯金的著作《國家的常識:政權·地理·文化》(世界圖書出版公司2013年6月版)中,他稱之為“常識”的觀念,指的是那些觀念需要普及,但是恰恰還沒有達到一種普遍的認知狀態。羅斯金用通俗易解的語言和比較政治學的優勢,打破了學科之間窠臼,完成了一本不失趣味性的常識性的教科書。缺乏常識,這其實已經不是學科與專業之間的隔閡,而是思想與生活之間的隔閡,同樣也是思想與價值方面脫離。媒體與現實生活的脫節只是其一,另外一頭是知識分子變成了專家,他們借助媒體發表的文字與言論同樣存在與現實的脫節。2010年去世的歷史學家托尼·朱特在他去世前寫的回憶錄性質的文字《記憶小屋》(商務印書館2013年5月版)中提到一個段子可以作為我們時代的注解。有一次在紐約參加晚宴,有人問他心目中美國最強大的3件寶貝是什么。他迅速做出了回答:“托馬斯·杰斐遜、查克·貝里(Chuck Berry)和《紐約書評》 。”《紐約書評》 ,朱特在最后一點并沒有開玩笑,因為他曾說《紐約書評》是“紐約黃金時代的最后遺孤”。

對一本書評性的雜志毫不吝惜自己的贊美,對朱特這樣一位素以嚴苛批評著稱的歷史學家倒是很少見。當然,這種贊美并非全無緣由,收錄在他的另外一本論文集《重估價值:反思被遺忘的20世紀》(商務印書館2013年5月版)中的大部分篇章都曾發表在《紐約書評》上。而且值得注意的是,幾乎所有的文章在收錄本書時,朱特都在最后附下了當時因文章引發的爭議和他的回應。這種做法至少讓我們意識到,為何朱特對《紐約書評》這樣的傳統媒體如此推崇。它提供了一個辯論公共事務的最佳領域,這樣的公共媒體的存在,至少代表了知識分子對思想與觀念的影響力仍然存在。朱特早意識到了這種變化,傳統媒體衰落,網絡媒體興起看似把更多的讀者引入了討論的場域,但是除了眾聲喧嘩的沸騰,制造喧鬧的聲響之外所剩無幾。想要講述世界的喧嘩,我們需要找到一個內心獨立的聲音,而不是群聲沸騰,雜議四起。辯論除了基本的公共領域,還要具備同等的理解力,同等的知識儲備以及對問題意識的敏銳觸覺,這樣的條件只有傳統的知識分子媒體才能提供。《紐約書評》就是這樣一本特殊的知識分子媒體。

朱特在《重估價值》中有一篇文章是評論美國冷戰史學泰斗約翰·劉易斯·加迪斯的《冷戰》(社會科學文獻出版社2013年7月版)的。加迪斯把冷戰史只敘述成超級大國的對峙,而且“大部分視角只是其中一個超級大國”,只會延續主流史學的觀點,并無多少真正的洞見。而朱特的《戰后歐洲史》正好作為《冷戰》一書的補充,朱特寫到的部分正是加迪斯忽略的那部分。他在 《戰后歐洲史》中明確指出:戰后歐洲的歷史是一個籠罩在沉默里和不在場的故事。

提及戰后歐洲的一系列蘇聯的衛星國,下面這些人就是那個“沉默的不在場”。匈牙利經濟學家雅諾什·科爾奈在名為《思想的力量:智識之旅的非常規自傳》 (上海人民出版社2013年5月版)的自傳中,交代了他如何在成為一名共產黨員,以及最終醒悟之后對之進行深刻反思,被迫奔走美國的歷程。這種漫長的精神探險,是一種伴隨著被開除黨籍、被誹謗、監視和牢獄之災等威脅的過程。還有波蘭詩人切斯沃夫·米沃什在《被禁錮的頭腦》(廣西師范大學出版社2013年3月版)中描述的波蘭知識分子在戰后蘇聯統治期間的分裂與同化。我們能看到斯大林為首的蘇聯如何改造一個國家,如何用所謂的斯大林的辯證法改造人們的思想。這是當時東歐大部分小國的集體命運,而且這種命運的恐怖具有一種致命的傳染性。

尋找共識,自然少不了解放思想,而思想的解放須找到被禁錮的源頭。《民主德國的秘密讀者:禁書的審查與傳播》(社會科學文獻出版社2013年10月版)就是這樣一本描述蘇聯統治時期民主德國的薩密茲達之書。薩密茲達(Samizdat)這個詞最初源于俄語,意指未經官方許可的出版物,具體而言就是那些獨立編輯、印刷、發行,避開審查制度的地下出版物,包括小冊子、報紙雜志、圖書和錄音帶等,它們是東歐共產主義國家反對派活動的重要組成部分。“薩密茲達”這個特殊詞匯代表了一種普遍化的行為,面對審查制度的嚴苛,如何巧妙地出版、傳播、閱讀和寫作,這種對禁書的閱讀與傳播構成了一道洶涌不息的地下暗流,建構了一個地下的精神共同體,在一個饑饉的年代里,傳遞著一種文化的殘余。

我們很難注意到一個詞匯可以代表一個時代的閱讀與文化,但是很多語言就是具備這樣不容小覷的精神力量。在《第三帝國的語言:一個語文學者的筆記》(商務印書館2013年9月版)中,維克多·克萊普勒對第三帝國的語言,即納粹主義的語言作出深刻的觀察和反思。他密切關注了一種語言行為,或者說語言的隱秘統治—當各種暴力活動摧殘著大眾的身心,一種更加隱秘的統治方式悄悄侵蝕著大眾的頭腦與靈魂,使得大眾僅剩下一個個只懂得聽從命令和條件反射的軀殼。我們可以通過戰爭摧毀納粹的軍隊,但是對這種無形的語言統治卻苦無良策應對。納粹主義的語言在一代一代人的頭腦中留下印跡,現如今我們還不時看到它們借尸還魂。