聽門德爾松說:美的真諦在于變化中的統一(下)

俞星

《馬太受難曲》之后,我的名聲遠揚。收到英國皇家愛樂協會的總監喬治(George Smart)爵士的邀請信之后,我踏上了首次赴英國的旅程,在倫敦執棒首演自己在十五歲時為姐姐芬妮生日而作的《C小調交響曲》。可能是我音樂中的溫馨、柔美和單純觸動了禮貌、和善而內向的英國觀眾的心,整個英國為我瘋狂。我也喜歡這個仿佛人人都喜歡我的國家。在這里,猶太人備受尊重,而在自己家鄉柏林,像我這樣一個把自己姓氏都德國化了的猶太人,卻會在街頭被反猶太的德國貴族吐口水,而且無處伸冤,怪不得莫謝萊斯先生常說他覺得英國更有家的感覺,愿意在此常駐。

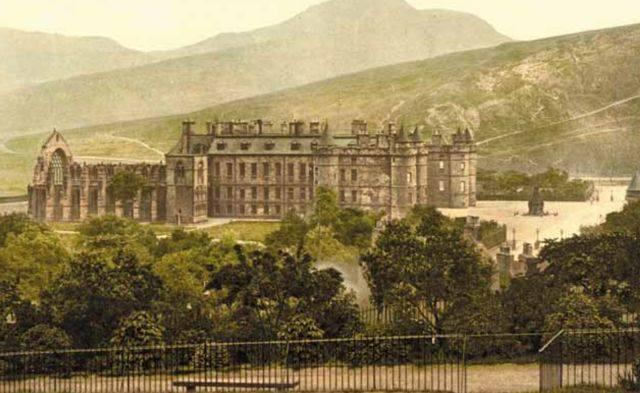

從英國出發,我和漢諾威王朝的使館人員、我的朋友卡爾·克林格曼(Karl Klingemann)一起來到蘇格蘭。兩個月后,我們登上向往已久的愛丁堡亞瑟寶座,遙望福斯灣(Firth of Forth),贊嘆上帝的全景畫布;在荷里路德宮(Holyrood Palace),我反思蘇格蘭女王瑪麗的宿命,看著被殘垣斷壁掩埋的昔日輝煌,心頭泛起絲絲愁緒,《第三交響曲“蘇格蘭”》的幽暗主題開始在腦海中醞釀。在阿波斯福(Abbotsford),我們拜訪了《湖上夫人》的作者、蘇格蘭詩人瓦爾特·司各特的城堡。這位詩人對德奧音樂不太熟悉,所以當得知我們的音樂家舒伯特把他詩集中的一首譜成了《圣母頌》,使他在德奧家喻戶曉時,臉上露出了詫異之色。在接下來的旅程中,我們來到了赫布里底群島,在嘶嘶作響的漣漪中泛舟進入芬格爾洞。灰色的海浪拍打著巖壁和巖柱,我們仿佛進入了一個無比巨大的管風琴,聆聽大自然的咆哮。此時此刻,我在聽覺與視覺中找到了通感,興奮異常,樂思在腦海中澎湃。回到住所,我立即給姐姐寫了一封信,為了讓她感受到赫布里底群島對我的巨大影響,我附上了一段鋼琴樂譜,它就是我即將創作的一首管弦樂作品的開頭部分。1830年,在意大利平復了對蘇格蘭的激情,我完成了這首管弦樂作品的初稿,冠名《孤獨的島嶼》。兩年以后,經過修改,我覺得應該把實景體現在標題上,但到底是取名“赫布里底群島”(Die Hebriden)還是“芬格爾山洞”呢?我很難取舍,最后在樂隊分譜上寫下了“赫布里底群島”,而在總譜上標上“芬格爾山洞”。

離開蘇格蘭,我來到意大利。一踏上這塊風景如畫的土地,我的心就突然間充滿了幸福。在一股強烈的創作沖動驅使下,我開始起草《第四交響曲“意大利”》。這片同樣擁有輝煌歷史的土地不同于沒落的蘇格蘭,依然散發著活力和生機,到處是溫暖的陽光和燦爛的笑臉。我整日流連在畫廊,時而穿梭、時而靜坐在一幅又一幅名畫前,驚嘆曾經的燦爛文明,和早已仙逝的大師們通靈對話;仲夏之夜,我躋身于盛裝的人群中,在嘈雜的歡鬧中穿過小橋和藤廊,走進劇院參加化裝舞會。旅行中,我不停地給父母和姐姐寫信,把這滿滿的愉快經歷記錄下來,和他們分享。《第四交響曲“意大利”》就是在這無比歡暢的情緒下開始創作的。除了熱情洋溢的第一樂章,我還特意在末樂章中加入了意大利民間舞曲薩爾塔列洛(saltarello)和塔蘭泰拉(tarantella),有關后者的傳說讓我有些毛骨悚然——舞者被狼蛛蜇咬后癲狂起舞,直到氣絕生亡,但舞曲中的那股激情、速度和能量卻讓我十分過癮。1833年,我把這部充滿歡樂和活力的樂曲獻給了英國皇家愛樂協會。

1832年,我的恩師采爾特去世了。我本以為可以繼承他在柏林歌苑的主席之職,沒想到委員會把這個位子讓給了恩師的另一個學生,名不見經傳的卡爾(Carl Friedrich Rungenhagen)。要說在音樂上的造詣和名聲,我遠高于他;要說對歌苑的貢獻,沒有人能跟我父母的兩大家族相比。那究竟是什么原因讓我錯失這個本應屬于我的職位呢?毋庸置疑,是反猶太主義在作祟!

1833年,下萊茵地區音樂節邀請我參加演出。我拿出了在英國時發現整理的亨德爾手稿,指揮了他的清唱劇《以色列人在埃及》。成功的演出讓亨德爾在德國重新得到了關注,主辦方杜塞爾多夫聘請我為音樂總監。這是我作為音樂家的第一份固定職業,一上任,就想有所作為。在戲劇家卡爾·伊默爾曼(Karl Immermann)的協助下,我們上演了莫扎特的歌劇《唐璜》。然而,滿腔熱情卻換來年輕、自負、不計成本、票價太貴等來自董事會、樂團及當地觀眾的罵名。看來,我在這個想追趕時髦卻思想落后的地方是水土不服呀。一年后,我遞上辭呈,赴萊比錫布商大廈管弦樂團任總監。

推掉了來自慕尼黑的歌劇院總監和權威音樂雜志《大眾音樂》(Allgemeine musikalische Zeitung)的邀請,我來到萊比錫,就是為了重振這座古城的音樂風氣,讓它回到巴赫時代的輝煌。我把交響樂團、歌劇院、圣托馬斯教堂和所有合唱團和音樂社團集結起來,大量演奏巴赫、亨德爾的作品,以及年輕音樂家如瓦格納、舒曼和我自己的新作。十分感謝舒曼發現了舒伯特的《第九交響曲》遺稿,讓我的布商大廈樂團在舒伯特去世的十年后首演了這部巨作。

1836年,我的父親去世。我在下萊茵地區音樂節上指揮首演了自己最重要的宗教作品——清唱劇《圣保羅》。站在舞臺上,面對龐大的樂團與合唱團,父親的音容笑貌一幕幕地浮現在我眼前:為了讓我們更好地融入德國社會,他把全家的信仰改為基督教路德教派,把姓氏也改成德國姓氏;為了我們兄弟姐妹的教育,他散盡家財結交文化、科學、藝術界精英。我父親有一句自嘲式的名言,說自己“曾經是一位偉大父親的兒子,后來成為一位偉大兒子的父親”。他為了“偉大兒子”的前途,背叛了“偉大父親”的信仰,而我這個“偉大兒子”雖然從未公開抵觸,卻默默地懷疑著他的行為到底是對是錯。我對父親虧欠太多,現在只有在他所信仰的基督教精神中,歌頌一個和他一樣皈依基督教的羅馬人保羅,用音樂向他懺悔。

1840年,威廉四世(Friedrich Wilhelm IV)登上普魯士帝王寶座,決定把柏林打造成德國的文化藝術中心。我對改革充滿熱情,于是暫別了萊比錫,來到故鄉柏林參加音樂學校的創建和教堂音樂的改革、創作、演出。然而,由于人心渙散、經費不足,很多項目難以進行到底,我在郁悶中回到了萊比錫。

每次在家鄉遭到挫折,我就想去英國找回自信。1842年,我第五次訪問英國,得到了維多利亞女王和她的夫君阿爾伯特親王的召見。第一次見面時,女王就熱情地請我彈奏在英國非常流行的《無詞歌》,當我請陛下給我一個音樂主題,好讓我即興彈奏時,兩人各給了我一個主題:《不列顛萬歲》和《奧地利國歌》。我趁機展示了自己高于其他鋼琴家的絕技——以復調對位法,右手彈《奧地利國歌》,左手彈《不列顛萬歲》,完成了一個巴洛克風格的現代版即興曲。我的表演得到了女王以及來自德國的阿爾伯特親王的熱烈贊賞。

1843年,回到萊比錫,我開始著手創立萊比錫音樂學院,聘請莫謝萊斯先生,才華橫溢的作曲家、樂評家舒曼,布商大廈管弦樂團的首席費迪南德·大衛(Ferdinand David),天才小提琴家約阿希姆和音樂理論家豪普特曼(Moritz Hauptmann)共同組成教師團隊。

1830年在慕尼黑,我結識了德爾芬(Delphine von Schauroth)。她,一頭金色的長發,藍色的眼睛,白皙的雙手,讓我一見鐘情。她出生于一個沒落的德國貴族家庭,從小在巴黎跟從鋼琴名師卡爾克布雷納(Friedrich Kalkbrenner)學習,是一位出色的女鋼琴家。她送給我一首《E大調無詞歌》作為見面禮,而作為交換,我寫了一段無比柔情的《E大調行板》,后面貼上我十五歲時寫的一首《E小調練習曲》,成為一首新作——《隨想回旋曲》(Rondo capriccioso in E major,Op. 14)。此后,這首作品作為浪漫主義代表作,成為很多鋼琴家的音樂會保留曲目。姐姐和媽媽都以為我們會喜結良緣,但遺憾的是,我們始終只停留在友誼的層面。再后來,德爾芬的幾段婚姻都非常坎坷,我一直為她默默祈禱。

1837年,我遇見了生命中的真愛,法國牧師的女兒塞西爾(Cécile Charlotte Sophie Jeanrenaud)。她是如此美麗,和她一起走在柏林的街道上,幾乎所有行人的目光都落在她的身上。我們之間的愛情如同我的音樂,真摯而不甜膩,恬靜而不激越。我們相敬如賓,共同養育了五個子女。她是我的好妻子,孩子們的好母親,我們家美麗賢淑、殷勤好客的女主人。

坊間傳說我和瑞典女高音珍妮·琳德(Jenny Lind)的緋聞純屬子虛烏有。作為“瑞典的夜鶯”,她是童話大師安徒生的夢中女神,他眼中的“冰雪皇后”。在英國走紅以后,我請她到萊比錫布商大廈交響樂團為去世的樂隊成員家庭募款,她欣然前往。俊俏的外表、時而柔美時而鏗鏘的嗓音,加上一顆慈善的心,她自然是君子好逑,但我和她之間,只有欣賞和默契,并沒有兒女私情。

1838年,我決定給兒時玩伴、現任布商大廈樂隊首席的小提琴家費迪南德·大衛寫一部小提琴協奏曲。從構思到完成的七年間,我不斷地和大衛溝通,旨在譜寫一首既要打動聽眾,又要表現出小提琴家的技巧和對音樂悟性的空前絕后的作品。在結構上,我一反協奏曲的常規:首先,把傳統的先“樂隊齊奏”后“小提琴獨奏”的開場方式大逆轉,讓小提琴動人心弦的憂郁之聲在樂隊惶惶不安的低聲伴奏下把聽眾引領進音樂,當進入高潮之際才讓樂隊齊奏,在聽覺上釋懷;其次,我把大篇幅炫技的華彩樂段從傳統的“發展部之后,再現部之前”的位置移到了“再現部結束”之后;最后,和我的兩部鋼琴協奏曲一樣,小提琴協奏曲快-慢-快的三個樂章之間沒有間歇,如同一個整體,貫穿始終,不必再擔心粗心的觀眾在間歇時不合時宜地鼓掌。1845年3月13日,當我因病無法親自指揮,而坐在觀眾席欣賞費迪南德在丹麥作曲家尼爾斯·蓋德(Niels Gad)的指揮下首演這部我們共同完成的作品時,作為一名普通的觀眾,我被此曲旋律之優美、技巧之精湛、結構之縝密深深打動。它無疑是我最最得意之作!

1844年的英國之行讓我疲憊不堪。整整兩個月時間,我排練、指揮了五場愛樂音樂會。每一天都在忙碌,預約可以排到三周以后,每晚要到凌晨一點半才能休息。過度的勞累讓我的健康開始衰退,神經日漸衰弱,時常暈厥。1847年,姐姐芬妮在排演了我的一首清唱劇后突然中風,于5月14日溘然去世。聽到這個消息,我崩潰了,癱軟在地上,再也沒有自己起來。

倒在病床上,我開始反思自己過往的一生。

作為指揮,我讓萊比錫布商大廈交響樂團躋身世界一流樂團;作為歐洲音樂文明的傳承者,我編輯、出版和拯救了大量近乎失傳的巴赫、亨德爾的遺作,讓他們重見天日;作為作曲家,我探索了除歌劇以外的幾乎所有音樂體裁;作為鋼琴家,雖然我崇尚精湛的技巧,卻不屑于用毫無意義的顫音和音階、琶音、八度跑動來嘩眾取寵,而是讓技巧克服樂器上所有的機械障礙,來達到最高的審美境界。在我的演奏中,彈性的觸鍵、優雅的顫音、豐潤的音色、強勁的力度和委婉的傾訴全都用來觸摸并表現音樂的靈魂。

和同時代音樂家相比,我選擇了繼承并發揚傳統,而其他人則在開辟一條新的道路。李斯特有著無與倫比的鋼琴技巧,不過他的作曲技法卻略遜一籌,總是刻意地去炫技,聽不到音樂的內涵;柏遼茲的交響樂充斥著惱人的混亂,指揮完他的樂譜,我忍不住要去洗手;邁耶貝爾的歌劇總是有股小家子氣,他的反面角色也都是些可憐的“小壞蛋”。

為什么肖邦、舒曼、瓦格納紅遍歐洲大陸的新潮音樂在英國無人問津,而我卻被捧上神壇?是因為我的風格和大不列顛所崇尚的精神相通。我的《無詞歌》在技巧上要求不高,每一個具有中級鋼琴水準的普通人都可以彈奏,但是音樂中真摯、細膩的情感和貌似簡單卻蘊含著豐富內容的樂思卻是考驗鋼琴家修養的試金石。我的清唱劇《伊利亞》(Elijah)在1846年伯明翰音樂節首演后,阿爾伯特親王稱我為“孤獨地抵抗著身邊崇拜惡神的風潮,以天賦和才干追求真理,把和煦的微風和威嚴的雷聲帶到人間”的先知伊利亞第二。

得到這樣的評價,我應該是沒有遺憾了。但我還有一個問題沒有得到答案:為什么我一生追求快樂,傳遞快樂,卻在傷心中死去。這難道是宿命?!