科幻電影的立場預設與前提邏輯(上篇)

電子騎士

“這是一場人類與外星人的戰爭。主人公凱奇從未接受過軍事訓練,卻被派到前線作戰,這無疑是一場自殺行動。就在瀕死的那一刻,他意外地獲得穿越時空的能力,能夠不斷地重復生死輪回,一次次重新回到戰場……”

“美國人正準備慶祝七月四日國慶日,外星艦隊竟大舉包圍地球,并對全球展開致命的攻擊。智勇雙全的美國總統托馬斯·懷特曼號召世界各國共御外侮,將七月四日變成地球的獨立日。在電腦專家大衛·萊維森和黑人空軍飛行員史蒂文·希勒等人協助下,地球人對外星人展開全面反攻,總統大人更親自駕駛戰斗機沖上第一線。”

“天行者盧克加入反抗軍,成為一名絕地武士,他和一名驕傲自大的飛行員、一個伍基族人及兩個機器人一起,試圖從能摧毀行星的武器威脅下拯救宇宙,同時還要救出萊婭公主,以及對抗黑武士達斯·維德。”

明眼人一下就能看出來,這是《明日邊緣》《獨立日》《星球大戰》三部科幻電影的劇情梗概。把它們放在一起,你能看出什么共通之處嗎?

都是科幻電影(廢話),都有外星人,都有戰爭,都有拯救……

再問你一個問題:有沒有覺得看的科幻電影越多,越感覺有眾多雷同之作,而真正能令自己想象力大開、驚嘆不已的故事、場景、設定少之又少?甚至會讓人覺得,絕大多數科幻電影都被局限住了,似乎有一層看不見摸不著的水晶天包裹在科幻電影外面?難道有智子把科幻電影創作者的思路給封死了?

有些事情,并非簡單一句“庸才多,天才少”就能解釋。這次,讓我們乘著比《神奇旅程》中的飛行器還小得多得多的飛行器,深入科幻電影的內部,挖掘它的前世今生,看看能否揭示這種無形的約束吧!

在正文開始前,不妨先來羅列一下科幻電影中獨特的“俗套”——

1.外星人都是碳基生物,它們絕大多數都和人類或者地球上的某種生物近似;

2.新技術是危險的,往往有毀滅世界的可能;

3.科學家是危險而且瘋狂的,他們經常會為了滿足自己的好奇心和欲望而置宇宙的安危于不顧;

4.外星人只有兩類:善良的和邪惡的。前者幫助人類,后者意圖占領地球或消滅人類。二者的區分標準很簡單:類人的、相貌美觀的是善良的外星人;類似地球低等生物(螞蟻、蛇、蜥蜴等等)、看起來丑陋的是邪惡的外星人;

5.英雄有著強大的意志力,他最終能用意志戰勝一切,取得勝利;

6.未來社會要么是嚴格的極權社會,要么就是無政府主義當道;

7.未來或外星社會可能有著極高的科技水準,但其家庭、社會組織形式及人際關系甚至語言形式都與現代社會沒有什么本質區別;

8.科技力量往往最終失敗,自然是偉大且不可征服的存在;

9.造物與造主之間必然有著不可調和的矛盾,其中一方往往會被毀滅;

10.來到地球的外星人沒有“國家”的概念,它們都是以種族為單位的;

……

為什么我在“俗套”二字上要加引號?因為這與普通電影中那種“有情人終成眷屬”之類的陳詞濫調完全不同。這些所謂的“俗套”,其實正是科幻電影獨有的前提與預設產生的結果。所有電影,都要有前提和預設。在一般的電影中,前提有時是指影片的情節線或故事線,有時則指電影的戲劇核心。美國著名劇作家拉約什·埃格里在《編劇的藝術》一書中寫道:“每一出優秀的戲劇必須有一個經過合理規劃的前提……沒有任何一種思想或觀念能夠像一個清晰可見的道德前提那樣,強有力地將你帶入它的邏輯推論里。”“你必須擁有一個前提,它將帶領你準確無誤地獲得你想要達到的目標。”比如說,《羅密歐與朱麗葉》的前提就是“偉大的愛,甚至可以無懼死亡”。

因為我們就生活在這個現實世界中,對普通電影的前提或預設往往已經習以為常,比如“正義戰勝邪惡”“過度的野心會毀掉一個人”等等。科幻電影則很不一樣,它要創建一個不同于現實世界的幻想世界,在構筑不同的物理環境的同時,還要建立獨特的基于道德、心理、文化等方面的立場預設和前提邏輯。

前提一:人類中心論及人擇原理

人類早已知道,地球不是宇宙的中心,人類自然也不是宇宙的寵兒,我們僅僅是這個地球上目前居于食物鏈頂端的生物罷了。但在看似前衛的科幻電影中,“人類中心論”仍然是一個巨大的難以改變的前提預設。

我們知道,“外星人”和“異形”在英語中都是一個詞?“alien”——這是一個既沒有人稱格式也沒有性別屬性的詞,是對立于“人”的他者。既然科幻電影是拍給人看的,自然要從人類的角度來構筑影片的基礎——你幾乎找不到一部完全以外星人為主角的科幻電影!特別是以第一人稱為視角的。《第九區》《外星人E.T.》《第五惑星》《外星戀》等片子幾乎就已經是人類觀眾所能接受的極限了。而這些影片大多采用人類與外星人雙主角的設置,把外星人放在第二主角的位置上。在科幻電影中,人類(或者類人的外星人、復制人、機器人)才是主體,外星人、機器人等只是襯托主體的他者,一種似人非人的存在。

由此帶來了另一個問題,即科幻電影中人類與外星人之間的關系基本都是二元對立的,極少有更加復雜的層次。從人類的角度看,外星人無非就兩類:友好的和邪惡的。幾乎沒有科幻電影考慮過,會不會高維度空間的智慧生物根本沒想入侵地球、把地球人當奴隸,人家只是偶然路過,不小心把地球毀了而已——電影《銀河系漫游指南》還算把原作的調侃展現了出來,讓地球因為變成釘子戶而被拆遷了。而有網友把《明日邊緣》中來歷不明的外星人生物做了如此的解讀:它們其實是高維度宇宙在地球上的投射,所以才有重置三維宇宙時間的能力。這自然只是網友腦洞大開的想法罷了。《星球大戰》《星際迷航》等影視作品中出現過無數種外星人,其科技水準、個性、組織看似各不相同,其實還是可以歸結到“好外星人”和“壞外星人”的框架中去。這個好壞,自然也是以人類的眼光去判斷的。因此,只要是看著順眼的、類人的,基本就是“好外星人”;反之則是“壞外星人”。于是,科幻電影往往把邪惡恐怖的外星人塑造成怪獸、爬蟲之類的樣子,其隱含的態度是:不管這些外星人有多么高的科技,但骨子里仍是低等生物!而低等生物只有生物本能,沒有真正的智慧可以與人交流,自然也談不上道德、感情、思想等深層次的東西,人類只有像對付蟲豸那樣消滅它們,才是雙方矛盾的最終解決辦法。

老版科幻美劇《V星入侵》中,外星人的外表跟人類一模一樣,實際上卻是蜥蜴一樣吐著長舌頭的怪物。它們剛開始似乎抱著和平友好的態度來到地球,似是要幫助人類發展科技,其實卻是想侵占地球。這種對外來者(映射蘇聯、移民等等)充滿恐懼和懷疑的設定,顯然來自于美蘇對峙時期的冷戰思維。

《星河戰隊》也是一部非常典型的帶有這種前提立場的影片,片中有這樣一幕:人類捉住了蟲族的女王,用電擊等各種方法在它身上做實驗,影片中的新聞報道,還特地為這一幕打上了馬賽克,表示“兒童不宜”。人類一方面把抓住的外星生物當做試驗品肆意折磨,一方面卻又怕這種暴力畫面影響青少年。這之中包含的對人類中心論前提強烈的反諷色彩來自原作者海茵萊茵,這也正是此片高人一籌之處。

《安德的游戲》多少也在嘗試跳出人類/外星人二元對立的態度。面對蟲族的進攻,主角安德并非從人類的角度去考慮,只想殺光外星人,確保人類安全,而是想進行跨種族的對話來解決問題。影片中,人類所面臨的“入侵”,可能只是外星人出于無奈的舉動,雙方不見得非要拼個你死我活。這與之前的科幻電影中總把外星人塑造成嗜殺成性的形象已經進步多了。不過要說打破二元對立思路,最出色的大概要算美劇《太空堡壘卡拉狄加》。該片描寫了人類與自己的造物機器人Cylons之間的恩恩怨怨,雙方各有苦衷,各有心結,一會兒殊死決戰,一會兒嘗試溝通。特別是一群以人類身份打入人類內部的機器人,居然每個型號都有自己的想法,或背叛本族,或與人類亦敵亦友,其關系之復雜,涉及宗教情緒之豐富,道德關系之矛盾,都有著科幻影視中極少達到的深度。

再來看看經典科幻電影《外星人E.T.》,盡管影片中充斥著人類高貴的感情,譬如友誼、忠誠、童心、信任,但我們不得不認為,比之人類,E.T.更像狗一樣的寵物——它最多接近于文明較低區域、沒見過世面的孩童:它會像只鳥一樣傻傻地跟隨著M&M’s豆一路過去;會喝啤酒喝得暈暈乎乎;會被小女孩的尖叫嚇得不知所措……最終,它還要依靠人類小伙伴來拯救自己,才能回到家鄉——幸虧影片導演是斯皮爾伯格,才沒有安排一個E.T.留在地球的結尾,讓它完全變成人類的附屬品,借此噱頭不斷拍攝電影續集。

《異形》系列可以算這方面的異類,它絕對算是人類創造出來的銀幕上最獨特的外星人形象——無法控制、無法交流,也無法完全消滅。異形這種外星生命之所以設計得出色,正在于我們對其幾乎一無所知,它完全不像地球上的任何一種生物,尤其是人類所熟知的生物。老天在上,再看看《星球大戰》里的各色外星人,它們擠在酒吧里,像不同膚色、不同人種、高矮胖瘦的人類在一起喝酒、吵鬧,它們說話或行動完全都是人類的做派。詹姆斯·卡梅隆拍的《深淵》設計也比較獨特,影片里的外星人生活在海洋里,猶如會發光的水母,它們也沒有通過人類的語言來跟人類對話,而是用海水凝聚成一張人臉,通過表情進行交流。此外,在這方面比較出色的還有《超時空接觸》和《2001:太空漫游》。這兩部影片的出色之處在于,它們根本沒有創造外星人的形體!《超時空接觸》中的外星人化身為女主角的父親出現,既符合兩個種族接觸的原則,打消了女主角緊張不安的情緒,又很好地呈現了外星人高于地球人的父親般的智慧形象,勾勒出地球人與外星人之間的關系。《2001:太空漫游》就更不用說了,我們只見到外星人留下的黑色方碑,指引著人類不斷追尋它們的腳步,但卻似乎永遠也找不到這些神靈一般的外星人。《2001:太空漫游》可以說是極少數真正意義上以人類為視角,但卻并不是以人類為中心看待世界、宇宙、未來的科幻電影!其偉大的價值也正在于此。

天體物理學家布蘭登·卡特曾提出:“雖然我們所處的位置不一定是‘中心’,但不可避免的,在某種程度上處于特殊的地位。”這就是所謂人擇原理最初的來源,這個原理的另一種早期詮釋是“自然定律驚人地適合生命的存在”。這樣就不難理解,為何科幻電影中幾乎所有的外星世界都如此接近地球的環境,能允許人類生存。

《普羅米修斯》在這方面就做得比較聰明。這是一個神用自己的DNA創造人類的故事,人類找到了造物主的星球,這個星球自然應該是符合人類的生存條件的,它與地球有著類似的體積、大氣、結構等等就顯得一點都不奇怪了。

說到這個問題,科幻小說比科幻電影做得就好多了。早在1934年,科幻作家約翰·溫德姆在小說《火星奧德賽》中就設想了各種奇怪的火星生物,它們外形有些像鳥,語言是斷斷續續、難以理解的;它們之中還有一些是硅基生物,排出的廢物都是磚塊一樣的東西。這些生物很難用人類的邏輯和思維去理解,但它們又和外星人奇異的環境恰到好處地統一起來。而在科德威納·史密斯的科幻小說《與鼠龍對局》中,外層空間有一種被稱為“龍”的外星存在,它沒有形體,兩毫秒內能飛躍一百萬英里;它能摧毀人類的精神,讓人變成行尸走肉。只有心靈感應者才能感知它們的存在,用光彈消滅它們。類似的神奇至極的設定在科幻小說中比比皆是。

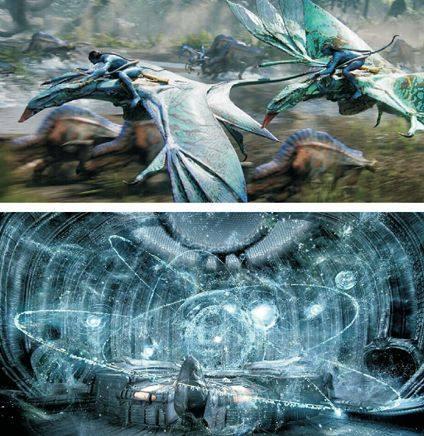

自然,我們知道小說與電影完全不同,科幻電影需要把設定以視覺形式呈現出來,過于奇異復雜的設定難以表現——君不見以詹姆斯·卡梅隆為首的天才,也不過拍了部《阿凡達》而已,如果它是一篇科幻小說,那簡直是又陳舊又沒創造力!可電影把潘多拉星球的奇幻景象一展現出來,就讓人驚嘆不已了。同時,限于長度和表現形式,科幻電影也很難把故事、角色、背景設定得過于復雜,尤其是這種類型片當中的矛盾沖突,必須非常清晰、直接——你會發現,凡是票房超高的科幻電影,幾乎都沒有過于復雜的設定和多元的沖突關系。《星球大戰》的成功,很大程度上就取決于此。

(好了,讓我們休息一下,下期繼續討論這個話題吧。)

【責任編輯:楊?楓】