北京大學空巢老人居家養老問題調查

田清淶

(北京大學生命科學學院 北京大學老齡問題研究中心,北京 100871)

我國人口年齡結構正在經歷一場前所未有的變遷,不僅老年人口規模迅速增加,高齡老年人口的比重亦在逐年擴大。據2010年第六次全國人口普查主要數據公報(第一號):我國60歲及以上人口為1 776.487 05萬人,占全國總人口的13.26%,其中65歲及以上人口為1 188.317 09人,占8.87%。北京市,65歲及以上的人口為170.9萬人,占常住人口的8.7%。2011年到2015年,全國60歲以上的老年人將由1.78億增加到2.21億,老年人口比重將由13.3%增加到16.0%平均每年增加遞增0.54個百分點。未來20年,我國人口老齡化日益加重,到2030年全國老年人口將會翻一番。中國面臨著老齡化問題的嚴峻挑戰。伴隨著工業化、城市化和現代化的進程,中國傳統家庭結構發生了明顯的改變。家庭戶型平均規模不斷縮小,核心家庭數量不斷增加,加之老年人平均期望壽命的延長,導致純老年戶 不斷增加。據北京市老齡工作委員會辦公室2010年10月發布的數據,截至2009年底,北京市純老年家庭人口數為41.5萬人,占全市老年人口總數的18.3%,比上年增加3.3萬人。同時,計劃生育政策的推行導致家庭子女數不斷減少,獨生子女現象愈來愈普遍,這些都使得傳統家庭養老功能弱化,僅僅依靠子女養老變得更加困難。按15~59歲勞動年齡人口撫養老年人口計算,2009年北京市老年撫養系數為25.3%,這意味著約每4個勞動人口便需承擔一個老人的撫養職責。養老問題已成為社會急需解決的問題,而解決空巢老人的養老社會化問題更是當務之急。在上述大背景下,本文對北京大學附屬社區空巢老人的居家養老問題進行了調查與研究。

關于空巢老人的概念,學界爭論的焦點集中在對“空巢”的界定上。一般學者習慣于用家庭生命周期理論來描述這一概念,認為空巢家庭指的是“隨著最小的孩子長大,因求學、就業、結婚或其他原因離開家庭,使原有家庭進入大部分時間只剩下父母兩人單獨居住或夫婦中的一人居住的階段,是家庭生命周期中開始收縮的一個階段”〔1〕。這種家庭成員全部為老年人,他們雖生育有子女,卻都不在身邊;雖可能得到子女經濟上的資助,但卻很難得到子女及時有效的照料和精神慰藉〔2〕。有的學者認為空巢老人家庭應該包括與子女分開居住的老年人家庭、無子女的老年人家庭,寡居和獨居老人也應納入空巢老人的概念范疇〔3〕。另外,“空巢”所暗示的一種心理內涵同樣值得注意,有的老人雖然與子女同住,但由于子女工作或其他原因,使得老人心理上依然時常處于孤獨無依的狀態,這種“時刻可能處在空巢期的老人”也應該納入討論的視野〔4〕。本報告中采用比較普遍使用的概念來定義空巢老人,主要強調其代際關系變化中父母與子女的分離狀態,而無子女、寡居和獨居老人,也應在調研之列。

家庭作為老年人的最主要生活場所,其運作與社會緊密相連,故所謂居家養老并不等同于讓家庭成員完全承擔養老成本的家庭養老,而是一種立體化的養老老年服務保障方式,它建立在自我安養和家庭照料的基礎上,以優質的社區服務網絡為依托,同時有一套完善的法律法規與機構做為支撐〔(中國老齡事業發展“十二五規劃)〕。許多學者認為,居家養老不僅符合中國家本位的傳統和大多數老年人的生活意愿,而且能夠將多種社會資源有效整合,實現經濟效用最大化,故其“從形式上仍保持著傳統家庭的養老格局,但在內涵上體現了從傳統模式向現代模式的轉變”〔5〕,是一種值得實行并不斷發展完善的養老方式〔6,7〕。

老年人的養老支持主要包括經濟支持、生活照顧和精神慰藉等方面。國外對于養老支持的運作的相關理論解釋大概有三種:一是權力與協商論(power and bargaining model),該理論認為父母從家庭內部成員獲得支持的程度與對其資源(如財產)的控制有關,而伴隨著社會經濟的發展,當年長父母對經濟、人脈與知識等資源的控制力下降時,權威隨之削弱,他們獲得的支持也因之而減少;二是互助論,該理論認為在家庭成員間存在著廣泛的互助與各種非自愿的交換,這種互助與交換涉及照看孩子、家務及物品與資源的共享等多個方面,父母得到家庭支持的同時也在提供著等價的支持;三是合作群體論,該理論認為家庭成員之間的關系與合作群體類似,利益共同性保證了代際間資源的有效傳遞,父母向子女投入金錢、時間、情感和精力,并在年老時從這種投資中得到有效的回報〔8〕。

許多學者對養老支持的研究同樣建立在上述理論的基礎之上,如認為家庭內部成年子女與老年父母兩代人之間在金錢、物質、時間、情感等有價值資源方面存在雙向支持和交換,多數老人同子女之間仍然保持一種互惠的代際關系〔9〕。家庭養老的實質是一種代際間的互動過程,也是一種物質、生活和精神上的交流與資本的轉移過程〔10〕。上述理論解釋雖然具有一定道理,但亦有學者發現這些解釋并不能涵蓋中國社會經濟變遷下的養老支持因素。楊善華認為,在中國城市社會變遷過程中,家庭凝聚力主要受兩種社會力量的影響:一為中國傳統家本位價值觀,一為功利主義及個人本位價值觀。后者隨市場經濟轉型的日益深入而不斷拓展影響力,導致子代對母家庭的疏離與家庭凝聚力的弱化。但由于與家本位價值觀相關的責任倫理(老年人對子女不計回報地付出,盡可能自立,始終希望減輕子女的負擔)具有向下傾斜的特性,故子代生兒育女后將可能實現向家本位傳統的重新回歸〔11〕。

費孝通先生曾將中西養老方式做過著名的比較,他認為西方的養老模式是一種單向接力模式,即由甲代撫育乙代,乙代撫育丙代,代際資源代代傳遞;中國養老模式則為雙向反饋模式,即甲代撫育乙代,乙代贍養甲代,代際資源相互回饋。但無論哪種模式,都能保證代際間的互惠與均衡〔12〕。近年來,大多數學者傾向于從操作層面對各種養老方式進行分類,如按提供養老服務的來源分為正式照顧體系(由政府、社區、志愿者團體、中介組織等提供的各種服務性照顧或政府和非政府機構開辦的院舍服務等)和非正式照顧體系(在血緣、地緣基礎上形成的,由配偶、子女、親屬、鄰居、朋友及同事等提供的照顧)〔13〕,又如按其居住狀況分為獨居式養老(老年夫婦單獨居住在一起或老年人一方喪偶后獨居,子女親屬從旁協助和照顧老人,老人與照顧者親屬保持著密切聯系)和同住式養老(老年人與子女同住,互相照顧)(熊躍根,1998)等。穆光宗進一步厘清了目前分類所存在的某些混亂,認為從養老資源的提供者和養老職能的承擔者兩大角度來看,養老方式可劃分為家庭養老、社會養老和自我養老,且存在一種養老社會化的過程,即社會正在逐步承擔起養老職能,同時家庭需要購買必要的養老資源的過程〔14〕。需要注意的是,上述養老方式的劃分大部分仍處于理想層面,而在實際中往往可能發生更加復雜的情況。目前大多數家庭的養老方式為混合型,如以自我保障和親屬保障為主,以社會保障為輔等。

1 對象與方法

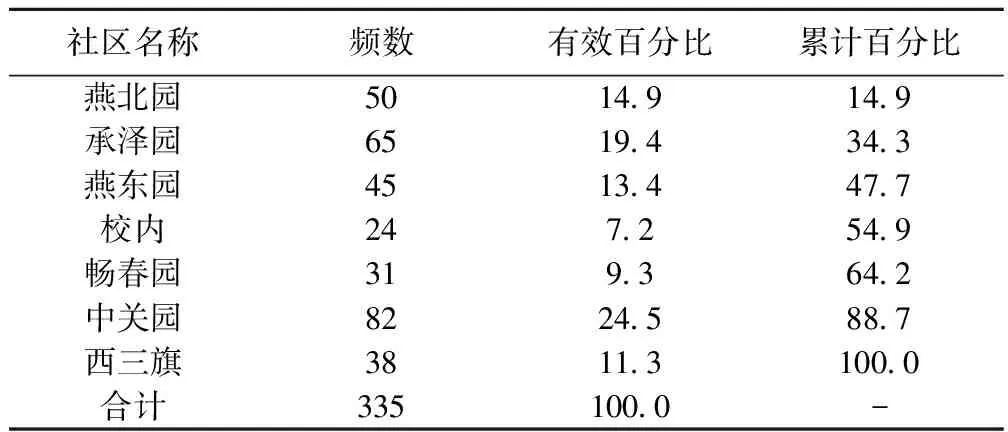

1.1研究對象與數據收集 本項目的研究對象為北京大學附屬社區內居住的60歲以上空巢老人,采用發放由課題組設計的問卷由被調查人填寫交回的方式收集數據。問卷內容包括空巢老人的基本特征、身心健康狀態、子代情況與互動、養老需求與期望、權利保障意識五方面,調查的社區包括燕北園、承澤園、燕東園、校內園區、暢春園、中關園、西三旗七個社區,由各社區居委會承擔問卷的發放和回收工作。社區登記問卷總數為352份,實際回收數為339份,問卷回收率為96.31%。除去4份空白問卷后,最終共有335份問卷進入統計分析。見表1。

表1 北京大學空巢老人項目調查樣本分布表

1.2統計學方法 采用SPSS18.0軟件進行錄入與定量分析。

2 結 果

下面將從北京大學空巢老人的基本特征、身心健康狀態、子代情況與互動、養老需求與期望、權利保障意識等方面對所得統計資料進行具體描述與分析。

2.1樣本基本特征

2.1.1基本特征 項目調查的樣本性別分布基本均衡,年齡段集中在70~85歲,其中80歲以上的老人占樣本總數的比重高達33.4%,由此可以看出確實存在高齡老人比重擴大的趨勢。可以發現女性老年人的喪偶比例〔171例(52.9%)〕遠遠高出男性老年人〔152例(47.1%)〕,這與女性老年人平均壽命高于男性老年人有關。另外,由于選取的研究對象為北京大學附屬社區內的老人,故其受教育程度顯然遠遠高出北京市城區老人的平均水平,這一因素可能會對其他指標(如身心狀況、養老意愿等)產生影響,應在分析和推論中加以注意。年齡61~65歲3例,66~70歲57例,71~75歲94例,76~80歲55例,81~85歲75例,86~90歲29例,91及以上6例。受教育狀況:不識字或識字很少10例小學20例初中27例中專18例高中31例大專35例大學本科及以上192例(57.7%)。男性從未結過婚0例;有配偶,同居127例;有配偶,分居2例;離婚2例;喪偶20例;女性分別為1,116,1,4,48例。

2.1.2工作及離退休后狀況 被調查者離退休之前近一半的人從事教師行業〔146例(45.1%)〕,且83.7%的被訪者在離退休前都擁有相對處于社會上層的工作職位,這可能也是相當一部分老人(65.3%)選擇在離退休后仍從事各種工作的原因。干部67例(20.7%),專業技術人員58例(17.9%),工人42例(13.0%),服務人員6例(1.9%),其他5例(1.5%)。離退休后工作情況:返聘24例(7.6%),返聘一段時間之后終止102例(32.5%),做自己愿做的工作一段時間之后終止28例(8.9%),自己繼續原工作方向19例(6.1%),自己從事愿做的工作一段時間已終止32例(10.2%),未工作109例(34.7%)。較高的受教育程度和高質量的工作職位也帶來了日常休閑方式的現代化,離退休后,被調查者最常采用的休閑方式為琴棋書畫攝影和旅游,男女兩性在這兩項上并無明顯差異。除此之外,男性老年人更傾向于體育健身,女性老年人則更傾向于花鳥魚蟲和烹飪,這一定程度上亦是兩性在休閑取向上的差異的反映。見表2。

表2 樣本離退休后分性別休閑情況表(%)

2.1.3居住狀況 由居住方式來看,被調查的空巢老人大部分(76.7%,244例)都與配偶同住,但也存在23.3%(74例)的獨居老人家庭。其住房面積多集中在60~90 m2,這意味著人均面積在30~45 m2,即大部分被訪者擁有比較充裕的居住面積和居住環境。住房面積<30 m26例(1.9%),31~60 m263例(19.8%),61~90 m2213例(67.0%),91~120 m229例(9.1%),>121 m210例(3.1%)。居住滿意度的數據也說明了這一點:對居住條件滿意〔67例(20.2%)〕和比較滿意〔100例(30.2%)〕的被調查老人占樣本總數的50.4%,僅有16.9%的老人對居住條件不滿意,認為條件一般108例(32.6%),很不滿意20例(6.0%)。

2.2身心健康狀態

2.2.1身體狀況 身體各指標中最早出現衰老特征的是視力和頭發,其次是皮膚衰老和聽力下降,伴隨著全身器官衰退易出現疲勞感。通過考察樣本的身體健康狀態,我們可以發現北京大學空巢老人的衰老進程相對較遲,各項衰老特征集中發生在70~80歲,且各項皆未超過30%。各項數據表明,被調查老人表現出了較高的患病率,高達71.1%的老人患有高血壓或冠心病,且一半以上的老人一年看病次數在10次以上。健康狀況:健康106例(33.1%),體弱但生活能自理125例(39.1%),基本能自理,有時需要別人幫忙75例(23.4%),基本不能自理,主要靠別人幫忙7例(2.2%),完全不能自理7例(2.2%)。看病次數:0次13例(4.4%),1次14例(4.7%),2~5次70例(23.7%),6~10次44例(14.9%),10次以上154例(52.2%)。具體來看,女性老年人患病比例(51.4%)相對高于男性老年人(48.6%),尤其表現在糖尿病、老年腦神經病變及其他疾病等項上;而男性老人癌癥和呼吸系統疾病的發病率則相對較高。結合數據可知,僅有33.1%的老人認為自己身體狀態健康,而近30%的老人生活不能自理或至少需要別人幫忙,因此高患病率和高看病率對老人的生活狀態造成相當程度的影響。見表3,表4。

2.2.2心理健康狀態 衰老不僅會帶來身體機能的改變,同時也會對老年人的心理狀態產生影響。被調查者心情很愉快111例(34.3%),心情很平靜226例(69.8%),感到孤獨26例(8.0%),感到冷漠17例(18.3%),感到失落20例(6.2%),感到自己無用18例(5.6%),其他感受13例(4.0%)。隨著年齡的增加,一些老人確實會發生性格上的改變,如易怒、固執、急躁等,性格變化:變得愛發脾氣47例(18.8%),遇事愛猜疑20例(8.0%),遇事常向壞的方面想25例(10.0%),碰到不順心的事不能耐心對待26例(10.4%),愛急躁31例(12.4%),碰到不滿意的事常責怪別人7例(2.8%),碰到不滿意的事常怨自己12例(4.8%),對一些事情有了想法就很難改變19例(7.6%),想做的事就一定要辦到40例(16.0%),其他23例(9.2%)。各項特征的比例都在20%以下且數值較分散,說明被調查的老年人群體中并不存在特別典型的性格變化現象。

調查顯示了影響老年人幸福感和不幸福感的幾項主要因素。大多數被調查的老年人都將家庭和睦和子女孝順作為評價他們幸福感的首要指標,這說明雖然現代社會的價值觀總體上正在趨向于西方個人主義,但至少在老年人的觀念中,中國傳統的家本位文化仍然有著重要的影響力,這一點在討論養老模式和制度時也應該加以充分考慮。另一方面,高達72.1%的老人認為疾病是導致不幸福感的最重要原因。見表5。

表3 樣本分性別患有疾病統計表〔頻數(列百分比)〕

表4 老年身體情況變化表(%)

表5 樣本幸福感與不幸福感原因表〔頻數(%)〕

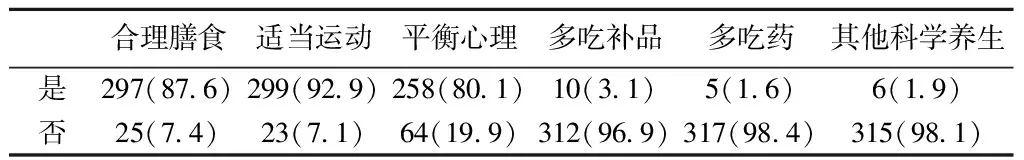

2.2.3科學養生 正確的科學養生觀念與良好的養生習慣有助于老年人提高身心健康水平,享受高質量的晚年生活。被調查的老人幾乎都對科學養生有著正確認識;這種科學養生觀念同樣能夠在被訪者的日常生活中較好地實行,如92%(185例)的被訪者都不吸煙,僅16例(8.0%)吸煙,從來不喝酒128例(48.1%),偶爾喝119例(44.7%),每周喝4例(1.5%),每天喝15例(5.6%)。早睡晚起8例(2.5%),晚睡早起82例(25.6%),晚睡晚起43例(13.4%),無規律15例(4.7%)。53.8%(172例)的老人都能保持早睡早起的良好起居習慣,78.4%的老人通過健步走路來適當運動,從而達到科學養生的目的。見表6,表7。

表6 樣本對科學養生的認知情況表〔頻數(%)〕

表7 樣本老年健身情況表〔頻數(%)〕

2.2.4子代狀況與代際互動

(1)子代基本狀況與交流:北京大學空巢老人的子女數和孫子女數的平均水平2個左右,群體內部差異不大。國內外地22例(8.6%),同區不同街道135例(52.5%),同區同街道29例(11.3%),國外71例(27.6%)。來往情況:多128例(42.7%),一般132例(44.0%),很少40例(13.3%)。調查反映出63.8%的子女與老人居住的距離都比較近,因此子女探望次數(平均每周至少一次)和電話次數(平均每周至少兩次)也相對比較頻繁,與孫輩來往同樣比較密切。但需要注意的是,子女探望次數和電話次數這兩項的標準差都很大,這表明被調查老人群體內部在這兩項指標上存在較大差異,指標的最大值與最小值亦可反映出此現象。如“每月電話聯系次數一項”,最小值為0,最大值則高達55次,因此在考察代際交流狀況時應該根據不同家庭的情況進行具體分析,而不能輕易地以偏概全。見表8。

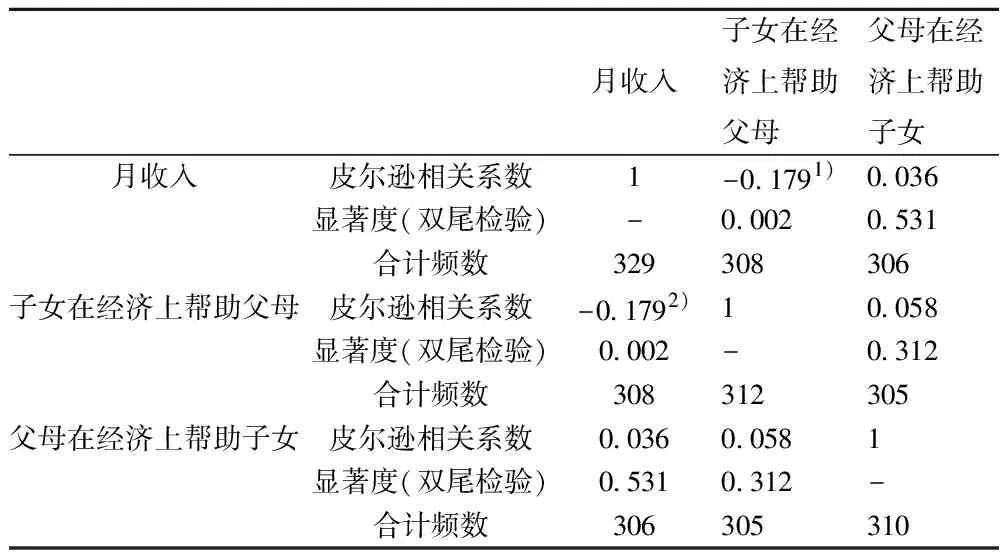

(2)代際互助狀況:由于被調查老人大部分為北京大學退休的教師或干部,故離退休金自然成為他們的主要生活來源。有57.6%的老人離退休工資達3 000元以上,僅有2.1%的老人月收入低于1 000元,樣本總體經濟水平較高。老人與子女的經濟大體皆處于獨立狀態,即雙方互助發生情況較少。相對而言,老人對子女的幫助發生概率(32.9%)還大于子女對老人幫助的發生概率(25.0%),這可能與被調查老人普遍擁有較高且較穩定的收入有關。

通過對被訪老人月收入狀與代際經濟互助狀況進行相關分析:收入來源:離退休金323例(98.2%),社會救濟款3例(0.9%),子女贍養費3例(0.9%)。月收入:500元以下4例(1.2%),500~1 000元3例(0.9%),1 000~2 000元63例(19.1%),2 000~3 000元63例(19.1%),3 000~4 000元72例(21.9%),4 000元以上124例(37.7%)。經濟互助狀況:子女對父母幫助(25.0%),不幫助(75.0%),父母對子女幫助(32.9%),不幫助(67.1%)。進一步發現,在顯著度為0.01水平時,月收入與子女在經濟上幫助老人呈現負相關關系,即老人收入水平較低時,子女越有可能在經濟上幫助老人。另一方面,月收入與老人在經濟上幫助子女的關系卻不顯著(P值=0.531>0.01),這說明老人對子女的幫助與老人自身的月收入狀況無關。因此綜合來看,可以認為北京大學空巢老人家庭的代際經濟資源關系呈現出一種向下傳遞而非反饋的趨勢。見表9。

表8 樣本子女數、孫子女數與基本交流情況表

表9 老人收入情況與代際經濟互助狀況列聯表

1)顯著度為0.01水平上有效

2.2.5對子代養老行為的期望 反映出的數據可見,被調查的老人最希望得到的仍然是與子女在情感上的充分互動和交流(88.6%),而對經濟支持的需求相對要弱得多(33.6%)。當然這與被調查對象的月收入普遍能保證自己生活水平有關,不能推廣到整個老年人群體。另外,被調查老人大部分都不希望子女采取機構養老的方式來解決自己的贍養問題,同時也非常體諒子女的困難,91.3%的老人都認為不必非要與同城子女共住。由此看來,大部分老人仍然傾向于采用居家養老的方式安度晚年。見表10。

表10 老人對子代養老行為期望表〔頻數(%)〕

2.3養老需求與期望

2.3.1目前生活與面對問題 被調查老人僅有很小一部分對自己的經濟狀況(15.9%,52例)和生活狀況(7.8%)不滿意經濟狀況滿意度一般198例(60.6%),不滿意52例(15.9%)。生活狀況滿意度滿意66例(19.9%),較滿意100例(30.2%),一般139例(42.0%),不大滿意22例(6.6%),很不滿意4例(1.2%)。實際生活中遇到各類困難的比例也較低。需要注意的是,各表數據共同反映出疾病對空巢老人生活質量的影響相對較大,45%的被調查者都在實際生活中遇到過看病困難的問題,同時60.4%的被調查者也認為看病困難是空巢老人可能遇到的問題。調查數據也進一步證明了這一點,看病困難和生病無人照顧成為被調查老人生活中最困難和最擔心的事件。生活中最困難事件生活無人照料21例(14.3%),經濟困難12例(8.2%),住房困難13例(8.8%),身體有病,行動不便20例(13.6%),看病困難45例(30.6%),為后代的困難擔憂20例(13.6%),其他16例(10.9%)。樣本認知中最困難事件心靈孤獨15例(13.0%),日常生活無人照顧24例(20.7%),生病無人護理36例(31.0%),安全問題8例(6.9%),購物困難5例(4.3%),看病困難28例(24.2%)。因此,在建設養老保障體系時,醫療保障應該成為最基本和重點的建設內容。見表11,表12。

表11 樣本實際生活中各項困難表〔頻數(%)〕

表12 樣本認為空巢老人可能面對的困難表〔頻率(%)〕

2.3.2社區養老服務評價與期望 被調查老人在其所在社區內所使用的各項養老服務情況則顯示了被調查者認為社區養老服務需要提高的各項指標。將兩表作對比后可知,被調查老人日常使用的服務集中在生活服務方面,并大多是一些自己無法處理的事務(如53.3%的老人都要依靠社區提供的維修服務),為此,社區養老服務應該建立起統一的服務標準,提高工作人員的素質,同時設立相應的監督檢查機制以促進服務質量的提高,以上也是被調查的老人普遍關心的幾項指標。在社區養老功能的完善方面,高達65%的老人希望社區能夠提供便捷的醫療服務,其次62.4%的老人都希望社區內設置多功能的老年活動室。這反映出在北京大學的空巢老人群體中,身體健康和互動交流是其最迫切的兩項養老服務需求。見表13~表15。

表13 樣本社區養老服務使用表〔頻數(%)〕

表14 樣本社區養老服務評價表〔頻數(%)〕

表15 樣本社區養老服務期望表〔頻率(%)〕

2.3.3居家養老是空巢老人最愿意接受的養老方式 在幾種養老方式之中,被調查的空巢老人最愿意接受的養老方式為社區輔助下的居家養老(36.9%113例),其次為進老年公寓(22.9%70例),其余還有與子女同住44例(14.4%),請保姆照顧55例(17.9%),進養老院13例(4.2%),其他11例(3.6%)。這也反映出的養老居住傾向相吻合。表中數據顯示空巢老人并不排斥住進老年公寓,相反高達84.9%的老人都認為應該多建老年公寓。這說明居家養老“家”一字的內涵并不局限于狹義的家庭住所,而是具有一種更廣泛的意蘊,強調的是家庭關系的親密感而非居住地點。從這一意義上來看,居家養老應該帶給老年人的不僅僅是身體健康的照顧,還應該包括親密關系與情感的滿足。見表16。

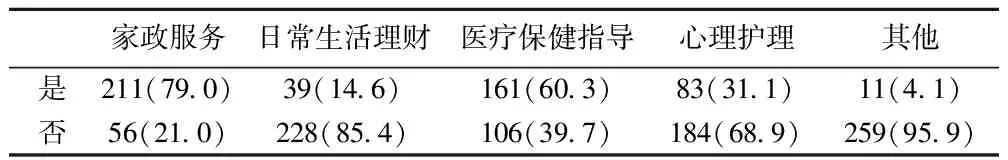

有數據反映出被調查老人對居家養老配套醫療措施的迫切需求,如希望居家養老服務人員具備醫療保健指導的技能(60.3%)、要求設立家庭病房(89.5%)且醫生能夠隨叫隨到(50.6%),并在所居住的社區內設立醫療服務中心(80.5%),從而能夠在空巢老人出現身體方面的一些問題時,第一時間方便迅速地解決。見表17,表18。

2.4權利保障意識 人身自由權、個人財產所有權和繼承權、被贍養扶助權、再婚自由權等都是空巢老人具有的合法權利。大部分空巢老人都對前三項具有較強的權利保障意識,但再婚自由權一項卻僅有37.4%的老人將其定義為自己的合法權利。這在某種程度上也反映出現實中老年人再婚的復雜性,其往往涉及家庭成員及其他親密關系成員的關系、財產和經濟能力、社會輿論以及個體適應生活變化的能力等,故大部分老人對此仍持謹慎態度。見表19。

表16 樣本養老居住傾向表

表17 樣本對居家養老服務人員期望表〔頻數(%)〕

表18 樣本對家庭病房與醫療中心的期望表

另外,也有數據綜合反映了被調查老人希望國家和社會提供的配套居家養老措施。國家方面,建立健全社會保障體系是空巢老人最希望實現的內容(67.2%);社會方面,與日常生活直接相關的家政服務則是空巢老人關注的焦點(61.2%)。這兩方面也應成為提高下一步養老服務工作的重點內容。見表20。

表19 樣本對空巢老人具有權利認知表〔頻數(%)〕

表20 樣本對國家和社會服務期望表〔頻數(%)〕

3 討 論

3.1結果 北京大學附屬社區空巢老人,多為高級知識分子,83.7%的人在離退休前都擁有相對處于社會上層的工作職位,其身心狀況、養老意愿等與社會上一般空巢老人有所不同;大部分被訪者擁有比較充裕的居住面積和居住環環境,經濟狀況較好,幸福感指數較高。然而他們的居家養老所遇到的困難與社會上的空巢老人所遇到的困難相似或相同,如(1)吃飯難:空巢老人的飲食起居完全依靠自己,隨著老人年齡的增高,生活自理能力也逐漸下降,老人身體健康狀況不好直接影響生活自理能力。特別是半失能、年高身體狀況欠佳,平時由保姆照料衣食,每逢節假日,保姆回家,這些老人吃飯便成為一個大難題。(2)心理慰藉難:被調查的老人最希望得到子女在情感上的充分互動和交流,由于身邊缺乏子女照顧,極易產生孤獨感,他們家里四處靜悄悄,有話沒處說,有時間無事可做,有的老人出現抑郁癥狀,行為能力降低、記憶力和判斷力衰退,甚至會誘發老年癡呆、老年性抑郁癥等老年性精神疾病或心理疾病。(3)看病難、病中無人照料:慢性病是影響空巢老人生活質量最嚴峻的問題。多數空巢老人患兩種或兩種以上的慢性病,成為影響他們生活質量最重要的原因之一。這種情況,由于老年人發病往往具有突然性,家中無人,極易造成搶救不及時而遺憾終生。(4)維權難:老年人的合法權益表現在很多方面,本報告調查顯示40.8%老人的贍養扶助權被剝奪。62.7%老人再婚權得不到保障。老年人在再婚、財產、贍養等法律關系中經常處于弱勢,他們的合法權益很容易受到侵犯。老人再婚維權難有其深層次的社會原因,子女怕父或母的遺產得不到繼承,反對單身父、母再婚,而老人在維權投訴時心里又十分矛盾,既希望法律幫助自己解決問題,又要照顧兒女的臉面,不希望把事情搞大,還有個別的老人怕“家丑外揚”,不愿把親人告上法庭,因而造成老年人維權難。

3.2建議

3.2.1居家言老應以政府為主導 國務院關于印發中國老齡事業發展“十二五”規劃的通知(國發〔2011〕28號)指出:“家庭養老與社會養老相結合。充分發揮家庭和社區功能,著力鞏固家庭養老地位,優先發展社會養老服務,構建居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系,創建中國特色的新型養老模式。”因此認為創建中國特色的新型養老模式,必須是以國家政策和措施為居家養老體系的主導與強有力的后盾。

(1)政府對社區居家養老要有全面的規劃。國家民政部與相關部門在充分調查研究的基礎上,根據不同地區經濟發展程度、民族習慣,對居家養老統一規劃,且在實踐中逐步完善與發展。所謂統一規劃就是按社區空巢老人的基數需要配備多少服務人員、建立何級別的衛生室、娛樂室、生活服務設施及相應的康復室(含康復器材與設備),建設多少床位的老年公寓或養老院等。而該規劃中建筑與設施必須布局合理且適合社區居家養老才有可能得到實現與發展。

(2)政府對社區居家養老要有經濟支持的計劃。北京大學附屬社區空巢老人居家養老的最大的困難之一與全國社區居家養老的困難一樣缺錢。據查到的相關資料中,凡試辦過居家養老的社區,失敗者皆因缺錢、缺人,初步成功者則因資金充足。資金是居家養老成敗的關鍵因素之一。為確保居家養老模式順利推行,政府要對居家養老予以資金支持,國家應在國家預算中明確規劃出用于居家養老的資金數額。政府應積極鼓勵社會賢達資助居家養老,只有這樣才能保障居家養老的推行。

3.2.2居家養老必須以社區為支撐

(1)北京大學附屬社區空巢老人歡迎居家養老。北京大學附屬社區空巢老人的家庭與國內其他空巢老人的家庭一樣,他們的子女數量少且子女多不在父母身邊,子女為事業、為生活拼搏,自身壓力很大,照顧老人養老已成為不可能。這反映出在北京大學附屬社區的空巢老人群體中,醫療服務和互動交流是其最迫切的兩項養老服務需求。居家養老應該帶給老年人的不僅僅是身體健康的照顧,還應該包括親密關系與情感的滿足。

相關數據反映出被調查老人對居家養老配套醫療措施的迫切需求。

綜合上述調查結果,被調查對象中53.3%的老人需要依靠社區提供各項生活服務;在社區養老功能的完善方面,高達65%的老人希望社區能夠提供便捷的醫療服務;62.4%的老人都希望社區內應設置多功能的老年活動室提供助餐、助醫、助學、助急、助潔、助浴、助困、助樂、助聊、助游等等養老服務。這反映出被調查空巢老人希望并歡迎居家養老模式。而目前社區的實際情況根本不具備居家養老的條件,解決該問題的關鍵必須以政府為主,政府作為空巢老人居家養老的堅強后盾。

(2)居家養老必須以社區為支撐。社區是連接微觀居家養老需求與宏觀國家政策支持的關鍵點。它一方面應該關注社區內空巢老人的需求,另一方面也要遵循政府各項政策來開展具體的居家養老服務。為此建議社區成立“社區居家養老服務中心”。“中心”領導應為社區主要負責人。“中心”的主要任務是為居家養老服務:

①“中心”作為社區與政府及社會養老機構聯系的紐帶,貫徹與執行國家相關居家養老的法規、政策,協助政府和社會養老機構做好社區居家養老規劃,使老年公寓、居家養老設施布局合理,讓老年人真正幸福地度過晚年。②嚴格而又合理地使用國家下撥的居家養老經費和社會贊助的資金,協助政府招募居家養老贊助資金,解決社區居家養老經費不足的困局。③爭取政府、IT部門為空巢家庭安裝信息網絡系統,以解決空巢老人應急之需。招募社區居家養老服務人員與志愿者,并對他(她)們進行業務培訓,如家政服務、心理慰藉、烹飪等服務項目經培訓后方可上崗,盡可能地做到讓老人滿意。④“中心”與衛生醫療部門協商在社區建立醫療中心,在醫療部門的協助下,對社區服務人員進行醫療護理技能的培訓,做到較簡單醫療技能如一般的注射、常見病的護理等,使空巢老人盡可能得到較好的醫療護理。⑤“中心”與餐飲業或相關機構協商解決失能、半失能空巢老人的吃飯難的問題小結構建以政府為主導、社區為支撐、社區養老服務中心為依托的居家養老體系,創建中國特色的新型養老模式是一項非常浩大的社會工程,涉及政府、社會、機構、社區和家庭,完成這項工程必須以政府為主導、社會養老機構與社區為依托、家庭為基礎才能完善這一新型的具有中國特色社會主義的養老模式。

4 參考文獻

1潘金洪.獨生子女家庭空巢風險分析〔J〕.西北人口,2006;(5):17-20.

2肖漢仕.我國家庭空巢現象的成因及發展趨勢〔J〕.人口研究,1995;5:13-6.

3黃潤龍.我國空巢老人家庭狀態〔J〕.人口與經濟,2005;2:57-62.

4穆光中.挑戰孤獨·空巢家庭〔M〕.石家莊:河北人民出版社,2002:36,71.

5龔靜怡.社會養老服務:符合中國國情的城鎮養老模式〔J〕.河海大學學報(哲學社會科學版),2004;6(4):72-4.

6任熾越.城市居家養老服務發展的基本思路〔J〕.社會福利,2005;1:8-13.

7姚 遠.從宏觀角度認識我國政府對居家養老方式的選擇〔J〕.人口研究,2008;2:16-24.

8劉愛玉,楊善華.社會變遷過程中的老年人家庭支持研究〔J〕.北京大學學報(哲學社會科學版),2000;3:59-61.

9熊躍根.社會政策:理論與分析方法〔M〕.北京:中國人民大學出版社,2009:20.

10鄭傳貴.社會資本與農村社區發展:以贛東項村為例〔M〕.上海:學林出版社,2007:12.

11楊善華.中國當代城市家庭變遷與家庭凝聚力〔J〕.北京大學學報(哲學社會科學版),2011;2:150-7.

12費孝通.家庭結構變動中的老年贍養問題——再論中國家庭結構的變動〔J〕.北京大學學報(哲學社會科學版),1983;3:6-15.

13趙 芳,許 蕓.城市空巢老人生活狀況和社會支持體系分析〔J〕.南京師大學報(社會科學版),2003;3:61-7.

14穆光宗.中國傳統養老方式的變革和展望〔J〕.中國人民大學學報,2005;5:39-44.