中日兩國大學生對老年癡呆接觸、態度和知識的比較

劉東梅 王貞慧 高 暉 馮晨秋 婁鳳蘭

(山東大學護理學院,山東 濟南 250012)

老年癡呆,日本稱之為老年期認知癥,主要類型有阿爾茨海默病(AD)、血管型癡呆(VD)及混合型。病因復雜,至今缺乏有效治療,病程一般為5~10年左右。研究指出〔1,2〕,提高對癡呆的認識和防治,可以提高患者的生活質量,降低癡呆發病率和死亡率。本研究了解知識青年群體對老年癡呆的關注程度以及中日之間差異。

1 對象與方法

1.1研究對象 采用方便抽樣,在山東省某部屬高校在校本科生的醫學(護理專業)和非醫學(理、工、文專業)兩大類中抽取一個學院。日方資料由和歌山縣立醫科大學保健護理學部提供,為醫學(保健護理和醫療專業)和非醫學(工學、旅游、教育、經濟專業)兩大類。

1.2研究工具 經原作者同意,翻譯日本和歌山縣立醫科大學保健護理學部編制的大學生對癡呆癥認知程度的調查問卷并進行信效度檢測。內容包括①一般資料:學院,性別;②對癡呆的了解和接觸:共11個條目,包括是否聽說過“癡呆癥”這個詞、是否對老年癡呆感興趣、是否有癡呆癥接觸經驗(接觸時間、地點、狀況)、同住經驗(同住時間)、是否想參加癡呆病人照護、如果家庭中出現癡呆病人該由誰來照護、影響其對老年癡呆癥認識的因素;③對癡呆患者的態度:共10個條目,分為正性情感和負性情感2個因子,采用4級評分,從完全不認為到非常認為;④對老年癡呆癥知識的知曉:共18個條目,判斷對錯,總分越高,對老年癡呆癥常識知曉越多。問卷預調查總體信度Cronbach α系數為0.916,各維度Cronbach α系數在0.693~0.901之間,效度良好。

1.3資料收集 調查組成員經統一培訓和預調查后,標準化問卷解答用語。現場發放,學生當場作答。調查員現場對有疑問的條目作出解釋,督促研究對象檢查問卷有無遺漏、重復或規律作答現象,作答時間為15~20 min。

1.4問卷回收結果 中方發放問卷880份,回收839份,回收率95.34%,有效799份,有效率95.23%。799名大學生中女生481人,男生318人;醫學專業210人,非醫學專業589人。日方發放問卷857份,有效問卷為811份,有效率94.57%,其中女生485人,男生326人;醫學專業412人,非醫學專業399人。

1.5資料分析 采用SPSS16.0軟件進行描述性分析方差分析(ANOVA)或χ2檢驗。

2 結 果

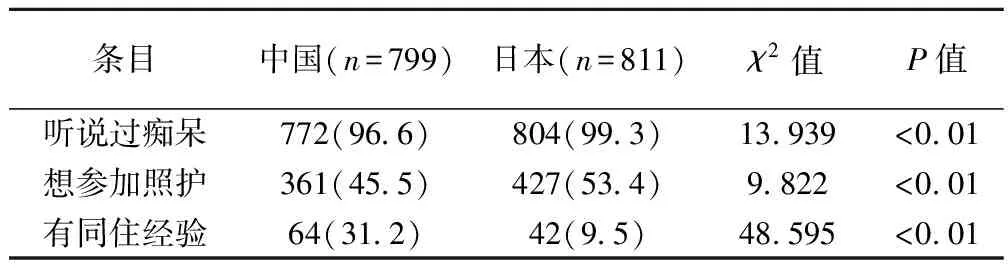

2.1對癡呆的了解和接觸 在“是否聽說過癡呆”條目中,兩國學生得分均較高,日方高于中方。在“對癡呆癥有興趣”、“有接觸經驗”和“想參加照護”3個條目中,日方學生得分明顯高于中方學生,而“有同住經驗中”,中方學生高于日方學生(P<0.05)。見表1。在選擇由誰來照顧老年癡呆者中,中國排在前5位的分別為子女(76.5%)、配偶(59.2%)、兒媳(34.3%)、醫療機構(31.2%)、請人看護(29.9%);日本為子女(82.2%)、配偶(80.0%)、請人看護(52.2%)、老人保健院(47.6%)、醫療機構(38.0%)。影響大學生對癡呆認知的因素中,中國排名前3位的分別為電視報紙等宣傳媒介(77.2%)、接觸經歷(54.4%)、圖書文獻(40.9%);日方為電視報紙等宣傳媒介(78.9%)、大學授課(40.0%)、與癡呆者的接觸(32.6%)。

表1 中日兩國大學生有接觸癡呆患者經驗人數比較〔n(%)〕

2.2對癡呆患者的態度 中國大學生對老年癡呆的負性情感得分低于日本大學生,而正性情感得分高于日方(P均<0.01),顯示中國大學生在對待癡呆者中正性情感占主導地位,日本學生對癡呆癥的態度較為消極。見表2。

表2 中日兩國大學生對癡呆者態度

2.3對癡呆癥常識的知曉 中方大學生平均得分(12.88±2.62)與日方學生(9.53±4.19)差異顯著(t=19.14,P<0.01)。在“多出現異常行為”及“有偷東西的猜想”兩項中,日方學生平均得分高于中國學生,而在“癡呆的分類、出現年齡、每個人都會有、病因不清、定向力缺失、早期出線人格問題、對事物判斷力衰退、僅記憶變壞、重復代表加重、早期生活不能自理、早期少量的錢不能管理、早期不能自己生活、早治療不能緩解進程、處理不能緩解癥狀、目前無法治療以及有緩解癥狀的藥物”16個方面的回答中,中方大學生的每個條目的平均得分都明顯高于日方學生(P<0.05)。

3 討 論

流行病學最新公布的統計資料顯示,每7 s,世界將會新增1例癡呆病例。中國,65歲以上的老年人中,癡呆患病率約為5%,日本為7.6%〔3〕。日本癡呆老人大都住進了養老之家,護理機構以及長期的醫療機構〔4,5〕。以往的研究結果顯示,年輕人對老年癡呆的關注程度并不高〔6,7〕,而他們即將成為老年癡呆者的主要照顧者,缺乏對這些常識的了解,可能會妨礙角色的成功轉變。被調查者對癡呆的相關知識了解越多,愿意照顧癡呆者的比例則越大〔8〕,表明,如果對癡呆有很好的認識,可使個人及家庭提前做好準備,較為從容地應對因人口老年化帶來的癡呆病例增多的問題。因此,有關于老年癡呆知識的社會化就顯得尤為重要。電視、報紙等媒體的宣傳,圖書文獻,大學內的授課以及與癡呆者的接觸等都可以成為大眾了解癡呆的途徑。中國和日本同為亞洲國家,患者在病后大都希望由家人來繼續照看,不僅要和家人住在一起,還要真正能感覺到是其中的成員之一〔9,10〕,可能受此種思想的影響,中日雙方的學生都將配偶和子女作為癡呆患者的首要人選。

情感是人對客觀事物所持的態度體驗,屬態度的一部分。日本已成為了超老年化社會,老年癡呆患者較多,而一旦有了和老年癡呆者實際接觸經歷,對待癡呆的態度就會較以往變得消極〔5〕,中國大學生的醫學人數比例低于日方,非醫學生對癡呆患者照護的長期性、艱巨性了解不足,使得中國大學生在對待癡呆問題上普遍持樂觀態度。

中日學生在癡呆常識方面的知曉之差并非因為專業的不同造成,但具體原因有待進一步研究。雖然本研究中兩方采用相同的調查問卷,相同的調查方法,但是由于中日兩國的生活環境,生活習慣,國家的醫療保健制度等的不同,結果難免會有差異。

4 參考文獻

1徐 俊,屠麗君.關注癡呆從現在做起〔J〕.中華護理雜志,2008;43(9):855.

2Beer C,Horner B,Flicker L,etal.Almeida a cluster-randomised trial of staff education to improve the quality of life of people with dementia living in residential care:The DIRECT Study〔J〕.PLoS ONE,2011;11(6):e28155.

3柄澤昭秀.癡呆的流行病學〔J〕.日本醫學介紹,2005;26(3):97-9.

4Onishi J,Suzuki Y,Umegaki H,etal.Behavioral,psychological and physical symptoms in group homes for older adults with dementia〔J〕.Int Psychopgeriatr,2006;19(1):75-86.

5Umegaki H,Onishi J,Suzuki Y,etal.Attitudes toward disclosing the diagnosis of dementia in Japan〔J〕.Int Psychogeriatr,2007;19(2):253-65.

6王貞慧,高 暉,馮晨秋,等.大學生對老年癡呆癥知-信-行的調查〔J〕.解放軍護理雜志,2012;29(12):33-5.

7Arai Y,Arai A,Mizuno Y.The national dementia strategy in Japan〔J〕.Int J Geriatr Psychiatry,2010;25:896-9.

8Arai A,Arai Y.Advance care planning among the general public in Japan:association with awareness about dementia〔J〕.Nihon Ronen Igakkai Zasshi.2008;45(6):640-6.

9Fukushima T,Nagahata K,Ishibash N,etal.Quality of life from the viewpoint of patients with dementia in Japan:nurturing through an acceptance of dementia by patients,their families and care professionals〔J〕.Health Soc Care Comm,2005;13(1):30-7.

10吳翠萍.影響城市居民未來養老意愿的因素分析〔J〕.中國老年學雜志,2011;31(12):2296-7.