古人經商九大秘訣

陳谷

“沒有商業就沒有城市,沒有文化就沒有民族。”明清時期是中國古代商品經濟大發展的時期,也是中國古代商業特別是商幫文化發展的高潮期,他們以血緣為紐帶,以地緣為依托,深深地吸入了中國傳統的文化元素,又特別受傳統儒家思想的影響,形成了具有自身獨特特點的商業思想,在今天的商業活動中仍有現實的借鑒意義。在這之中,商號印章以一個時代經濟水平的標志物之特殊身份,在中國歷史的民族工商業發展過程中活躍著、涌動著,有聲有色地在社會經濟生活中做出自己的貢獻。

蘊含著中華商業精神的商號印章是伴隨民族工商業發展而發展的,印章上的商號涵蓋醫療、藥品、衣著、吃食、居住、旅行等各行各業,是研究我國商業文化和歷史發展的實物資料。

義利統一

在中國古代,使商人們追求財富的欲望合理化、正常化的思想基礎是什么呢?這無疑是儒家經濟倫理學的義利觀。義利觀最早出現于《易經》,即所謂的“利者,義之和也……利物是以和義”。宋代理學宗師朱熹說到“義利之說,乃儒者第一義”。儒家認為處理好“利”和“義”的關系,是處理好商業行為與道德規范二者關系中最核心的問題。在這里,儒家的義利統一為古代商業活動提供了基本的價值導向,成為“誠賈”、“義商”安身立命的倫理精神。

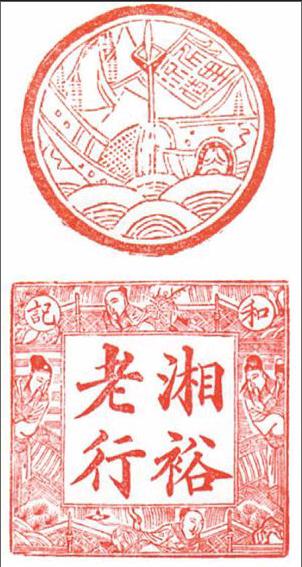

儒家的義利觀有豐富的內容,從商德來看包括:一是以公利為義。認為把公利作為經商的社會目標就是義、是道德,因而甘愿為了國家、民族、百姓的利益而不惜犧牲本人或本行業的財利。根據這個價值取向,是否把求義放在首位便成為商人道德人格的根本標準,也成就了被傳頌的誠賈義商和享有盛譽的百年老店;二是義為利本。孔子說:“不義而富且貴,于我如浮云”,但若合乎義,“雖執鞭之士,吾亦為之”(《論語·述而》)。孔子是以道德基準來決定自己義利取舍的;三是“義以利生”(《國語·晉語二》)。義為手段,利為目的,講義是為了得利。這種義利觀主張商業活動中講求手段的道德性,也是有價值的(圖1、圖2)。

誠實守信

在古代經濟交往關系不發達、法治不健全、社會信用制度很不完善的條件下,為了協調和保障人們經濟交往中的信用關系,儒家經濟倫理確立了交往有信的道德。經商取與以時,獲利以義,要求商人誠實不欺,講求信譽。

《仲庸》說:“誠者,天之道也;誠之者,人之道也。”戰國時荀子也認為:“夫誠者,君子之所守也”。宋代周敦頤說道:“誠者,圣人之本。”這就為商業道德作出了本體論與人性論的證明。誠實與無欺是同一商業道德的正反兩個方面。宋代以后,隨著商品經濟的發展,這一道德準則被提升為基本的、普遍的道德行為準則。范仲淹認為,“惟不欺二字,可終身行之”。

明清時期的許多商人將誠實不欺推廣于商業活動,作為處理自己與顧客、與同行關系的最基本的道德規范,他們也受到了人們的尊敬,特別是那些口口相傳的著名老店。他們不僅以誠信得名,而且以誠信擴大經營(圖3、圖4)。

出入公平

出入公平就是買賣公平。出入公平即等價交換,這是價值規律的根本要求。貿易往來“必須與幣兩相當值,而無輕重懸絕之偏,然后可以久行而無弊”(丘浚《制國用·銅楮之幣上》)。中國歷來提倡公平交易。舊秤一斤為十六兩,桿秤上相應地鑲嵌著16顆金色或銀色的星,一兩的秤星為福星,二兩的秤星為祿星,三兩的秤星為壽星,剩下的13顆為北斗七星和南斗六星,含有商人要心地純正、買賣公平;如欺騙顧客,少一兩要損福,少二兩要損祿,少三兩要折壽。

出入公平、買賣公平與誠實不欺一樣,也是制約整個商業道德準則的基本原則。買賣公平必須以誠實不欺為前提,而誠實不欺則以買賣公平為基礎,不欺主要表現在不虛增商品數量、不降低商品質量,也就是不抬高商品價格。當然,誠實在商品活動中還表現在人與人之間的其他方面,但這些方面最基本的內容還是買賣公平或互不損害對方的利益(圖5)。

貨真量足

這是出入公平、誠實不欺在出售商品的質量上的表現。中國古代商業從一開始就禁止“偽飾”,不準以假充真。《周禮·地官·司市》規定:“凡市偽飾之禁,在民者十有二,在商者十有二,在賈者十有二,在工者十有二。”商賈手中10件商品中如有2件質量不符合標準,便禁止出售。否則,既是違犯法令,也是有悖商德的。古代商德不僅要求“貨真”,保證商品質量,而且出售商品不能攙雜使假、以次充好。要做到量足,不短斤少兩。《商君書·修權》早就指出:“夫釋權衡而斷輕重,廢尺寸而意長短,雖察,商賈不用,為其不必也。”宋代鄂州有一小鹽商李二婆,賣鹽秤準量足,她自稱己“無所長,但每日貨鹽,來買一斤,以十八兩與之,所憑以活殘年者,一秤而己。”(《夷堅決》)因而受到百姓的美譽,地方官也給予獎勵(圖6)。

勤勞節儉

勤儉是中華民族的傳統美德。《尚書·大禹謨》贊美夏禹“克勤于邦,克儉于家”的品德,就是立朝能勤于國事,居家能生活儉樸。司馬遷把勤儉視為經商謀生之道,他說:“夫纖嗇筋力,治生之正道”(《史記·貨殖列傳》)。纖嗇通常指吝嗇錢財,斤斤計較,這里指極其節儉、謀劃細致;筋力即體力勞動,這里指辛勤經營。辛勤經營是廉賈的一大美德。司馬遷說“廉賈歸富”的原因時說:“廉吏久、久更富”,“貪賈三之,廉賈五之”。這樣,廉賈做五趟生意,貪賈只能做三趟;廉賈雖薄利,由于多銷貨,反而贏利多,便逐漸富起來。所以,勤進貨、勤銷貨是致富之道。

應該指出,“廉賈五之”更重要的是反映了廉賈必須付出更多勞動,要具備勤勞經營、有利顧客的商德。這一商德到宋明以后成為“賈道”的重要內容。但儉也是必要的,只開源不節流,任意揮霍,賺錢再多,也有用完的時候。所以勤與儉必須結合在一起,才能經商致富(圖7、圖8)。

忠誠愛國

義商們不僅在國家危難時獻財報效,而且在平時也能奉公守法。

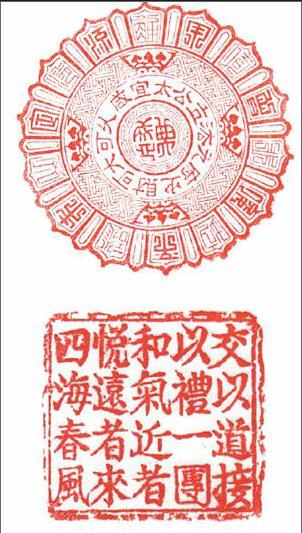

《三國志》記述有位高士在集市上賣魚,“會官稅魚,魚貴數倍。”他不借口納稅而抬高價格,仍“取直如常”,按往常的價格出售。義商們以“不漏稅”、“不賣違禁私貨”、“兢兢業業做守法良百姓”(《商賈三十六善》)為自己的善行。這些行為提高了商人的地位,塑造了商人的形象,使明清時期商人不僅與士、農、工并起并坐,在有的地方甚至高于士而列于四民之首(圖9)。

樂善好施

古代商人還具有敦睦鄰里、樂善好施的美德。春秋時越國大夫范蠡棄官下海經商,“十九年之中三致千金,再分散與貧交疏昆弟。此所謂富好行其德者也。”(《貨殖列傳》)唐代長安藥商宋清,只賣質地純正的良藥,所以醫生處方皆用其藥。

明清時期,許多義商非常關心公共事業,如清代商人黃以正,從“建立鹽義倉,……至賑饑、弛逋、助葬、定婚、施棺、掩骼、設渡、修橋數十年,力行不倦。”(《歙縣志·人物志·義行》)就是一個典型(圖10)。

創業傳世

中國古代的商業倫理精神,不僅表現為商人有敬業精神,更集中體現為明清時期趨于成熟的商人創業理想。這種理想萌芽于先秦時期,當時少數大商人把經商作為家業,代代相傳。不過,這種精神在很長的歷史時期內沒有得到發展,尤其是儒士十分輕視商業。明清時期則不同,不僅時俗注重商業,而且許多士人也改變了“學而優則仕”的思維模式和恥于言利的傳統心理,認為商業不僅是一種謀生的職業,還是一種畢生追求的理想、獻身社會的事業,也是大丈夫所為,值得自尊、自豪。而商人中的一些德行高尚的杰出人物,他們積累財富,創立家產,訓誡子孫,繼承父祖之業,成為代代相傳的商業之家(圖11)。

文人情懷

中國古代商人的地位在相當長一段時間都不高,“金榜題名”仍然是向往。但是明中葉以后,由于城鎮手工業的迅速發展,商品經濟空前繁榮,商人逐漸成為一股強勁的社會勢力,社會道德、風俗習尚也隨之發生巨變。其一個突出表現便是經商致富的觀念逐漸得到社會特別是士人的認同。隨著商人經濟地位的提高,社會地位與政治地位也逐漸上升,他們可以憑借金錢的力量與達官顯宦互相往來,進入社會上層。在這種情況下,貧寒的儒生紛紛放棄科舉仕途而經營商業。他們在經商致富后,有些人又培養子孫讀書做官。這種儒商結合、商儒轉換的潮流,給商業注入了新鮮血液,既有利提高商業隊伍的文化素質,也有助于儒學經世致用,走向生活(圖12)。