安永佳 不畏挑戰(zhàn) 樂(lè)在其中

蘇楚皓 李連博 王健舒

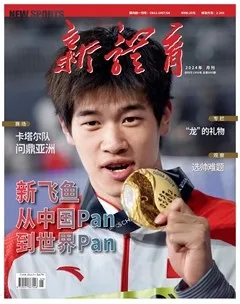

杭州亞運(yùn)會(huì)上,中國(guó)香港男足取得了空前的佳績(jī),一路過(guò)關(guān)克敵,打入四強(qiáng),這一成績(jī)比中國(guó)男足還要好,前鋒安永佳表現(xiàn)不俗。上賽季,他在效力中甲聯(lián)賽廣西平果哈嘹時(shí)表現(xiàn)出色,被評(píng)為中甲聯(lián)賽最佳球員,并以15球榮膺聯(lián)賽銀靴。

安永佳沒(méi)有時(shí)間慶祝,他必須專注于亞洲杯。亞洲杯結(jié)束后,他才和家人朋友坐下來(lái),回顧這一年的收獲。

遠(yuǎn)渡重洋 赴美歷練

安永佳的父親安德魯·奧爾曾是新西蘭國(guó)家隊(duì)球員。4歲時(shí),父親給他一只足球。從此,足球成了他最好的伙伴。在父親的啟蒙下,他在家里、公園、球場(chǎng)練習(xí)踢球。11歲時(shí),安永佳加入本地杰志的梯隊(duì),依靠自身天賦和身體優(yōu)勢(shì),很快從同年齡段伙伴中脫穎而出。

風(fēng)度翩翩

安永佳

出生地 中國(guó)香港

出生日期 1997年1月1日

身高 1米85

位置 前鋒/左腳

曾效力俱樂(lè)部

杰志 廣西平果哈嘹

所獲榮譽(yù)

中國(guó)香港足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍

中國(guó)香港聯(lián)賽杯冠軍

后來(lái),安永佳突然決定前往美國(guó)邊踢球邊上學(xué)。他說(shuō):“這是父母的建議。我小時(shí)候在本地比賽可以很輕松地進(jìn)很多球,父母告訴我,如果真想成為職業(yè)球員,必須去看看更大的世界,還有非常多的東西需要學(xué)習(xí)。”從這以后,他的足球生涯添上了勇于挑戰(zhàn)的底色。

回顧少年時(shí)代,安永佳感謝父母的支持與付出。在職業(yè)足球這條道路上,父母的鼓勵(lì)與幫助有不可估量的作用。直到現(xiàn)在,父親還關(guān)注他的每場(chǎng)比賽,并在賽后提出建議。球場(chǎng)之外,父母一直教導(dǎo)他成為謙遜、受人尊重的人。

在美國(guó),安永佳先后就讀佛羅里達(dá)州著名預(yù)科體校IMG學(xué)院、舊金山大學(xué)和雪城大學(xué)。面對(duì)三種不同的環(huán)境,安永佳每一次都能跳出舒適圈,向水平更高、競(jìng)爭(zhēng)更激烈的學(xué)校球隊(duì)邁進(jìn)。他的經(jīng)歷充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn),但他陶醉其中。

求學(xué)旅程并非一帆風(fēng)順。在舊金山大學(xué)校隊(duì)中,安永佳以前鋒身份入隊(duì),主教練卻將他放在左后衛(wèi)位置。他感到意外,卻沒(méi)有過(guò)多抱怨,花時(shí)間去調(diào)整和適應(yīng)。安永佳說(shuō)“: 新位置激起了我的挑戰(zhàn)欲,左后衛(wèi)是當(dāng)時(shí)球隊(duì)需要填補(bǔ)的位置,我有責(zé)任盡我所能幫助球隊(duì)。”

7年的美國(guó)校園之旅為安永佳的足球風(fēng)格打下烙印。令他感觸最深的是激烈的身體對(duì)抗,只有拿出職業(yè)球員的態(tài)度,才能在球隊(duì)立足。他說(shuō):“在美國(guó)踢球,必須學(xué)會(huì)利用身體,否則根本無(wú)法立足,關(guān)鍵是自己的態(tài)度和想法。美國(guó)足球水平很高,讓我眼界大開。我不再是那個(gè)‘特別的球員,必須更加努力。”

美國(guó)大學(xué)聯(lián)賽整體水平很高。安永佳說(shuō):“很多大學(xué)球員希望成為職業(yè)球員,大學(xué)球隊(duì)的隊(duì)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,隨時(shí)都有兩三名隊(duì)員競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)位置。我必須表現(xiàn)出不一樣的特點(diǎn)和最好的態(tài)度,但凡有一點(diǎn)松懈,都只能坐在替補(bǔ)席。這真正塑造了我的心智,讓我明白職業(yè)足球競(jìng)爭(zhēng)的激烈,帶給我保持進(jìn)取的動(dòng)力和習(xí)慣。”

此外,大學(xué)運(yùn)動(dòng)員的學(xué)業(yè)也很重要。安永佳拿到了經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位,他說(shuō):“大家都知道,不是每個(gè)人都能走上職業(yè)球員的道路。”

安永佳的經(jīng)歷并非個(gè)例,中國(guó)香港隊(duì)中,大部分隊(duì)員都在少年時(shí)便遠(yuǎn)赴歐美留學(xué)。安永佳說(shuō):“香港的學(xué)業(yè)壓力非常大,而美國(guó)能更好地體教融合,因此,很多家庭樂(lè)于送孩子去美國(guó)讀書、踢球。香港的足球水平不夠先進(jìn),我們學(xué)成后都想回饋本地足球運(yùn)動(dòng)。”

回歸港隊(duì) 征服中甲

安永佳畢業(yè)后,收到了美國(guó)第二級(jí)別職業(yè)聯(lián)賽球隊(duì)的邀約,但他選擇回到培養(yǎng)他的母隊(duì)杰志,簽下了第一份職業(yè)合同。安永佳說(shuō):“回來(lái)為中國(guó)香港隊(duì)踢球,這是一種殊榮,不是所有球員都能擁有。”

兩年來(lái),安永佳幫助杰志首次打入亞冠16強(qiáng),還幫助中國(guó)香港隊(duì)時(shí)隔55年再度入圍亞洲杯決賽圈。

隨著在杰志隊(duì)出現(xiàn)瓶頸期,安永佳漸漸地有了北上內(nèi)地聯(lián)賽的想法,廣西平果哈嘹隊(duì)有意邀約。他說(shuō):“在東亞杯賽,我們和中國(guó)選拔隊(duì)交手,輸了一個(gè)球。通過(guò)這場(chǎng)比賽,我更了解內(nèi)地足球,球員能力很好,讓我堅(jiān)定了去內(nèi)地踢球的想法,幫助自己進(jìn)步。”

來(lái)到中甲的第一個(gè)賽季并不輕松。安永佳的加盟讓廣西平果哈嘹隊(duì)的進(jìn)攻有了起色,但他始終未獲進(jìn)球。安永佳并不心急,經(jīng)過(guò)一年的磨練,逐漸適應(yīng)了中甲的強(qiáng)度和廣西的環(huán)境。他說(shuō):“我對(duì)自己很有信心和耐心,進(jìn)球遲早會(huì)來(lái),有了第一個(gè),就會(huì)有更多,重要的是在場(chǎng)上幫助球隊(duì)。中甲的強(qiáng)度比港超大,來(lái)內(nèi)地踢球需要時(shí)間適應(yīng)。”他說(shuō)到做到,經(jīng)過(guò)半個(gè)賽季的磨合,2023年以15球榮膺聯(lián)賽銀靴。

安永佳的表現(xiàn)逐漸取得教練與隊(duì)友信任,他依舊保持著在美國(guó)踢球時(shí)的危機(jī)感。他看到很多球隊(duì)的前鋒都是高水平外援,在能力不夠突出的情況下,自己需要付出更大努力,才能競(jìng)爭(zhēng)到首發(fā)機(jī)會(huì)。

從年少奔赴美國(guó)歷練,再到北上挑戰(zhàn)更加辛苦的中甲聯(lián)賽,安永佳始終心懷闖蕩的勇氣,承載著為香港足球創(chuàng)造歷史的使命感。過(guò)去幾年中,中國(guó)香港隊(duì)迎來(lái)了高光時(shí)刻,安永佳是創(chuàng)造一系列奇跡的關(guān)鍵人物:2023亞洲杯預(yù)選賽中,安永佳先拔頭籌,幫助中國(guó)香港3球大勝柬埔寨;杭州亞運(yùn)會(huì)對(duì)陣巴勒斯坦,他完成了全場(chǎng)唯一進(jìn)球;之后面對(duì)強(qiáng)大的伊朗隊(duì),他送出助攻,幫助隊(duì)友潘沛軒打進(jìn)致勝一球。

亞運(yùn)會(huì)上戰(zhàn)勝伊朗是安永佳人生中最難忘的比賽。“誰(shuí)都想不到我們會(huì)贏,包括我自己。比賽前,很多人說(shuō)我們沒(méi)有機(jī)會(huì),但我們相信自己的能力,知道有好的防守和好的態(tài)度,就有機(jī)會(huì)贏得比賽。如果相信有些事情沒(méi)有極限,那么它就會(huì)達(dá)成。這是香港足球歷史性的一刻”,安永佳這段話擲地有聲,眼神中透露著堅(jiān)毅。

下賽季,安永佳有望加盟中超球隊(duì),實(shí)現(xiàn)又一個(gè)愿望。

黃金一代 滿載希望

不久前,中國(guó)香港隊(duì)在熱身賽中罕見(jiàn)地戰(zhàn)勝了中國(guó)隊(duì)。安永佳對(duì)此有著清醒的解讀:“在我看來(lái),中國(guó)隊(duì)的個(gè)人能力和身體素質(zhì)要優(yōu)于香港球員,但是我們的隊(duì)員比賽態(tài)度更好,有很好的隊(duì)內(nèi)氛圍。面對(duì)強(qiáng)于自己的對(duì)手,我們會(huì)擰成一股繩,這是最不一樣的地方。”

安永佳曾把隊(duì)友們稱為“最好的一代”。這批球員目前大多處于25-30歲,正值當(dāng)打之年。安永佳說(shuō):“跟以前不同,我們每天努力訓(xùn)練,想取得進(jìn)步,大家都保持饑餓感。這幾年,很多球員離開香港去歐美,或是來(lái)內(nèi)地,從外面的世界帶回許多不一樣的東西,是我們能拿到好成績(jī)的因素。當(dāng)然,教練能夠從實(shí)際出發(fā)制定適合我們的戰(zhàn)術(shù),也非常重要。”

近年來(lái),越來(lái)越多香港球員來(lái)內(nèi)地踢球。他們想尋求新的挑戰(zhàn)來(lái)提高足球水平,也看到了內(nèi)地聯(lián)賽強(qiáng)于香港聯(lián)賽的優(yōu)勢(shì)。在安永佳看來(lái),中甲對(duì)比港超節(jié)奏更快,身體對(duì)抗更激烈,水平更高。中甲比賽通常比較膠著,各隊(duì)差距不大,對(duì)球員來(lái)說(shuō)是好事。安永佳呼吁更多香港球員來(lái)內(nèi)地聯(lián)賽踢球,繼續(xù)進(jìn)步,提高自己。如果在內(nèi)地聯(lián)賽里發(fā)揮出色,就有更大的機(jī)會(huì)被海外俱樂(lè)部發(fā)掘,得到不錯(cuò)的合同。

安永佳介紹,香港球員來(lái)內(nèi)地踢球,他們的良好表現(xiàn)激勵(lì)更年輕的本地球員走出去。香港球員渴望進(jìn)步,樂(lè)于吸收新的知識(shí)。他們都明白,和中國(guó)隊(duì)的比賽是證明自己的機(jī)會(huì)。如果在和中國(guó)隊(duì)的比賽中表現(xiàn)好,未來(lái)到內(nèi)地踢球的機(jī)會(huì)就會(huì)增加。

香港足球正致力于培養(yǎng)更多安永佳這樣的運(yùn)動(dòng)員,勇于挑戰(zhàn)自我,吸收他人之長(zhǎng)。安永佳感慨道:“我們時(shí)隔55年再次進(jìn)入亞洲杯正賽,特區(qū)政府、足總和市民都感受到足球帶來(lái)的快樂(lè)和感動(dòng)。足球越來(lái)越普及,得到全社會(huì)的支持。我們?cè)趤嗊\(yùn)會(huì)的良好成績(jī),離不開球迷每時(shí)每刻的相伴與吶喊。”

安永佳一直在追求挑戰(zhàn),他坦露心跡:“上賽季中甲哪怕拿到了最佳球員,我依然復(fù)盤了很多需要提高的方面,想要尋找新的更大的挑戰(zhàn)。我喜歡在訓(xùn)練和比賽中全力以赴,保持饑餓感,學(xué)習(xí)和汲取更多的東西。職業(yè)球員一定要有目標(biāo),保持清醒。香港球員不畏懼對(duì)手,我們一直如此。”

責(zé)編 王敬澤