三雄聚首,精彩紛呈

景作人

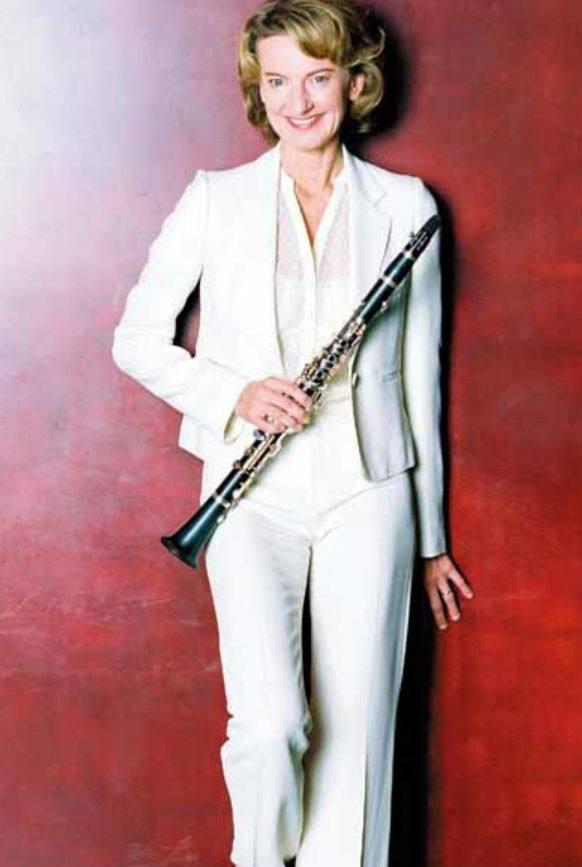

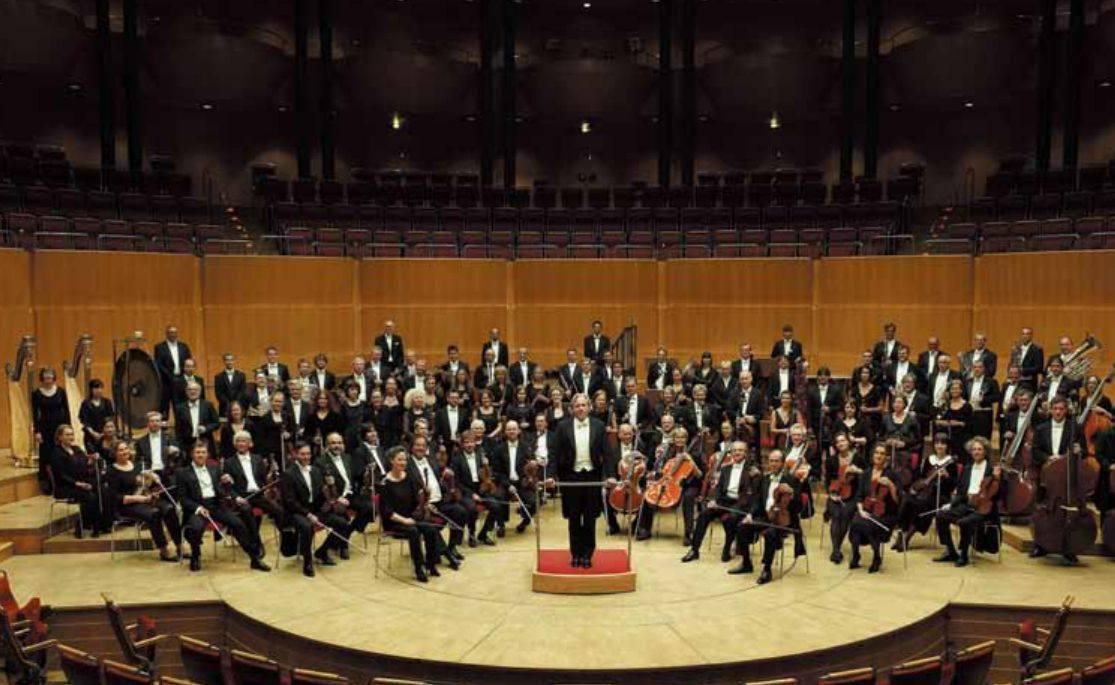

德國科隆愛樂樂團是今年第一個訪華的一流樂團。這個樂團2007年在中國舉行過巡演,2010年又受邀與科隆歌劇院一起,在上海世博會期間演出了瓦格納的全本《尼伯龍根的指環》。此次他們攜單簧管大師薩賓娜·梅耶,在國家大劇院音樂廳舉行了音樂會,演奏了莫扎特《A大調單簧管協奏曲》和理查·施特勞斯的《阿爾卑斯山交響曲》。

薩賓娜·梅耶曾經多次訪華,她真是難得的大師,演奏時,她與單簧管完全融為一體,成為了這件樂器的化身。莫扎特的協奏曲我聽過無數遍,而梅耶的演奏讓我感到最親切、最輕松、最愉悅。無論是第一樂章的悠揚活潑,第二樂章的抒情詩意,還是第三樂章的輕快流暢,都是那樣的渾然一體,富有“仙意”,實在是妙不可言。

科隆愛樂樂團是一個風格嚴謹、技藝超群的樂團,他們的演奏反映出一種特有的素質,即技術與修養并存而達到巔峰狀態的素質。這個樂團人員結構屬老中青結合,演奏員的技術與經驗成熟豐富。音樂會上,他們在指揮家馬庫斯·史坦茲的率領下,表現出了朝氣蓬勃、活力四射的特點,給人們留下了深刻的印象。

理查·施特勞斯的《阿爾卑斯山交響曲》是一部壯麗而奇特的作品,它是作曲家最后一部交響詩,也是其一生創作中的代表作。2014年是這位偉大的作曲家誕辰一百五十周年,為此國家大劇院特別安排了系列紀念活動,而科隆愛樂樂團本場音樂會的演出,即是這一系列紀念活動的開幕。

馬庫茲·史坦茲屬于才華橫溢型的指揮家。他是伯恩斯坦和小澤征爾的學生,身上秉承著兩位前輩大師的優良特點。史坦茲音樂感覺極好,指揮時控制力強,激情迸發且游刃有余。我在現場觀察到,他的每一個動作都帶有適當的音樂性,作品的輪廓與樂風的特色均在他的手勢中得到完好的體現。《阿爾卑斯山交響曲》龐大而復雜,然而史坦茲指揮起來卻胸有成竹,技術上與音樂上得心應手。科隆愛樂樂團是個靈氣十足的樂團,史坦茲的手勢一到,樂團立刻就會做出相應的聲音變化。值得一提的是,這個樂團突出而整齊的銅管聲部為整部交響曲的演奏帶來了震撼般的效果,尤其是小號,那些高音的演奏嘹亮而尖銳,給人們以登峰灌頂、高處不勝寒的感覺。

返場時,科隆愛樂不負眾望,加演的兩首瓦格納的作品《羅恩格林》第三幕間奏曲和《女武神之騎》更加反映出樂團整體的超群實力,同時也讓聽眾見證了史坦茲“瓦格納專家”的功力。總之,這個樂團令人感到欽佩和震驚,開年見喜,他們為國家大劇院2014新春演出季帶來了高水平的藝術展示。

今年第二個登上國家大劇院舞臺的世界名團是倫敦交響樂團。樂團在丹尼爾·哈丁的指揮下,與王羽佳合作,演出了兩場音樂會。我聆聽了第二場,曲目是普羅科菲耶夫《第二鋼琴協奏曲》和馬勒《第一交響曲“巨人”》。

記得我初次聽王羽佳演奏時,她還是個不起眼的小姑娘,現在羽翼豐滿,功力嫻熟,技術、藝術、風格都已經成熟。當晚她演奏“普鋼二”,無論從藝術上還是氣質上說,都是一次絕妙的表現和展示。“普鋼二”是一首容自由、奔放、熱情為一體的作品,風格上犀利、怪異,技術上豐富、現代。這樣的作品,演奏起來非常困難。然而王羽佳彈起來卻不費吹灰之力,我在現場注意到,她的演奏音樂細膩,技術精湛,沒有任何負擔和“包袱”,可以說達到了超脫的境界。

王羽佳是個很全面的演奏家,在我看來,聲音單薄、音色變化少是其唯一弱點。她的音色有些尖刺感,缺乏濃潤的厚度,但就是這樣的音色,卻為當晚演奏“普鋼二”帶來了好處,對于普氏這首“怪異”的作品,她那獨特的音色剛好發揮了恰如其分的作用。

倫敦交響樂團與王羽佳的配合是默契的,不過這個我心目中的世界最佳樂團卻在此次演出中顯現出“疲軟”的狀態。盡管它與王羽佳合作的演奏絲絲入扣,但卻沒表現出更多精彩之處,而下半場的“馬勒一”則愈發使人們感到了失望。

倫敦交響樂團并不是演奏技術上有了多大的倒退,而是整個樂團略顯疲憊且激情不在。當晚的“馬勒一”怎么也掀不起震撼心靈的高潮,從第一樂章一開始,木管組的清透和弦就出現了音準問題,大大影響了音樂的純凈效果,而后的圓號獨奏竟然出現了兩次微微的“冒炮”,實在令人不可思議并難以接受。我觀察到,樂團的演奏是認真的,指揮哈丁也盡其所能來控制樂團,但演奏的效果卻總有提不起精神之感。聯想到杰吉耶夫率團時的精彩表現以及哈丁前兩次率團訪華的情景,此次的“倫交”的確有些匪夷所思,我猜想大概是沒有進行精心的排練所故吧。

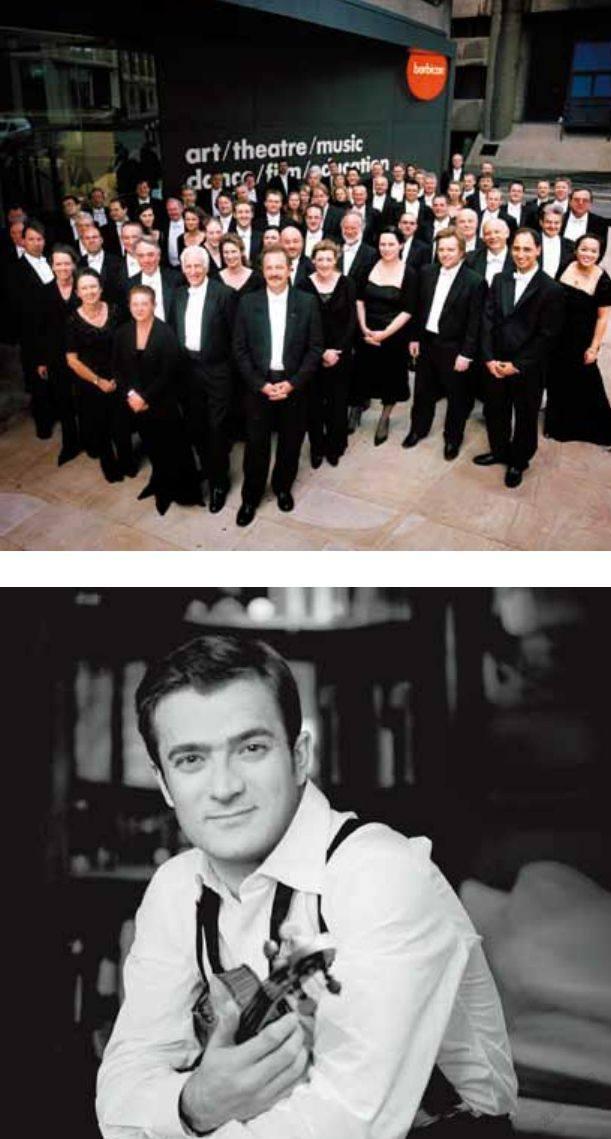

第三個來華演出的是匈牙利布達佩斯節日管弦樂團,他們在指揮大師伊凡·費舍爾的率領下,于國家大劇院舉行了一場音樂會。

近年來,匈牙利布達佩斯節日管弦樂團屢次訪華,僅我個人就聽了他們好幾場音樂會。這個樂團給人的印象是精致無比,技術、風格、特色都接近于德奧樂團,有著高度的修養和深刻的積淀。本次樂團給中國聽眾帶來的是鮑羅丁《波洛維茨舞曲》、格拉祖諾夫《A小調小提琴協奏曲》和貝多芬《第七交響曲》。

伊凡·費舍爾是一位瀟灑的指揮大師,他的動作是那樣的沉穩,其效果卻是那樣的豐富。《波洛維茨舞曲》在他的手下儼然變成了一個迷人的音樂萬花筒,其色彩之艷麗,音樂變化幅度之大,都令欣賞者嘆為觀止。

法國小提琴家雷諾·卡普松可謂當今世界小提琴奇才。在如今這個高速發展的時代中,一個小提琴家能以自己的技藝和風格贏得贊譽,無疑是一件不易之事。卡普松不僅能夠做到這兩點,還能夠以出眾的天賦達到與大師比肩的高度,這是很了不起的。

當晚,這位三十八歲的小提琴家與布達佩斯節日管弦樂團合作,演奏了格拉祖諾夫的《A小調小提琴協奏曲》。這是一首極其艱難的小提琴經典之作,音樂上有著濃郁的俄羅斯情調和激情風格,技術上則包括了現代小提琴的全部高難技巧,對于小提琴家來說是一塊堅硬的試金石。卡普松不僅順利地完成了這首協奏曲,而且演奏得相當精彩。當人們從這首僅有二十多分鐘的單樂章協奏曲中,聽到凄婉的俄羅斯憂傷旋律和充滿“野性”的民族舞蹈音調,看到卡普松令人眼花繚亂的左右手技巧(包括雙震音、左手撥弦、復雜雙音、復調旋律、高難度跳弓等)時,無不感到了驚喜、驚嘆和驚愕。

卡普松的聲音十分特別,有著與海菲茨相似的特點,即音量不大但穿透力極強,音色的純潔度有著水晶般的光澤。他的音樂感妙極了,有著大衛·奧伊斯特拉赫的柔潤感和海菲茨的精致性。如泣如訴的歌唱性和火山爆發般的激情使每一位聽眾都感覺到了小提琴這件樂器的特殊魅力。

匈牙利布達佩斯節日管弦樂團水平高,演奏狀態亦十分良好。對于這個只有三十多年建團史的樂團來說(相對以上兩個樂團年輕許多),能夠擁有如此成熟完美的演奏質量,實在讓人驚訝。當晚他們演奏的重頭戲是“貝七”,在費舍爾的指揮棒下,我聽到了一個嚴謹加激情的“貝七”,音樂的邏輯性與色彩的壯麗感相結合,體現出真正的德奧音樂精髓。

說實在的,現今的指揮家大多以音樂“效果”取勝,很少有在揭示音樂內涵方面富有建樹的。伊凡·費舍爾則不同,他身上既有深刻的傳統痕跡,亦有著新時代的開拓感,是現今難得的全能指揮家。當晚的音樂會上,費舍爾指揮的“貝七”別具一格,其藝術效果不亞于任何一位德奧大師,哪怕是卡拉揚、克倫佩勒等偉大的前輩。