從電影《中國合伙人》看大學生就業觀教育

□文/張 挺,遼寧醫學院高職學院講師

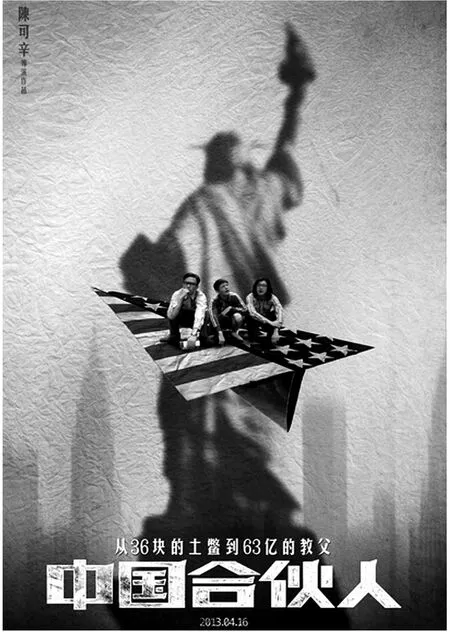

電影《中國合伙人》海報

電影《中國合伙人》于2013年5月公映后引發觀眾多個角度的熱議。“這是中國第一部真正意義上的商業傳記電影。”[1]編劇和導演把劇中人物創業奮斗過程和命運濃縮成一個個典型片段展現在觀眾面前。《中國合伙人》最成功之處在于故事中蘊含的哲理與思想。成冬青、孟曉駿、王陽三名來自不同環境、具有不同性格、擁有不同家庭背景的劇中人物在燕京大學相遇、相識,他們擁有相同的夢想和就業觀念就是去美國。而畢業后,他們卻在職業和人生道路上屢屢受挫。成冬青反復簽證被拒,被學校開除后開培訓班糊口;王陽為了美國女友放棄簽證卻最終被女友拋棄;孟曉駿是唯一拿到簽證獲得留美機會的,而在美國等待他夢想的卻是在實驗室喂小白鼠遭辭退,后到餐廳做名不能拿小費的雜工。但三人最終在中國攜手創造了商業奇跡。

有關青年人創業和追逐夢想的電影很多,如《奔騰年代》、《畢業生》、《當幸福來敲門》等。但《中國合伙人》不同之處,在于它在波瀾起伏的劇情中積蓄感人奮進的力量,用賦有哲理的語言以及充滿濃郁生活氣息的背景音樂使情感得到升華,在電影結束后還能留有令人不斷回味其中哲理的魅力。通過對《中國合伙人》的分析,可以借鑒其中蘊含的大學生就業觀教育新方法。

一、引導大學生認清形勢,加強就業認識

引導學生認清形勢,加強就業認識是大學生就業觀教育的重點。隨著高等教育的快速發展,大學教育從“精英化”向“大眾化”轉變必然導致大學生就業形勢的轉變。調查表明,目前大多數大學畢業生對社會就業形勢認識不清,對自身就業比較盲目。表現在擇業時不考慮個人興趣、才能因素,而只關注待遇高低、工作環境的好壞。還有相當部分學生對個人沒有清晰的職業規劃,不了解國家就業政策,甚至對用人單位的具體要求也都不了解。《中國合伙人》中,以孟曉俊為代表的一批大學生的就業夢想就是去美國。改革開放之初,我國由計劃經濟向市場經濟轉型,受西方經濟誘惑和文化傳入的影響,很多青年理想中的美國就是自由、平等與希望的象征。但電影中人物的就業經歷證明,成功前往美國的孟曉俊并沒有夢想成真,而在中國努力打拼的成東青卻白手起家成為新夢想公司的總裁,成東青是當時無數中國奮斗青年的縮影。

電影中人物的就業夢想與經歷清晰折射出引導大學生認清就業形勢,加強就業認識的重要性。如果缺乏對大學生的積極引導,學生的就業觀就會受到各種外來文化和思潮影響,像影片中所體現出的沒有目標的美國夢,可以說他們的夢想是一種向往,并沒有明確的想做某件事情。目前隨著我國大學畢業生人數逐年增多,大中城市就業崗位相對飽和,現實要求大學生必須調整就業期望,做好到基層工作的準備,這是社會現實的需要。同時,隨著我國社會主義現代化事業的發展,基層迫切需求大量高素質人才,在那里,大學生有更廣闊的發展空間和平臺,影片中成冬青的成功就是最好證明,同時也是社會發展的需要。到基層中去,到群眾中去也是大學生自身成才的需要,只有把理論與實踐相結合,在實踐中吸取營養,才能為最后的成功積累寶貴財富。因此高校學生工作者要通過各種方式和途徑向大學生解讀就業形勢和政策,幫助學生樹立先就業后擇業觀念,大學畢業只是職業生涯的開始,在從業中豐富經驗,再找時機選擇理想職業。這種分步到位的理念既為大學生未來發展打下堅實基礎,又能滿足國家社會需要,為中國夢實現貢獻出自己的力量。

二、幫助大學生放寬眼界,樹立新的就業觀念

學生工作者要幫助和引導大學生放寬眼界,拓寬就業視野,積極參與創業,實現從打工向創業的轉變。電影中的成冬青畢業后留在燕京大學任教,這雖不是成冬青的就業夢想,但是他也想踏踏實實的干下去,在此基礎上去追求自己的美國夢,從來沒想過自己有一天會獲得創業的成功。這也是當今大多數大學生普遍經歷的就業過程,即剛畢業時,都懷著自己幻想中的就業夢想,但是這個夢想一般都是不具體的,而且是大多數人都夢寐以求的。他們沒仔細考察過這個夢想是否適合自己、是否力所能及、甚至是否真實。他們在追求夢想的過程中慢慢發現,把知識、能力、個人需求與社會需要結合起來才能真正獲得事業上的成功。電影中孟曉駿利用留學美國的經驗總結出簽證技巧;成冬青從自己曲折的失敗經歷中提煉出自我嘲諷式的教學法。可以說他們的成功都是在實踐中增長才干、發掘自我、認識社會。但是這個過程是艱難的,會耗費很多的時間、經歷、承受各種心理壓力,甚至會在追求與尋找中走向迷途。因此有效指導大學生放寬眼界,樹立新的就業觀念,可以幫助大學生少走彎路,盡快開啟成功之門。

大學生創業是緩解畢業生就業壓力的有效途徑。大學生創業不僅能解決個人的就業問題,還能為社會開拓新的就業崗位。高校要實施大學生創業教育,首先要開設創業相關課程,引導學生在理論上掌握創業相關知識。其次要以創業大賽為抓手,增強學生的創業觀念和創業意識。第三要設立創業基金,減少學生在創業方面的困難。第四要建立創業實習基地,讓學生在實踐中為未來的創業之路做好準備。

三、樹立終身學習的理念,提高就業能力

終身學習是知識經濟時代必然的生活方式。大學生從校園步入社會能否盡快實現角色轉換、能否較快適應社會環境、能否抓住就業機遇都與學習密不可分。

電影處處貫穿著終身學習的理念。三名主人公在大學學習開始講起,畢業后成冬青整天學習英語,為自己追求的美國夢而努力;孟曉駿在社會工作中無形的學習到股份制改革、公司上市等新理念;新夢想的學員每一個都在不斷的學習英語、學習辦理簽證的技巧等。影片通過三人的奮斗經歷揭示學習和變強的道理。電影中“中國夢”的實現過程實際上是去向那個打你的人學習,直到你變得比他更強的過程。可以說終身學習是每個社會成員為適應社會發展和實現個體發展的需要而貫穿一生的、持續的學習過程。

目前大學生提高就業能力要從專業素質和非專業素質兩方面入手。專業素質指專業知識技能,基本是從大學學習獲得,但如何將所學專業知識與實際操作更好結合,還需學生在實踐中不斷學習和探索,需要用創新思維開拓專業中更廣闊的空間。如果不學習,就會固步自封、停滯不前。“而非專業素質則包括世界觀、人生觀、情緒情感、意志品質、工作能力等。與專業素質相比,非專業素質更具基礎性、根本性特征。”[2]非專業素質培養不是一蹴而就的,需在學習中慢慢積累、不斷提高。當今大學畢業生只有在學習中改善知識結構、更新思維方式、增強與社會發展步伐相適應的復合能力,才能提高就業能力,為自己尋求到合適的工作崗位創造條件。

電影《中國合伙人》是部關于事業與成功、學習與追夢的影片。通過電影可以發現其中蘊含著加強就業認識、樹立新的就業觀念、提高就業能力三種大學生就業教育新思路,這三種方法有利于改善和創新當前大學生就業教育的工作方式。

[1]馮華.平凡傳奇 青春飛揚[J].中國電影評論,2013(15):50-52.

[2]溫曉娣.轉變就業觀念 提高就業能力[J].學術研究,2012(18):26-27.