中國龍頭企業的坎(上)

金煥民

企業分為三六九等。與之相適應,企業在經營管理上,也具有根本性的不同。但三十多年來中國的理論界在試圖讓各類企業秉持大致相同的經營思想和經營方法,這使得中國的經營者要么拔苗助長,要么用追隨者的方法充當行業龍頭企業。

三類企業

并非所有的企業都能做大,也并非所有的企業都能夠當作事業來做。從一個企業的發展歷程來看,可以分為三個階段:求生存、擁有一定的市場地位、行業龍頭。而對企業群體進行分類,大致也可以分為三類:求生存的企業、擁有一定市場地位的企業和行業龍頭企業。

第一類:求生存的企業。這一類企業,要么是因為志向,要么是因為個性,或者迫于就業壓力,去創辦企業;或由于個人能力、志向,因為掌握某種獨有的要素,去創辦企業,爭取有所作為。

這類企業無論規模大小、素質高低、遠景是否宏大,都具有共同的屬性,即必須首先解決生存問題,而后解決贏利問題。能否生存,能否賺到錢,是這類企業經營的關鍵。而拔苗助長、好高騖遠,是這類企業的天敵。

在過去市場短缺、行業格局遠未形成的背景下,這類企業甚至能夠一夜成名,但在中國今天的市場環境下或者常態的市場環境下,這類企業能否獲得生存能力,就是一個很大的問題。這類企業創業之初,必須臥薪嘗膽,必須清楚地知道什么是一分辛勞一分甜、一分智慧一分所得。

這類企業也可以稱之為“非典型企業”。就像春天栽下的樹,要么成活,要么很快死掉。即使是成活了,能否成材,那也是后話。

第二類:擁有一定市場地位的企業。相對穩固地解決了生存和贏利能力之后的第一類企業,會獲得或快或慢的發展。其中發展較快的企業,不僅會擁有穩定的營業額,而且會擁有一定的市場地位。其發展的必然邏輯是成為中等規模企業。

至此,企業經營的關鍵是能否獲得“規模經濟”——一部分企業因經營得法,即規模的擴大源于正確的決策和管理,那么隨著規模的擴大,市場地位得到進一步提升,經濟效益持續提高;另一部分則由于企業經營管理水平不匹配,隨著規模的擴大,無論是生存能力還是贏利能力反倒會受到更大的考驗。

無論屬于哪種情況,這類企業都已經屬于“典型企業”,應該按照經典的經營理論去經營、去管理。而最重要的則是,必須開始尋找自己在行業中的位置。

而從市場角度,則是必須對自己進行明確的市場定位。一個往往容易忽視的問題是,第一類企業并不需要進行市場定位,因為它們面對的都是關注品質和價格的大眾顧客,即把性價比放在優先位置上考慮。而對市場進行“粗分”并非嚴格意義上的市場定位。當企業達到中等規模之后,就必須進行市場定位,以明確自己的目標顧客,并根據目標顧客的個性化需求進行具有針對性的營銷。如果仍然一味地在性價比上打轉,企業的營銷就會失去方向。

第三類:具有行業龍頭地位的企業。第二類企業中的佼佼者,如果能夠建立超越同類企業的競爭優勢,并且如果這種競爭優勢達到能夠挑戰現有行業龍頭企業的程度,那么它們就具備了成為行業龍頭企業的可能。

行業龍頭企業是行業內的翹楚。人們往往聚焦于其競爭地位和優勢,忽略其必須承擔的行業責任和市場責任。這類企業之所以會變得平庸,甚至退出競爭,問題恰恰在于無力承擔行業責任和市場責任。

行業龍頭企業既是強有力的競爭者,也是行業、市場的塑造者。當它們無力或者無心擔任行業與市場領導責任、守護責任時,它們就沒有可能在這個位置上基業長青。

在此,我想下的第一個基本結論是:中國目前的行業龍頭企業,建立了相對于行業內其他企業的競爭優勢,但它們無力在這個位置上承擔起塑造行業、塑造市場的能力。可能因為它們的存在,行業失去了發展前途,市場失去了進步的動力。換言之,它們雖然成了行業龍頭企業,卻沒有代表最先進的生產力。

三類企業的經營戰略和策略

第一類企業:念好自己的生意經。即使是志向遠大,對第一類企業來說,也不可能有什么預設的戰略。而從中脫穎而出的企業如果念叨曾經預設的戰略,則大多屬于吹牛。

這類企業的戰略主要是那些悟性較好的創業者,在經營和競爭洗禮中逐步形成的。其戰略的形成過程,是創業者和企業自身資源、市場機會、競爭格局不斷互動的過程。如果市場機會、競爭格局、企業自身資源不支持,創業者內心的戰略,就是一個加快企業死亡的心魔。長期以來,中國企業一紅就死,主要原因之一,就是這個心魔在作祟。

那么,第一類企業的創辦者,最準確的定義,就是一個生意人。這些人必須先成為一個典型的生意人、成功的生意人,否則就不會形成正常的營業,就無法生存,就無錢可賺。我們曾經提出的“不做品牌做銷量”,就是針對此類企業而言的。

第一類企業的創辦者,必須解決好自己的心魔。這個心魔就是不關心企業的生存和贏利能力,一心只想著成名成家。

第二類企業:在區域市場建立強勢市場地位。企業能否從創辦時的“非典型企業”上升為“典型企業”,關鍵是經營思想能否從銷量上掙錢,上升到從市場地位上掙錢。

2003年,一個企業老板希望我放棄咨詢,到他的企業任職。這個企業效益很好,但老板發現每過兩三年,企業的市場都會發生板塊性轉移。也就是說,企業能夠開發出市場,也能從市場上掙錢,但就是無法建立穩固的市場地位。有銷量,也有市場,就是沒有市場地位。這種情況已經持續了六七年之久。老板意識到,隨著行業和市場整合的到來,這種情形如果無法改變,企業的生存將會面臨挑戰。我到該企業任職一年,與企業老板一起解決了這個問題。它生存至今,而那些與它情況大致相當的企業,由于沒有解決好這個問題,大都關門了。

一個成為中等規模的“生意人型企業”,一定經歷了市場細分,一定擁有目標顧客。但如果細分市場、目標顧客不能與具體的區域市場結合起來,而是去打游擊戰和運動戰,不去打陣地戰,那么企業就不會擁有支持企業生存和發展的戰略性區域市場。而這,恰恰是第一類企業和第二類企業的分水嶺。

市場機會呈現的是“定期開放”,即每一個具有戰略空間的市場機會,只有在產生期和成長期呈現開放狀態。只有那些在開放狀態下成功占據市場的企業,才有可能成為最后的贏家。其他企業無非是在這個過程中,做些或小或大的生意而已。當市場機會的開放期結束,即進入市場的成熟期后,市場最終“名花有主”,其他企業則作為“匆匆過客”被掃地出門。

因此,這時的企業就必須有預設的戰略。戰略要點一:如何把自己已有的市場打造成戰略性區域市場;戰略要點二:如何在更多的新市場建立戰略性區域市場。

之所以需要戰略,是因為這個過程是個挑戰性過程。企業必須在自己劃定的市場區域內,上升為市場的主宰者或者主宰者之一。

而我們提出的用銷量破解品牌,針對的就是此類企業:在沒有品牌力的前提下,企業如何有效地搶占市場。

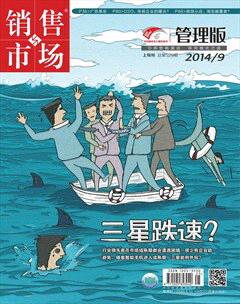

第三類企業:把龍頭地位和領先優勢轉化為持續力。戰略性營銷的本質是發現并抓住決定市場走向的戰略性市場機會。摩托羅拉發現并抓住了中國那個時期的市場機會,它成為中國手機市場上第一個大贏家;隨后,諾基亞發現并抓住了新的市場機會,成為第二個大贏家;再隨后,蘋果成為第三個大贏家。與蘋果分享這個戰略機會的,是韓國三星。

很顯然,摩托羅拉、諾基亞沒有把龍頭地位和領先優勢轉化為持續的能力。而本土的行業龍頭企業顯然也沒有做到。

我想下的第二個基本結論是:中國現有的行業龍頭企業主要是市場競爭的贏家,它們雖然獲得了較高的市場地位,但卻沒有獲得與地位相當的能力。雖然它們沒有像以往的行業龍頭企業那樣一紅就死,但卻一紅就平庸。目前中國經濟相對低迷,主要原因就是行業龍頭企業能力平庸。(作者來自鄭州輕工業學院經管學院)

(編輯:王 玉 spellingqiu@163.com)