全球時空系統問題剖析與調整建議

郭立言, 王 勤, 黎 波, 馮貴群, 周介銘

(1.成都市教育科學研究院,四川成都610031; 2.成都市青羊區教育科學研究院,四川成都610031;3.成都市青羊區成飛中學,四川成都610031; 4.四川師范大學地理與資源科學學院,四川成都610066)

人類的一切活動都是在運動中的地球時空系統內進行的.全球時空系統的建立經歷了漫長的歷史過程.根據地球公轉周期和季節變化規律制定的儒略歷和格里歷(公歷),建立了有序的年月日時的時間系統,到1884年國際經度會議建立世界標準時區劃分系統,確定了日界線,以及作出了東西半球的劃分后,全球的時間系統和同南北半球對應的東西半球大尺度一級劃分的空間系統得以最終確立.這是人類文明進步的重要成果.否則整個世界將停留在無序和混亂的狀態之中,那將是不可想象的.

大洋洲的薩摩亞為了加強同亞太市場的聯系,從2011年12月29日起,從西十二區調整到東十二區[1],從世界最后見到日出的國家,變成世界第一個看見日出的國家[1].這一調整,使根據1884年國際經度會議上的決定,劃在薩摩亞西側的那一段日界線就失效了,需要重新劃定.據此,聯想到國際經度會議上關于東西半球和時區劃分,以及公歷中公元前27年羅馬皇帝大小月和2月平年只有28 d設置的決定等4項涉及合理構建全球時空系統的重大問題,需要對其必要性和合理性進行剖析和審視.有針對性的提出調整、改革、完善的新方案,以便利人們的生產和生活,更好適應國際經濟全球化和全球信息化進程加速發展的需要.現提出以下建議供大家研討,并呈送國際地理學會、國際天文學聯合會、聯合國教科文組織審查、研究、決定.

1 全球時空系統問題剖析

1.1 20°W和160°E經線劃分東西半球不具有合理性地球上是以最大的緯線圈赤道(0°緯線)來劃分南、北緯度和南、北半球的.赤道以北為北半球,赤道以南為南半球,南、北緯各90°.

東西半球是以2條對應的經線組成的經線圈來劃分的.1884年國際經度會議上決定,以通過英國倫敦格林尼治天文臺(原址)埃里中星儀的那條經線為0°經線(又稱本初子午線).以東為東經度,以西為西經度,東西經各180°[2].0°經線同180°經線組成的經線圈,將地球恰好分為東、西2個半球.

采用0°和180°經線劃分東西半球應是順理成章、簡單明了.由于0°經線穿過了歐洲英國、法國、西班牙和非洲西部一些國家,為了使歐洲和非洲及相關國家不受分割,分屬于東西2個不同的半球[2],“保持國家和地區的完整[3]”,于是確定以20°W和160°E這2條經線組成的經線圈來劃分東西半球.

我們認為這樣的劃分,理由不充分,存在以下缺點:

1)現行方案同南、北半球劃分標準不一致.北半球不含南緯度,南半球不含北緯度.而東半球卻含有西經度,西半球含有東經度,造成了錯位,使東、西半球的內含和外延不一致,出現了邏輯上的錯亂.東、西半球和南、北半球都是全球性大尺度的一級劃分,其劃分標準應該一致.

2)現行方案側重考慮了西歐和西非的國家,卻無法顧及亞洲和大洋洲的國家,將位于東經度的新西蘭劃入西半球,使同屬大洋洲,面積分別居洲內第一和第二、相距又不遠的澳大利亞和新西蘭分屬于東、西2個不同的半球,顯然不盡合理,顧此失彼.因此應該都不側重,順其自然為好.因為根據世界海陸分布形勢,找不出合適的不經過有人居住陸地的經線圈來劃分東西半球,被半球分界線分割是無法避免的.

3)“免受分割論”沒有任何合理性和必要性的依據,是一個假命題.大洲、國家或地區地跨東、西半球或南、北半球是一種自然、正常的現象,不會因此帶來任何的不便.正如沒有必要將亞洲和大洋洲的國家全部納入到一個半球內一樣,非要將歐洲和非洲的國家強行納入到一個半球內不可.用0°經線劃分東、西半球,使歐洲和非洲及相關國家地跨東、西半球,同現在分屬東、西半球的亞洲和大洋洲及相關國家一樣,都是正常的,在各個方面都不會帶來任何的不便,也不破壞和影響相關國家和地區作為地理實體的完整性.因此,那種認為用0°經線劃分東、西半球就分割了歐洲和非洲相關國家的說法是不成立的,缺乏立論的根據.

更具有諷刺意味的是,可能很多人都認為劃分東、西半球的經線西移20°到大西洋中后,歐、非兩洲及洲內的國家和地區全部劃入了東半球.其實不然,又出現了新的問題,因為20°W經線穿過了歐洲冰島的西部[4],使冰島這個原來未被分割的國家受到了分割,成為了跨東、西半球的國家.歐洲也仍然是跨東、西半球的大洲.對于同屬一個洲的冰島和英、法、西等國顯然采用了雙重標準.

4)現行方案很難獲得廣泛的認同.許多人的潛意識中都認為0°和180°經線劃分東西半球才是天然合理的.有意無意都將0°經線作為了東、西半球劃分的界線.雙腳踏在格林尼治天文臺(原址)地上銅制0°經線兩側,就腳踏了東、西半球(其實只跨了東、西經度)的說法屢見不鮮,就是一個典型例子.

“塔弗烏尼島是斐濟風景最優美的一個島,把地球劃分為東西2個半球的180°子午線正好在塔弗烏尼島上穿過”[5],則是將180°經線作為劃分東西半球的例子.

5)現行方案將簡單的問題復雜化了,成了地理教學上的難點,不利于中學地理教學,學生很難形成明晰的空間觀念,浪費了課堂上師生寶貴的時間和精力.

1.2 現行時區劃分繁雜、不規范、標準不統一1884年在美國華盛頓召開的國際經度會議是一次具有重大歷史意義的會議.確定了以通過英國倫敦格林尼治天文臺(原址)埃里中星儀的那條經線為0°經線,建立了全球經緯度地理坐標系統.并按統一的標準對全球時區進行了劃分,建立了全球分區計時的標準時計量系統,確定了每個時區跨經度15°,全球劃分為24個時區,每個時區以該區中央經線的地方時為區時(標準時),同一時區內日期、時刻相同,相鄰時區鐘點相差1 h的時區劃分原則[6].為避免日期混亂,以180°經線作為國際日期變更線,以格林尼治時間作為世界時.

時區劃分的具體方案是,首先以0°經線作為起始經線,由此向東、向西各跨東、西經7.5°劃為中時區.由中時區向東、向西每跨經度15°,各劃出東一區至東十一區和西一區至西十一區.東十一區至180°經線和西十一區至180°經線之間各只剩下7.5°了,于是分別劃為東、西十二區2個半時區.然后以180°經線為中央經線再將東、西十二區2個半時區合并為東西十二整時區[2-6].由于地理教科書和有關介紹世界時區劃分的書刊敘述過于簡括,人們很難理解這種較為復雜的劃分,成為了地理教學和普及時區劃分的難點.此外還存在多處設計不規范、自相矛盾、時區編號不是自然有序等不足的地方.

現行方案由于設置了中時區,就衍生出了以下問題:

1)出現了沒有按跨經度15°劃分的半時區,破壞了時區劃分的完整性.全球東西經度合計為360°,為按每跨經度15°將全球完整地劃分為24個時區提供了自然基礎.現行方案設置的中時區,由于分別跨了東、西經各7.5°,于是出現了只跨經度7.5°的東、西十二2個半時區,每跨經度15°劃分為1個時區的原則在東、西十二區卻不適用了.全球時區數目也突破了24個,計有中時區、東西1至11區23個整時區、2個半時區和同半時區重疊的東西十二區共26個時區.

2)現行方案出現了時區劃分的重疊現象.時區劃分應該是確定的、唯一的,不能既是此,又是彼.人們對東、西十二區和東西十二區2個重疊時區的含義也弄不清楚.往往不知道前者是指2個半時區,后者是指合并后的整時區.

3)確定時區標準時的經線不統一.以各時區中央經線的地方時為該區的標準時(區時)的規定在東、西十二區也不適用.東十二區卻是以東部邊界經線即180°經線的地方時來確定的;西十二區是以西部邊界經線即180°經線的地方時來確定的.東西十二區無統一的標準時,180°經線雖然是該區的中央經線,卻失去了確定該區標準時的作用.

現行方案將日界線設在時區的中央,使該時區內東、西兩側日期不同,雖然鐘點數相同,但時刻不同.于是衍生出了以下自相矛盾的現象:

1)相鄰時區鐘點相差1 h的規定在相鄰的東、西十二區卻不適用,它們的鐘點數卻是相同的.

2)每個時區都有統一的區時,并以該區中央經線的地方時來確定.由于日界線設在了東西十二整時區的中央,使區內兩側日期相差1 d,時刻不同,不可能利用中央經線來確定該區的區時.使該時區成了沒有統一標準時的時區,并違背了同一時區內日期、鐘點時刻相同的原則.在東西十二區內雖然鐘點數相同,但時刻不同,如同是上午九點,東半部為昨天九點,西半部為今天九點.幸好日界線穿過的地方多為海洋,若是穿過人口稠密、國家眾多的大片陸地,這種處理方式肯定是行不通的.

地球上晝夜更替、時刻早遲及變化是由地球自轉所產生的有規律時空結合的自然現象,時區編號應同其相契合.現行方案東、西時區順序相反的編號同地球自轉運動規律不合拍,并衍生出了以下3個問題:

1)全球進入新一天的時區不是起始時區(中時區),也不是按區號有序更替,而是前后顛倒.東時區區號由大到小,東十二半時區是最早進入新一天的時區;西時區則是由小到大,西十二半時區是最晚進入新一天的時區.

2)全球時刻早遲沒有簡明統一的規定.東時區是區號愈大,時刻愈早;西時區則是區號愈大,時刻愈晚;中間還要插入一個比東時區晚,比西時區早的中時區.

3)加大了區時換算的難度.現行方案設置中時區(大多未標明又是零時區)及兩側的東西時區區號順序相反的排列和全球無簡明統一時刻早遲的規定,給區時換算增添了障礙和難度.必須將中時區改為0時區,才能進行算式換算.同在東或西時區內(包括中時區)的兩地,區時差(時區間相差的鐘點數)等于區號大減小的差值;跨東西時區(中時區在計算時應排除在外)的兩地,區時差等于區號相加的和值.這些內容很難編入教科書內,人們也難以在短時間內厘清、弄懂和掌握區時換算法則,不利于相關知識的普及,不適應現代信息化社會的需要.

海船或飛機越過日界線時,只變更日期,鐘點不變.這是現行方案的“優點”,但這只是一種“巧合”,是不規范的,是以違背相鄰時區鐘點相差1 h,東西十二整時區內無統一區時的“代價”換來的.

1.3 國際日期變更線避開陸地的決定缺乏靈活性為了避免日期的混亂,將180°經線作為國際日期變更線(又稱日界線、換日線).海船或飛機越過日界線時,需要變更日期.自西向東越過日界線時,要減少1 d;自東向西越過日界線時,要增加1 d.

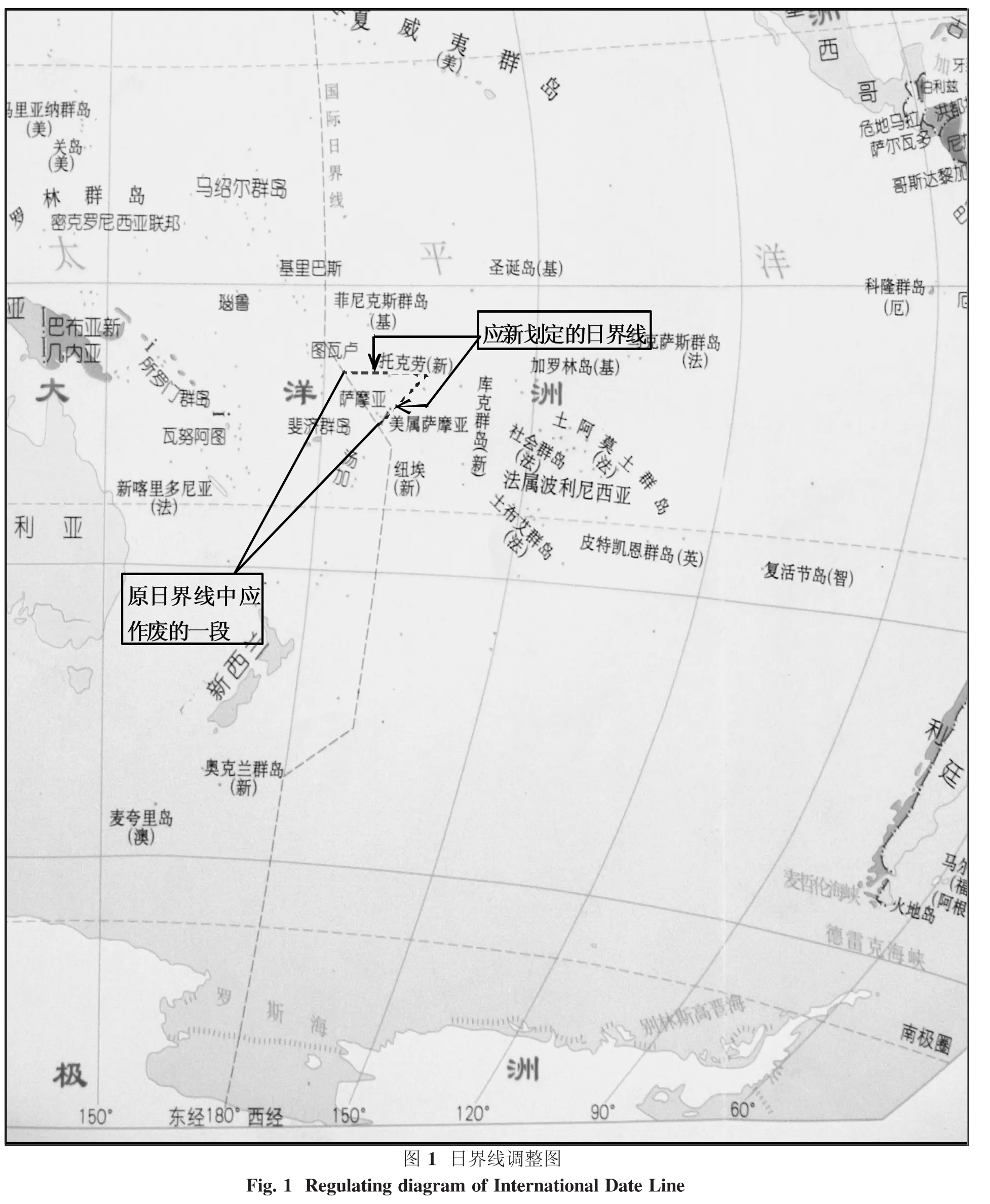

為了照顧180°經線穿過的一些國家和地區日期的統一,1884年國際經度會議上特做出了日界線避免通過陸地的決定.因此,日界線不完全同180°經線重合,而是有3處曲折,如圖1所示.

這種當時看來似乎是正確和必要的決定,隨著日界線附近國家出現了法定時區和日期調整的情況后,不但失去了這種必要性,而且使日界線變得不穩定,存在以下問題:

1)現行方案日界線同180°經線不完全重合,在白令海峽、阿留申群島、南太平洋上有3處繞開陸地的曲折,較為復雜.

2)陸地上日界線兩側出現2種日期的不便,完全可以主動、靈活法定的將兩側不同日期調整為同一日期的辦法加以解決.如俄羅斯東端180°經線以東部分,為了同西部日期一致,可作出提前1 d的調整(實際上,前蘇聯已將180°經線以東位于西十二區和西十一區的國土調整并入到東十二區[8-9],不僅調整了日期,也調整了時刻);阿留申群島180°經線以西的部分,為了同東部地區日期保持一致,可作出延后1 d的調整(美國已將其同夏威夷群島一起并入了西十區[9]).薩摩亞和斐濟的塔弗烏尼島可作為特例處理(從略).

3)遺憾的是現行方案日界線避開陸地有3處曲折的決定,雖然清晰地標示在世界地圖上,但沒有得到廣泛的認同,存在漠視或偷換概念的現象.往往把避開陸地已不是日界線的那一段180°經線仍當作日界線.

180°經線(日界線)正好從斐濟群島的塔弗烏尼島上瓦尼亞商人的商店中間穿過,為避開當地傳教士不許禮拜天營業的禁令,星期六他在前門營業,禮拜天他在后門營業.照他的說法,前門是禮拜天,后門卻是星期一了.喜歡在島上多過一個“五一節”的旅客都喜歡越過日界線向東行的“趣文”[10],就是將已不是日界線的那一段180°經線仍當作日界線的典型例子.

在許多知識百科和地理教科書上,在解釋“日界線”時,都很少強調為避開陸地有幾處曲折的說法,而是模糊地表述為“原則上以180°經線作為地球上今天和昨天的分界線[11]”.

4)現行方案無法保持日界線的穩定,受到因附近國家或地區時區、日期法定調整的影響而發生變動.如南太平洋位于西十二區的薩摩亞,將時區調整到東十二區,從世界上最晚進入新一天的國家變成了世界上最早見到陽光的國家后,其西側日界線折線就失效了,需要重新劃定在它的東側.以后,如再出現這種情況,又得進行調整(見圖1).

1.4 現行公歷大小月無序設置,使用極為不便現行公歷又稱格里歷,是由儒略歷和奧古斯都歷演變而來.

儒略歷是在公元前46年羅馬共和國獨裁官儒略·凱撒在希臘天文學家索西琴尼的幫助下制定的.

地球繞太陽公轉一周為365日5時48分40秒[12],稱為回歸年.儒略歷將365日定為平年,將一年12個月中儒略出生的7月在內的6個單月定為大月,為31 d;6個雙月定為小月,為30 d,合計366 d.比平年多出的1 d,在認為不吉利的行刑月2月中減去,2月平年為29 d.

平年比回歸年少了5時48分40秒,4年后就將近少了1 d,于是作出了4年內在2月中增加1 d的置閏規定.置閏的年份為閏年,為366 d.2月在閏年中增加了1 d,恢復成為30 d.采用公元紀年后,規定能被4整除的年份為閏年.

公元前27年,羅馬皇帝奧古斯都仿照儒略,將自己出生的8月改為大月,為了避免7、8、9這3個月連續為大月,決定將原為小月的10月、12月改為大月,將原為大月的9月、11月改為小月.8月改大月后增加的1 d,就再從2月中減去,2月平年就只有28 d了.

儒略歷4年一閏增加的是1 d.而實際上只有23時14分40秒,不足1 d,多閏了45分20秒,400年后就多閏了3 d.以致造成了在公元325年定的春分日為3月21日,到16世紀末卻提前到了3月11日.長此下去就會出現節氣和季節對應日期和月份的錯位,甚至倒置的現象,不符合地球公轉的周期和季節變化的規律.羅馬教皇格里哥利十三世聽取了醫生格里的意見,在儒略歷4年一閏的規定中,增加了公元世紀年(逢百的年份)必須同時被4和400整除,才能定為閏年的限制性規定,將儒略歷400年設100個閏日減少為97個閏日,多出3個閏日的誤差就被消除了.并于1582年(明萬歷十年)3月11日下詔,將該年10月5日改為10月15日,使該年10月5日至14日成為歷史的空白[12].

從歷法的歷史沿革中可以看出儒略歷是一部很好的便于人們使用的但又欠完備的歷法,格里歷彌補了其不足,使儒略歷得到了完善.而奧古斯都歷將8月改大月后,打亂了儒略歷大月(單月)小月(雙月)有序交叉的設置;造成了7、8兩月和12月同次年1月連續兩月為大月;天數多的大月(7個)反而多于天數少的小月(5個);2月平年減少到只有28 d,比小月少了2 d,比大月少了3 d等4種不合理的現象.長期以來給人們的生活和生產帶來了極大的不便.很多人都有這樣的經歷,每逢月末,身邊的人往往都會問及這個月是大月還是小月,有無31 d.對平年2月只有28 d,更是感到莫明其妙.這種無可奈何的不合理現象,不應讓其繼續存在下去了.

2 全球時空系統調整建議

2.1 采用0°和180°經線劃分東西半球建議改用0°經線和180°經線來劃分東、西半球,其優點如下:

1)同南、北半球劃分標準一致.東半球不再含西經度,西半球不再含東經度,內含和外延一致,消除了錯位和邏輯上的錯亂.

2)對歐洲、非洲和亞洲、大洋洲都不側重.避免了顧此失彼,厚此薄彼,使新西蘭回歸到了東半球,冰島不再跨東西半球.

3)新方案使東、西半球的劃分回歸到自然、正常的狀態,消除了采用雙重標準和人為的沒有立論根據的缺陷.

4)將0°經線和180°經線這2條特殊經線劃分東、西半球,能得到廣泛的認同,不再產生歧義和理解上的偏差.雙腳踏在格林尼治天文臺(原址)地上銅制0°經線兩側,就名副其實的腳踏了東西2個半球.

5)新方案簡單明了,利于中學地理教學和教材編寫,學生容易理解,形成明晰的空間觀念,化解了教學上的難點.

綜上所述可以看出,改用0°和180°經線劃分東、西半球,可以恢復常態,簡單、明了,同南北半球劃分標準一致,消除了邏輯上的錯亂和人為立論不足的缺陷,更加規范,有利于地理教學、教材編寫和地圖繪制,也能得到人們廣泛的認同,易于理解接受.

2.2 采用1~24簡明有序,科學規范的時區劃分方案針對現行時區劃分方案設計上的不足,特提出一個取消中時區、東西時區和日界線不再設在時區中央的新方案如下:以國際日期變更線(180°經線)為起始經線,向西沿順時針方向,每跨經度15°,按1~24的順序將全球統一劃分為完整的24個時區;每個時區以該區的東部邊界經線的地方時為該區的區時(標準時);每個時區內日期、時刻相同;相鄰時區鐘點相差1 h;由東向西越過日界線日期增加1 d,鐘點減少1 h;由西向東越過日界線日期減少1 d,鐘點增加1 h(見圖2),其優點如下:

1)將180°經線定為國際日期變更線、劃分時區的起始經線和起始時區東部邊界經線,不僅保證了全球各地現行時刻的穩定,同時消除了現行方案中起始經線和日界線位于時區中央衍生出的相鄰時區鐘點相同,同一時區日期、時刻不同的矛盾現象.

2)1~24時區自然有序統一編號的時區劃分,是新方案最大亮點和突出的優點.

取消了中時區,消除了半時區和時區重疊現象,整齊劃一地將全球劃分為24個正規完整時區,其中1~12區在東經度范圍內,13~24區在西經度范圍內.不僅保證了時區劃分的完整性,而且化繁為簡,化難為易,簡明單一,人們易于理解、掌握.

使全球各時區按時區編號的自然順序依次有序地進入新的一天,同地球自轉運動出現的時刻早遲及變化完全合拍,實現了起始時區一區是最早進入新一天的時區,序號后一個時區比前一時區晚一小時依次進入新的一天,最末的二十四區為最晚進入新一天的時區.全球時刻早遲有了統一簡明的規定,為“區號愈小,時刻愈早”.

區時換算和求某地時刻的計算更加簡捷.新方案1~24時區有序排列和區號愈小時刻愈早的統一規定,就充分地考慮了降低區時換算難度,使區號差值同區時差值相等.求區時差時就可以統一利用區號大減小的差值×1 h的算式進行計算.如新方案中,北京(5區)同倫敦(13區)的區時差為8 h(13-5=8,1 h×8=8 h).北京區號小于倫敦區號,時刻比倫敦早了8 h,當倫敦為早上4點時,北京已是中午12點了(4點+8點=12點).

這種“區號差=區時差”易懂好用,利用心算很快就可以求出區時差和某地時刻的設計是現行方案所不及的.適應了信息化社會人們要求便捷地掌握區時換算法則的需要.

3)各時區均采用該時區東部邊界經線的地方時為區時,這也是一種十分巧妙的設計.保證了當格林尼治世界時為整點數時,各時區區時同為整點數,避免了采用中央經線出現非整點數的不便.

使全球各時區確定標準時的經線完全統一,消除了現行方案中采用中央經線、東部邊界經線、西部邊界經線和180°中央經線不起作用等4種不統一、不規范的處理方式.

這種180°經線既是日界線,又是劃分時區的起始經線和用來確定區時的東部邊界經線(不再位于時區中央)“三合一”的獨特設計,使起始時區時刻同國際日期變更線通過地區的時刻完全相同.當國際日期變更線通過地區子夜零點進入新一天的時候,起始時區一區也同步進入新的一天.消除了現行方案起始時區(中時區)比國際日期變更線時間晚12 h的脫節現象.若采用中央經線確定區時,則又會使起始時區延后半小時才進入新的一天.同時也保證了同一時區內日期時刻相同,相鄰時區鐘點數相差1 h,既便是以日界線相隔的一區和二十四區也不例外(一區和二十四區鐘點相差1 h,時刻相差23 h).

0°經線和120°E經線仍分別為倫敦、北京所在的十三區和五區的東部邊界經線,仍用它來確定該區的區時,格林尼治和北京時間均保持不變.

新方案取消中時區、半時區和采用東部邊界經線確定區時后,一些國家和地區可能會出現新的區時比現行時刻提前或延后的情況.相關國家可以在新方案的框架內作出靈活的處理.可以采用新的區時,也可以以法定方式保留原來的時間.正像在現行方案框架內,一些國家根據自己國家的國情作出適當的調整一樣.

采用時區東部邊界經線確定區時,雖然增加了該時區東、西邊沿部分的地方時差(比起一些法定時間如北京時間相差的幅度就顯得微不足道了,不會造成不便),但同時也使該時區西半部分的時刻提前了1 h,有利于未采用夏令時的國家夏季利用太陽光照明,節約能源.已實行夏令時的國家,若新方案時刻提前了1 h,則可以取消夏令時.至于中高緯度地區的國家,在冬季夜長晝短時出現的早上上班上學摸黑的問題,可以調整作息時間,用推后1 h的辦法解決.這比采用夏令時還省事.

4)海船或飛機越過日界線時,要同時變更日期和鐘點.由西向東越過日界線時,日期要減少1 d,鐘點增加1 h;由東向西越過日界線時,日期要增加1 d,鐘點減少1 h.這顯得有些不方便和不習慣,但它符合相鄰時區鐘點相差1 h的統一規定,消除了相鄰時區鐘點相同的自相矛盾現象,符合地球自轉出現的時刻早遲及變化規律,是科學規范的.

從以上的分析中可以看出,保持時區劃分的完整性,有統一的確定區時的經線,每個時區內日期鐘點時刻相同,相鄰時區鐘點相差1 h,時區編號自然有序都是由地球自轉運動的客觀規律所決定的,也是時區劃分中應遵循的重要原則和應達到的基本要求.新方案完全遵循無一例外不走樣的貫徹了這些原則和要求,是一個簡明、單一,更加科學、規范的方案.但它還只是一個照顧現狀,改革成本低的不完備方案.

因為它沒有解決世界日、世界時同國際日期變更脫節的問題.世界日是對全世界通用[7],其計時的世界時(0°經線的地方時),子夜零點理應是全球新一天的開始,否則就不是世界日了.而現在卻是以日界線(180°經線)子夜零時為全球進入新一天的開始,而此時的世界時還是昨天中午的12點,這就弱化了0°經線和世界時的作用,使世界日、世界時失去了被采取和對世界通用及參照的意義.要解決這一問題就只有將0°經線作為國際日期變更線.這樣又會使西歐和西非相關國家具有2種日期,帶來了真正的不便.只有重新確定0°經線.根據世界海陸分布狀況,在大洋中幾乎找不出一條不穿過有人居住陸地的經線,只能選擇穿過有人居住陸地最少的經線,將其確定為0°經線,才能將其帶來的日期不便降低到最低限度.現有3條經線可供選擇:

一是在白令海峽、阿留申群島和太平洋島國的夾縫中找出一條經線.二是選擇穿過加那利耶羅島的17°39′46″W 的經線,這條經線曾是19世紀以前許多國家海船采用過的0°經線.這2條經線都涉及到經度不是整度數,存在經度調整轉換不便的問題.三是穿過冰島西部人口稀少的20°W經線,以它作為全球經度劃分的起始經線(0°經線)、確定世界時的經線、劃分東西半球的經線、時區劃分的起始經線、確定起始時區標準時的東部邊界經線和國際日期變更線“六合一”的特殊經線,再自東向西按順時針方向依次將全球劃分為1~24個時區.這樣的方案既解決了東西半球錯位的問題,又消除了現行方案中所有采用雙重標準不規范的缺陷,實現了世界時、國際日期變更、起始時區同步進入新的一天,現行日界線避開陸地的3處曲折也不存在了.這應是一個完全理順了各種關系,符合地球自轉運動規律和世界海陸分布狀況的方案.可惜生不逢時,若在1884年國際經度會議上,在西移經度20°劃分東西半球時,能再向前跨一步,順勢將20°W確定為0°經線,在“六合一”的基礎上進行時區劃分,那是最好不過的了.

現在世界正處于多事之秋,無法進行大手術式的調整.因為這涉及到要重新確定地球上經緯度坐標系統,東西半球位置、世界時和半球時刻早遲關系將進行調整,工作量太大,涉及面太廣.只有到全世界消滅了貧窮、戰爭,實現共同富裕,進入了和諧的“大同世界”,地球成了名副其實的“地球村”,新文明完全確立以后,由子孫后代去考慮了.

2.3 取消日界線避開陸地的決定,使日界線同180°經線完全重合建議取消三處避開陸地的決定,將180°經線作為國際日期變更線,其優點如下:

1)新方案日界線同180°經線完全重合,簡明單一.

2)日界線通過陸地兩側分屬不同日期的不便,采用法定調整日界線兩側日期為同一日期的處理方式,避免了將簡單問題復雜化,比避開陸地的決定更為靈活省事.

3)新方案避免了發生理解上的差錯,不會再有塔弗烏尼島上瓦尼亞商人那樣將不是日界線的那一段經線偷換成日界線的現象發生.

4)作為世界性的重要國際界線的日界線,應保持穩定,不能一次再一次地改動,這應是一個確定的重要原則.不符合這一原則的方案應進行調整.而新方案符合這一原則,它不受附近國家或地區法定時區、日期調整的影響,保持了日界線的穩定.

2.4 恢復儒略歷大月(單月)、小月(雙月)有序交叉的設置對現行公歷調整和改革的建議如下:

1)恢復儒略歷大月(單月)、小月(雙月)有序交叉的設置;將7個大月5個小月改為6個大月6個小月;將平年2月為28 d,改成29 d,閏年為30 d.

2)吸取格里歷置閏的優點,除保留儒略歷公元紀年能被4整除的年份為閏年外,增加格里歷公元世紀年和整千年要同時能被4和400整除才能作為閏年的規定.

這樣就把現行公歷中,由于人為干擾造成的4種不合理的現象全部消除了,這將給人們的生產和生活帶來極大的便利:人們只要記住“平年365 d,閏年366 d;單月為大月(31 d),雙月為小月(30 d);2月為特例,平年29 d,閏年30 d;能被4整除的公元紀年和同時能被4和400整除的世紀年、整千年定為閏年,閏年在2月中加1 d”的設置規定,就能知歷法、用歷法,不會再糊里糊涂的去詢問別人,即使不查日歷,自己也能計算了.如每逢單月就知道是大月,有31日;每逢雙月,就知道是小月,只有30 d;2036年能被4整除,為閏年,2月為30 d;2037年不能被4整除,2月只有29 d,為平年;2300年、2400年和3000年的世紀整數年和整千年中,只有2400年能同時被4和400整數,才是閏年,該年2月為30 d.

公歷是世界公認并采用的歷法,是涉及世界各國人民世世代代的大事.從便利人們的生產和生活的要求來看,采用簡明有序、好記、好用的歷法是歷史發展的必然趨勢,也是人們的期盼.在世界已進入現代文明的今天,專制皇權高于一切時代制定并一直沿用下來存在弊端的歷法不能多一事不如少一事的繼續使用下去了,需要以極大的魄力和勇氣,下決心主動地加以改革,早改比遲改好.我們呼吁有關國際組織可將以上2種方案在全世界范圍內征求意見,在對2種方案進行“公投”的基礎上,做出順應民心的改革.

3 結語

本文提出的對東西半球、時區劃分和日界線的確定進行調整以及改革公歷的建議,是涉及如何根據地球自轉公轉運動的客觀規律,科學、規范、有序的構建全球時、空兩大系統的重大問題.

在全球空間系統的大構架上,廢除沒有立論根據、出現錯位和邏輯錯亂、同南北半球劃分標準不一致、不易被大家接受的以20°W和160°E經線劃分東西半球的決定.

建議采用順理成章,簡明單一,同南北半球劃分標準一致、易為大家接受的0°和180°這2條特殊經線劃分東西半球.

在全球時間系統上,根據地球運動規律一是制定年、月、日、時有序設置的歷法;二是劃分全球標準時區,建立分區計時的標準時制度和計量系統.

制定同地球公轉運動周期和出現的季節變化相吻合,好記好用方便人們生產和生活的完備歷法是一件功在當代利在長遠的大事.應盡早廢除公歷中存在的大小月排列雜亂無序,出現連續2個大月,天數多的大月反而多于天數少的小月,2月平年減少到只有28 d的設置,消除奧古斯都改歷造成的不便.

建議在置閏規則不變的情況下,改用大(單)小(雙)月有序交叉,大月和小月個數相等,2月平年為29 d,閏年為30 d,簡明有序好記好用的新歷法.

世界時區的劃分是在時、空結合上,建立包括世界時區劃分,世界日、世界時、日界線的確定在內的系統工程.這一工程的完成,使全球時間系統得以完全確立.

但現行時區劃分方案存在既有中時區、東西時區,又有整時區、半時區和重疊時區,十分繁雜;東西時區順序相反的編號同地球自轉運動規律不合拍;確定時區標準時的經線也不統一;出現了同一時區內日期時刻不同、無統一區時的東十二整時區和相鄰的東、西十二半時區鐘點數相同等多處不規范、自行破例的處理方式;區時換算也不簡便,應該廢除.

建議采用同地球自轉運動出現的時刻早遲及變化規律相契合,有統一的確定時區標準時的經線,同一時區內日期、時刻相同,相鄰時區鐘點相差1 h,起始時區同日界線同步進入新的一天,區時換算也十分簡便,按自然順序將全球劃分為1~24個完整時區的科學規范、簡明單一的方案.

至于廢除日界線避開陸地3處曲折的決定是完全必要和可行的.這不僅解決了日界線的穩定問題,也消除了阿留申群島西側日界線劃在了東十一區,過日界線還需要調整鐘點的問題.180°經線通過的國家兩側日期不同的問題,完全可采用法定調整時區、日期的方式加以解決.

歷史在前進,社會在發展,文明在進步.以科學、規范、有序、簡明單一更加合理完備的方案取代繁雜、無序、不規范、人為處置不當、自討不便、自添麻煩的方案,符合新陳代謝、推陳出新的歷史發展規律.本文試從順應這種規律的要求,思考、分析上述文明進程中有關的4個問題,并提出解決的方案供大家研討,以便逐步解決人類文明進程中產生的遺留問題.

[1]改時區,薩摩亞舍棄2011年12月30日,亞太經濟引力聚合島國生機(國際視點),2011-12-29[D/OL].http://news.163.com.

[2]李孝芳,王永昌.中學地理教學實用手冊[M].北京:地質出版社,1985:58-63.

[3]王民.義務教育課程標準實驗教科書:地理七年級上冊[M].北京:中國地圖出版社,2005:9.

[4]嚴重敏.中國大百科全書:世界地理,歐洲冰島[M].北京:中國大百科全書出版社,1990:116.

[5]殷汝祥.南太平洋上美麗的島國:斐濟[C]//世界地理知識(美洲和大洋洲部分).北京:外語教學與研究出版社,1983:243-244.

[6]林先盛,陳鼎常,秦權人,等.簡明地理手冊[M].南寧:廣西人民出版社,1984:11-17.

[7]韓文卿,關增建.國際子午線會議之評述[J].科學技術哲學研究,2010,27(5):102.

[8]金祖孟,陳自悟.世界標準時區趨向簡單和劃一[J].地理教育,1986(6):11.

[9]金祖孟,陳自悟.最新世界時區圖[J].地理教育,1986(6):16-17.

[10]郭立言.從日界線的“趣聞”所想到的[J].地理教育,1987(4):18.

[11]課程教材研究所,地理課程教材研究開發中心.普通高中課程標準實驗教科書地理[M].北京:人民教育出版社,2011:17.

[12]何俊.中國全史(簡讀本):天文史[M].北京:經濟日報出版社,1999:575-580.