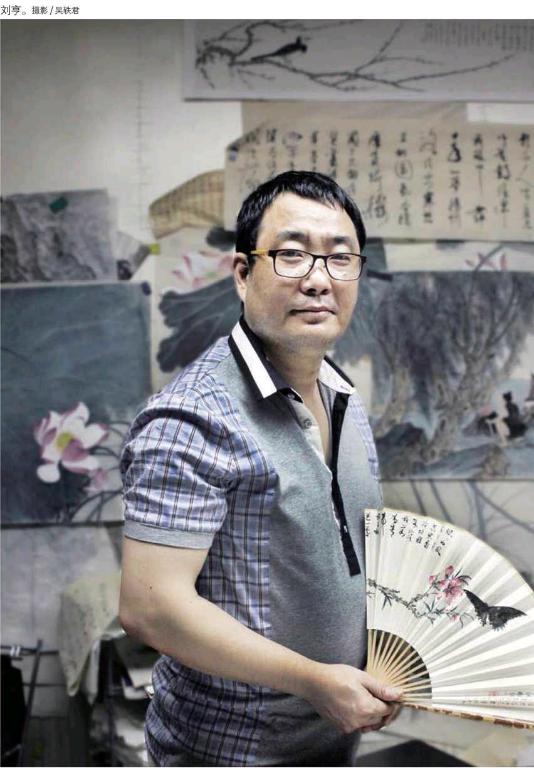

劉亨:摹古求變

王悅陽

松江古稱“云間”,是沉淀了上海歷史和文化的地方。知道松江的歷史文化之深厚的人不在少數,但能夠對那些歷史人物如數家珍的卻很少。自1700多年前的晉朝,至300多年前的清朝,松江出了多位影響中國文化、藝術和歷史進程的人物。晉有陸機、陸云兄弟,元有黃道婆、任仁發、管道升,明有徐階、董其昌、陳繼儒、莫是龍、陳子龍和夏允彝、夏完淳父子,清初有張照……如今,這群青史留名的邦彥先賢,一一展現在上海書畫院松江分院院長劉亨的筆下,他所創作的冊頁《松江十二俊》為人們打開了一扇歷史的窗戶。劉亨正是通過其蘊藉雅致、高古細膩的作品,對松江的歷史人物作了梳理,讓大家知道在中國歷史上有如此多的文人墨客、江南才俊生于斯,長于斯,名于斯,殞于斯,較為完整地勾勒出松江自晉以來的歷史文化脈絡,令人讀畫心賞之余,不免發思古之幽情。

眾所周知,中國繪畫的發端,首先表現在對于人物的描摹上。自晉及唐,最為成熟完備,最為生動瑰麗的,莫過于人物畫。無論是顧愷之的春蠶吐絲,還是吳道子的吳帶當風,乃至典雅富麗的敦煌壁畫,可謂代有才人出。可惜的是,隨著文人逸筆草草,不求甚工的興起,人物畫巨擘少之又少。明清兩代,也僅有陳老蓮、任伯年等數家異峰突起。

畢業于上海大學美術學院的劉亨,一度對陳老蓮、任伯年的繪畫藝術欽慕不已,30歲之前,劉亨深受明清一路傳統的影響,初學陳老蓮,轉師任伯年,已有自家面目。但是,隨著對中國繪畫有了更深入的反省和體認之后,老蓮伯年的成法已漸漸難適其意。30歲之后,劉亨開始從明清轉入唐宋,自人物進而山水、花鳥。近年來,他不僅扎根傳統,而且在上海書畫院院長陳佩秋先生與上大美院徐建融教授的指導下,在堅守中重溫傳統之精華,并不斷開拓自己繪畫的題材,成為能夠在山水、人物、花鳥領域不斷探索的多面手。在一味否定傳統、倡導創新變成一種急功近利行為的今天,從劉亨的作品中,人們看到的則是一條截然不同的道路——他慢慢地從傳統中走來,又慢慢地走出一條屬于他自己的藝術之路,摹古求變,一展新顏。

由書而畫

《新民周刊》:你出生于松江,現在又位居上海書畫院松江分院院長之職,近年來,你繪有《松江十二俊》、《松江千秋形勝圖》等多幅作品,表現松江的自然環境、人文景觀,可見對于家鄉有著深厚的感情。

劉亨:的確,松江是我的家鄉,我對松江是非常有感情的。自古以來松江能人輩出,建城已有1260多年歷史了,文化的傳承是綿延不斷的。我立足于松江分院,目的是想通過我自己的繪畫,把松江的文化、藝術傳播出去。我們的藝術中飽涵了傳統精神、人文關懷與社會美育,繪畫是綜合的藝術,在當代我希望能用藝術解決信仰的問題。同時我們的藝術又是有地域性的,我們松江的繪畫,應當服務于我們的松江,既要讓沒有來過松江的人感受到松江的城市美、風景美、文化美,也要讓我們松江人感受到文化的歸屬感。

《新民周刊》:說起你,幾乎業內外都知道,你對山水、人物、花鳥、走獸,乃至現代城市風光等等都有涉及。近年來,你的作品參加“滬海浙潮”上海浙江名家交流展,參加紀念謝稚柳誕辰一百周年大展,2008年還受上海大眾汽車之邀創作《一路卓越圖》,畫中呈現了七屆奧運主辦城市的體育場館。2009年又創作了表現陸家嘴及世博園作品的長卷,隨后,巨制《雪竹圖》入選建國六十周年美術大展……可謂成果豐碩。說起你的繪畫經歷,最早用功的卻好像是書法。是怎樣的機緣讓你開始學習繪畫的呢?

劉亨:家父劉兆麟擅書法,年少時就在父親的影響下,耳聞目染地學習一些中國藝術,8歲開始正式習字。父親的朋友圈也多擅畫擅書之人,而松江自明清以來,賢達名士輩出,優渥的文化環境,讓我接觸更多除書法以外的繪畫藝術,而我也逐步轉向主攻繪畫。雖然如此,我依然認為書法非常重要,我們說書畫同源,書法與繪畫同審美,卻有不同發展歷史。書法要明顯早于繪畫,而中國畫自“六法”形成之后才真正成體系,因此書法的給養對我的繪畫藝術產生了莫大的影響。

我學書法,由顏體入手,后轉褚遂良漸至明清各家。30歲上追二王,至今十余載摹習晉人風度。雖少時多有參加各類賽事展覽且皆有所獲,稍長便不問此類活動。轉而熱情于國畫,先由唐宋人物入遂降元明格局。自己雖有體悟卻未知其究竟之所以然。自入上大美院國畫系后,傾心于謝稚柳先生水墨畫之要旨。對晉唐宋元繪畫的重新認識和學習,更正以往的程式化的業余化的習氣,漸漸有了今天的面貌。為此,我特別感謝徐建融老師,徐老師師從王伯敏、謝稚柳、陳佩秋等大家,他的畫史畫論方面的研究極其深厚與嚴謹。在進大學前我以明清為學習范本,多注重文人畫,爾后我在徐老師的指點之下,逐步接觸到唐宋元繪畫,并且融入到自己的繪畫實踐當中。因此,也正是徐老師給予我莫大的啟示,讓我從明清文人畫追溯到了晉唐宋的規整畫,這其中的裨益如今看來真是大大受用。

《新民周刊》:除了高古雅逸的人物畫,你筆下的駿馬,也是近年來藝術圈、收藏界的焦點。觀你畫馬,造型準確,用筆爽朗,且往往投身于自然界的青山綠水之間,得休閑適意之美。在我看來,你筆下的馬是擬人化的,體現的是你的審美情趣,以及希望投身泉邊林下、物我兩忘的天然之境。

劉亨:是的,我筆下的古人也好,駿馬也罷,乃至一朵花、一竿竹,表現的都是我對人與自然的思考。我是個畫畫的,也愛讀書,因此我用畫筆來進行思考、創作。所以,我筆下的情景、物體,都是帶有我的審美標準,有著對天人合一的向往。具體到畫馬來說也是一樣,馬在古代是運輸、交通、交流、戰爭的必備資源。同時,馬是速度與力度的化身,也是善良與勤勉的象征,當然更是健美優雅的代言者,這些形象和秉性已成為人類的楷模與表率。也正因此,我喜歡畫馬。endprint

我畫馬,主要得益于三位“老師”:一是真馬,小時候我家附近有個部隊養馬場,我常去玩,跟著戰士喂馬遛馬,覺得馬特別美,喜歡得不得了。愛好是最好的老師,由此開始萌生出畫馬的念頭。第二個“老師”,則是古人,是書本、刊物上的圖畫,小學時,我就臨摹《唐詩三百首》畫譜里的馬,初中時臨摹唐代名畫《虢國夫人游春圖》里的馬。從韓幹、李公麟到趙孟、任仁發,前輩大師筆下的馬,我幾乎都臨摹過。古人畫馬線條功夫一流,但畫面比較平面,透視性不夠,我想,這些在現代可以改進得更好。第三位老師則是當代名家劉旦宅先生。劉老是我非常敬仰的藝術大師,巧的是他與我同姓,他夫人也與我夫人同姓,且我倆都是畫人物畫的。由此,我對劉老多了幾分親近,走動自然多了起來。劉老畫馬非常有名,他曾兩次看過我畫馬的作品。第一次點撥說,畫馬的線條要講究精準簡練,用筆不能隨意,否則經不起推敲。我回家后琢磨自己的得意之作,發現的確破綻不少,暗嘆劉老師不愧是畫馬的行家里手。過了很長時間后,劉老師又一次看了我新畫的作品,這次只是點頭夸贊“畫得好”,我想,這也是他對我最大的鼓勵吧。

不要小看畫馬,里面的道理是很深的。西方繪畫中,馬往往以戰馬的形象出現,連馬上的韁繩都是緊張的,而中國歷代繪畫作品中的馬以散漫休閑的姿態居多,整體呈現放松、祥和的氣氛。在中國畫里,人與馬是平等的,甚至是畫的主題,人反成為侍從,馬在畫中舒緩優雅,享受與人的和諧共處。即便是戰爭中的戰馬,也畫得悠閑自得,更多地顯現出勝利后的平和寧靜。傳統文化里對正義的闡述與歌頌在馬身上得以完美體現,而馬體態上的雍容華美也反證了對和平無戰事的向往,同樣具有了象征意義。我想把中國從古至今畫馬的脈絡、流派、名家作個梳理,盡管馬可以從顏色、大小、優劣上進行分類,但我更看重從人格化的角度加以區別,有埋頭苦干型的、有揚蹄奮進型的、有善良忠誠型的、也有向往美麗家園型的……無論畫風如何改變,馬在畫里呈現出來的精神氣質,始終要與時代的審美標準結合起來。這也正是我繪畫藝術的最高目標與追求。

摹古求變

《新民周刊》:有人評價,“摹古”和“變體”是目前劉亨作品最主要的面目,而“中國造型觀”則是劉亨創作最主要的支點。所謂“中國造型觀”,最簡單地說,就是兩點,一是線條,二是寫實。這種線條寫實的方法是典型的中國式思維,強調似又不似、不似之似。

在中國畫里,人與馬是平等的,甚至是畫的主題,人反成為侍從,馬在畫中舒緩優雅,享受與人的和諧共處。

劉亨:的確,中國畫造型重“是”而非“像”。最好的中國古典人物畫,造型是理想的、審美的、戲劇的,且具有裝飾性、畫面感,而西方的或當代的人物畫,則是寫生的、隨機的、動態的造型,具有故事性、連續感。 因此中國繪畫落筆無悔,每一筆講究線條的精致與品質,不能改動,所達到的效果是求“神韻”。而油畫則是復筆,可以不斷地修改,以達到造型高度準確的目的。從這一點看,中西方繪畫應該拉開必要的差距。因為他們是科學,我們是哲學。我們思考的是人文的法則,他們思考的是大自然的法則。

西洋畫對造型、明暗的重視是源自古希臘,而中國畫,在漢唐以前也為形似而努力,但是在漢代之后儒家思想的興盛,天人觀念的普及,中國人對形似的追求并沒有那么執著,所以“六法”之首便是“氣韻生動”。但是反過來說,極其具象與抽象一樣都沒有意義。

《新民周刊》:“摹古”,指的是在技法上、形式上絕對遵循唐宋古典法則。而“變體”則意在摹古,旨在融會。你在創作過程中,是如何處理好“摹古”與“變體”之間的關系的?

劉亨:很多人排斥臨摹,認為模仿得再好,也好不過原版。我不這么認為,對傳統的、優秀的、經典的作品加以臨摹,并且要臨摹得惟妙惟肖,越像越好,只有這樣,自己在尋求變化的時候才能變得自然。目前社會的民族文化認識其實有點偏差,總覺得傳統的就是腐朽的,舶來的就是優秀的,其實不然,我覺得我們的傳統藝術、文化等等,都有非常優秀的精神瑰寶。所以我在技法上、形式上,嚴格遵循唐宋古典法則,意在摹古,旨在融匯。

我覺得,從“摹”到“變”是一個漸進式的過程,先學習好程式,掌握表現客觀的種種方法,再結合實際的造化,才可以產生真正屬于自己的藝術。在我看來,經典的技法是一種繪畫方法,宋元之后的皴法、點苔、章法、程式都是需要認真研究與學習的,這之后等真正站在造化面前,才可能總結歸納變成自己的東西,形成自己的美,新的美意。

因此,只有“摹”了之后,才能有自己的方法,感受到自己的美意。現代人對古人經典方法的驗證,發現了山川的美,也發現了新的美意。這其實就是在臨摹的過程中進行變體,并逐步推進歷史,不斷增加新的內容。這種過程性、動態性就表現在對“新”的吸收與接受方面,并不是外國的就要排斥,我們的前輩很早就提出“中學為體,西學為用”,“洋為中用”等等,問題是,怎樣為我所用呢?我們的習大大有句話說得好:“智者求同,愚者求異。”“求同存異”,“君子以和而不同,小人以同而不和”,所以我們在繪畫創作的時候千萬不能為異而異,而是在宋元的繪畫構架與筆墨語言的標準下,尋找內外的合力。這也正是我的藝術追求。

《新民周刊》:繪畫自古以來就具有“成教化、助人倫”的教化意義。可以說,你的繪畫正是秉承了前輩藝術精神,不僅向讀者奉獻精彩的藝術作品,更將自己的繪畫藝術,放之社會,擁有更大的價值。難怪有人評價道:“劉亨的繪畫藝術觀樸實而不失其追求的崇高。充實為美的傳統觀念正是其作品的最大特質。劉亨不但秉承傳統藝術法則,更對中國古代藝術大師們的思考、品德、情操研究和學習。所以傳統中的技法變幻所表現的精神內核卻驚人地相同一致。這種一致性正是歷史的價值、藝術的價值、全人類的價值。”

劉亨:過譽了。對我而言,最為感動和銘記在心的一句話,就是同鄉已故大師程十發老的那句話:“我作品的母親是我們偉大的生活,有了生活,創造了比生活更完善的作品,其目的正是奉獻給生活——我們偉大的母親。”endprint