邊疆民族地區農村寄宿制小學生孤獨感特點與教育建議

甘啟穎

(文山學院 宣傳部,云南 文山 663000)

作者系文山學院宣傳部講師。

農村寄宿制小學是適應當前社會發展的一種新型辦學模式,能較好地整合資源、優化學校布局,有效地改善了辦學條件。但是,寄宿制小學生遠離父母和家庭進入到學校后,處于親子互動頻率較少、活動空間相對局限、信息接收相對封閉的環境中,無法逃避“孤獨”這種痛苦的情感體驗。地處邊疆民族地區農村寄宿制小學,由于資金投入不足、教師資源匱乏等諸多現實問題,目前對寄宿制小學生的心理健康教育關注較少。“孤獨”是一種消極的、彌漫性的心理狀態,研究發現,長期處于孤獨狀態會影響學生的心理健康,因此,本文通過調查問卷,收集準確的數據,分析邊疆民族地區農村寄宿制小學生的孤獨感特點,為科學地開展心理健康教育提供有價值指導的建議。

一、研究對象

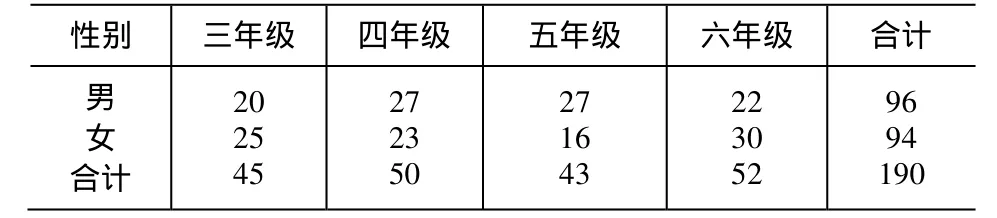

本研究選取云南省文山壯族苗族自治州馬關縣、廣南縣、富寧縣的5所農村寄宿制小學,共發放問卷500份,回收問卷463份,有效問卷443份,問卷有效率為95.7%。選取非寄宿制的文山州實驗小學生進行對比研究,共發放問卷200份,回收問卷198份,有效問卷190份問卷有效率為96%,被試具體情況見表1、表2。

表1 農村寄宿制小學學生生人口學分布情況

表2 實驗小學學生人口學分布情況

二、研究工具

研究采用Asher等人(1984)年編制的兒童孤獨量表[1](Children’s Loneliness Scale),該量表用來評定小學3~6年級兒童,量表共 24個題目,其中 16個孤獨項目,有 8個題目是為使被試放松而插入的有關愛好的題目,題目采用5級評分,用1~5分別代表從完全符合到完全不符合,得分范圍為 16~80,得分越高,代表被試孤獨感越高。此量表被我國學者廣泛運用于兒童孤獨感的測量,具有良好的信度和效度。

三、研究結果

1.農村寄宿制小學與非寄宿制實驗小學學生孤獨感得分差異性比較

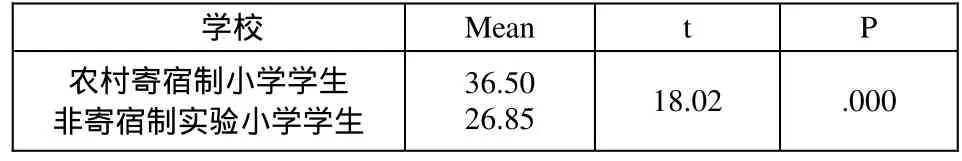

農村寄宿制小學與非寄宿制實驗小學學生孤獨感得分進行t檢驗,農村寄宿制小學生孤獨感得分高于非寄宿制實驗小學的學生,且差異顯著,見表3。

表3 農村寄宿制小學與非寄宿制實驗小學學生孤獨感得分比較

2.農村寄宿制小學不同性別學生孤獨感得分差異性比較

對農村寄宿制小學不同性別學生孤獨感得分進行t檢驗發現,男生的孤獨感得分高于女生,并且差異顯著,P<0.001,見表5。

表4 農村寄宿制小學不同性別學生孤獨感得分差異比較

3.農村寄宿制小學不同年級學生孤獨感得分差異性比較

對農村寄宿制小學不同年級學生孤獨感得分進行方差分析發現,三四年級學生孤獨感得分沒有差異性,五、六年級學生孤獨感得分也沒有差異性,但是三四年級與五六年級五六年級學生的孤獨感得分存在顯著性差異,見表4。

表5 農村寄宿制小學不同年級學生孤獨感得分方差分析

四、結論

1.邊疆民族地區農村寄宿制小學生孤獨感總體情況

通過調查,邊疆民族地區農村寄宿制小學生孤獨感平均分為36.5,最低分16,最高分71,從總體來看邊疆民族地區農村寄宿制小學學生的孤獨感處于中間水平,他們體驗到孤獨感要高于非寄宿制小學生,與城市小學生體驗到的孤獨感存在顯著性差異,這與寄宿制這種辦學模式是密切相關的,缺少與父母的互動,接觸的事物單一,生活學習的環境相對封閉、枯燥,導致邊疆民族地區農村寄宿制小學生體驗到較高的孤獨感。

2.邊疆民族地區農村寄宿制不同性別的小學生體孤獨感水平存在顯著性差異

通過比較邊疆民族地區農村寄宿制不同性別的小學生體孤獨感,發現男生體驗到的孤獨感要高于女生,這與陳鳳英、池麗萍的研究結果一致[2][3],女生相對于男生更重視建立同伴關系,與同伴親密的關系,相互傾訴、安慰能彌補親情的缺失,由于社會角色期望,要求男孩子要堅強、獨立,不輕易表露自己情緒,因此男生相對于女士體驗到更多的孤獨感。

3.邊疆民族地區農村寄宿制小學不同年級孤獨感水平存在顯著性差異

研究發現邊疆民族地區農村寄宿制學校低年級的小學生比高年級的小學生體驗到更多的孤獨感。相對高年級的學生,年齡較小的學生對父母的依賴感較強[4],缺乏獨立生活的能力,因此也會體驗到更高的孤獨感。

五、建議

1.建立邊疆民族地區農村寄宿制小學的親情補償機制

在兒童的生活中,父母的角色是任何人無法替代的,在寄宿制這種辦學模式下要盡可能的彌補親情的缺失,學校可以通過組織活動,比如寫信給自己的父母、讓孩子給父母打電話匯報學習情況等各種方式,增加親子之間的互動;班主任要通過家長會強化父母關心子女生活學習的意識,讓學生體會到盡管父母不在身邊,但依然能感受到家庭的溫暖。

2.加強對邊疆民族地區農村寄宿制小學教師心理健康教育方面的培訓

邊疆民族地區農村寄宿制小學由于資金、師資等方面的匱乏,不可能配備專門的心理健康教育教師,但對小學生的心理健康教育刻不容緩,因此必須對邊疆民族地區農村寄宿制小學教師心理健康教育方面的培訓,讓班主任掌握相關的心理咨詢技巧,對小學生有針對性的心理教育,教會學生疏導自己的情緒,建立良好的同伴關系等,為學生的健康成長創造一個良好的環境。

3.構建充滿親情的校園環境

教師是農村寄宿制小學里學生接觸最多的對象,小學生尤其是低年級的小學生具有“向師性”,教師應增加對學生的情感關懷,成為學生在學校中的“代理父母”,減輕學生的孤獨感。除此之外還可以同過讓高年級的學生幫助低年級的小學生適應學校生活,一方面可以鍛煉高年級小學的愛心和責任感,另一方面通過不同年級學生的相互幫助構建一個充滿親情的學校,能幫助學生更好地適應生活和學習。

[1]高金金,陳毅文. 兒童孤獨量表在1~2年級小學生中的應用[J].中國心理衛生雜志,2011,(5).

[2]陳鳳英,李杰. 農村寄宿制小學學生孤獨感的現在調查[J]. 德育縱橫,2013,(10).

[3]池麗萍,辛自強. 小學兒童問題行為、同伴關系與孤獨感的特點及其關系[J]. 心理科學,2003,(5).

[4]趙冬梅. 童年中后期同伴交往的發展與心理適應:3年追蹤研究[D]. 華中師范大學,2007.