青光眼患者的用藥依從性及干預措施探討

王 靜,曹利群,王桂琴

青光眼最典型的表現是視神經乳頭的凹陷性萎縮和視野的缺損縮小,如不及時采取有效的治療,視野可以全部喪失甚至失明[1],是一類不可逆的致盲眼病,必須早發現,早診斷,早治療。青光眼的治療包括藥物、手術和激光治療。其中要通過藥物治療達到眼壓控制平穩及視功能穩定,需要臨床醫師的合理用藥,同時也需要患者有良好的用藥依從性。許多研究表明患者的依從性是預防青光眼視力損害的重要因素[2-3]。筆者探討了用藥依從性與青光眼進展的關系,并分析相關干預措施。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象 收集2009年10月至2012年5月在我院就診的青光眼患者78人136眼。選取標準:均已確診為青光眼,其中男性40例,女性38例;年齡22~78歲。原發性開角型青光眼30人49眼,慢性閉角型青光眼48人87眼。

1.2 方法 (1)問卷資料:包括性別、年齡、認知程度(對青光眼危害有詳細了解、一知半解和基本不了解)、發病時間、用藥及用藥時間等。(2)眼壓測量:非接觸眼壓計測壓法,采用TOPCONG公司的CT-80眼壓計測量患者的坐位眼壓。(3)視野檢查:自動視野計檢查(OCTOPUS 101視野計,G2程序,59位點,點間距離為6°,檢查范圍為0°~60°)。根據用藥依從性將患者分為3組:A組(依從性好):嚴格遵守醫囑,51人94眼;B組(依從性一般):基本遵守醫囑,有時忘記點藥,18人31眼;C組(依從性差):感覺眼部不舒服時用藥,沒感覺時不用藥,9人11眼。

1.3 統計學處理 采用SPSS 13.0雙向無序卡方檢驗對3組患者患眼的眼壓控制情況進行分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 A組 眼壓正常(10~21 mmHg)的有41人76眼,其中有31人58眼2年內視野無變化,6人11眼視野縮小變化 <6°,2人3眼視野縮小變化6°~12°,2人4眼視野略好轉。眼壓略高(21~24 mm-Hg)的有10人18眼,視野變化6°~18°。

2.2 B組 眼壓正常(10~21 mmHg)的有13人23眼,2年內視野變化0°~6°,眼壓時高時低眼壓測定值波動在10~24 mmHg的有5人8眼,其中2人2眼視野變化6°~12°,在半年內急劇下降的有3人6眼視野改變24°~54°。

2.3 C組 眼壓正常(10~21 mmHg)的有3人3眼視野變化6°~12°,1人2眼眼壓波動(19~29 mmHg)視野變化12°~18°。導致青光眼急性發作眼壓>50 mmHg的有5人6眼,視野變化24°~54°。

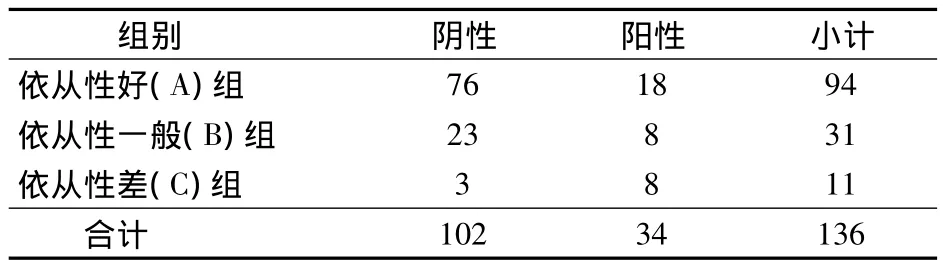

2.4 眼壓控制結果 將眼壓平穩定為陰性,眼壓波動定為陽性,3組患者眼壓控制結果差異有統計學意義(χ2=15.0907,P <0.05),見表1。

表1 不同用藥依從性組間眼壓控制結果比較(眼)

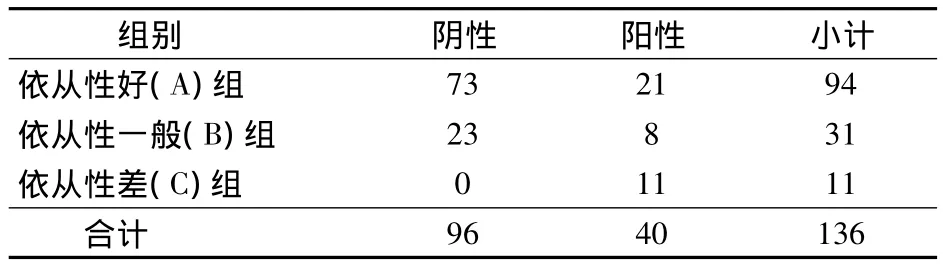

2.5 視野的變化 將視野改變范圍<6°定為陰性,≥6°定為陽性,3組患者視野變化差異有統計學意義(χ2=28.858,P <0.01),見表2。

表2 不同用藥依從性組間視野改變比較(眼)

3 討論

青光眼已成為主要公眾健康問題,患者必須充分了解本病的特點和轉歸并理解治療方案本身意義才能遵守它。

依從性指患者按醫生規定進行治療,與醫囑一致的行為。依從性對治療成功與否具有重要意義。正確的藥物治療方法是疾病得到良好控制的前提,若患者不服從醫囑,不能按規定用藥,則不能達到預期的目的和效果,既浪費藥品資源,又增加藥物不良反應,同時也增加了患者的經濟負擔。

從本研究結果可見:依從性好的A組,眼壓正常的占80%,眼壓波動的占20%,無青光眼急性發作,視野變化范圍在<6°的患眼占78%,視野變化范圍≥6°的占22%。依從性一般的B組眼壓正常的占74%,眼壓波動占26%,視野變化范圍 <6°的占78%,視野變化≥6°的患眼占22%。依從性差的C組眼壓正常的占27%,眼壓波動占73%,視野變化≥6°的患眼占100%。其中青光眼急性發作的占55%。根據眼壓控制情況結果可以看出,C組眼壓控制最不理想,與A組和B組間的差異都有統計學意義,表明青光眼患者藥物依從性與眼壓控制情況密切相關。

由眼壓和視野兩組數值可以說明青光眼患者藥物依從性與青光眼進展的關系非常密切,良好的依從性可以使眼壓平穩,視野維持在原有水平;用藥依從性差的,眼壓可有較大的波動,眼壓的變化可以引起視野范圍的縮小,以至于失明。

通過研究調查和文獻復習,總結影響患者用藥依從性的重要因素:(1)醫源性因素。有些青光眼專科醫生對青光眼患者的既往史和用藥情況沒有詳細了解,或未與患者充分交流藥物的用法、不良反應和用藥的利弊,部分患者仔細閱讀藥物說明書后對用藥后可能發生的不良反應,產生恐懼心理。眾多研究表明長期應用抗青光眼藥物可致眼部異物感、灼燒感、眼干、流淚和眼瞼不適[2-3]。Glogow[4]和Spaeth等[5]發現,50%以上的青光眼患者承受著巨大的心理壓力,而依從性差的青光眼患者更容易出現抑郁情緒,因此可能對治療失去信心。(2)認知力和記憶力。認知力和記憶力減退可影響患者的用藥依從性。青光眼患者中老年人多見,常出現延誤或遺忘用藥。青光眼是需要長期終身治療的疾病,治療過程中要一種或多種藥物的多次使用,雖然藥物治療依從性直接關系到治療的成敗,但仍有28%~58%[6]不依從性行為。正規的用藥可以提高藥物的療效。根據藥物作用機制決定給藥的時間、次數。藥物用藥時間根據24 h眼壓監測的高峰決定時間,以及根據藥物降低眼壓作用時間。在75例患者中有18例32只眼(23%)是因為漏點降眼壓藥物,不規律用藥,導致眼壓控制欠佳并有視野進行性損害。(3)經濟因素。目前青光眼防治藥物多為進口藥,價格比較貴,加上需要終身治療,部分經濟條件不好的患者難以接受,導致患者依從性差[7]。在我院隨訪調查的人群中有醫保條件的患者的用藥依從性要遠遠好于自費患者。(4)家庭、社會環境對患者的影響。有家人關心和提醒依從性就好,如外出時提醒患者帶藥,反之較差。社會各種健康教育影響和醫患交流溝通非常重要。

針對以上影響因素,筆者建議采取以下干預措施,有效提高患者的依從性:(1)讓患者了解病情,并對癥指導。醫護人員可以根據患者眼壓的變化、視野的改變情況以及患者的自身癥狀,讓患者了解疾病的變化,提高防范意識。隨訪的患者中根據視野和眼壓的檢查結果,有13%的患者收到有益的指導。(2)確定治療方案,減少藥物的不良反應,加強隨診。指導患者了解藥物作用機制、用法和不良反應;詳細了解患者的用藥情況,耐心交流,簡化治療方案,實施個體化用藥,囑咐患者堅持隨診。(3)將患者用藥時間與日常作息相適應,告訴患者如何用藥、何時用藥幫助患者取得家庭和社會支持。青光眼有遺傳傾向,家中有青光眼患者或可疑者,其他家庭成員也要提高警惕,同時對其家庭成員進行教育,讓家屬共同參與并督促患者自我管理,定期復查[8]。75例患者中,有家族遺傳史的占41%。(4)青光眼的診斷需要病史、房角、眼壓、視野、眼底等綜合檢查結果。視野是其中一項重要的檢查手段,但在自動視野計檢測到最小暗點之前,通常有30% ~50%的視網膜神經節細胞已經丟失,即視盤和視神經改變往往早于青光眼視野缺損[9-10],可表現為視盤形態和視網膜神經纖維層厚度的改變。所以觀察眼底視盤及其周圍神經纖維層的形態學改變是青光眼早期診斷的重要方法之一。OCT相干光斷層掃描(optical coherence tomography,OCT)是一種新的光學診斷技術,具有非接觸性、非侵入性、高分辨率等優點,可對視盤形態和視網膜神經纖維層進行定量檢測。

總之,青光眼患者如果能堅持嚴格遵照醫囑正確用藥并隨時根據隨訪結果調整用藥,就可以更加有效地控制疾病的進展。臨床醫生必須重視和加強培養青光眼患者的用藥依從性,采取有效地干預措施,加強醫患溝通,以獲得更理想的療效,提高患者的生活質量。

[1] 何守志.臨床眼科學[M] .天津:科學技術出版社,2002:622.

[2] Konstas AG,Maskaleris G,Gratsonidis S,et al.Compliance and viewpoint of glaucoma patients in Greece[J] .Eye,2000,14:752-756.

[3] Lee MD,Fechtner FR,Fiscella RG,et al.Emerging perspectives on glaucoma:highlights of a roundtable discussion[J] .Am Jophthalmol,2000,130(suppl):S1-S11.

[4] Glogow E .Effects of health education methods on appointment breaking[J] .Public Health Rep,1970,85(8):441-450.

[5] Patel SC,Spaeth GL .Comp liance in patients prescribed eyedrops for glaucoma[J] .Ophthalmic Surg,1995,26(3):233-236.

[6] 葛堅.青光眼防治工作中面臨的問題與挑戰[J] .中華眼科雜志,2002,13(5):47.

[7] 陳莉,楊新光.青光眼人格特征對治療依從性影響的臨床觀察[J] .浙江中醫藥大學學報,2010,34(3):138-141.

[8] 陳文斐,林佩珍,倪建新.我院青光眼患者的用藥情況分析[J] .海峽藥學,2009,21(3):190-191.

[9] Sommer A,Katz J,Quigler HA,et al.Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of glaucomatous field loss[J] .Arch Ophthalmol,1991,109(1):77-83.

[10] Schuman JS,Wollstein G,Farra T,et al.Comparison of optic nerve head measurements obtained by optical coherence tomography and confocal scanning laser ophthalmoscopy[J] .Am J ophthalmol,2003,135(4):504-512.