我國最低生活保障制度演進與展望*

西南財經大學財稅學院 陳建東

財政部駐重慶專員辦 趙術高

一、引言

我國目前已基本建立起覆蓋全國城鄉的最低生活保障制度,有效地為社會主義市場經濟體制建設及社會轉型發揮了“最后一道安全網”的作用。但由于低保制度構建時間較短,在制度建設與運行方面仍存在諸多問題。邱莉莉(2005)發現現行的低保運行機制很難準確地把握低保申請戶實際的家庭財產數量。游清富(2010)也發現隱性就業、隱瞞財產狀況等問題的存在加大了對低保對象甄別的難度。安徽省財政廳課題調研組(2011)在對我國城鄉居民最低生活保障制度設計、運行、監督等方面的問題進行深入調研后,認為完善城鄉最低生活保障制度需從制度管理、制度銜接、制度創新、規范資金管理等方面著手。江治強(2008)指出低保資金的政府間財政責任劃分存在原則界定之下的“幕后交易”,法定化、規范化程度亟待提高,低保制度財務責任不清。傅志明(2010)強調我國低保制度因供給不足和分享不公導致資源配置效率低下。陳愛云(2010)的研究表明我國低保救濟方式單一,重救濟輕發展,因此馮瑛、陳建東(2010)在Sen對貧困本質分析的基礎上,建議增加對貧困人口的教育、醫療健康、就業培訓和居住條件等方面的投入,增強貧困人口在社會中的生存和競爭能力。管向梅(2011)還建議將“資產建設”理念嵌入低保制度,突破反貧困政策“收入維持”的邏輯局限。另外,高靈芝(2009)的研究顯示我國分類救助使有些“特殊困難”低保家庭獲得來自多方面的疊加福利,導致處于低保邊緣貧困群體的福利低于低保群體,從而引起新的社會不公。

可見,上述文獻或分析低保制度缺陷,或總結不良政策效果,或探討學理邏輯局限,取得了豐碩的成果。但是,低保制度作為國家一項公共福利制度,鮮見學界從國家政策制度文件角度系統地研究低保制度供給問題。本文利用國家法規數據庫,采用“文獻(文件)研究法”(Document Analysis),以政府政策法規文件為樣本,依據內容分析(Content Analysis)、要點分析(Discourse analysis)等文件研究法的規范程序,按政策文件制定者、政策規范內容、時間先后、政策背景等方面逐一梳理了國務院、相關部委和部分省市最低生活保障的政策法規文件,在回顧城鄉最低生活保障制度演變及政策執行效果的基礎上,深入探討了目前最低生活保障制度存在的問題并提出了相應的政策建議。

二、城鄉最低生活保障制度歷史演進分析

新中國成立以來的城鄉分割形成了農村的普遍貧困現象。20世紀90年代,因經濟體制迅速轉軌以及企業改革逐步深化又在城市中迅速形成了以失業人員、下崗職工、停產半停產企業的職工以及他們贍養人口為主體的城市貧困群體,引發了較為嚴重的社會矛盾和潛在的不穩定因素,由此直接催生了低保制度。低保制度分城市低保與農村低保兩種截然不同的制度演化路徑,大體經歷了制度初創、“擴面”與“提標”的演化過程,并伴隨著反貧困戰略理念由單純的生存救助向“能力建設”與人的尊嚴方向遞進,制度供給不斷向新的制度均衡變遷。

(一)城鄉低保制度的建立。

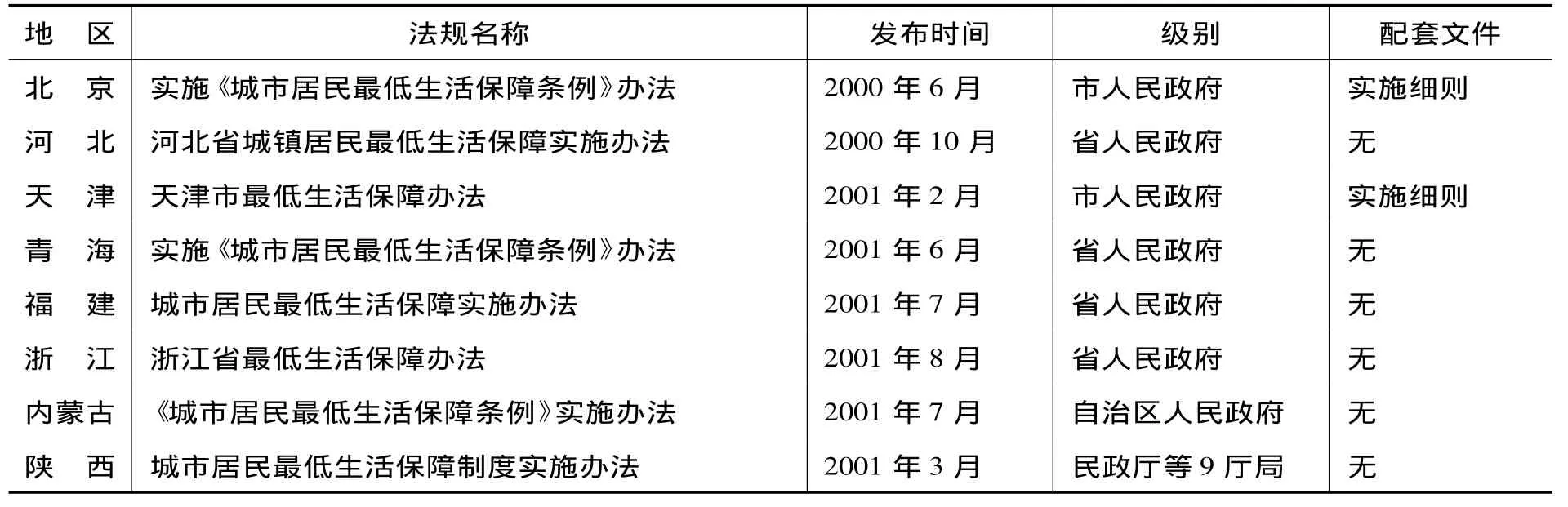

1.城市最低生活保障制度的建立。1993年上海市率先建立“城市居民最低生活保障線制度”,①上海市民政局等《關于本市城鎮居民最低生活保障線的通知》。隨后青島、②《青島市委、市政府關于我市市區困難居民實施社會救助暫行辦法》。福州、③《福州市城區居民最低生活費暫行規定》。廈門④《廈門市城市居民最低生活保障暫行辦法》(廈府[1993]綜257號)。和廣州⑤《關于廣州市實行最低生活保障線的通知》。等東部沿海城市也開始試行類似的制度。地方自發的低保制度供給為國家制度供給提供了良好的試點示范,1995年,民政部決定在全國予以組織推廣。國家在“九五”規劃中正式提出建立城市低保后,1997年國務院隨即以“通知”的形式要求逐漸在全國建立城鎮低保制度。⑥國務院《關于在各地建立城市居民最低生活保障制度的通知》。于是各地紛紛響應,出臺了一大批地方性低保法規,初步建立起了國家和地方一體的城市低保制度基本框架。但各地法規效力層次參差不齊,制度實施力度不一。其中《廣東省社會救濟條例》是當時全國范圍內最高級別的地方性法規,制度執行力度強;天津、內蒙古等省(市、自治區)發布了“暫行辦法”層級的地方性政策法規;天津和湖北還制定了“實施細則”或“財務管理辦法”等配套法規,效力相對較強(見表1)。而北京、江蘇等18個省(市、自治區)則僅以“通知”的形式轉發,盡管其中北京、重慶和陜西也出臺了配套“實施細則”,江蘇、吉林和云南配套了“財務(資金)管理暫行辦法”,①限于篇幅,本文未詳列各法規。但多數地方的制度執行力相對偏弱,現實中制度執行效果不夠理想。

表1 1997~1999年我國部分省(市、自治區)出臺的地方性政策法規

為緩解大規模的國有企業改革陣痛,再次強力推進低保制度建設,國家于1999年9月將城鎮低保制度上升為“條例”。②國務院《城市居民最低生活保障條例》。“條例”第三條確定實行“地方各級政府負責制”,“縣級人民政府民政部門及街道辦事處和鎮人民政府負責……具體管理審批工作”,第四條明確城鎮低保實行“地方各級政府負責制”,第五條規定低保資金“由地方人民政府列入財政預算……專項管理,專款專用”,第六條規定了“按照當地維持基本生活所必需的衣、食、住費用,并適當考慮水電煤(燃氣)費用以及未成年人義務教育費用確定”最低生活保障標準,即“低保線”;第七條、第八條、第九條及第十條規定了管理程序的原則性指導意見。此后,北京、內蒙古等8省(市、自治區)相應地提高了法規的級別和規范性,北京、天津配套了“實施細則”(見表2)。自此,城市低保制度成為國家正式制度供給,制度效力進一步提高。

表2 2000~2001年我國部分省(市、自治區)出臺的地方性法規

2.農村最低生活保障制度的建立。最初提出“最低生活保障”這一概念,農村早于城市。1994年,山西省在陽泉縣最早實行農村低保試點。若將20世紀80年代實施的實物救濟式扶貧看做另類低保,則出現時間更早。1996年,民政部要求“凡開展農村社會保障體系建設的地方,都應該把建立最低生活保障制度作為重點,即使標準低一點,也要把這項制度建立起來。”①民政部:《關于加快農村社會保障體系建設的意見》。上海、北京、廣東、遼寧等省市隨后又結合城鎮低保制度,“整體推進城鄉最低生活保障制度建設”。改革開放后,隨著經濟發展的加快,收入分配失衡加劇、城鄉二元結構矛盾逐漸積累并成為制約我國社會經濟可持續發展和國家長治久安的瓶頸,因此建立全國范圍內的農村低保被提上日程。黨的十六屆四中全會提出,“有條件的地方,要探索建立農村最低生活保障制度”。經過近4年的醞釀,結合收入分配改革的戰略部署,我國于2007年7月正式建立農村最低生活保障制度,②國務院:《關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》。這成為當年十七大提出的“初次分配和再分配都要處理好效率和公平的關系,再分配更加注重公平”收入分配改革的一大注解。但農村低保制度建設遠落后于城市,標準也更低。

(二)最低生活保障制度的完善:提標、擴面與“附加福利”。

最低生活保障制度的進一步完善主要是從保障范圍和內容展開。1999年國家出臺的“條例”規定城鎮低保經費主要由地方財政負擔,于是造成越是經濟發展水平落后、地方財政困難的地區,承擔的低保對象越多,保障能力也越差的政策悖論。當時全國只有約281萬城鎮貧困人口得到了救助,只占當時應保人口的1/5到1/10。城鎮低保制度實際上并沒有真正發揮保障城市貧弱群體生活水平的作用。鑒于此,一方面,國務院③⑦ 《國務院辦公廳關于進一步加強城市居民最低生活保障工作的通知》。和民政部④民政部:《關于進一步做好2001年城市居民最低生活保障工作的通知》。于2001年要求盡快使包括所有特困職工等符合條件的城市居民都能得到保障,做到“應保盡保”,提高城市低保的覆蓋率,即“擴面”;另一方面,國務院2000年決定從2001~2003年的3年時間內,中央財政負擔的低保經費每年要連續翻番,提高低保標準。各地也相應逐漸提高低保標準。⑤限于篇幅本文未詳列各地提高標準文件。同時,各地方政府持續提高制度的規范性:一是多數地方將原有的“城市”低保擴大為“城鎮”低保;二是目前絕大多數地方都將低保法規上升為“辦法”或“條例”等較高層次的法律規范;⑥如南京市2002年頒發、2010年修訂的《南京市城鄉最低生活保障條例》,2010年《重慶市城鄉居民最低生活保障條例》。三是持續強化制度能力建設,細化管理程序,提高制度執行力。

自2003年起,國務院要求“認真落實最低生活保障對象在住房、醫療、子女教育、稅收、水、電、煤氣等方面的社會救助政策”,⑦并逐漸形成以城市低保核心救助為主體,以優惠政策和臨時救助制度為補充,以醫療、教育、住房等專項救助相配套的綜合性社會救助體系(見表3)。其中,2003年民政部“通知”第二條“把醫療救助工作作為困難群眾生活安排工作的一項重要內容”,2009年民政部、財政部出臺的相關“意見”再次細化,“在切實將城鄉低保家庭成員和五保戶納入醫療救助范圍的基礎上,逐步將其他經濟困難家庭人員納入醫療救助范圍”;2004年民政部等五部委的“廉租住房管理辦法”第一條即開宗明義提出廉租住房“保障城鎮最低收入家庭的基本住房需要”,2007年國務院“若干意見”第一條又重申“以城市低收入家庭為對象”。2004年,民政部和教育部的“教育救助工作的通知”第一條第三款規定救助對象包含“持有城鄉最低生活保障證和農村特困戶救助證家庭的未成年子女”。同年,“困難畢業生救助工作的通知”將困難家庭高校畢業生納入救濟范圍。2007年國務院的“意見”又將高職和中職困難家庭畢業生納入救濟資助范圍。2010年國務院“促進就業通知”第十一條將“扶持就業困難人員就業”作為重要內容。上述幾個方面有的明確將救助對象鎖定為低保人群,有的雖然僅提出“最低收入人群”或“困難家庭(人群)”,但各地在具體執行時,實際上救助對象主要聚焦于低保人群。

表3 主要低保“專項救助”政策制度

2009年起,國家又開始在重慶等省市試點農村扶貧與低保兩大反貧困制度的銜接,探索生存救助與能力建設的同步。①《國務院辦公廳轉發扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接擴大試點工作意見的通知》。低保制度突破了單純的生活困難救濟,轉向“造血式”的“能力建設”并賦予受助者更廣泛的社會尊重。

國家在經歷十多年的政策實踐及財力發展后,不僅意識到低保管理程序存在問題,也意識到低保保障水平的城鄉差異和地區差異。因此,2011年,民政部等四部委重申和細化“建立和完善城鄉低保標準與物價上漲掛鉤的聯動機制”,②民政部等四部委《關于進一步規范城鄉居民最低生活保障標準制定和調整工作的指導意見》。低保標準隨生活必需品價格指數和生活水平調整機制形成。2012年國務院③和民政部④在提出“統籌城鄉、區域和社會發展的前提下”,又從低保對象認定條件、審核審批程序、救助申請家庭經濟狀況核對機制、動態管理、監管機制、投訴舉報核查制度、最低生活保障與其他社會救助制度的有效銜接等七個方面進一步完善低保制度。

經過持續的制度改善,從2001年起,城市低保人數由2000年以前的不到400萬人猛增到2001年的1170萬人,2002年達到2065萬人后一直維持在2200萬~2300萬人左右。受國際金融危機的影響,于2009年最高達到2345萬人。低保經費也以每年約100億元的規模增長,低保平均標準從2005年156元增長到2011年的288元,年度人均低保補差支出從2000年的359元,猛增到2011年的2899元,增長7倍多(見表4)。

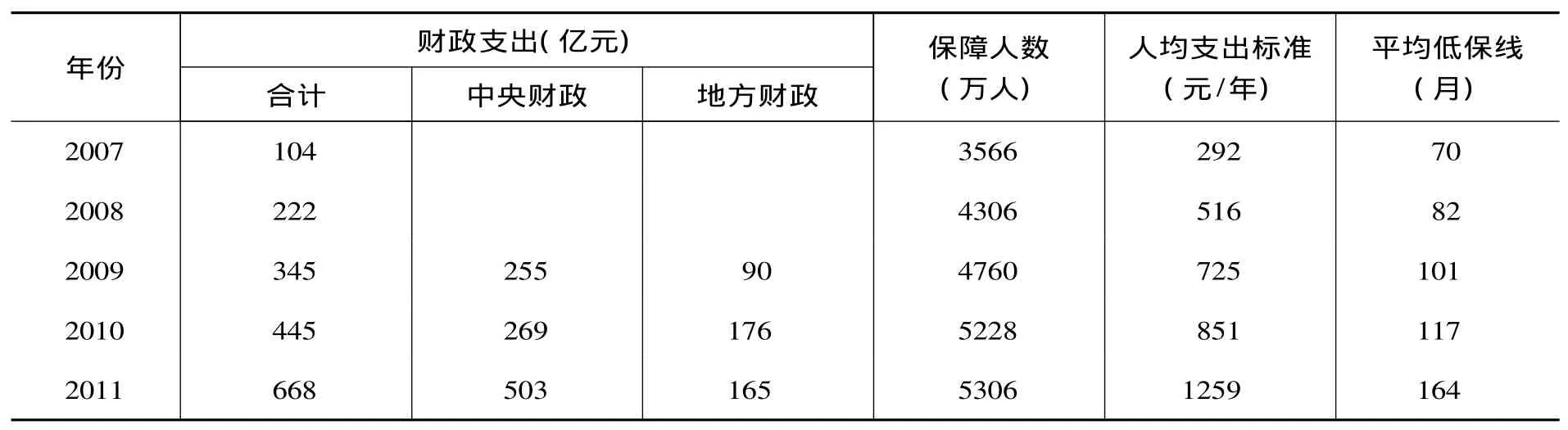

農村低保由于政策預期明確,各級財力支持力度較大,發展很快,保障水平和覆蓋范圍逐年提高。從制度建立初期的2007年在3566萬人左右,短短5年內猛增到2011年的5306萬人;低保支出也由2007年的104億元猛增到2011年的668億元,增幅約6倍,平均標準從2007年的70元大幅提高到2011年的164元,年度人均低保補差支出從2007年的292元,猛增到2011年的1259元,增長4.3倍(見表5)。

表4 1996~2011年城市低保制度的財政支出和保障人數

表5 2007~2011年農村低保制度的財政支出和保障人數

三、城鄉最低生活保障制度分析與評價

城鄉低保制度經過近20年的發展,取得了令人矚目的成績,總的來看:(1)基本實現了對全社會最貧困人群的全覆蓋;(2)保障水平形成了規范的增長調節機制,低保標準隨經濟發展和物價水平逐年提高;(3)保障內容突破單純的基本生存救助向住房、醫療、教育等綜合“能力建設”和生活尊嚴目標轉變。但仍存在諸多值得進一步改進的空間。

(一)總體福利水平仍然偏低。

2011年城市低保年平均標準僅為3456元,農村平均標準僅1716元,不僅城市低保福利水平與全國人均收入水平23 979元相差太大,農村低保福利水平也與農村居民人均純收入6977元相差也較大。按2008年世界銀行人均1.25美元每天的絕對貧困標準計算,城市低保剛達到絕對貧困線,農村則明顯偏低。在不考慮專項救助附加福利的前提下,姚建平(2012)測算了2010年我國36個中心城市的低保消費支出替代率,得出低保標準偏低的結論。另外,“應保盡保”并未真正實現,覆蓋范圍仍有盲點。以重慶市為例,2010年仍有0.4%的城市居民月均收入低于200元,1.76%的城市居民月均收入處于200~400元之間;農村2011年相應人口比重尚有0.28%和0.96%。①《重慶統計年鑒(2012)》。即使考慮到各地低保標準不一的結構性差異,但月均收入低于低保線的大有人在(2010年重慶市城鎮和農村低保平均標準見表6)。

低保總量供給失衡的主要原因還是在于財力不足,低保標準普遍偏低。1997年國務院《關于在各地建立城市居民最低生活保障制度的通知》要求“按照……財政承受能力,實事求是地確定保障標準”,2001年國務院《關于進一步加強城市居民最低生活保障工作的通知》。再次要求“……制訂與當地經濟發展水平和財政承受能力相適應的最低生活保障標準……不要盲目攀比。”2007年財政部、民政部《關于加強農村最低生活保障資金使用管理有關問題的通知》。也要求“立足實際,量力而行……確定農村低保標準”。到2011年,在全國財政收入已超10萬億元,低保支出1224億元僅占財政收入約1%的背景下,民政部《關于進一步規范城鄉居民最低生活保障標準制定和調整工作的指導意見》。才明確提出低保制度“以確保困難群眾基本生活為核心目標”,并“建議以2200大卡作為測算城鄉低保標準時的參考數據”。但各地在執行政策時仍有所保留。以民生投入比較激進的重慶市為例,2011年重慶市城鎮低保標準暫按1800大卡作為測算低保標準的依據,也只占國家指導標準的82%。

(二)低保福利城鄉差異、地區差異大。

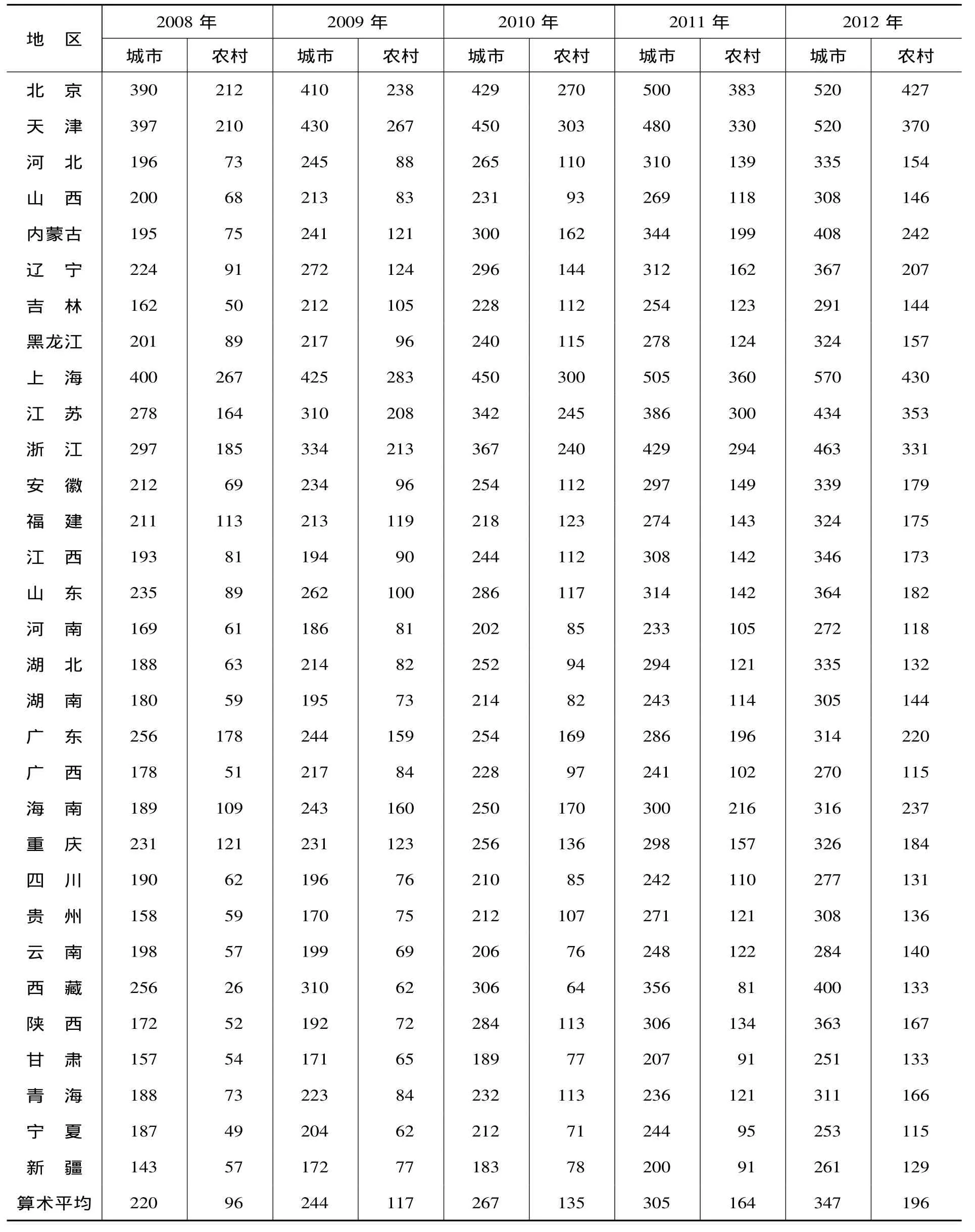

由表4、表5可見,農村低保標準不到城市低保的一半,人均實際補差支出2007年農村僅占城鎮的24%,盡管到2011年占比上升到43%,但城鄉差異仍較明顯。而表6則更直觀地反映了2007年以來各省市低保平均標準城鄉差異及地區間差異。

根據表6,從城鄉差異看:2008年各地城市低保線算術平均標準是農村的2.29倍,其中城鄉差異最高的西藏達9.85倍,最低上海為1.5倍。2012年,各地城市低保線算術平均標準是農村的1.92倍,其中城鄉差異最高的廣西仍為2.36倍,最低北京為1.22倍。從地區差異看:2008年全國低保線最高上海,其農村和城鎮都是最高的,農村267元,城市為400元;城鎮最低的新疆僅為143元,而農村最低的西藏僅為26元。城市最高的地區是最低地區的2.19倍,而農村達10.27倍。2012年,上海農村和城鎮的低保標準仍然是全國最高水平,分別為430元和

570元;城鎮最低的甘肅為251元,農村最低的廣西和寧夏都是115元。城鎮最高的是最低的2.27倍,農村最高的是最低的3.74倍。應該說經過幾年的調整,不論城鄉差異還是地區差異都有大幅下降,若再考慮物價因素,差異應更小,但即便如此,城鄉差異和地區差異仍然較大。

表6 2008~2012年(四季度)各省市最低生活保障標準

農村地區、貧困地區財力較差是造成低保城鄉差異、地區差異最根本的原因。如筆者從重慶市民政局了解到,2011年重慶市在調整低保標準時,盡管國家規定了2200大卡的基礎生理基礎標準,但重慶市最后考慮到財力,不僅直接減按1800大卡標準作為城市低保線的標準,還減按一半作為農村低保標準,而農村的熱量攝入正常情況下還應高于城市。調整后的城市低保算術平均為303元,農村159元。①資料來源:重慶市民政局。低保制度作為政府社會公平公共服務的重要內容,應該是全國性公共品,要求政府均衡性的公共財政投入。要解決此問題,各級政府間的均衡性轉移支付尤為必要。從表4和表5可以看出:中央對地方低保轉移支付的絕對數量和相對比例都大幅度提高,相對比例達到了70%左右;省以下的轉移支付尚無具體數據說明。不過,從2008年后,地方對低保的投入基本維持在一個較低的水平。結合表6,不僅說明中央對地方的轉移支付不夠導致區域差異,同時,省以下對農村地區轉移支付不夠還導致更大的城鄉差異。2012年國務院“意見”第二條第一款要求也僅原則性要求“省級人民政府可……逐步縮小城鄉差距、區域差距。”目前尚未發現各地的具體落實措施。

(三)低保管理審批程序可操作性不強。

從1999年到2012年間,國家對低保管理程序進行了逐次優化,基本形成了包含低保對象認定條件、審核審批程序、救助申請家庭經濟狀況核對機制、動態管理、監管機制、投訴舉報核查制度、最低生活保障與其他社會救助制度的有效銜接等七大方面的原則性規范。但國家法規僅原則性地規定了具體管理規程的指導性意見。從各省市情況看,只有少數省市在此之前制定了較為詳細的管理程序,如安徽、②《安徽省城市居民最低生活保障工作操作規程(試行)》。河北、③《河北省城鎮居民最低生活保障工作操作規程(試行)》。遼寧、④《遼寧省城市居民最低生活保障工作操作規范(試行)》。內蒙古、⑤《內蒙古自治區農村牧區最低生活保障工作規程》與《內蒙古自治區城市居民最低生活保障工作規程》。青海⑥《青海省人民政府辦公廳關于轉發省民政廳財政廳城市居民最低生活保障工作操作規程的通知》。等省市制定了“最低生活保障工作(操作)規程”,重慶還專門出臺了“家庭收入核算辦法”⑦《重慶市人民政府辦公廳關于印發重慶市城鄉居民最低生活保障家庭收入核算辦法(試行)的通知》。和“動態管理規范”。⑧《重慶市城鄉居民最低生活保障動態管理規范(試行)》。而大多數省市僅比較原則地照搬國家指導意見,制度可操作性不強。

以低保對象甄別、瞄準機制為例,2012年國務院“意見”第二條第一款總結歷次政策調整后歸納了“戶籍狀況、家庭收入和家庭財產是認定最低生活保障對象的三個基本條件”。但是實際操作中又存在一定問題。一是制度并未嚴格堅持家計收入審查作為甄別低保對象的唯一標準。如農村低保制度規定“農村低保對象是家庭年人均純收入低于當地農村最低生活保障標準的農村居民”,卻又隨即加上“主要是因病、因殘、年老體弱、喪失勞動能力以及生存條件惡劣等原因”造成“生活常年困難”這一條件,并提出應“從農村實際出發,采取簡便易行的方法”確認低保對象。這已將單純的家計收入審查擴展到了“生活困難”這樣寬泛的概念,放棄了嚴格以家計收入審查為依據的低保對象甄別機制。

二是家計收入實地調查可操作性不強。民政部2012年《民政部關于印發〈最低生活保障審核審批辦法(執行)〉的通知》第十八條要求對“對申請人家庭經濟狀況和實際生活情況逐一進行調查核實”,事實上很難落實。對城鎮救濟申請家庭而言,其收入主要來源于臨時性的現金收入,難以準確核實,而農村家庭還存在大量的農作物等實物收入,準確計量與計價更難,即便是能夠準確計量,也需耗費大量的制度執行成本。

三是家計收入審查配套制度仍缺乏具體措施。國家從2001年《國務院辦公廳進一步加強城市居民最低生活保障工作的通知》第四條才要求“勞動保障部門要配合民政部門核實其就業、收入狀況,并負責出具有關證明”,之后直到2012年《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》第二條第三款才將配合部門擴大到“公安、人力資源社會保障、住房城鄉建設、金融、保險、工商、稅務、住房公積金等部門和機構”,要求其“及時向民政部門提供戶籍、機動車、就業、保險、住房、存款、證券、個體工商戶、納稅、公積金等方面的信息”,民政部2012年的“辦法”對此予以了細化,但并未做出程序性的規定:二者都未做出強制性的罰則規范。民政部門實際上難以有效開展救助申請家庭經濟狀況的核對機制,比如個人存款的查詢,要么司法機關才有權查詢,要么個人授權才能查詢。據筆者近兩年實地走訪的重慶市6個區縣、9個鄉鎮(街道)低保工作人員反映,他們很難從銀行、車輛管理機構及房產管理機構獲得低保申請對象的存款、車輛、房產等財產狀況,制約了有效執法,無法做到“應退盡退”及有效打擊“騙保”等,而面對騙保、強行索保以及賄保等問題,也缺乏強有力的懲戒約束機制。

四是群眾監督過于寬泛。為彌補收入調查管理程序的不足,制度還規定了鄰里走訪、公示、投訴舉報等群眾監督形式。但這些制度要么流于形式,要么因制度執行者的“尋租”等道德風險或“偷懶”等逆向選擇而失效。

事實上,正因為制度可操性不強,在增加了基層工作難度的同時,也大量的導致基層制度執行者的“尋租”等道德風險或“偷懶”等逆向選擇問題。盡管各地在具體操作上對制度進行了很多富有成效的創新,比如在重慶的實地調查顯示,農村低保對象基本上由村社干部大量依據家族、人情及群眾對低保對象是否好逸惡勞等主觀印象為基礎,經集中討論和評議確定,這些制度創新一定程度上彌補了制度的缺陷。但也因政策執行的自由裁量權和隨意性,“人情保”、“印象保”等現象較為普遍(胡敏潔,2011)。

(四)專項救助導致低保福利結構性畸高,“能力建設”理念還需深化。

2003年起專項救助開始了分類施保,但一方面,縱觀國家和各地文件,尚未發現具體可操作的“分類”標準;另一方面,重慶①根據我們對重慶市的實地調查,重慶市個別區縣的低保總體福利水平達到全國人均收入水平。等地大規模的低保專項救濟又造成包括低保“附加福利”的總體福利水平嚴重高于低保邊緣群體等其他低收入人群。

自20世紀末以來,“能力建設”逐漸成為國際反貧困的主要政策理念。Sen(1992)認為貧困本質是人們多種能力缺失而不僅僅是收入的低微。這一觀點強調較好的基礎教育和醫療保障直接改善生活的質量,也增加了人們獲得收入和擺脫貧困的能力。世界銀行在墨西哥等南美國家的反貧困行動中,并不直接給予扶貧對象過多的現金和食物等直接福利,而是重點傾向與對貧困者的人力資本建設,包括衛生與疾病控制服務,強制性的就業培訓(不參加培訓就不能接受或限制接受扶貧救助)等多方面的“能力建設”政策。獲得諾貝爾和平獎得主孟加拉國銀行家穆罕默德·尤努斯,通過發起小額信貸運動,幫助千百萬窮人擺脫貧困。我國近30年的農村開發式扶貧,幫助約2.5億的農村貧困人口已下降到當前的不到2000萬人,取得了更為矚目的成績,可以說,扶貧政策更強調貧困人群的“能力建設”的思想,甚至更優于最低生活保障制度單純解決基本生存的制度邏輯。但在2009年國家啟動低保與扶貧的銜接工作后,以民政部的統計公報或國家扶貧辦為例,我們尚未發現該項工作獲得實質性進展的具體證據。

四、結論與建議

1.我國城鄉低保制度經過近20年的發展而逐漸規范,保障范圍逐漸擴大,基本覆蓋了城鄉絕大部分絕對貧困人群,從單一的低保生存救助向教育、住房、醫療等專項救助相結合的綜合性救助制度供給,實現了從單純解決基本生存問題到“能力建設”和人的尊嚴的轉變,取得了有目共睹的成績,但制度改進空間也還很大,需要一個持續的制度變遷(完善)的過程。

2.針對低保福利總量供給不足,城鄉差異、地區差異大的問題,不僅中央政府加大對各地的轉移支付力度,各省市也要加大對其基層政府的轉移支付力度,均衡城鄉間、地區間的公共服務投入,在此基礎上,真正“統籌城鄉、地區和社會經濟發展”,提高低保目前以縣級為主的統籌級次,重點依據物價水平,科學制定低保標準。同時,繼續推進低保與扶貧的銜接,強化低保人員的就業培訓與指導,深化“能力建設”理念。

3.合意的制度必須是一種納什均衡,必須是可實施的,這正是諾斯(1990)在制度的定義中要強調“實施”的要義。制度的“實施”要義,通俗講就是制度的可操作性。針對制度可操作性不強的問題,一方面,還是要在國務院2012年“意見”和民政部“辦法”的基礎上,實施流程再造,精細化管理流程,通過提高制度違規成本來強化制度供給的正向激勵和逆向約束,切實防范執行中的逆向選擇和道德風險問題;另一方面,還需在完善我國公共社會福利制度供給的總體框架下,針對不同需求類別和程度,建立不同保障內容、不同保障水平的多層次、多結構的立體福利供給體系,進一步公平社會福利供給水平,通過總體福利水平的提高來降低制度執行成本。最終從提高低保總體福利水平和“能力建設”兩方面來推動反貧困制度建設。

4.逐步加強基層財政民主,強化民主監督,充分發揮基層群眾的信息優勢,不僅可以起到對制度執行的監督作用,從長遠看,還可以為未來的制度變遷創造積極條件,并通過以上努力實現制度供求的帕累托最優均衡。

[1]邱莉莉:《制約城市低保救助體系發展的若干瓶頸及對策建議》,載于《統計研究》2005年第12期。

[2]游清富:《論我國最低生活保障制度行政執行程序中的難點》,載于《求實》2010年第2期。

[3]安徽省財政廳課題組:《完善城鄉居民最低生活保障制度的政策建議》,載于《財政研究》2011年第1期。

[4]江治強:《我國社會救助的財政問題與對策探析》,載于《山東社會科學》2008年第5期。

[5]傅志明:《我國社會保險制度發展的偏差與調整》,載于《中國行政管理》2010年第8期。