新世紀以來日本內容產業振興及對中國的啟示

徐 充 李建柱

日本是當今世界文化產業大國,更是內容生產強國。進入21世紀以后,日本“國內生產總魅力” (GNC)〔1〕的飆升大大提振了內容產業的國際競爭力,使其在金融危機對全球經濟和貿易造成嚴重沖擊的背景下,仍然整體上保持了逆勢增長的趨勢,成為在后金融危機時期推動日本經濟復蘇的重要動力。因此,通過厘清新世紀以來日本內容產業的發展概況,探究日本各界支持內容產業發展的舉措,對未來中國貫徹落實十二五規劃綱要提出的“推動文化產業成為國民經濟支柱產業”、“推動文化產業跨越式發展”的遠景目標具有重要意義。

一、新世紀以來日本內容產業發展概況

日本政府、學界、企業界對內容產業并沒有形成統一的定義。一般說來,日本內容產業主要涉及手工藝品、視覺藝術、視聽藝術、新媒體和設計等十幾個大類,其核心是電影產業、動漫游戲產業、新聞出版產業和表演藝術產業等產業部門。

(一)電影產業

在新世紀前幾年里,日本電影延續了20世紀80年代以來的持續頹勢。2000年,日本共有銀幕2524塊,全年放映電影644部,觀眾1.35億人,票房總收入1708.62億日元。該年日本國產電影占市場份額31.8%,接近日本有史以來最低水平。〔2〕從2002年1月到2006年10月,日本經歷了二戰后最長的一次景氣周期 (58個月),為日本電影的勃發提供了宏觀經濟條件。〔3〕2006年是日本電影經過三十年沉寂后復蘇的重要里程碑年份,該年銀幕總數首次突破3000塊,放映影片總數達821部,這個數字僅次于新世紀以來最高年份2012年的峰值。同時,國產影片市場份額自1986年以來首次超過進口影片的市場份額,國產影片票房1077億日元,是21年來首次超過進口影片。2012年,日本全年放映電影983部,票房收入1951億日元,國產影片占據65.7%的份額,均居新世紀以來新高。經過20世紀幾次公司聯合、兼并和重組,日本電影業已形成角川映畫、日活、東映、松竹和東寶等五大電影公司,在新世紀里先后推出了《入殮師》、《千與千尋》等一些列電影精品,其中《ROOKIES》(2009)、《借物少女艾莉緹》 (2010)和《海猿4:勇敢的心》(2012)分別以85億、92億和73億日元的總票房成為當年票房冠軍。

(二)動漫游戲產業

日本動漫游戲產業主要包括漫畫、動畫、游戲以及相關衍生品。日本素有“動漫王國”稱號,是世界最大的動漫原創、制作、消費和輸出國。早在20世界60年代,日本動漫便開始了產業化和規模化的生產,至20世紀末,日本與美國、韓國形成世界動漫市場三足鼎立之勢。據2008年日本信息媒體白皮書統計,2006年日本發行動漫雜志圖書共計12.7萬億冊,其中漫畫雜志7.5萬億冊,漫畫圖書5.2萬億冊,總銷售額4810億日元,占據日本該年出版物總銷售額的22.4%。該年共出版新書77074種,其中漫畫圖書占到10965種,占14.2%。2006年日本動畫市場規模達到2415億日元,700多家企業參與動漫原創、制作和發行,3000多家電影廳以放映動畫為主要收入,觀眾達到2000萬人。“日本2010年實際上映的電視動畫195部;上映的動畫電影數量為55部,達到了過去10年中的最高點,影像制品總銷售額為93414萬美元。”①鄭雄偉,亞太總裁協會鄭雄偉發布 〈全球文化產業發展報告 >〔EB/OL〕,http://finance.sina.com.cn/hy/20120206/092711319156.shtml.2012-2-6目前,日本動漫在世界70多個國家的電視節目中播放,占據了世界動漫市場60%的份額、歐洲動漫市場80%的份額。日本是世界第二大游戲生產國,日本游戲軟件和游戲機銷售總額多年連續占據世界第一位置。金融危機之后,日本游戲市場總規模約為5000億日元,其中硬件市場2000億日元,軟件市場3000億日元,從業總人口已達7.3萬人,是當今名副其實的世界游戲產業大國。

(三)新聞出版產業

日本新聞出版產業包括圖書、報紙、雜志及其它印刷品。出版產業也是日本傳統優勢產業部門,在過去幾十年中,在報紙發行量、期刊發行量、廣告收入等指標上奪得了多項世界紀錄。日本是世界人均報刊訂閱量最高的國家,主流報紙發行量都很大。在世界報紙與新聞出版者協會(WAN-IFRA)公布的全球最大的100家報紙排行榜中,日本報紙連續數年占據全球日報發行榜前三名。2007年,日本全國性報紙和地方性報紙共計100多家,從業人員約為5.3萬人,每年消耗新聞紙376萬噸,每天生產5256萬份報紙。日本平均每戶訂閱1.02份報紙,報紙普及率世界第一。〔4〕2011年,日本僅由縣發行的報紙總數就達到了4834.5萬份。其中,早版3397.6萬份,晚版113.4萬份,早版晚版合刊1323.6萬份。東京以537.6萬份的日發行量高居日本各地之首,其次是大阪和神奈川。

金融危機后,日本新聞出版產業遭到重創,五大報業集團除《日本經濟新聞》外,其他四家全部出現赤字,其中擁有800萬發行量的世界第二大報《朝日新聞》創刊130年來首次出現赤字。2010年,日本雜志共有4056種,包括月刊2320種,雙月刊520種。這比2000年4533種下降了10.5%,雜志銷售額創下連續15年滑坡的紀錄。“2012年書籍、雜志的銷售總額比2011年下降幅度達3.6%,已連續8年呈現下滑態勢,銷售總額更是26年來最低。”〔5〕

二、日本內容產業繁榮發展的成功舉措

(一)建立健全文化產業管理服務機構

日本內容產業管理服務機構體系龐大、組織嚴密、分工明確、協作高效,主要由政府機構、專業咨詢機構和行業自律組織等三方組成。政府機構所承擔的主要職責有:文化藝術產業發展的戰略制定、政策法規的執行和修訂、相關部門的合作、公共文化藝術產品的合作供給、重大文化活動和海外文化交流活動的組織協調。日本內容產業管理的中央級機構主要是日本文部科學省、經濟產業省、內閣官房、外務省等,其中,文部科學省下設機構文化廳具體主管全日本的文化藝術、宗教、版權等事務。日本政府根據經濟發展需要,還及時設立和調整新的文化產業發展協作部門和專職部門,比如2001年在文化廳內設置文化審議會,2003年在內閣增設知識產權戰略總部,2010年在經濟產業省制造產業局設立“酷日本室”。

專業咨詢機構主要以文化智囊的形式或設立于政府機構之內或獨立于政府之外,主要負責為政府和企業提供內容產業發展的戰略咨詢和具體實施建議;日本政府往往通過設立戰略會議、懇談會、幕僚會議、審議會等形式,協調文化產業智囊團共同研究制定促進文化產業發展的具體對策。行業自律組織作為政府職能的重要延伸,常常以社團法人和中介組織的形式存在,發揮政府所不能及的重大作用,每個行業都設有幾個較大的行業協會,具體負責本行業規則制定、優秀產品的推介、行業發展數據的統計、會員合法權益維護和一切其他相關活動。代表性協會有日本電影協會、日本音樂著作權協會、日本動畫協會、日本電腦娛樂提供者協會等。

(二)制定完備的政策法規

日本能長期保持內容產業強國的地位,首先得益于文化廳、經濟產業省和日本貿易振興機構等專業職能部門,這些部門以國家立法的形式為內容產業發展提供了較為科學、完備、務實的政策法規體系。20世紀90年代后,日本經濟長期低迷,汽車、電子機械等傳統產業發展呈現衰落勢頭。針對上述挑戰,日本政府用“文化立國”戰略取代20世紀70年代以來長期執行的“經濟立國”戰略。1996年通過的《21世紀文化立國方案》,成為指導日本21世紀新聞出版、動漫游戲、表演藝術等重要內容產業群發展的綱領性文件。步入新世紀以來,日本又頒布了《文化藝術振興基本法》 (2001)、 《著作權管理法》 (2001修訂)、《知識產權基本法》(2002)、《文化產品創造、保護及活用促進基本法》(2004)、《文字活文字振興法》(2005)、《文化藝術展出損害賠償法》(2011)等一系列重要法律法規。

2001年,經參議院批準正式頒布實施的《文化藝術振興基本法》作為推動文化藝術業發展的重要法律,明確指出通過采取形式多樣的文化藝術相關措施來豐富日本人民精神生活,保障人民接受、參與文藝活動和進行文藝創作的基本權利。為了更好落實文化藝術振興基本法的重要精神,日本內閣會議先后頒布了促進文化藝術發展的三個基本法案:第一法案 (2002)、第二法案 (2007)、第三法案(2011)。該法詳細闡述了文化藝術在日本經濟社會發展中的重要意義,決定把日本政府今后文化政策支持重點由文化硬件設備轉向文化內容方面,要求地方政府和私人部門切實在公共文化藝術產品供給方面發揮更大作用,并以建設“一個文化藝術基礎上的國家”為目標,提出了全面涵蓋文化藝術活動支持、文化產業人才培養、青少年文化素質教育、文化產業品牌建設、文化藝術遺產代際傳承、文化對外傳播和國際交流在內的六大戰略。

(三)建立強大的資金支持系統

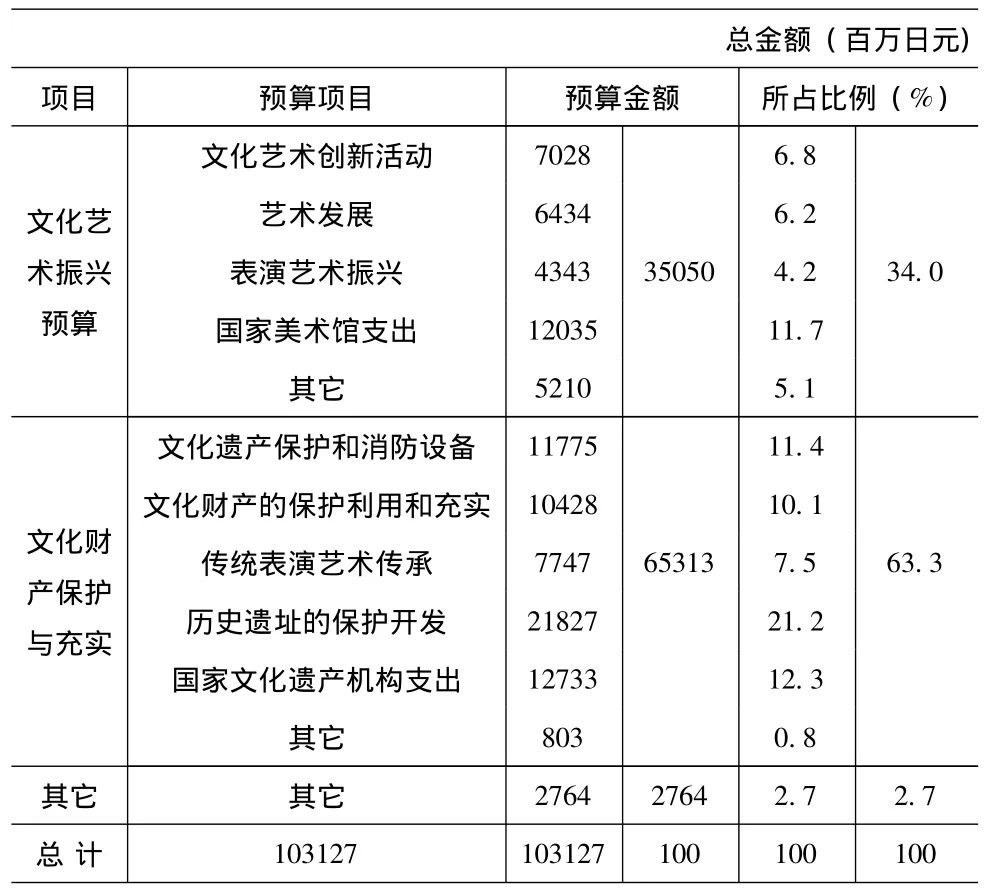

文化產業是高風險、高投資的新興產業門類,資金問題是困擾各國文化產業發展的普遍問題。日本文化產業發展的資金來源主要有政府財政、稅收減免和私人基金三大渠道。一是政府財政支持。2011年度日本政府的財政預算總額是924116億日元。同年,日本文化廳的預算額是1031.27億日元,比2010年度增加1.1%(如表1)。為生產創作更多高水準的藝術作品,《第三法案》提出對日本音樂、舞蹈、傳統表演藝術和流行文化活動進行補助,通過建立新的支持機制,不僅對單一的文化藝術項目進行補助,而且還把更多優秀藝術活動在特定時間內聚集在一起,形式包括舉辦文化節、展覽、賽事等。

表1 日本文化廳2011年預算表

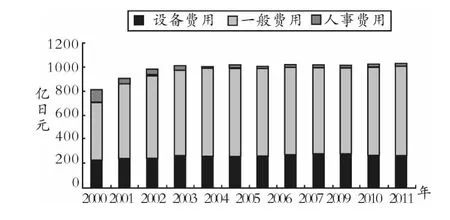

圖1 2000-2011年日本文化廳預算變動圖

二是稅收減免。2001年以來,日本政府推出了文化產業相關的十幾種稅收優惠措施,涉及文化財產捐贈、文化遺產收入稅、藝術品贈與、非營利組織舉辦文化藝術活動和歷史遺產遺址保護開發等多個方面。〔6〕日本文化廳2010年對137項音樂項目、56項舞蹈項目、179個喜劇項目、35個傳統藝術表演、21項公共演出進行了資助,對谷桃子芭蕾舞團60周年音樂會演出的《悲慘世界》等項目進行了稅收減免。〔7〕

三是成立私募基金。日本政府日益重視發揮私人部門在電影制作發行、動漫原創和制作、印刷品儲存和流通等環節中的促進作用。日本藝術贊助協會是由私人企業發起成立的日本第一家非營利性機構,長期致力于為日本文化藝術活動提供資金、調查數據、市場信息。據日本藝術贊助協會 (KMK)發布的《2009年贊助報告》顯示,2000—2009年間,該協會共接受申報6350項,贊助4230項,贊助率高達66.6%,十年累計贊助總金額高達2395.68億日元。其中最高的一年2005年就提供了331.43億日元的支持。日本藝術基金 (JAF)也不斷擴大其文化藝術支持的范圍,1990年到2009年的20年間,該組織為14704項目提供了總價值353億日元的資金支持,2009年為661個項目提供了12億日元的資金支持。

(三)充分保護利用文化遺產

日本新修訂的《文化遺產保護法》對古代建筑、遺址遺跡、手工藝品制作、自然文化景觀、乃至地下尚未發掘的文物都做出了詳細而嚴格的規定,明確了中央政府、地方政府、社會組織和文化遺產個體所有人各自的權限和責任。根據該法建立的新的認定登記制度和保護措施,國寶級文化財產的保護和利用由中央政府負責,其評定、挑選、登記由文部科學省根據文化廳提交的報告組織實施。對于那些由私人掌管的文化財產,其保護和維修費用、消防設備以及其他必備防災設施的維護和更新,也將得到政府一定比例的補貼。

日本文化財產共分為有形、無形、民俗、紀念物和傳統建筑群等五大類,具體涵蓋繪畫、音樂、雕塑、古籍、舞蹈、陶藝、茶藝、傳統工藝、傳統表演藝術、古代交通設施遺存、古建筑群落等六十多個小類。有形文化財產歷來是政府保護的重點。截至2011年,中央政府先后指定了2374項重要文化財產,其中包括216處國寶級文化遺產和4404處古跡建筑及其相關設施,這些文化財產中有2095項是古代建筑遺址,279處是近代遺址。另有24項重要自然文化景觀、88處各建筑重點保護區也得到了保護。此外,日本政府也十分重視對于無形文化財產的保護利用,特別重視發揮非物質文化遺產所有者和傳承人的作用。日本對于在茶藝、陶藝、和歌、歌舞伎、能劇、狂言等傳統表演藝術和傳統工藝方面身懷絕技的藝術家給予特殊關注,中央政府每年專門撥出200萬日元特殊資金為這些藝術家舉辦公開表演、培育傳承人、出國交流等給予資助。除此之外,還把政府、公益性組織和個體愛好者聯合起來,協助藝術家錄制創作節目、保護藝術作品,傳承他們的技藝。截至2011年,日本政府共指定并資助了272項重要無形民間文化財產、68位表演藝術家和73位絕活傳承人。

(五)積極促進國內外文化交流

日本政府促進文化交流的形式包括開辦重要門戶網站、舉辦重大文化藝術活動、海內外藝術家交流和擴大文化產品和服務貿易等四項。日本政府認為,推動文化內容產業創新關鍵在于不同文化藝術門類和學派之間要加強交流、及時溝通信息。為此,日本政府開通了經濟產業省、文部科學省、國家藝術館、國家博物館、國家大劇院等多個政府所屬重要文化機構的門戶網站。

日本國內重大文化藝術活動包括:國家文化藝術節、媒體藝術節、東京亞洲電影節、東京電玩優秀大展、ATP電視大賽、日本國際文化產品展、日本國際創意節等活動。自1946年以來,日本每年秋天要舉辦全國優秀藝術作品參與的日本國家藝術節,至2012年已經連續舉辦了67屆,對舞臺表演、藝術創作等領域的優秀作品給予物質獎勵和精神鼓勵,對成就突出的人和作品分別授予國家藝術節大獎、優秀獎、新銳獎等多個獎項。日本媒體藝術節是1997年開始設立的一項文化內容產業重大活動。該活動主要是推薦優秀媒體藝術作品。2010年,該節吸引了2645個參加項目,其中有來自海外的48個國家的694個項目,創歷史新高。

為促進海外文化貿易,加強向海外推介日本文化,日本文部省與經濟產業省合作創立了創意產業產品海外流通促進會。日本外務省還協同日本經濟產業省向海外推廣日本文化產品和日本品牌,利用政府專門支持文化創意產業發展的“文化無償援助”資金,購買本國卡通動畫片的播映版權,免費無償提供給中東一些發展中國家電視臺播放,以便打開這些國家的市場。日本支持文化產業發展的上述措施取得了積極成效,據2011年日本統計局針對8.3萬個家庭20萬名受眾的社會隨機調查結果顯示,在設定的受眾參與文化娛樂活動的20個指標中,除了“參加流行音樂會”和“居家打游戲”兩個指標比2006年的參與率略微下降外,其他18個參與指標均呈上升趨勢。〔8〕這表明,金融危機并未對日本社會文化消費需求造成重大和持續影響,可以預見,未來幾年日本文化產業的發展將更具活力。

三、日本內容產業發展對中國的啟示

2011年召開的中共十七屆六中全會首次提出推動文化產業成為國民經濟支柱性產業的戰略,這是中國未來一段時期文化產業發展的重要方向。日本內容產業發展至少可以得出下列四點啟示。

(一)深化文化體制改革,突出市場機制的基礎作用

截至2012年,我國文化體制改革已經取得了巨大突破,國有文化藝術院團和影視發行制作單位的轉企改制任務基本完成。同時也應看到,在技術層面的文化體制改革任務完成的同時,更深層次的一些問題才剛剛暴露出來,已經初步取得的改革成果也有待通過進一步深入推進文化體制改革來鞏固。一是要一進步推動政企分開、政事分開。在厘清政府和市場、政府和文化經營單位、政府和社會中介組織之間關系的基礎上,把凡是政府不該管、管不好的文化事務交給市場去做,切實減少政府對文化企業的行政干預,堅決避免政府與企爭利,切實把政府職能轉移到提供政策法規、加強市場監管和提供公共服務上來。二是要進一步完善文化管理模式。通過進一步整合新聞出版、廣播電視、電影等產業的管理機構,逐步解決政府機構重疊設置、管理權限交叉不清的問題,建立起科學、高效的文化管理模式,逐步將政府管理文化的手段由以行政手段為主過渡到以經濟手段和法律手段為主上來。〔9〕

(二)創新投融資模式,實現投資主體多元化

日本文化產業發展的經驗表明,政府可以在文化產業投融資方面發揮示范、引導和扶持的作用,逐步建立起企業財團、社會組織和公民個人多方參與的多元化投融資機制。對于我國目前來說,一是要支持金融機構,尤其是具有較為成熟運作經驗的商業銀行創新投資理念,創新金融產品和服務,加大對文化產業信貸支持力度,針對文化企業特別是中小型文化企業規模小、分布散、抗風險能力不強等特點,開發多元化、多層次的金融產品,為文化產業項目提供更多多元化、個性化的金融服務。二是鼓勵經營穩定、管理成熟的優秀文化企業通過上市融資,拓寬資金來源。對于已經上市的文化企業要加強監管,提供信息和政策咨詢服務,扶植更多的企業分期分批逐步上市。三是引導各類社會資本成立文化產業投資基金,參與新聞出版、廣播電視、電影、藝術表演等文化產業核心層內容產品的投資,積極引導文化基金切實把資金優先投放給優質文化產業項目,防止熱錢集中涌入文化產業園區,助長文化產業泡沫。四是啟動保險業支持文化產業發展的試點,創造更多適合文化產業特點的保險產品,積極探索文化產業投融資風險中的分擔機制,有效化解文化產業項目運營中的風險。

(三)創新人才培育模式,構建多層次人才培養體系

文化產業振興的基礎是創意,創意的來源是人才。因此,培養大批文化產業優秀人才是日本、美國、韓國等國振興文化產業的重要保證。目前,我國文化產業人才隊伍培養中存在學科設置不合理、師資隊伍結構不合理、人才就業渠道狹窄、產學研脫節等問題,必須協同發揮政府、文化企業和社會團體的作用,建立多層次人才培養體系。第一、加強高校文化產業管理專業人才的培育。高等院校作為文化產業人才培育的重要基地,應該培養掌握文化產業基本理論與方法、同時又具有寬闊的文化視野和現代管理意識的高級人才。針對高校文化產業管理專業普遍存在重視專業基礎知識、輕視社會實踐環節的問題,要增加培育學生的社會實踐能力和專業技術能力教學環節的設置,使學生既掌握課堂基礎理論,又掌握多項實踐技能,成為符合文化產業市場發展需求的復合型人才。第二,加強文化產業專業師資隊伍建設。要鼓勵高校文化產業管理專業教師在做好教學工作的同時,盡量結合文化市場參加文化產業實踐。積極引進有海外留學背景的教學科研人才,積極吸引企業和社會組織中的專業技能人才到高校承擔教學任務,提高師資隊伍綜合素質,建立起多元化的師資隊伍。第三,充分發揮文化企業和社會團體在人才培育中的作用。黨的十七屆六中全會提出“鼓勵和扶持高等學校和中等職業學校優化專業結構,與文化企事業單位共建培養基地”,這為解決我國文化產業人才培養中形成產學研相結合的培養機制指明了方向。要完善文化產業經營管理人才的資格準入制度,完善文化人才職業培訓網絡,加大文化企業依托自身教育機構培育文化產業專業人才的投入,充分發揮社會培訓機構在文化產業人才培育中的重要作用,建立起多層次的文化產業人才培育體系。

(四)推動國際文化貿易,促進對外文化傳播

約瑟夫·奈認為,一個民族是否真正強大,不僅取決于軍事、科技和經濟等硬實力,還包含文化價值觀的吸引力和國際事務中的話語權等軟實力方面。〔10〕日本內容產品和服務的對外貿易是日本文化產業的重要方面,其遍布全球的卡通形象和游戲機表明,發展內容產業必須重視對外文化傳播和國際文化貿易。我國的文化貿易,一是要打造對外文化貿易龍頭企業和國際知名品牌。文化產品的生產和出口主要責任在企業。要按照文化部《關于推動文化產品和服務“走出去”的總體規劃》和《中國文化出口指導目錄》的要求,在電影電視、動畫游戲、文化咨詢等行業著力培育一批國家文化出口重點項目和重點企業,帶動一批市場競爭力較強的中小型文化企業走出國門參與全球競爭。二是要加快科技與創意融合,推出文化精品力作。把中華文化的精髓融入到文化產品和服務中去,以創意支撐產品,以產品承載創意,在內容創意和科技創新兩個著力點上打造出口文化產品和服務的綜合競爭優勢。三是要重視構建支持對外文化貿易的產業發展格局。中國文化產業發展的典型特征是地域發展不平衡,要著力發揮文化基礎好、市場競爭力強、對外貿易便捷的東南沿海中心城市作為文化產業對外貿易橋頭堡的引領作用;鼓勵廣大中西部地區發揮歷史文化資源豐富、地域特色鮮明、文化貿易成本較低等優勢,形成東部中心城市特色文化產業集聚區,構建東、中、西部地區分工明確、相互配合的文化產業貿易格局。

〔1〕Douglas McGray.Japan’s Gross National Cool〔J〕.Foreign Policy,May.2002

〔2〕Japanese Economy Division.Japanese Film Industry〔R〕.Japan Economic Monthly,May.2004

〔3〕趙放.日本經濟為什么缺乏景氣實感〔J〕.現代日本經濟,2013,(1).

〔4〕日本多數報紙發行量“注水”〔J〕.新聞記者,2007,(8).

〔5〕戴錚.連續八年下滑:日本出版業銷售額創二十六年來新低〔N〕.中華讀書報,2013-02-06.

〔6〕JETRO.“Cool”Japan’s Economy Warms Up〔R〕,March.2005

〔7〕Kumiko Iwazaki.Development of Digital Science Museum based on Visitors’s Memories〔J〕.Journal of Socio-informatics,Sep.2012

〔8〕Statistics Bureau of Japan.Results of the 2011 Survey on Time Use and Leisure Activities〔R〕.News Bulletin,2012-10-23.

〔9〕課題組.文化體制改革背景下的政府職能轉變與整合〔J〕.中國行政管理.2010,(10).

〔10〕Joseph.S.Nye,Soft Power:The Means to Success in World Politics〔M〕.PublicAffairs.2004.pp3