商業(yè)模式研究述評與未來研究展望

張承龍,張 輝,3,夏清華

(1.武漢大學 經(jīng)濟與管理學院,湖北 武漢430072;2.湖北工程學院 經(jīng)濟與管理學院,湖北 孝感432000;3.湖北小微企業(yè)發(fā)展研究中心,湖北 孝感,432000)

目前,商業(yè)模式普遍成為戰(zhàn)略學家、營銷學家、管理學家以及企業(yè)家們用來描述和概括企業(yè)如何獲取競爭優(yōu)勢,乃至開展二次創(chuàng)業(yè)的重要概念,而中央經(jīng)濟工作會議也明確提出了以創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式的方式來提升產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)的戰(zhàn)略任務。商業(yè)模式作為近年來熱點的研究領域,在闡釋一些相對獨特的經(jīng)濟現(xiàn)象和企業(yè)戰(zhàn)略時,似乎非常具有說服力。然而,到底何為商業(yè)模式?商業(yè)模式研究的參照系或理論基礎是什么(Benchmark or Reference)?商業(yè)模式的分析框架內(nèi)容或工具有哪些(Analytical tool or Model)?商業(yè)模式到底應當以何種研究視角更能獲得理論的拓展和創(chuàng)新(Perspective)?學界對于這些問題的回答還不夠系統(tǒng),對于商業(yè)模式問題的探討較多但過于分散不夠收斂。有的學者從經(jīng)驗過程角度分析商業(yè)模式要素有哪些;有的學者基于商業(yè)模式的內(nèi)在構(gòu)成要素討論商業(yè)模式的分類問題;有的學者從商業(yè)模式的學科屬性分析其未來研究的定位和方向等。經(jīng)濟學家錢穎一、田國強教授等在討論現(xiàn)代經(jīng)濟學的分析框架和研究方法時曾指出,只有正確把握現(xiàn)代經(jīng)濟理論的分析框架、研究平臺、參照系或度量標尺以及分析工具,我們才能快速把握住問題本質(zhì),正確理解其理論精髓,還能夠進一步推動理論創(chuàng)新。同理,我們認為只有在搞清楚商業(yè)模式的參照系、分析框架和工具以及視角之后才能夠幫助學者們將商業(yè)模式研究提升到更高的理論層面,并推動商業(yè)模式研究的拓展,同時指導實業(yè)界的企業(yè)家們制定合適的商業(yè)模式,依據(jù)動態(tài)的商業(yè)環(huán)境來評估比較企業(yè)商業(yè)模式的有效性,并就是否創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式進行決策。

一、商業(yè)模式內(nèi)涵的界定

商業(yè)模式概念的提出是緣于上個世紀九十年代互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用。[1]學界及實踐界普遍接受和應用商業(yè)模式這一概念,卻并不存在一個讓大家普遍認同的定義。總體而言,學界對于商業(yè)模式的定義主要集中于以下幾種:認為商業(yè)模式是企業(yè)創(chuàng)造價值和獲取價值的一種“主張”;“客戶關系描述;“決策變量代表”;“組織架構(gòu)”;“組織模型”;“結(jié)構(gòu)框架”;非互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)活動集;可盈利的戰(zhàn)略性框架;“商業(yè)邏輯”;“持續(xù)獲利方式”;經(jīng)濟目標與社會戰(zhàn)略目標相一致的能力配置;商業(yè)模式是創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)意開發(fā)的最終成果;企業(yè)創(chuàng)造價值的基本方式,創(chuàng)造的首個內(nèi)涵是生產(chǎn),其次是交換或交易。綜上可知,國內(nèi)外學者對于商業(yè)模式研究的核心是企業(yè)如何通過產(chǎn)品或服務的增值活動來盈利,企業(yè)不再僅僅將顧客作為一種產(chǎn)品或服務的接受者,而是將顧客作為企業(yè)價值的共同創(chuàng)造者。正如德魯克和邁克爾·波特的學生,曾擔任《哈佛商業(yè)評論》副主編的Magretta女士所言:“商業(yè)模式(Business Model)追根溯源,實際上還是要回答德魯克時代所提出的關于企業(yè)的基本問題:顧客是誰?(Who is Customer?)顧客價值為何?(Benefit to the customer from using the products or service?)企業(yè)如何獲利?(How will the firm make money?)企業(yè)如何以適當?shù)某杀緸轭櫩吞峁﹥r值的經(jīng)濟邏輯是什么?”。[2]從商業(yè)模式定義的演化趨勢來判斷,商業(yè)模式研究的重心逐步從早期注重企業(yè)內(nèi)部的運營模式、財務收益結(jié)構(gòu)、營銷模式向“戰(zhàn)略、價值鏈、價值網(wǎng)絡”等領域轉(zhuǎn)移;商業(yè)模式的研究對象已明顯從最初互聯(lián)網(wǎng)電子商務單體企業(yè)的經(jīng)驗起點,向其他一般普通類企業(yè)擴展和推廣;商業(yè)模式研究的焦點,已由一些知名大型企業(yè)轉(zhuǎn)向中小企業(yè)如何創(chuàng)生成長的關注上;商業(yè)模式研究對于顧客的界定,從帕累托“二八定律”的重要客戶維護轉(zhuǎn)向安德森的“長尾理論”的非主流顧客的再開發(fā)上。學界雖然并未對商業(yè)模式定義做出一致性的界定,但學者們澄清了一些商業(yè)模式的理解偏差:(1)商業(yè)模式并非從供應商→企業(yè)→顧客的線性價值創(chuàng)造機制;(2)商業(yè)模式既不同于產(chǎn)品市場戰(zhàn)略(即不同于企業(yè)在產(chǎn)品市場中差異化、成本領先的戰(zhàn)略定位),也不同于公司戰(zhàn)略(即描述和指導企業(yè)如何在商業(yè)領域中變得更有活力);(3)商業(yè)模式不能縮減為“企業(yè)內(nèi)部組織形式“(如激勵機制、控制機制、活動系統(tǒng)以及核心企業(yè)等概念來加以替代)。商業(yè)模式往往因注重“顧客需求”而用來作為企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的源泉,較少將關注的視角轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略上來。總而言之,商業(yè)模式既非價值主張,也非收益模式或關系網(wǎng)絡,而是對上述要素的整合和一體化。

通過對已有關于商業(yè)模式定義的回顧,以及現(xiàn)有商業(yè)模式研究的主要趨勢,我們借鑒Amit,Zott[3]以及 Chesbrough 和 Rosenbloom[4]對于商業(yè)模式的定義,在本研究中將商業(yè)模式界定為“在特定的市場環(huán)境中,企業(yè)利用自身獨特的戰(zhàn)略、網(wǎng)絡、技術(shù)等核心資源,為企業(yè)及其他利益相關者創(chuàng)造價值并獲取持續(xù)競爭優(yōu)勢的經(jīng)濟邏輯架構(gòu)”。該定義具有以下內(nèi)涵:首先,商業(yè)模式的目的在于為企業(yè)及利益相關者創(chuàng)造價值,并獲取持續(xù)競爭優(yōu)勢。這區(qū)別于經(jīng)濟學中企業(yè)利潤最大化的單純目標,商業(yè)模式不僅要考慮實現(xiàn)企業(yè)自身的利益,還需要實現(xiàn)與之有各種關聯(lián)的利益相關者的利益,顯然已經(jīng)將顧客納入價值的共同創(chuàng)造體系之中,而不僅僅將其視為產(chǎn)品或服務的接受者;其次,商業(yè)模式的最終構(gòu)架需要依賴企業(yè)自身已擁有的核心資源,如已有的銷售渠道、企業(yè)網(wǎng)絡以及核心技術(shù)特征(如美國運通公司上世紀五十年代達到頂峰的“旅游支票”商業(yè)模式,即是依靠企業(yè)原來在全球構(gòu)建的龐大商家網(wǎng)絡和客戶群體);最后,企業(yè)商業(yè)模式的設計和運行一般針對的是特定的市場或行業(yè)環(huán)境,故商業(yè)模式具有較強的市場針對性和定位。

二、商業(yè)模式研究參照系或理論基點

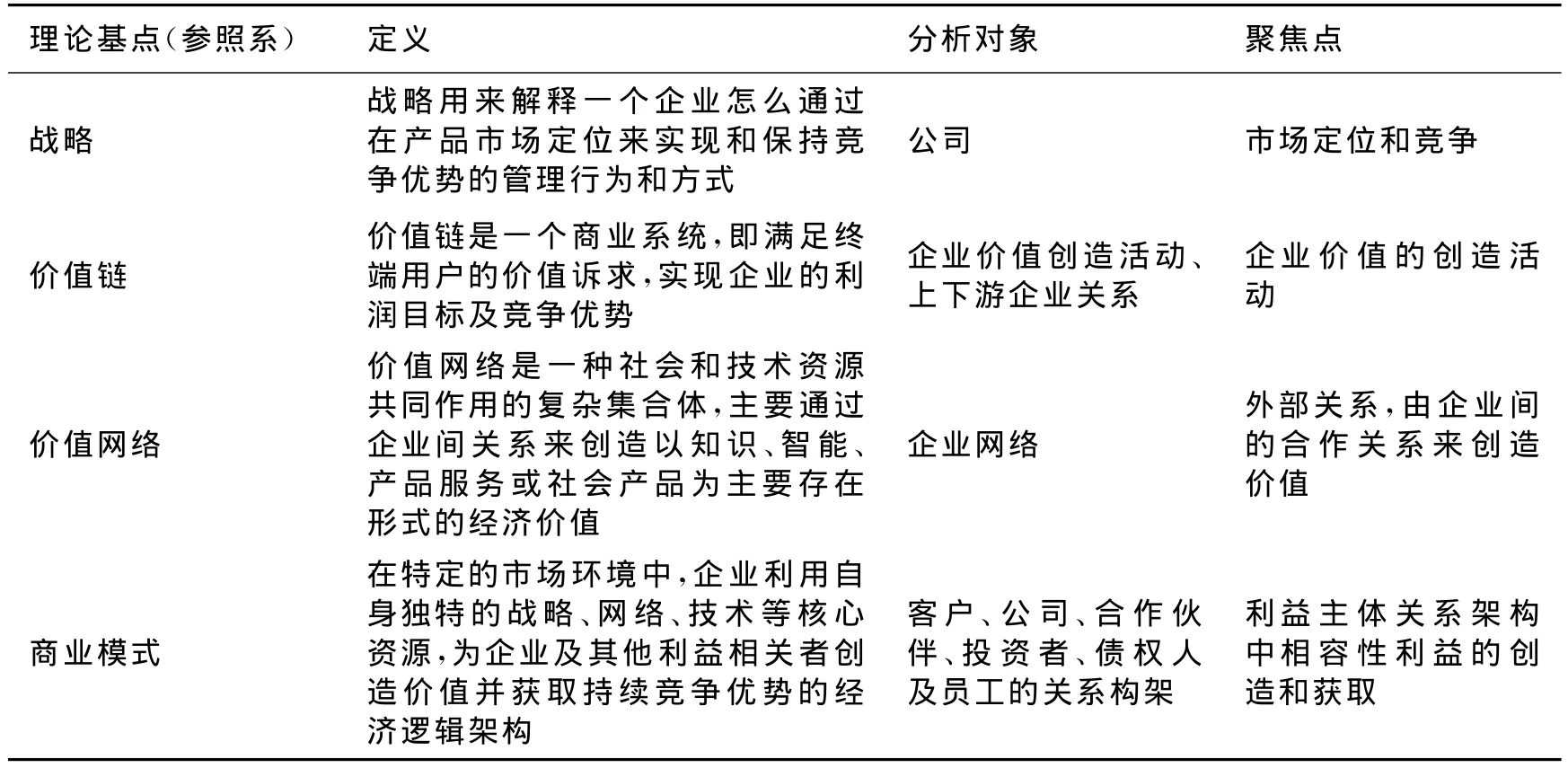

初步了解商業(yè)模式的定義和基本內(nèi)涵之后,需要進一步掌握商業(yè)模式概念提出的理論基點或參照系是什么?一個概念或理論的提出若缺乏參照系和理論基點,則容易讓我們的研究迷失方向和缺乏深度,提出的概念或理論則又有隨意杜撰之嫌;有了參照系或理論基點之后,一個概念或理論才具有生命力和說服力。通過總結(jié)已有的商業(yè)模式研究成果,我們可以清楚看到商業(yè)模式的提出有其深厚的理論淵源:戰(zhàn)略理論、價值鏈以及價值網(wǎng)絡等這些理論構(gòu)成了商業(yè)模式的重要理論參照系或基點,這利于我們更好認識一些管理新現(xiàn)象,并把握住企業(yè)管理問題的關鍵。

1.商業(yè)模式研究參照系之一:戰(zhàn)略理論。將戰(zhàn)略作為研究的參照系和理論基點,是目前關于商業(yè)模式研究的重要做法之一。戰(zhàn)略注重價值獲取(Value capture)和競爭優(yōu)勢(Competitive advantage)(相對于價值創(chuàng)造而言);商業(yè)模式強調(diào)合作、搭檔關系以及共同的價值創(chuàng)造(Value creation);商業(yè)模式綜合考慮如何進行持續(xù)地總體價值創(chuàng)造,以及如何適當獲取價值,即商業(yè)模式考慮更多的是如何為現(xiàn)有商業(yè)模式的利益相關者(Stakeholders)(如核心企業(yè)、顧客、供應商以及其他交易伙伴)創(chuàng)造總體的利益。商業(yè)模式關注以顧客為中心(Customer-focused)的價值創(chuàng)造,還強調(diào)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)化價值創(chuàng)造模式,以及與外部組織在可獲得性要素和產(chǎn)品市場內(nèi)進行經(jīng)濟交換的方式。與此同時,商業(yè)模式強調(diào)企業(yè)為各種利益相關方所主張的企業(yè)價值,以及用以創(chuàng)造和向顧客傳遞價值的企業(yè)活動系統(tǒng)的必要細節(jié)。簡言之,商業(yè)模式強調(diào)合作,商業(yè)戰(zhàn)略更強調(diào)競爭。通過討論戰(zhàn)略與商業(yè)模式之間的關系,來認識商業(yè)模式對于企業(yè)價值提升的作用,Zott和Amit曾有過深入的討論。他們通過對商業(yè)模式與戰(zhàn)略互補關系的研究,進一步拓展了企業(yè)戰(zhàn)略與企業(yè)結(jié)構(gòu)之間的相互擬合匹配理論,商業(yè)模式既可作為一個結(jié)構(gòu)性概念,也可作為企業(yè)戰(zhàn)略的重點進行研究。魏江等參照市場戰(zhàn)略和戰(zhàn)略網(wǎng)絡兩個相近的概念,從分析單位、回答的主要問題以及關注焦點等三個方面分析它們與商業(yè)模式之間的區(qū)別和聯(lián)系,認為商業(yè)模式主要關注的是企業(yè)內(nèi)外部交易的連接結(jié)構(gòu);市場戰(zhàn)略關注的是企業(yè)在內(nèi)外部開展市場競爭的行為和活動;戰(zhàn)略網(wǎng)絡則主要關注企業(yè)與外部企業(yè)之間的網(wǎng)絡關系。[5]

2.商業(yè)模式研究參照系之二:價值鏈理論。Porter在其《競爭優(yōu)勢》著作中將單個企業(yè)的價值創(chuàng)造活動分為基本活動和輔助活動兩個大類。其基本活動包含有產(chǎn)品物流過程中的各種活動,如產(chǎn)品制造、銷售、向買方和售后服務轉(zhuǎn)移的各種活動;輔助活動是通過輔助基本活動向其提供外購投入、技術(shù)、人力資源以及各種公司范圍內(nèi)的職能支持,企業(yè)的基礎設施雖不同企業(yè)的基本活動直接聯(lián)系,但也會支撐整個價值鏈的正常運轉(zhuǎn)。Porter的價值鏈概念被廣泛作為供應鏈的應用模式進行研究。Porter指出,“價值鏈”圍繞在企業(yè)四周,但需要強調(diào)的是價值鏈中任意活動為終端顧客所創(chuàng)造的價值若想高于其消費成本,均有賴于個體企業(yè)在作為一個實體的價值鏈中富有競爭性的價值定位,而不僅僅是連接到價值鏈中即可。對于價值鏈的定義,Porter有過詳細的描述:價值鏈是一個商業(yè)系統(tǒng),即滿足終端用戶的價值訴求,實現(xiàn)企業(yè)的利潤目標及競爭優(yōu)勢。具體而言,Porter的價值鏈強調(diào)單個企業(yè)的價值創(chuàng)造過程,即企業(yè)從產(chǎn)品的設計和開發(fā)到原材料采購和中間品投入、營銷程序以及對最終客戶的服務等價值創(chuàng)造的循環(huán)過程。價值鏈是構(gòu)成企業(yè)競爭優(yōu)勢的基石,然而單個企業(yè)的價值鏈不是孤立的活動集合,它們是由企業(yè)價值鏈各種活動所構(gòu)成的一個相互依存的系統(tǒng)。企業(yè)的競爭優(yōu)勢的來源也往往是單個企業(yè)價值鏈各個活動之間所產(chǎn)生聯(lián)系方式和手段異于其他競爭對手。

價值鏈將企業(yè)作為一個自主實體與對手競爭,并將企業(yè)視為原子化的行動者(Atomistic Actors)在市場中與其他競爭者競爭。價值鏈主張企業(yè)價值實現(xiàn)的邏輯起點在于顧客的價值主張(顧客的心理價格預期減去獲取價值的成本),進而催生企業(yè)價值鏈形成、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的安排以及企業(yè)價值戰(zhàn)略選擇和市場定位,通過生產(chǎn)和運營及網(wǎng)絡、信息等中介連接行業(yè)價值鏈,并最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標。由此可見,與商業(yè)模式的主要內(nèi)容和觀點一脈相承,價值鏈與商業(yè)模式的價值創(chuàng)造邏輯是基本一致的。當然,商業(yè)模式的核心主張統(tǒng)攝了企業(yè)基本價值鏈的價值創(chuàng)造活動,還整合了傳統(tǒng)線性價值鏈和非線性價值鏈中利益相關者的整體利益創(chuàng)造活動,顯然,商業(yè)模式的內(nèi)涵和外延既繼承了價值鏈的基本主張,又對價值鏈的討論范圍和深度進行了質(zhì)的拓展。

3.商業(yè)模式研究參照系之三:價值網(wǎng)絡理論。毫無疑問,價值鏈這一工具性理論概念用來分析傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),特別是制造類企業(yè)的價值創(chuàng)造機制是非常有價值的,然而,一旦在其他新型企業(yè)組織形式如虛擬企業(yè)、網(wǎng)絡化組織等出現(xiàn)時,價值鏈分析則顯得不夠充分了。那么,價值網(wǎng)絡概念的提出,既反映了現(xiàn)實商業(yè)網(wǎng)絡中的行動者如何創(chuàng)造價值的過程,又是“網(wǎng)絡經(jīng)濟”現(xiàn)實的必然產(chǎn)物,該概念的提出為我們提供了一種重新審視和分析競爭環(huán)境的有力工具。Thorelli將網(wǎng)絡概念作為一種全新的治理類型介于“市場”與“科層制”之間。[6]Parolini將價值網(wǎng)絡視為“提交終端客戶價值主張的企業(yè)活動集合”[7];Allee則將價值網(wǎng)絡拓展為“一種社會和技術(shù)資源共同作用的復雜集合體,主要通過企業(yè)間關系來創(chuàng)造以知識、智能、產(chǎn)品服務或社會產(chǎn)品為主要存在形式的經(jīng)濟價值”[8]。故而,企業(yè)領導者必須審視價值網(wǎng)絡及位于其中的合作伙伴(企業(yè))的組織肌體的健康狀況以及運行態(tài)勢,這些與企業(yè)自身的健康及運行同等重要。價值網(wǎng)絡由相互補充的“節(jié)點(Node)”和“連接(Links)”所構(gòu)成,網(wǎng)絡特征的界定能夠與不同節(jié)點和連接形成互補,一種服務在網(wǎng)絡中提交需要使用兩個或更多的網(wǎng)絡要素。故價值網(wǎng)絡即是“一組由相互關聯(lián)的自組織單元構(gòu)成,彼此間能夠獨立運行和管理,但同時能夠在共同的原則和服務水平協(xié)議框架下協(xié)調(diào)運營的集合體”。由該定義可知,處于網(wǎng)絡中的企業(yè)是獨立的,然而,他們也會自然而然地能夠形成“垂直準一體化”。因此,價值網(wǎng)絡在促進企業(yè)績效提升及產(chǎn)業(yè)演化中扮演著重要的角色。

顯然,在現(xiàn)有研究中,許多學者從不同的領域來共同探討各種商業(yè)主體連接起來形成的網(wǎng)絡這一研究對象,并對網(wǎng)絡現(xiàn)象及其結(jié)構(gòu)分類進行了許多抽象的描述,但是,無論是交易成本理論、網(wǎng)絡理論、網(wǎng)絡經(jīng)濟理論,還是其他理論都不能很好地提供支持并回答好企業(yè)在網(wǎng)絡經(jīng)濟條件下的戰(zhàn)略形成這一實踐性問題。故而,我們需要價值網(wǎng)絡的全新分析工具,了解價值網(wǎng)絡中企業(yè)與其他網(wǎng)絡成員之間的關系,戰(zhàn)略家們就能夠更好地理解:價值網(wǎng)絡中哪里可以產(chǎn)生價值?并且這些價值如何共同創(chuàng)造?企業(yè)的活動如何影響網(wǎng)絡?網(wǎng)絡中其他成員如何對企業(yè)的活動做出反應?

通過對比戰(zhàn)略理論、價值鏈以及價值網(wǎng)絡理論主張可知,商業(yè)模式顯然是企業(yè)當前經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化的產(chǎn)物,商業(yè)模式與戰(zhàn)略一樣均追求價值和企業(yè)競爭優(yōu)勢的獲取,但商業(yè)模式更注重共同利益的創(chuàng)造,這種價值和利益的創(chuàng)造可以來自于傳統(tǒng)的線性價值鏈(如傳統(tǒng)的制造類企業(yè)價值鏈),也可以來自于非線性的價值網(wǎng)絡(新型企業(yè)組織如虛擬企業(yè)、網(wǎng)絡型企業(yè)),這取決于企業(yè)所處的行業(yè)特征和企業(yè)屬性。有了戰(zhàn)略、價值鏈以及價值網(wǎng)絡理論這些參照系或理論基點,商業(yè)模式的研究和討論便有了更為廣闊的平臺:我們既可以從戰(zhàn)略與商業(yè)模式的交互關系出發(fā)推進商業(yè)模式的深入研究,也可以從價值鏈出發(fā)來探討商業(yè)模式的主要特點,更能從網(wǎng)絡理論層面來探討新型企業(yè)組織形式的價值創(chuàng)造和價值獲取過程(見表1)。

表1 商業(yè)模式與相近參照概念之間的區(qū)別聯(lián)系

三、商業(yè)模式研究框架或工具評介

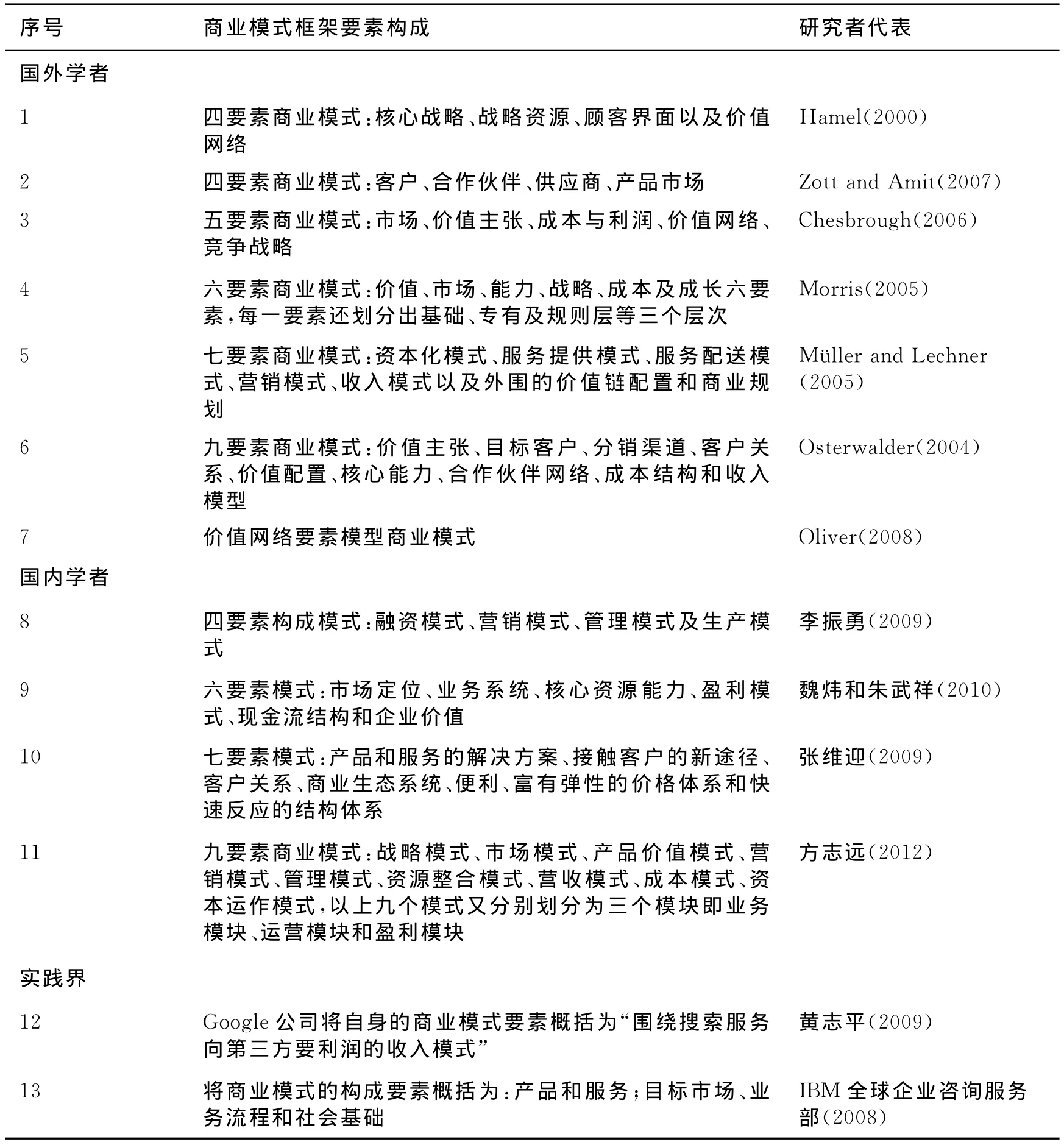

在清楚地了解商業(yè)模式的具體定義以及理論基點或參照系之后,我們還需掌握現(xiàn)有商業(yè)模式研究中主要常用的分析框架或工具到底有哪些?這利于我們更清楚地理解和認識什么是商業(yè)模式,并能夠快速識別出企業(yè)的商業(yè)模式特點。對于商業(yè)模式分析框架,鑒于不同企業(yè)自身所特有的資源和所處行業(yè)的差異,學界以及實業(yè)界的研究者會仁者見仁,智者見智,提出不同的分析模型,故而,目前無論是學界還是實業(yè)界并沒有總結(jié)出普適性的商業(yè)模式分析框架或工具。概括起來,國內(nèi)外學者和實業(yè)界對于商業(yè)模式的主要分析模型或工具如下:

1.國外學者以核心要素所構(gòu)成的模型來描述商業(yè)模式的特征。具有代表性的有Hamel的商業(yè)模式四要素模型:核心戰(zhàn)略、戰(zhàn)略資源、顧客界面以及價值網(wǎng)絡,該商業(yè)模式要素模型強調(diào)四要素間的相互關聯(lián),即企業(yè)通過價值網(wǎng)絡來制定核心戰(zhàn)略和獲取戰(zhàn)略資源并將企業(yè)價值傳遞到顧客界面;[9]Zott和Amit的商業(yè)模式四要素模型:客戶、合作伙伴、供應商、產(chǎn)品市場。該要素模型強調(diào)企業(yè)的產(chǎn)品市場戰(zhàn)略與商業(yè)模式各要素之間的合理匹配,以提升企業(yè)總體價值;Chesbrough的商業(yè)模式五要素模型:市場、價值主張、成本與利潤、價值網(wǎng)絡、競爭戰(zhàn)略。該要素模型要求企業(yè)盡量處于一種開放式創(chuàng)新和市場網(wǎng)絡之中;Morris等六要素模型:價值、市場、能力、戰(zhàn)略、成本及成長六要素,每一要素還劃分出基礎、專有及規(guī)則層等三個層次。該要素模型主張企業(yè)需要各個要素在三個層面上能夠相互配合,特別強調(diào)專有層面的商業(yè)模式要素可能會為企業(yè)帶來的競爭優(yōu)勢;[10]Müller和 Lechner的七要素商業(yè)模式:資本化模式、服務提供模式、服務配送模式、營銷模式、收入模式以及外圍的價值鏈配置和商業(yè)規(guī)劃,他們的商業(yè)模式要素強調(diào)資本的運作技巧和手段,以及如何有效地配置企業(yè)價值鏈的內(nèi)外要素;Osterwalder商業(yè)模式九要素模型:價值主張、目標客戶、分銷渠道、客戶關系、價值配置、核心能力、合作伙伴網(wǎng)絡、成本結(jié)構(gòu)和收入模型,該九要素商業(yè)模式聚焦于客戶與企業(yè)的價值主張,并圍繞價值主張如何有效安排相關利益體的自身成本結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu);Oliver商業(yè)模式的價值網(wǎng)絡要素模型,該模型旨在描繪出價值網(wǎng)中的所有網(wǎng)絡嵌入者如何圍繞核心企業(yè)來創(chuàng)造商業(yè)利潤。

2.國內(nèi)學者以商業(yè)模式的功能模塊化強調(diào)各個模塊間的聯(lián)系和配合。其中具有代表性的主要有李振勇的四要素構(gòu)成模式:融資模式、營銷模式、管理模式及生產(chǎn)模式,該要素模式主張企業(yè)的商業(yè)模式構(gòu)成要以客戶的價值最大化以及客戶需求解決方案作為商業(yè)模式的邏輯起點,強調(diào)要以企業(yè)商業(yè)模式的內(nèi)外要素共同作用來實現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)的最優(yōu)運轉(zhuǎn);魏煒和朱武祥的六要素模式:市場定位、業(yè)務系統(tǒng)、核心資源能力、盈利模式、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)和企業(yè)價值,他們的商業(yè)模式要素構(gòu)成強調(diào)如何對利益相關者之間交易結(jié)構(gòu)進行有效及合理安排;張維迎的七要素模式:產(chǎn)品和服務的解決方案、接觸客戶的新途徑、客戶關系、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、便利、富有彈性的價格體系和快速反應的結(jié)構(gòu)體系,該要素模式側(cè)重于企業(yè)商業(yè)模式對于外部環(huán)境(客戶關系、技術(shù)變革、商業(yè)生態(tài)、國家政策等)的反應速度和創(chuàng)新彈性;方志遠的九要素商業(yè)模式:戰(zhàn)略模式、市場模式、產(chǎn)品價值模式、營銷模式、管理模式、資源整合模式、營收模式、成本模式、資本運作模式,以上九個模式又分別劃分為三個模塊即業(yè)務模塊、運營模塊和盈利模塊,該九要素模式主要圍繞產(chǎn)品的核心價值來安排企業(yè)業(yè)務、運營以及盈利的模塊安排,關注的是三大模塊間的有效配合(該要素模式還通過0-100打分的形式對業(yè)務模塊(Business Index)、運營模塊(Operation Index)以及盈利模塊(Revenue Index)進行量化計算,通過對三大模塊賦值不同的權(quán)重來最終獲得商業(yè)模式指數(shù)(Business Model Index),并依據(jù)指數(shù)的大小來判斷商業(yè)模式有效與否)。

3.實踐界根據(jù)企業(yè)自身特點來描述商業(yè)模式。Google公司將自身的商業(yè)模式要素概括為“圍繞搜索服務向第三方要利潤的收益模式”;IBM全球企業(yè)咨詢服務部將商業(yè)模式的構(gòu)成要素概括為:產(chǎn)品和服務、目標市場、業(yè)務流程和社會基礎。實業(yè)界在總結(jié)公司的商業(yè)模式時更傾向于企業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗提煉,并以此判斷自身商業(yè)模式是否在有效運轉(zhuǎn)。

4.商業(yè)模式的實證分析工具。前文所述的要素框架圖分析模型是當前理論界和實踐界常用的一種商業(yè)模式的分析工具。關于商業(yè)模式研究在實證分析工具的采用上,學者們也一般傾向于案例分析工具,而用數(shù)學模型或計量分析工具的還不是很多。其中Chesbrough對35家一般企業(yè)進行案例分析,并在后續(xù)的研究中選擇一些典型的科 技 型 企 業(yè) 如 BigIdea Group、InnovationX-change、OceanTomo以及UTEK等公司作為案例分析對象,提出了開放式商業(yè)模式構(gòu)建的主張;Osterwalder從瑞士日內(nèi)瓦湖附近“Montreux Jazz Festival”的音樂制作、文化節(jié)、旅游以及基金管理等為主業(yè)的典型企業(yè)價值主張及價值配置特點出發(fā)來歸納和總結(jié)商業(yè)模式的主要構(gòu)成要素,并對瑞士當?shù)氐腃olorPlaza及EasyMoney.com等企業(yè)進行了小型案例分析,Osterwalder的案例分析設計嚴格按照March and Smith's的科學方法開展,并采用了基于計算機工具的XML語言的BM2L商業(yè)模式描述語言。[11]

現(xiàn)有文獻中用數(shù)學模型或計量分析工具來分析商業(yè)模式的學者還不多,其中Zott和Amit利用單一企業(yè)、單一供給商及單一顧客的靜態(tài)價值創(chuàng)造模型,來設計商業(yè)模式與戰(zhàn)略二者之間匹配對于企業(yè)績效影響的數(shù)學模型。為了驗證該模型,作者以歐洲及美國1996年4月至2000年5月間上市的300家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為樣本,驗證了商業(yè)模式與戰(zhàn)略二者將會對企業(yè)的績效產(chǎn)生交互影響(兩個構(gòu)念會單獨對企業(yè)的績效產(chǎn)生積極的影響);國內(nèi)學者李東等設計了由“定位模塊、利益模塊、收入模塊以及資源板塊”所構(gòu)成的容器式商業(yè)模式,并討論四模塊形成的容器效應可能對企業(yè)績效的產(chǎn)生作用,他們用2003年前在滬深股市上市的192家企業(yè)樣本來驗證容器式商業(yè)模式的固化效應及價值效應對于企業(yè)績效的作用關系,通過結(jié)構(gòu)方程模型的構(gòu)建實證分析認為這些上市企業(yè)商業(yè)模式所形成的容器效應對企業(yè)績效存在正相關關系,其中的價值效應對企業(yè)績效正向作用明顯,而固化效應不夠顯著;程愚等基于Zott和Amit的商業(yè)模式量表,設計出了“運營差異化”、“運營確定化”、“技術(shù)主題”及“方法主題”等商業(yè)模式量表,以及主觀績效量表,運用結(jié)構(gòu)方程模式測度了前四者和績效之間的作用關系,他們用383家普通企業(yè)的調(diào)研樣本驗證了運營差異化及確定化對于績效提升的正向作用,以及方法主題對于運營效應及企業(yè)績效提升的作用,而技術(shù)主題的對運營和績效的作用都不明顯的實證結(jié)果。[12]

表2 商業(yè)模式構(gòu)成框架的討論匯總

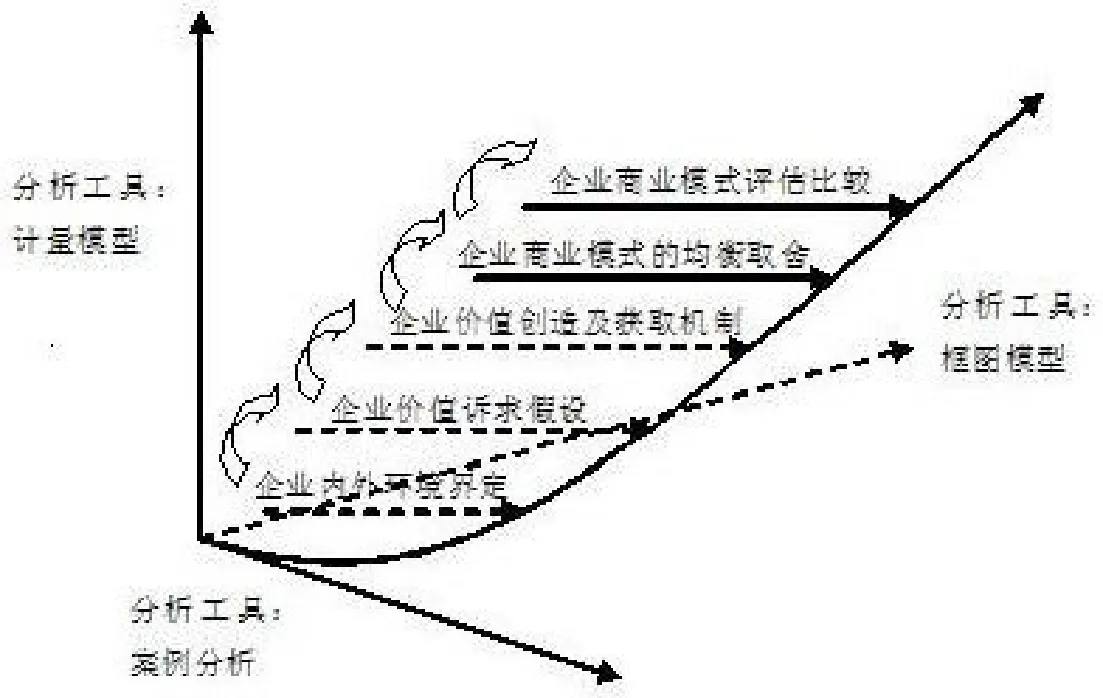

縱觀中、外學術(shù)界以及實業(yè)界對于商業(yè)模式分析框架和工具的研究(見表2),我們可以清楚地看到學界及實業(yè)界并未獲取一致的商業(yè)模式的分析框架,但絕大多數(shù)學者均認同“價值主張、價值生產(chǎn)、價值提交、價值獲取”這四個核心要素能夠構(gòu)成企業(yè)最基本的商業(yè)模式分析框架;商業(yè)模式的分析工具一般采用描述性框圖、案例分析以及少量的數(shù)學模型分析。基于以上分析,借鑒田國強教授對于現(xiàn)代經(jīng)濟學分析框架的構(gòu)建方法[13],本文認為商業(yè)模式的基本分析框架應該包含以下五個部分(或步驟)(參見圖1):(1)界定企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境及成長階段,即不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和特點、企業(yè)不同的成長階段會影響企業(yè)具體商業(yè)模式的基本構(gòu)成;(2)企業(yè)商業(yè)模式自身價值訴求假設:是追求企業(yè)自身利潤最大化,還是利益相關者利益最大化?(價值訴求的假設是基于企業(yè)現(xiàn)有資源特征,如獨特的原料或技術(shù)資源,智力資本,還是銷售渠道等)這將決定企業(yè)商業(yè)模式傾向重心;(3)企業(yè)商業(yè)模式的價值創(chuàng)造和獲取機制即主要核心要素的安排與設計:價值主張是什么?如何進行價值生產(chǎn)?如何向顧客提交價值?企業(yè)怎樣獲取價值?(4)企業(yè)商業(yè)模式的均衡取舍(Tradeoff),如同波特的一般戰(zhàn)略選擇一樣,要么成本領先、要么差異化,或者夾在中間。企業(yè)在不同時期、不同行業(yè)會選擇不同特點的商業(yè)模式,有時傾向生存式,有時傾向成長式,抑或是投機型,因此,企業(yè)需要做出選擇。(5)企業(yè)商業(yè)模式有效性評估比較,應當采取何種標準來衡量企業(yè)的商業(yè)模式有效性。田國強教授認為現(xiàn)代經(jīng)濟學理論一般采用帕累托最優(yōu)和激勵相容(Incentive Compatibility)(注:個人、社會和組織的利益不可能完全一致,怎樣將自利、互利和社會利益有機地結(jié)合起來呢?那就是激勵相容:就是使自利的個人和人們之間的互利統(tǒng)一起來,使得每人在追求其個人利益時,同時也達到了其制度安排設計者所想要達到的目標)來判斷和評價一項經(jīng)濟制度或機制的設計是否有效。Zott和Amit以核心企業(yè)市場總價值(或企業(yè)績效)來衡量商業(yè)模式與戰(zhàn)略匹配的有效性;安德森“長尾理論”主張企業(yè)在創(chuàng)造企業(yè)自身價值的同時,應關注利益相關者(包括非主流的企業(yè)上、下游供應商、客戶等利益相關者)價值訴求的滿足,其本質(zhì)與激勵相容(Incentive Compatibility)評價內(nèi)容相似。我們可以將激勵相容的概念做新的推演:即將企業(yè)的若干利益相關者結(jié)合到一起——顧客、供應商、債權(quán)人、股東、雇員以及其他伙伴企業(yè)的共同利益統(tǒng)一起來,使得企業(yè)在追求自身利益的同時,達到其自身商業(yè)模式設計所要達到的目標:滿足利益相關者的利益訴求,達到“利益相容”[14]。綜合現(xiàn)有評價標準的分析,我們可以用企業(yè)績效、“長尾理論”所主張的主流、非主流的利益相關者在價值訴求上的利益相容以及是否從企業(yè)的某類商業(yè)模式得以實現(xiàn)上來判斷商業(yè)模式的有效性。對于商業(yè)模式分析工具,本文以為采用案例分析及數(shù)學計量模型的一手或二手數(shù)據(jù)的實證檢驗相結(jié)合的工具分析,更有利于我們清楚地認識和掌握商業(yè)模式的真實內(nèi)涵和作用。

圖1 商業(yè)模式的分析框架及工具

四、結(jié)論與展望

借鑒錢穎一、田國強教授對現(xiàn)代經(jīng)濟學領域分析框架和研究方法的建議,本文基于國內(nèi)外商業(yè)模式的主要研究文獻,對商業(yè)模式的定義進行了歸納和總結(jié),并界定了商業(yè)模式概念,商業(yè)模式的理論基點或參照系,提出了商業(yè)模式的“五步”分析框架,最后,本文還概括了商業(yè)模式研究的常用分析工具以及研究視角。[15]本文以為只有在充分理解和掌握以上關于商業(yè)模式的理論參照系、分析框架和工具以及研究視角之后,后續(xù)商業(yè)模式的研究者才能迅速切入重點,把握住方向;不同學者流派才能有共同交流商榷的平臺;實踐界才能快速掌握和運用商業(yè)模式來創(chuàng)造和獲取價值,企業(yè)的管理創(chuàng)新及二次創(chuàng)業(yè)也將有新的動力。

目前而言,有關商業(yè)模式研究主張非常龐雜,從不同企業(yè)實際出發(fā),自然會衍生出多種研究流派和觀點,就如前文商業(yè)模式定義的回顧,足有10多種不同流派定義,究其原因還是學者在對商業(yè)模式進行研究時采用了不同的研究視角。研究視角的好處在于幫助我們撥冗去繁,有效地避開細枝末節(jié),準確地抓住所要研究問題的關鍵和要害。未來的商業(yè)模式的理論研究可以選擇從戰(zhàn)略、價值鏈及價值網(wǎng)絡、網(wǎng)絡理論等為參照系或基點,以租金、鎖定效應、技術(shù)創(chuàng)業(yè)等視角出發(fā)開展的研究:(1)基于租金理論視角。商業(yè)模式所倡導的價值創(chuàng)造和價值獲取過程實際上也是企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟租金和獲取經(jīng)濟租金的過程,只是表述方式的不同,由租金所產(chǎn)生的剩余如何在企業(yè)中以及利益相關者間進行分配則構(gòu)成了企業(yè)商業(yè)模式租金理論研究視角的主要方向;(2)基于鎖定效應(Lock-in)視角。由于商業(yè)模式創(chuàng)新將涉及對原有商業(yè)模式的構(gòu)成要素、內(nèi)容以及架構(gòu)進行局部或者大部的調(diào)整和更改,這勢必觸動企業(yè)內(nèi)、外的利益相關者,因此,商業(yè)模式創(chuàng)新首先要做的是如何克服商業(yè)模式的鎖定效應(Lock-in),即商業(yè)模式自身剛性及惰性特征,其中企業(yè)原有商業(yè)模式的剛性及惰性障礙主要來自于企業(yè)的內(nèi)部、外部和行業(yè);(3)基于技術(shù)創(chuàng)業(yè)視角。在技術(shù)和創(chuàng)新管理研究領域,商業(yè)模式被視為連接“企業(yè)(創(chuàng)新)技術(shù)與客戶需求以及其他企業(yè)資源(如技術(shù))的一種機制;商業(yè)模式被一些學者視為處于企業(yè)資源投入與市場產(chǎn)出之間的橋梁。創(chuàng)業(yè)本身可以視為個人或企業(yè)創(chuàng)造價值和獲取價值的過程,故而與商業(yè)模式研究要素和內(nèi)容存在某種意義上的交叉和重疊,那么,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)業(yè)研究中將商業(yè)模式作為一種創(chuàng)新對象和戰(zhàn)略工具加以探討和分析具有新意和挑戰(zhàn)。

[1]Zott C,Amit R.Business model design and the performance of entrepreneurial firms[J].Organization Science,2007(18):181-199.

[2]Magretta J.Why business models matter[J].Havard Business Review,2002(80):3-8.

[3]Zott C,Amit,Massa L.The Business Model:Recent Developments and Future Research[J].Journal of Management,2011,37(4):1019-1042.

[4]Chesbrough H.Open Business Models:How to Thrive in the New Innovation Landscape[M].Cambridge,MA:Harvard Business School Press,2006:20

[5]魏江,劉洋,應瑛.商業(yè)模式內(nèi)涵與研究框架建構(gòu)[J].科研管理,2012,30(5):107-114.

[6]Thorelli H B.Networks:Between markets and hierarchies[J].Strategic Management Journal,1986(7):37-51.

[7]Parolini C.The Value net:A tool for competitive strategy[M].Chichester(England):John Wiley &Sons Ltd,1999:20.

[8]Allee V.The future of knowledge:Increasing prosperity through value networks[M].Boston:Butterworth-Heinemann,2002:30-40.

[9]Hamel G.Leading the revolution[M].Boston:Harvard Business School Press,2000:12-40

[10]Morris M,Schindehutte M,Allen J.The entrepreneur’s business model:toward a unified perspective[J].Journal of Business Research,2005(58):726-735.

[11]Osterwalder A.The Business Model Ontology:A Proposition in the Design Science Approach[D].Lausanne:University of Lausanne,2004.

[12]程愚,孫建國,宋文文,等.商業(yè)模式、運營效應與企業(yè)績效——對生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營方法創(chuàng)新有效性的實證研究[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2012,7(7):83-95.

[13]田國強.科學理解現(xiàn)代經(jīng)濟學[J].上海財經(jīng)大學學報:哲學社會科學版,2011,13(2):41-46.

[14]田國強.現(xiàn)代經(jīng)濟學的基本分析框架與研究方法[J].經(jīng)濟研究,2005(2):113-125.

[15]錢穎一.理解現(xiàn)代經(jīng)濟學[J].經(jīng)濟社會體制比較,2002(2):1-12.