淺析高職學生職業素質的培養

邢丹

高職院校是我國高等教育序列中的重要構成部分,承擔著培養高素質技能型應用人才的任務,其人才培養質量的高低直接影響著高職教育整體水平的高低。“職業素質”是反映高職學生質量的關鍵參數,是衡量高職人才素質的重要標準。但目前大部分高等職業院校過于重視人才技能培訓,忽視素質教育,學生缺失職業素養。本文采用問卷調查與結構式訪談的方法,對無錫5所院校(無錫職業技術學院、無錫商業職業技術學院、江蘇信息職業技術學院、無錫城市職業技術學院、無錫科技職業技術學院)的250名高職學生和無錫市20家用人單位進行了調查與走訪,旨在梳理高職學生職業素質教育現狀,查找其中存在的問題,剖析問題存在的原因并提出解決對策。

一、調查情況分析

1.調查方法。本調研采用問卷抽樣調查和結構式訪談調查的方法。

問卷調查主要圍繞職業素養的兩個方面(隱形素養和顯性素養)、三個維度(職業意識、職業能力、職業品質)進行設計,共18道題目。共發放問卷250份,收回242份,回收率96.8%,有效問卷235份,有效率97.1%。

訪談提綱主要包括用人單位對高職畢業生的職業素養現狀(職業道德、綜合素質、知識結構、工作能力)的評價,用人單位對高職畢業生職業素質的要求及用人單位對學校學生職業素質教育的建議和意見三個方面,共9道題目。

2.調查結果。對高職學生職業素養進行問卷調查的結果:第一,學生對職業意識的認知。有超過74%的高職學生已經基本明確未來的職業發展,但其中只有26%的學生有比較系統的職業理想規劃,48%的學生有職業理想規劃,但不系統;只有2%的學生表示是在非常了解本專業的基礎上選擇了本專業,28.7%的學生在比較了解本專業的基礎上選擇了本專業,而不了解專業就進行專業選擇的學生占到了將近70%。

第二,學生對職業能力的認知。75.5%的學生認為職業能力對高職生來說十分重要,是就業的核心競爭力,仍有3.2%的學生對職業能力持無所謂態度;52.1%的學生更重視職業技能的培養,認為職業技能最重要,23.8%的學生認為社會交往能力最重要,11.3%的學生認為創新能力最重要,10.8%的學生選擇了其他,如抗挫折能力、語言表達能力、文字書寫能力等。

第三,學生對職業品質的認知。在進行職業選擇時,51%的學生更看重工作的環境與待遇,45%的學生看重個人的提升空間,僅有4%的學生選擇工作的標準是能為社會多做貢獻;59.2%的學生認為職業技能是謀生的手段,比職業道德更重要,36.5%的學生認為職業道德比職業技能更重要。

對在錫企業進行的結構式訪談調查顯示:在錫企業最看重的素質是敬業精神,占38.5%;其次是合作意識,占20.1%;第三是誠信意識19.7%;接下來依次是專業技能、創新精神、責任意識、吃苦耐勞精神和心理素質。用人單位普遍反映無錫高職畢業生綜合素質較強,特別是專業技能素質明顯優于其他地區學生,但敬業精神和誠信意識不夠,缺乏團隊協作意識,人際溝通能力較差。63%的企業建議要加強校企合作,在課程設置、師資培養、技能訓練方面實現校企對接,大部分企業建議學校要培養“雙師型”教師,提高教師的職業指導與創業教育能力。

二、高職學生職業素質的不足

1.職業意識模糊。高職院校學生普遍缺乏職業規劃意識,對于自己將要從事的職業很模糊,不了解自己在未來的職業發展中具備怎樣的核心競爭力,未能有意識地培養自己的專業興趣和特長,職業發展目標不確定,進而缺乏動力。雖然不少學生做兼職,但其目的只是為了向用人單位證明自己有過實踐經歷,不能把實踐與自己的職業目標結合起來。

2.職業能力不足。職業能力包括專業的和通用的崗位能力。專業崗位能力指從業人員運用專業知識和技能開展工作的能力。通用的崗位能力指除開專業崗位能力,且是取得成功必需的基本能力,包括語言表達、溝通協作、組織協調、自我學習、身心健康、創新能力等。高職學生“重技能、輕素質”的現象嚴重。

3.職業品質缺失。職業品質包括道德、責任、誠信、奉獻等品質。“先學習做人,再學習做事”,在激烈的市場競爭中,社會不僅看畢業生的專業素質和實踐技能,還注重學生的職業品質,但很多高職學生的職業品質卻嚴重缺失:簡歷摻水造假、隨意毀約、挑剔工作待遇、不愿做基礎工作、頻繁跳槽等。

三、職業素質缺失的成因分析

1.對“科學主義”思潮的誤讀。20世紀,“科學主義”思潮侵入大學,昔日輝煌的人文教育受到冷落,甚至貶抑,“職業至上”“技能至上”統治了高等教育。雖然科學主義對推動科學和社會發展有積極意義,但片面強調科學教育就會失去其自身應有的科學精神——啟真、啟美、啟善,人文精神的式微成了科學主義發展的代價。在唯科學主義的影響下,關于人文精神的熏陶、道德品質的塑造等內容被打入了高職教育的“冷宮”。

2.功利主義驅使下人才培養目標的模糊。功利主義的價值觀把人才培養目的簡單地設定為“制器”而不是“育人”,具體表現在教育實踐中,只考慮崗位特殊技能的要求,強調教育的職業技能訓練,缺乏必要的職業素質和人文精神的培養,進而使高職教育偏離了培養人的根本目的。高職院校在功利主義的駕馭下,過度追求學生的就業率、專業技能,忽視了培養學生的內在品質和精神,導致學生綜合素質整體不高。

3.人才培養體系的結構存在缺陷。高職院校對學生職業素質的培養缺少系統體系,學校內部、校企之間沒有形成職業素質教育的有效合力。學生管理和教學管理、學校與企業相對獨立,人為割裂了人才培養和素質教育的內在聯系。僅依托學生社團和課外活動來拓展學生的職業素質,缺乏學生素質培養的計劃,缺乏校企共同設計、共同實施的綜合素質評價體系。

四、提升高職學生職業素質的策略

1.轉變辦學理念,實現“三育人培養”。愛因斯坦曾經指出:“只用專業知識教育人是很不夠的,通過專業教育,他們可以成為一種有用的機器,但不能成為一個和諧發展的人。”要提高高職學生的職業素質教育,必須堅持全面發展理念,轉變職業教育是“技術教育”的觀念和培養“工具人”的目標取向,正確審視人文教育、素質教育,確立科學教育、人文教育、素質教育相融合的辦學理念。這種多元、復合的辦學理念有助于培養高職學生的理性思維與人文素養,有助于提高學生的創新能力和職業轉換能力,有助于培養一專多能的復合型人才,使高職學生順利完成從“工具人”到“社會人”再到“職業人”的轉變。

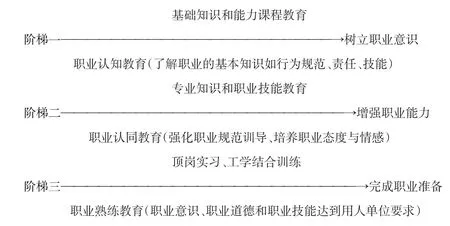

2.遵循養成規律,實現三階梯遞進。三階梯遞進是指“在遵循學生職業素質養成規律的基礎上,將以職業能力和職業道德為核心的職業素質培養目標分階段融入高職院校三年教育教學的全過程,通過整體設計納入人才培養方案,統一規劃、統一實施、統一評價,體現高職院校高素質、高技能人才培養的教育教學理念。”①具體如下圖所示。

三階梯遞進培養模式圖

3.提高教育質量,實現“三課堂聯動”。“三課堂聯動即將職業素質教育任務分解到課程教學活動第一課堂,日常養成訓練的第二課堂和專業實踐活動第三課堂。”②首先要發揮課堂教學的主渠道作用,將職業能力訓練融入課程教學。教師在教授學生知識技能的同時,要將自身的職業道德和職業意識潛移默化地“內化”為學生的職業素養。其次要讓學生養成良好的日常行為習慣,按照職業素質的各種規范嚴格要求學生,讓學生在自我管理、自我教育、自我服務中形成良好的職業素質。最后要開展社會實踐,培養學生的職業興趣和職業能力。通過實習、實訓、校企合作、工學結合等“實境耦合”的形式,讓學生置身于真實的職業環境中,感受崗位對職業素質的要求。

4.鼓勵全員參與,實現“三載體管理”。從學校層面看,要切實加強對學生素質教育重要性的認識,不能把學生素質教育的責任全部推給教師或者企業,而應進行頂層設計,改革課程和評價方式,構建全面科學的“職業素質”綜合評價體系,通過嘗試探索,將職業素養的評價目標分解成以課程、實踐項目、課外活動等為載體的若干子目標,逐步形成層次化的評價模型。從企業層面看,要通過工學結合、頂崗實習的形式參與到人才培養的前端,企業指導師和學校教師共同制定職業素養教育的內容,共同組織管理。從教師層面看,要切實提升教師自身職業素養,增強教師職業指導和創業教育的能力,成為合格的“職業指導師”。同時,培養一批高素質的“雙師型”教師,提高教學和就業指導工作的科學性和前瞻性。

5.體現職業精神,實現“三文化”融合。外在環境的熏陶和浸染對于高職學生職業素質的養成起著至關重要的作用。“在使教育內化為學生素質的過程中,應該更加重視校園文化和實訓基地的環境建設,使學生在環境熏陶下自然形成良好的公民素質,成為全面發展的職業技術人才。”③這里的文化即校園、行業、企業在內的特有職業文化。高職院校文化建設圍繞要“職”,通過開展形式多樣的校園文化活動,如職業技能競賽、專業社團活動、創業模擬公司、創業典型進校園、學術報告、科學文化藝術節等營造積極向上的文化氛圍;通過校報、校園網、宣傳欄等載體進行宣傳,培養學生的職業道德、職業情感、職業習慣和職業心理素質;通過在校內張貼企業文化警句標語、工作操作流程圖解、各種安全生產規章制度等營造真實的企業環境,使學生自覺地認同行業理念,融入企業文化。

[注釋]

①②俞立軍.“全景式”高職生職業素質教育模式探析[J].職教論壇,2011(17):92,92.

③潘懋元.黃炎培職教思想對當前高職發展的啟示[J].教育研究,2007(1):50.