老年人幸福感及其影響因素

陳梓菡+顧恒

摘要:幸福感是衡量老年人晚年生活品質的一個重要指標。通過對杭、嘉、湖地區老年人的問卷調查與訪談,獲悉老年人的生活幸福感及其影響因素。分析發現,老年人幸福感主要與他們的文化程度、生活狀況、代際關系、社會環境等密切相關。從社會正義與構建和諧來看,必須提升家庭的養老關懷,增強社區養老服務,呼吁全社會共同關心、關注和關愛老年人,促進老年人的晚年幸福和生活滿意度。

關鍵詞:老年人;幸福感;杭嘉湖地區;影響因素

1 引言

1999年我國邁進人口老齡化社會。截至2013年底,我國60歲及以上老年人口達到2.02億,占總人口的14.87%1,成為世界上老年人口總數最多的國家。老年人的問題將會日益凸顯,晚年生活幸福感則是其中重要內容之一,日益受到關注。

對幸福感而言,不同學者各有側重,學界較為認同Diener(1984)的觀點,即主觀幸福感是指個體根據自定的標準對其生活質量的總體評估,反應的是個體生活質量的重要綜合性心理指標[1];Waterman(1993)則將幸福分為個人展現幸福、自我實現幸福和盡情享樂幸福[2]。目前,幸福感及其影響因素主要是通過觀測量表的分析,權威的監測量表有紐芬蘭紀念大學幸福量表(MUNSH)、情感量表、生活滿意度量表、費城老年中心(PGC)信心量表、幸福感指數和總體幸福感量表等。Stoller(1992)、Levin(1998)等研究發現,老年人自評健康滿意度與幸福感密切相關,可以通過健康滿意度預測老年人幸福感;Ryff(1995)等通過六維度心理幸福感模型分析心理幸福感與主觀幸福感的關聯,發現兩者存在一定程度的相關[3],并認為社會經濟情況與生活滿意度相聯系[4]。Ryff(2000)等人運用PWB測驗證實了收入與主觀幸福感呈正相關,因為較高的收入會帶來更多的物質享受[5]。Inglehart(2003)等人跨國研究人們的生活滿意感,認為國家之間的平均主觀幸福感存在著穩定的差異。[6]劉仁剛、龔耀先(2001)對城市老年人的調查發現,社會支持體系與幸福感間接相關,而經濟收入對幸福感的影響十分顯著[7],吳振云(2003)也得到相似結論[8]。薛興邦、張維寶(1998)等研究發現,老年人的婚姻現狀、身體健康狀況與主觀幸福感有著顯著相關[9],而Diener 和Larsen(1984)等學者則認為老年人的婚姻情況與其幸福感聯系較弱[10],且認為文化程度會通過老年人的生活模式來影響老年人幸福感,但影響不夠顯著[11]。邢占軍(2011)通過政府公開的數據和山東省城市居民連續七年的調查數據,認為在現階段的中國,收入與城市居民幸福感之間具有一定的正相關

[12]。李文彬(2013)等人通過對廣東省的實證研究,認為政府績效滿意度是居民幸福感的重要影響因素[13]。徐映梅、夏倫(2014)通過世界價值觀調查數據,分析近20年來中國居民主觀幸福感變化,認為收入高、信任家庭、對工作滿意、人際關系和諧、情感積極的人幸福感較強[14]。

雖然老年人幸福感研究成果豐富,但對經濟、社會日益革新的中國來說,快速人口老齡化、快速的社會發展,更需要關注億萬老人的晚年幸福,分析老年人幸福的影響因素。因此,文章選擇經濟相對發達的杭嘉湖地區老年人調研,剖析老年人的幸福感狀況及其影響因素,以期為老年人的幸福生活提供決策參考。

2 研究區域與研究方法

2.1研究區域

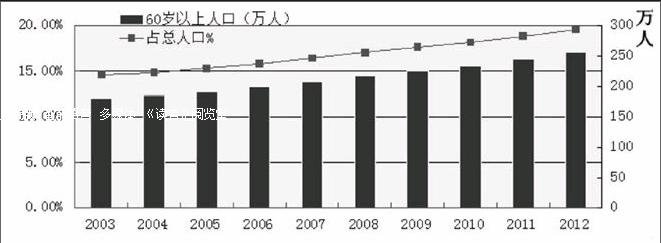

杭嘉湖是中國東部富庶之地,素有“魚米之鄉、絲綢之府”之稱。區內平原廣布、交通便利、經濟發達、人口密集。按戶籍人口統計,截至2012年底,浙江省60歲及以上老年人口有857.69萬人,占總人口的17.87%,成為全國人口老齡化最為嚴重的地區之一。其中,杭州、嘉興和湖州人口老齡化比重分別為18.26%、21.27%和20.25%,且老年人口數量和比重均呈現持續增長態勢(圖1),是全省人口老齡化的高地。2因此,杭嘉湖地區的養老問題值得關注和研究。

2.2研究方法

根基紐芬蘭大學幸福量表和國內相關研究量表,設計了本研究的調查問卷,并通過“試調—修改—試調—定稿”方式確定調查問卷內容,主要包括老人基本信息、生活狀況、代際關系、社會環境、主觀幸福感等。問卷調查采取用分層抽樣方法,抽取杭嘉湖地區被調查的區縣和社區,在被調查社區內通過隨機抽樣的方法抽取調查對象900人。問卷作答采取兩種方式進行,識字較多的被調查老年人一般自行填寫問卷,識字較少和視力不好的被調查老年人則是調查員問答方式完成。此外,對部分老年人進行了深入訪談。調研時間安排在2013年7月到8月之間。除調研數據外,文章還利用了《浙江統計年鑒》等相關檔案數據。

數據分析過程中,主要采用Spss18.0統計軟件,對數據進行了標準化處理和相關分析。

3 分析與討論

3.1 調查基本情況

回收900份問卷中有效問卷867份,有效問卷達到96.33%,符合研究要求。被調查的867位老年人中,男性老年人456位,女性老年人411位,分別占被調查總人數的52.60%和47.40%。60至69歲低齡老人占54.10%,70至79歲中齡老人占28.14%,80歲及以上高齡老人占21.57%。樣本的性別比例、年齡結構與現實情況基本相近,具有代表性(表2)。由于時代的因素,老年人的文化程度普遍較低,小學及以下文化程度占61.0%,大專及以上文化程度僅占5.3%;絕大多數老年人沒有宗教信仰,占被調查總人數的84.0%。從收入上看,在身體較好的情況下,大多數老年人能夠實現自養。隨著年齡的增長,老伴離世增多,14.5%的被調查老年人已經喪偶,還有少數老年人終身未婚。從主觀的自我人生評價來看,多數認為人生相當順利平安,給出“很好”、“好”的占被調查總人數的77.8%,給出“較差”和“很差”評價的分別占2.5%和1.2%(表1)。

3.2 主觀幸福感

關于所調查杭嘉湖地區867位老年人的幸福感狀況(表2),其中,男性老年人表示很幸福的有72位,幸福的有306位,不太幸福的有69位,很不幸福的有9位;女性老年人表示很幸福的有58位,幸福的有276位,不太幸福的有67位,很不幸福的有10位。總體上看,多數老年人認為目前生活是幸福滿意的。但也有部分老年人對目前的生活狀態不滿意、不幸福。

國內在研究幸福感因素中,相關分析是常用的方法之一,胡心怡、張琳、吳菁等人均運用了相關分析方法,探討了主觀幸福感的影響因素[15-17]。鑒于此,本文采用相關分析方法來分析老年人幸福感的影響因素。經過分析,發現老年人的生活狀況、代際關系和社會環境與幸福感均高度相關3,在1%顯著性水平上,它們之間具有較為顯著的相關性。

雖然生活狀況、代際關系和社會環境對老年人的幸福感影響顯著,但不同的因子的貢獻存在一定差異。從表4可見,隨著生活水平的提高,大多數的老人已不愁吃穿,其影響較廣的是他們的精神需求,老人們的婚姻狀況和與子女的關系是老人們比較重視的,也是影響老年人幸福感眾因素中比較突出的。婚姻狀況中,離婚、喪偶的老人在生活中是孤獨的,這增強了他們的孤獨感,孤獨感會產生負面情緒會降低老人的幸福感。因此,婚姻順利、評價較高的老人幸福感較高。其次,老人與子女們的關系也直接影響著幸福感的程度,擁有溫馨和睦的代際關系的老人幸福感程度較高,經常與子女有交流的、在家地位高且受尊重的老人往往幸福感程度較高,當然子女們的發展,例如子女們的工作、家庭等方面都比較順利的話,老人也少了擔憂。此外,良好的養老環境也會有影響,良好的社區環境和居家環境都方便了老人的生活,增強了老人的幸福感;相反,若是較差的養老生活環境則會影響老人的情緒。4結論與討論

通過分析,我們可以發現杭嘉湖地區,養老體系相對健全,老年人滿意閾限較低且需求較小,物質生活水平對幸福感的影響變小了。老年人與過去的困苦比,現在有退休工資做保證,生活悠閑,兒女孝順。在保證了基本生活經濟的前提下,老人精神上的慰藉和關懷才是影響老年人幸福感的主要因素。

根據上述數據分析,提出以下三方面建議。

第一,是子女和朋友的支持。與子女、朋友的關系和交流以及家庭地位的高低是讓老人直接對自身價值進行評判的標準,也是老年人排解孤獨感和充實精神世界的方法之一。因此,在家庭方面要給予更多的支持與理解。經常看望老人,主動與老人談心,讓老人找到存在感,并注意給予父母尊重以及較高的家庭地位。另外,子女要看到老人精神方面的需求和缺失,鼓勵老年人老有所樂、老有所為,廣交好友,參加各種集體活動,消除老人的孤獨感,同時要注意避免對老年人做不必要的干涉,給老人更多的自主權。

第二,是配偶的支持。婚姻狀況與幸福感相關性明顯,表示老年人和諧的夫妻氛圍是影響幸福感的較主要因素。建議子女多在老人之間主動進行調節疏導,緩和矛盾,形成和諧的夫妻關系。

第三,是外部社會環境對于老年人精神層面的支持。采訪中老年人對社區養老服務狀況的評價多是“哪有什么服務?”“沒有舉辦過什么活動。”而“多些公園、健身設施、綠化”等環境要求也體現出老年人對于排遣寂寞,豐富精神生活愿望。建議子女有空多帶老人參加些文娛活動,讓老人參與其中,既可以拓寬老年人的交際圈又可以排放其孤獨感。而社區要針對老年人的普遍需求提供專業性的社區養老服務,促進社區養老保障體系的基礎服務設施建設。尤其要重視老年人的心理關懷,多組織志愿者陪老人聊天、讀書看報、上網等,舉辦一些老年人的集體活動或是專家義診和關于疾病預防、科學養生等方面的講座等。

本研究涉及的方面有限,但多關注老年人精神需求應成為提高其幸福感的方法之一。

[注釋]

①數據來源:《公報》數據整理而得。

②數據來源:浙江省2012年老年人口和老齡事業統計公報

③生活狀況方面包括了健康情況、收入、婚姻、孤獨感;代際關系方面包括了子女關系、子女談心、子女發展、老人家中地位;社會環境方面包括了社區生活環境、居家養老服務、交際圈和朋友。

[參考文獻]

[1]Diener E.Subjective well-being.psychological Bulletin[J],1984,95(3):542-575.

[2]Waterman AS.Two conceptions of happiness:contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment.Journal of Personality and Social Psychology, 1993, 64(4):678-691.

[3]Ryff CD, Keyes CLM.The structure of psychological well-being revisited.Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69(4): 719-727.

[4]Ryff CD, Singer B. Interpersonal flourishing A positive health agenda for the new millennium. Journal of Personality and social psychology.2000.4:719-767.)

[5]Ryff CD, Singer B. Interpersonal flourishing :A positive health agenda for the new millennium[J].Journal of Personality and Social psychology.2000,(4):719-767.

[6]Diener E,Oishi S, Richard E ,Lucas R.Personality,culture,and subjective well-being:Emotional and cognitive evalua-tions of life[R].Annual Reviews Psychology,2003,54:403-425.

[7]劉仁剛,龔耀先.老年人主觀幸福感與應激水平的相關性研究[J].中國心理衛生雜志,2001, 01:28-30.

[8]吳振云.老年心理健康的內涵、評估和研究概況.中國老年學雜志,2003,12(23):799-800.

[9]薛興邦,張維寶.社區老人幸福度及其相關因素分析[J].中國心理衛生雜志,1998,01:35-36.

[10]許淑蓮. 從心理學角度看老年人繼續參與社會發展[J].中國老年學雜志,2000,04:249-251.

[11]Diener E,Oishi S,Lucas R E.Personality,culture,and subjective well-being:Emotional cognitive Evaluations of Life[J].Annual Review of Psychology,2003,54:403-425.

[12]邢占軍. 我國居民收入與幸福感關系的研究[J].社會學研究,2011,01:196-219.

[13]李文彬,賴琳慧. 政府績效滿意度與居民幸福感——廣東省的實證研究[J]. 中國行政管理,2013,08:53-57.

[14]徐映梅,夏倫. 中國居民主觀幸福感影響因素分析—個綜合分析框架[J]. 中南財經政法大學學報,2014,02:12-19.

[15]胡心怡,劉霞,申繼亮,范興華. 社會支持、應對方式對湖南省留守兒童幸福感的影響[J]. 心理研究,2008,04:34-38.

[16]張琳. 大學生人格、社會支持、自我和諧與主觀幸福感關系的研究[D].陜西師范大學,2012.

[17]吳菁,黃慧敏. 農村老年人主觀幸福感及其影響因素研究——以安徽省為例[J]. 湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2013,01:24-26.