鎏金溢夢 仙山難尋

馬建梅

海客談瀛洲,煙波微茫信難求,秦始皇帝所追尋的仙山,縹緲難尋,而緊隨其后的漢魏時人卻絲毫未減神往,除了問道求仙、日服丹藥外,日常生活的多個角落都流露著人們追求長生、渴望成仙的心理,當(dāng)時的鎏金銅鏡便是這一時代思想最集中的物質(zhì)載體之一。

鎏金工藝是我國古代器物裝飾的一種特種工藝,是將金和水銀合成金汞劑,涂在銅器表面,然后加熱使水銀蒸發(fā),而金則附著于器表不脫落。安徽壽縣博物館的一件漢代鎏金銅舟上有銘文“……黃白涂舟……涂工歆”,1972年河北邯鄲出土的鎏金銅酒樽承盤銘文為“建武廿三年……金銀涂章……”。“黃白涂”“金銀涂”等表明漢代對于鎏金銀工藝的稱謂。鎏金銅器發(fā)展到漢代已呈數(shù)量多、種類廣的趨勢,不僅局部鎏金,還多見整體鎏金。陳直先生在《兩漢經(jīng)濟(jì)史料論叢》中關(guān)于金礦一章中便指出“現(xiàn)在漢宮遺址所發(fā)現(xiàn)的宮禁服用器物,無不涂金”,滿城漢墓所出銅壺、盆、勺、爐等頗多鎏金之器,乃至銅劍也存在刃部鎏金的情況。可見鎏金工藝作為春秋戰(zhàn)國時期青銅器鑄造工藝的延伸,至漢代已較發(fā)達(dá)。而相較于鎏金銅器,鎏金銅鏡的發(fā)現(xiàn)顯得數(shù)量極少。經(jīng)科學(xué)發(fā)掘和館藏且見于發(fā)表的漢魏時期鎏金銅鏡則不過十幾面,這十幾面銅鏡按照紋飾布局大致可以集中為兩大類:

一、博局紋鏡

鎏金“中國大寧”博局紋鏡,20世紀(jì)50年代初長沙伍家?guī)XM211出土。鏡背部紋飾鎏金,半球狀鈕,柿蒂紋鈕座,外圍雙線方框。方框外飾博局紋,博局紋間有一帶四乳的圓圈紋和主紋鳥獸紋。主紋飾帶與銘文帶間有一周短斜線紋,銘文一圈52字:“圣人之作鏡兮,取氣于五行。生于道康兮,咸有文章,光象日月,其質(zhì)清剛,以視玉容兮,辟去不羊(祥)。中國大寧,子孫益昌。黃常(囊)元吉,有紀(jì)剛(綱)。”素窄緣略高,直徑18.7厘米(見圖1)。現(xiàn)藏中國國家博物館。M211報(bào)告中定的時代為西漢后期,根據(jù)銅鏡的風(fēng)格有可能到新莽時期。

鎏金四神博局銘文鏡,1954年長沙黑槽門M2出土,圓形,圓鈕,多乳座,座外兩個大小相套的方框,框外為博局紋,八乳四神紋,一周短斜線紋和鋸齒紋間有一圈銘文帶,內(nèi)圈銘文“涑石華兮之菁,見上下知人,清心志得樂長生,內(nèi)天光明而清”。外圈銘文“長宜子孫”。鏡緣最外為素平緣。直徑20.7厘米(見圖2)。圖錄定為東漢時期。同墓還出土一貼金規(guī)矩鏡。

出土鎏金博局紋鏡的還有:

1978年,長沙楊家山304號西漢晚期墓出土兩面鎏金博局紋銅鏡(見圖3)。

1955年西安王家墳出土鎏金博局紋銅鏡。

1958年廣西梧州出土鎏金四神博局鏡一面。

這幾面鎏金博局紋鏡,主紋飾為博局四神獸或博局鳥獸紋,風(fēng)格較為一致,整體紋飾的局部及銘文存在一定差異,這可能與他們所處的地域和時代有關(guān)。博局紋鏡是漢代最流行的鏡類之一,又習(xí)稱規(guī)矩紋鏡,尤多四神博局紋鏡。根據(jù)各地博局紋鏡出土情況,可知其主要流行于王莽時及東漢前期,其中簡化博局紋鏡盛行于東漢中晚期。洛陽火燒溝漢墓的資料認(rèn)為四神規(guī)矩鏡的出現(xiàn)或許在王莽之前,最盛期應(yīng)是王莽時,其下限可能到東漢中葉。結(jié)合墓葬的情況可知,上述鎏金博局紋銅鏡時代應(yīng)集中在西漢晚期至東漢前期。

二、神獸鏡

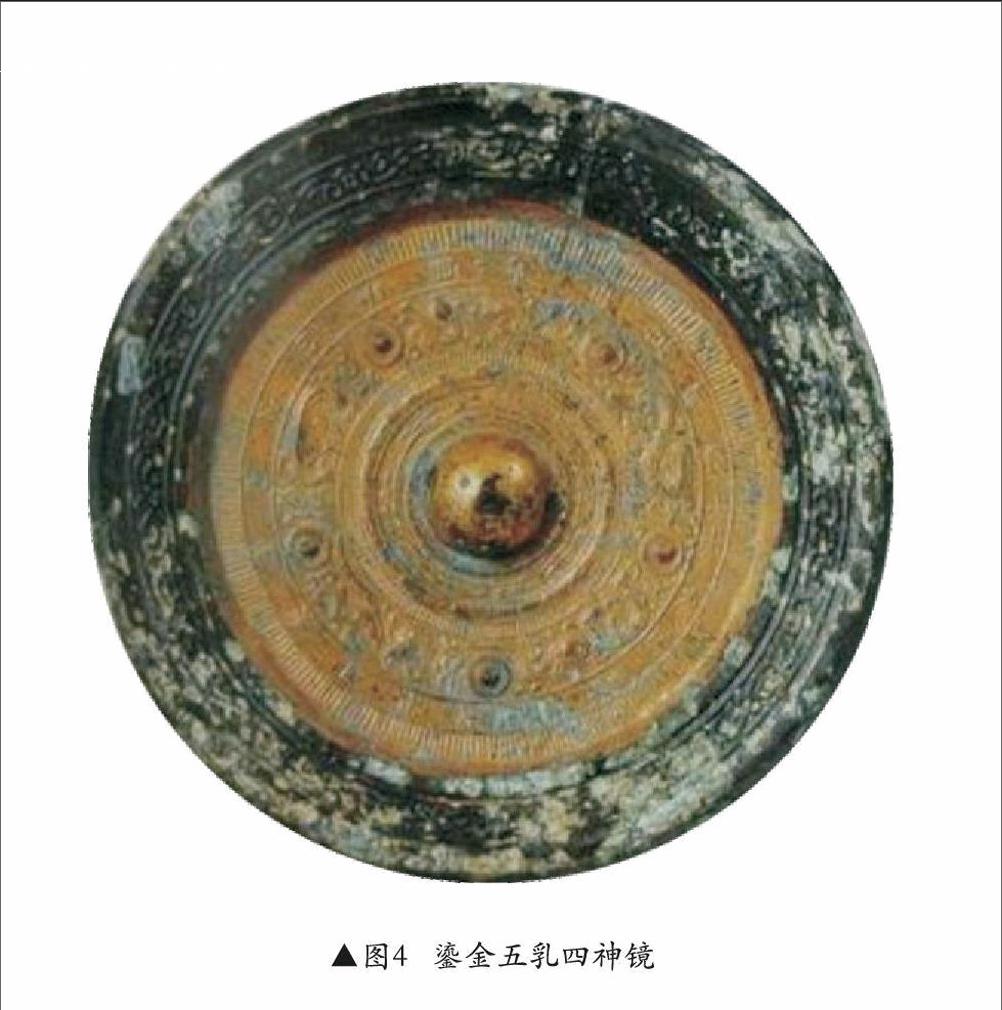

東漢鎏金五乳四神鏡,義烏博物館藏品,浙江義烏縣徐村鄉(xiāng)出土。直徑14厘米,圓錐形鈕,重圈鈕座(見圖4)。內(nèi)區(qū)以五乳間隔五區(qū),分別飾青龍、白虎、朱雀、玄武、羽人。周銘:“尚方作鏡真大巧,上有仙人不知老,渴飲玉泉饑食……”外區(qū)飾變形蟠螭紋。鏡背鎏金。

鄂城地區(qū)20世紀(jì)70年代出土有多面鎏金畫紋帶神獸鏡,分別為1971年鄂鋼五四四工地出土、1977年涂鎮(zhèn)公社毛壙大隊(duì)出土、1976年西山鐵礦第55墓出土。以鄂鋼五四四工地出土為例:扁圓鈕,鈕上有錯金獸紋,圓座。主紋六神四獸,外為半圓方枚一周,方枚上每枚一字,合為“九子作世而服者吉利”一語,再外為鋸齒紋一周。邊紋為變異云紋,內(nèi)為龍、鳳、獸、羽人等組成的畫紋帶,緣側(cè)亦有“個”形錯金紋飾一周,畫面通體鎏金,十分富麗(見圖5)。《鄂城三國六朝銅鏡》定為六朝。另外我們在館藏鑒定中還見有安徽舒城博物館藏有一面鎏金銅鏡,與鄂城五四四工地出土鎏金畫紋帶銅鏡紋飾布局、鎏金范圍大致相同,其鏡緣的雙線鋸齒紋亦錯金。唯環(huán)狀乳除了神獸關(guān)節(jié)組成外,還有一部分為口銜物組成。在時代上兩鏡應(yīng)較接近。

王建之墓所出鎏金鏡主紋為高浮雕神人神獸,同向式排列,半圓方枚帶中方枚內(nèi)有銘文,邊緣亦為畫紋帶式。此鏡鑄造極為精細(xì),鏡身鎏金,鏡鈕上嵌有金絲。直徑17厘米,緣厚0.4厘米,鈕徑2.4厘米,鈕高0.9厘米。該墓出土有“黃武六年”227年銘文銅弩機(jī),墓志中記載墓主人“太和六年薨”,該鏡的年代應(yīng)不晚于太和六年。

20世紀(jì)80年代鎮(zhèn)江博物館采集到半圓方枚神入神獸鏡,紋飾皆鎏金;1958年江都縣出土一面鎏金半圓方枚神人神獸鏡,另外鈕上還有錯金紋飾,現(xiàn)藏泰州市博物館,為三國時吳鏡。此外浙江上虞博物館、上海博物館藏鎏金鏡也是鎏金畫紋帶神人神獸鏡類。

鎏金銅鏡中的第二類為神獸紋鏡,又可區(qū)分為神獸鏡和畫紋帶神人神獸鏡。神獸鏡是東漢時期新出現(xiàn)的銅鏡,在東漢中期以后開始出現(xiàn)并逐漸流行起來。在東漢及其后的六朝時期占據(jù)重要地位,在南方長江流域的江蘇、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、江西等地多見,北方地區(qū)則很少見。本文所列鎏金鏡分別出自浙江、湖北、江蘇、安徽等地,均在神獸鏡的流行范圍內(nèi),按其圖案的繞鈕方式可以分為環(huán)狀乳式、對置式和同向式等。畫紋帶神獸鏡鏡背及緣外側(cè)通體鎏金,富麗豪華,集中反映了東漢至南北朝時期南方鑄鏡業(yè)的蓬勃發(fā)展。

鎏金銅鏡的形式隨著時代的發(fā)展而有所變化,漢代時期有博局紋鏡和四乳神獸紋鏡,主要集中在前者,鎏金的范圍主要在鏡背紋飾區(qū)域,有的甚至在外圈部分未見鎏金,如浙江義烏的神獸紋鏡。六朝時期的鎏金銅鏡則鎏金范圍擴(kuò)大,往往除鏡面部分外其余均鎏金,鈕及緣側(cè)還會嵌錯金飾,如鄂城鏡、舒城鏡、泰州鏡等。

由上可知,目前所見鎏金銅鏡主要集中于博局紋和神獸紋,我們認(rèn)為鎏金銅鏡集中于這兩類銅鏡有其深刻的社會原因,材質(zhì)和紋飾的相互一致,強(qiáng)調(diào)了當(dāng)時的社會思想。

漢代博局紋鏡長久以來一直是學(xué)界討論的一個熱點(diǎn),討論一般都集中在關(guān)于“TLV”所代表的涵義,本文認(rèn)為這一紋飾應(yīng)源自漢代盛行的六博戲。江蘇省東海縣尹灣漢墓出土博局紋銅鏡銘文有“刻治六博中兼方”,中國國家博物館藏新莽時期博局紋銅鏡拓片銘文為“刻具博局去不祥”,說明漢人對此紋飾的稱呼為六博或博局,源自當(dāng)時的六博棋局。六博戲是漢代很盛行的游戲,除了游戲娛樂性質(zhì)外,還作為社交禮儀的一部分是宴飲活動的一部分,與樂飲、投壺相關(guān)聯(lián),六博依投擲而行棋,具有很大的偶然性,因此還具有占卜的作用,北大漢簡《日書》及尹灣漢墓簡牘《日書》中都有《博局占》圖形和文字表述,占卜有婚嫁、行、病等事項(xiàng)。另外還有祭祀的功能,“哀帝建平四年正月,……其夏,京師郡國民聚會里巷仟佰,設(shè)張博縣,歌舞祠西王母”,四川新津漢墓畫像石還出土有仙人六博的圖像,這說明作為當(dāng)時流行的游戲和可以表達(dá)貴富升仙思想的六博戲,它的棋局圖案被借用到銅鏡上面是合理的,一同被借用的還有它所表達(dá)的吉祥升仙的思想,而博局紋鏡的銘文也多“尚方作鏡真大好,上有仙人不知老,渴飲玉泉饑食棗,浮游天下敖四海,壽如金石為國保”“上大山,見神人,食玉英,……”等,說明了博局紋銅鏡表達(dá)了人們長壽升仙的強(qiáng)烈愿望。而神獸鏡在紋飾表達(dá)上多采用東王公、西王母、眾神、四靈等道教人物、守護(hù)神圖案,銘詞也多反映道教思想,以本文為例,長沙伍家?guī)X鎏金博局鳥獸紋銘文鏡,銘文一圈52字:“圣人之作鏡兮,取氣于五行。生于道康兮,……其質(zhì)清剛,以視玉容兮,辟去不羊(祥)……”雖然兩類銅鏡的紋飾、銘文具體內(nèi)容不同,但是其中心思想都是一致的,即仙人、長壽、貴富。

戰(zhàn)國、漢代時期,在真正意義上的道教產(chǎn)生之前,成為道教重要來源的神仙方術(shù)思想深刻地影響著世俗生活。如秦始皇就曾派人去往蓬萊尋仙,在漢代時期,漢武帝的好祀求仙更是不絕于書。神仙方術(shù)思想深刻地影響著世俗生活,其中“黃金”發(fā)揮著不可替代的作用,“黃金成以為飲食器則益壽,益壽而海中蓬萊仙者乃可見,見之以封禪則不死”(《史記·孝武本紀(jì)》),到了東漢時期,這一風(fēng)氣更是盛行。另外,黃金的化學(xué)性質(zhì)是自然界金屬中最為穩(wěn)定的,其能耐高溫,不怕氧化,不易生銹,也不溶于酸堿。因此,黃金非常適宜用來對其他質(zhì)地的器物表面進(jìn)行裝飾。

綜合鎏金銅鏡的紋飾、銘文、鎏金材質(zhì),可見這類銅鏡除了所具備的照容功能外,從其表現(xiàn)形式上來看,更重要的是作為一種心靈的慰藉品,是當(dāng)時神仙思想在世俗生活中的集中體現(xiàn)。