我國商業銀行負債結構的衍變與思考

蔡鴻志

負債業務是商業銀行業務的重要組成部分,在商業銀行的經營管理中占據著重要的地位。然而長期以來,由于利率市場化進程未完成以及貸存比管理等方面的原因,我國商業銀行的負債管理一定程度上變成單純的“拉存款”。但自2013年6月“錢荒”以及余額寶等網絡金融產品不斷涌現以來,我國商業銀行負債結構呈現出一些趨勢性變化,應有必要加以總結思考。

近年來我國商業銀行負債結構的特點

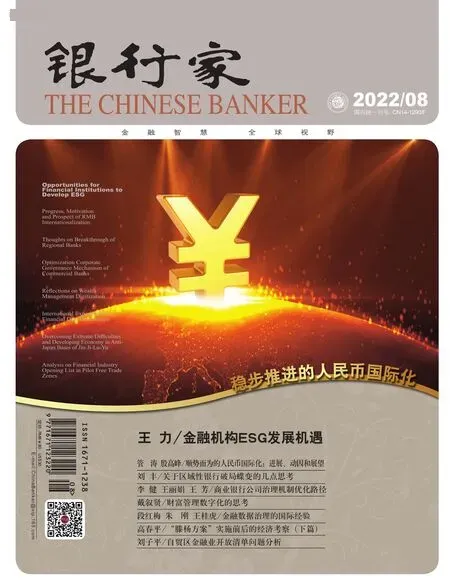

由于我國過去一直以來依靠貨幣信貸拉動投資進而帶動宏觀經濟增長,加之存款與貨幣信貸之間的內生創造關系,我國金融機構存款余額的增速與M2的增速基本保持一致,而名義GDP增速(以實際GDP增速與CPI同比增速之和代表)也與存款增速在趨勢上大體相似而僅在時間上略為領先,二者僅在2008?2009年期間大規模刺激性貨幣政策作用下出現明顯背離(圖1),這可能也從一個側面反映出我國金融機構的存款與貸款中“先有雞還是先有蛋”的關系。

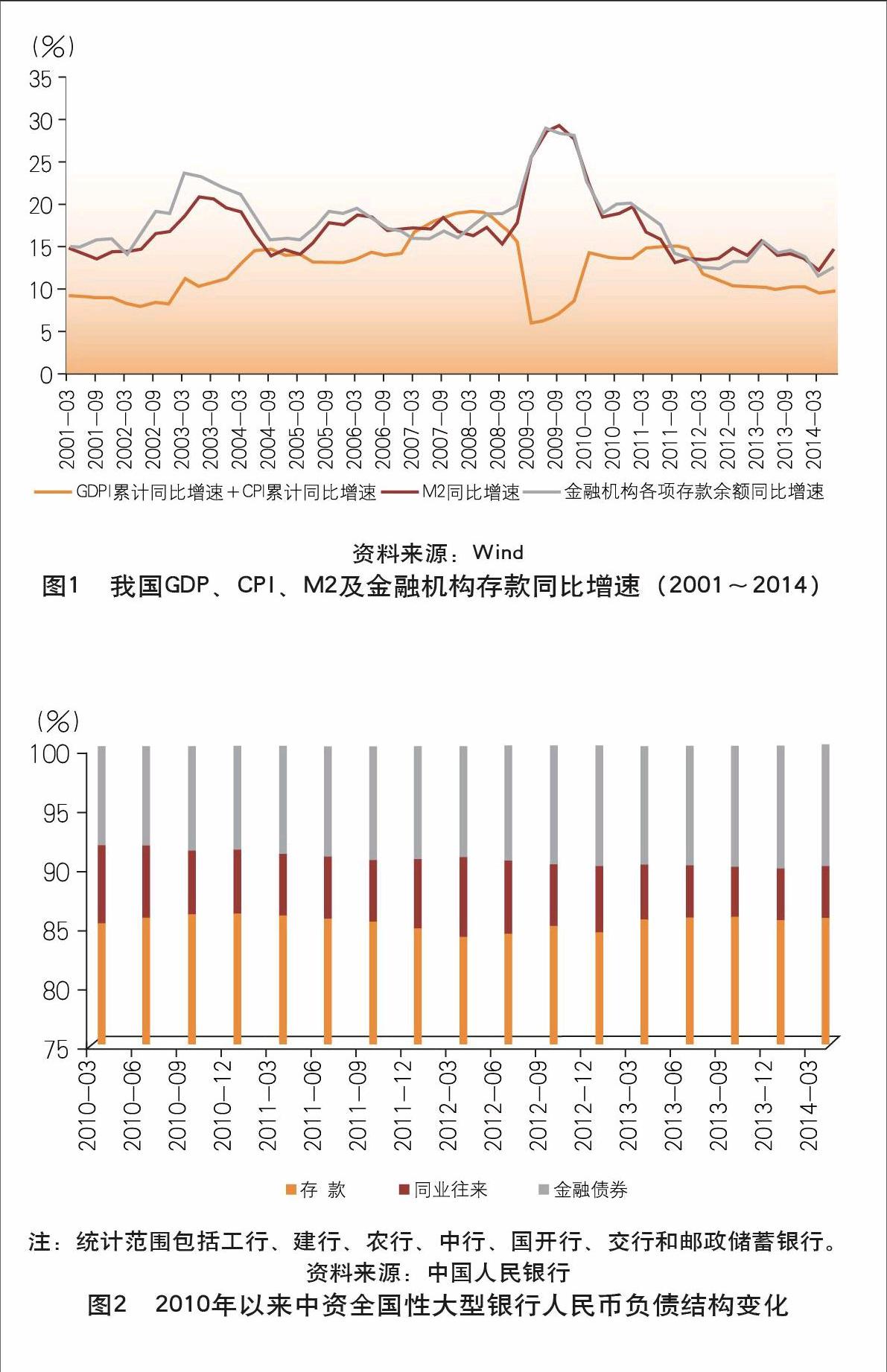

隨著現有增長模式的難以持續以及經濟結構調整與轉型升級的持續推進,宏觀經濟增長換檔減速,經濟體系整體的信貸需求增長放緩,貨幣政策常態回歸下M2增速也大幅降低,進而存款增速也明顯放緩。然而,由于預算軟約束、企業對穩定就業的潛在責任等因素,宏觀經濟放緩背景下地方政府融資平臺、房地產行業以及部分產能過剩行業企業對信貸的需求依然旺盛,由此構成了貸存比管理下的存貸矛盾,也導致了部分“金融創新”的出現(如表外理財對接非標資產、同業業務繞道貸存比管理等等),并引發商業銀行負債業務的結構性變化(圖2)。其一,由于銀行理財收益率遠高于存款利率,商業銀行存款出現“理財化”趨勢;其二,同業及其他金融機構存放款項和拆入資金、賣出回購金融資產等同業負債余額快速增長、占比持續擴大;其三,由于銀行內部考核及貸存比限制依然存在,月末、季末、年末等關鍵時點前后存款與理財之間來回轉化,存款實際波動性加大。

市場化主動負債重塑商業銀行負債結構

隨著同業業務持續增長,同業負債已與其作為調劑資金臨時余缺初衷相背離,背后實際大幅度的期限錯配也最終引致長期資產負債上矛盾轉化為短期同業市場上資金價格的上漲,實現了一種類“利率市場化”下長短期資金價格之間的傳導,并最終導致了2013年6月“錢荒”的發生。短期資金市場上價格的飆漲引發了理財收益率的快速提高以及相應的存款搬家,并為余額寶等互聯網金融產品提供了生存空間,進一步導致了商業銀行一般存款向協議存款等同業負債的結構性轉變,也反過來降低了現有監管約束下金融機構供給信貸、創造存款的能力。

面對同業業務持續增長下商業銀行隱性杠桿的不斷攀升以及同業市場的波動對實體經濟融資的沖擊,銀監會先后出臺了8號文、107號文等監管措施,銀行業同業業務自2013年二季度以來經歷了明顯的去杠桿過程,同業負債擴張趨緩。同時,考慮央行在公開市場操作上“放短鎖長”的政策取向,貨幣基金“提前支取不罰息”政策紅利的終結后互聯網金融產品收益率面臨下行壓力,可以預期商業銀行同業負債擴張將進一步放緩,一般性存款結構占比中短期內將趨于穩定(圖2)。但就同業負債本身而言,現有結構上以同業及其他金融機構存放和拆入、賣出回購等為主,其中隱含的不規范、不透明等問題也引起了各方的注意。2013年12月8日央行發布《同業存單管理暫行辦法》,規范同業存單業務,拓展銀行業存款類金融機構的融資渠道。這一舉措被市場廣泛認為是監管機構“關后門開正門”的舉措,引導商業銀行同業負債向更為規范、透明、市場化的結構轉型。

而就存款內部結構而言,央行已在結合利率市場化的進程,有意通過允許商業銀行面向個人和企業發行大額存單;銀監會也于2014年6月30日對存貸比計算口徑進行調整,明確銀行對企業或個人發行的大額可轉讓存單可納入存貸比計算。因此,可以預期在大額可轉讓存單正式推出后,部分存款將轉化為商業銀行更為市場化的主動負債。

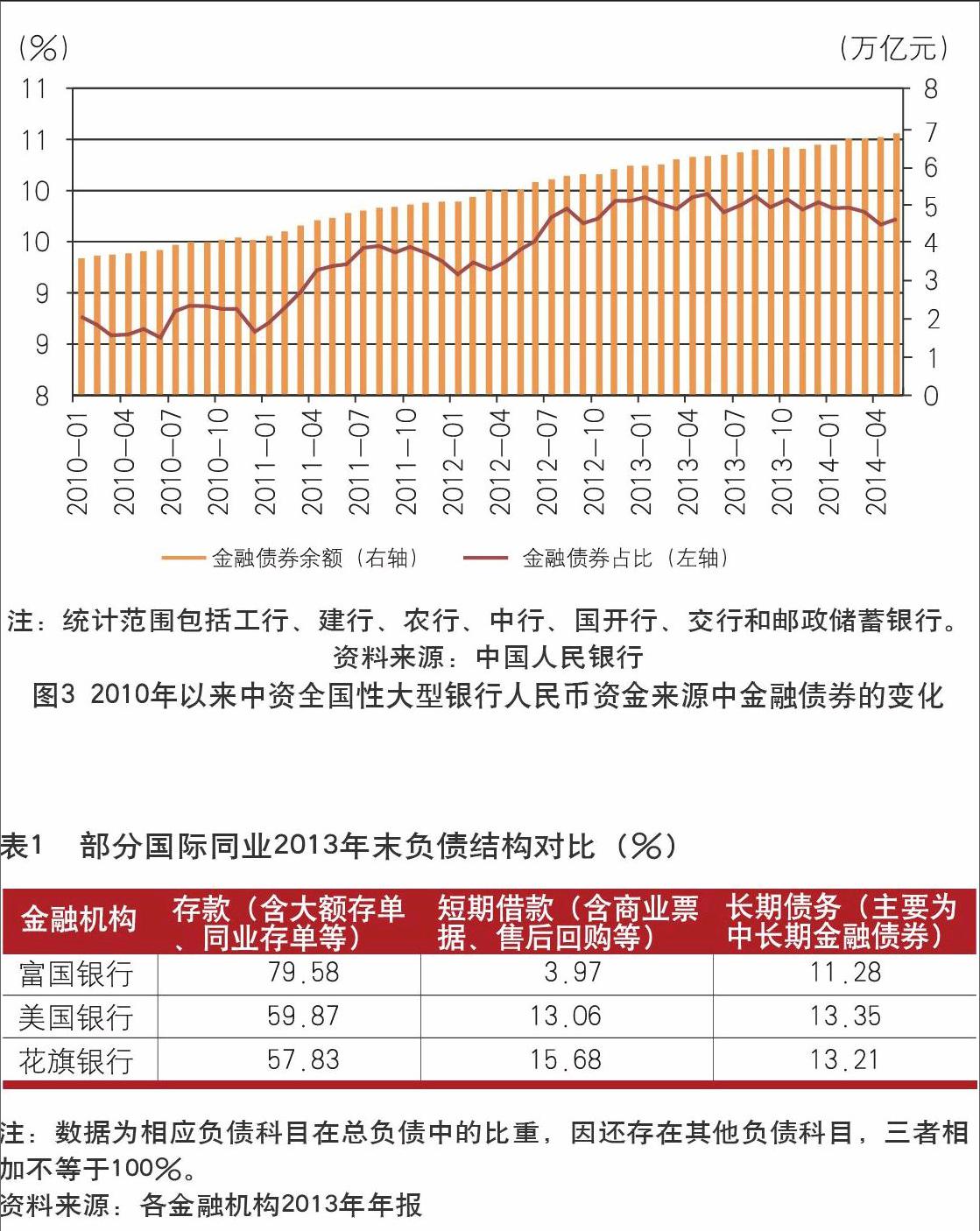

同時,在目前一般性存款增長乏力、存放拆借及回購等同業負債增長受限、同業存單規模尚小的情況下,商業銀行也在積極利用海外低利率等有利時機,通過海外存款證、中期票據(MTN)等市場化主動負債工具,積極拓寬資金來源。Dealogic的統計數據顯示,2014年以來中國內地金融機構在境外信貸市場借款已逾140億美元,遠超之前的全年紀錄——2013年的90億美元。從商業銀行整體的人民幣資金來源來看,金融債券的余額及占比同樣在持續擴大(圖3)。其中,截至2014年5月末,中資全國性大型銀行人民幣資金來源中金融債券余額已達6.89萬億元,占比也從2010年初的8.8%持續增長至9.7%。若考慮國際同業的情況(表1)及銀監會在存貸比口徑調整中對相關金融債券的優惠政策(“三農”專項金融債所對應的涉農貸、小微企業專項金融債所對應的小微企業貸款從存貸比中剔除),來自金融債券等中長期市場化融資的比重仍有較大增長空間。

利率市場化條件下資產負債整體管理架構重塑

當前,我國利率市場化尚在推進中,本外幣、境內外資金市場也并未完全聯通。其結果是資產與負債的割裂、負債內部存款與市場化資金來源之間的割裂。然而,近年來銀行理財產品的大量推出以及非標等表外資產的快速增長,實際上已在一定程度內打通了資產與負債以及不同負債之間的價格傳導渠道,只不過尚存在表內與表外的差別而已。從這一角度而言,我國商業銀行已經處于更高的資產負債管理要求之下,單純關注資產方已遠遠不能適應商業資產負債管理的新環境,類似2013年6月的“錢荒”也許將成為一種新“常態”。

隨著利率市場化的推進以及美國退出QE的臨近,商業銀行負債結構中存款增長放緩甚至減少、市場化資金來源快速增長的趨勢將逐步確立,其所面臨的資產管理方面的挑戰將絕不僅僅是負債成本的上升——“一浮到頂”的不僅是利率,還有迅速攀升的利率風險、流動性風險等。

因此我們需要建立利率市場化條件下資產負債整體管理結構。

第一,完善有效的利率風險管理體系。雖然目前資產與負債以及不同負債之間的價格傳導渠道在一定程度上打通,但這種傳導仍是不完全的,其結果導致商業交易賬戶、銀行賬戶利率風險缺乏有效對沖工具,商業銀行現有利率風險管理體系應是不完整的。伴隨利率市場化以及資本項目開放進程的推進,面對負債成本上升與資產收益降低的雙重擠壓,如何逐步建立完整而有效的利率風險管理體系將是我國商業銀行嚴峻而急迫的課題。

第二,管控期限錯配等流動性風險。隨著負債成本的上升以及負債來源的多樣化,商業銀行只有通過主動的錯配才能保持一定的盈利能力。與此同時,銀行業的期限錯配已不再局限于存貸款領域,同業業務以及表外的理財及其對接資產中的期限錯配或許更為突出。與此同時,自2010年巴塞爾銀行監管委員會首次提出流動性覆蓋率(LCR)監管概念以來,中國銀監會也采納了流動性覆蓋率等監管指標,要求商業銀行于2018年底達標,監管合規壓力同樣巨大。對此,首先從資產負債管理市場環境的新“常態”、監管合規壓力增大等角度出發,對銀行內部的流動性風險管理體系予以更多關注,比如如何更好地應用壓力測試工具等;其次,通過拓寬大額存單、同業存單、金融債券等市場化負債來源,拓展資產證券化等資產端轉化渠道等措施,加強資產負債主動管理,管控流動性風險;最后,在充分分析自身資產負債結構、業務復雜程度等因素的基礎上,建立有效的備付金額度及成本計量模型,增強備付金管理的預見性、科學性和差異性,實現流動性與收益性的最佳平衡。

第三,建立司庫管理與利率定價機制。從國際實踐來看,司庫是在全額資金管控的基礎上,對全行的流動性風險、銀行賬戶利率風險和匯率風險等進行集中化的管理。但目前部分國內商業銀行尚未建立有效的司庫和全額資金管控機制,不利于分散商業銀行流動性以及利率風險,也降低了資金利用效益。就利率定價機制而言,涉及行內FTP機制及對客戶的利率定價。目前國內大中型商業銀行大多數已經實施了FTP系統,但在目前利率市場化未完成、市場尚存在一定割裂的情況下,全產品范圍內應用統一的FTP曲線仍面臨諸多困擾。對于對客戶的利率定價,商業銀行應在FTP基礎上,完善風險定價及管理會計系統,綜合考慮資金成本、風險成本、資本成本、客戶綜合貢獻度等因素,實現差異化定價,而絕非簡單的存款利率“一浮到頂”或貸款利率打折。