鄉村旅游開發指引下的四川村鎮聚落景觀衍變★

范 穎

(1.四川音樂學院成都美術學院,四川成都 615000;2.四川大學歷史文化學院,四川成都 615000)

西班牙鄉村旅游協會專家比德羅·希爾認為,開發鄉村旅游,必須了解鄉村的文化,在推廣時不能把其真實、本質的東西改變了。

1 走進天星村

1.1 文化地理特征

在四川的區域地理位置中,宜賓市興文縣位于川南地理圈,四川盆地南部邊緣,屬典型的山地地形地貌,川滇黔結合部,南與云南省威信縣接壤,東與貴州赤水市相鄰,境內有著名的地質景觀資源——國家級風景名勝區興文縣石海洞鄉。周家鎮是興文縣西大門,距興文縣城約為72 km。天星村位于周家鎮西北部,距離周家鎮政府駐地約4 km。2014年6月,天星村等1 000個村莊被四川省農村工作委員會認定為四川省美麗鄉村。

1.2 特色資源稟賦

天星村屬亞熱帶濕潤型氣候,氣候溫和、雨量充沛、無霜期長,四季分明,雨熱同季;常年平均氣溫17℃,年降雨量1 092 mm,年總日照量1 180 h,特殊的生態環境使該地擁有豐富多樣的生物資源。境內主產水稻、小麥、土豆、玉米、紅苕、烤煙、花生等農作物。天星村農作物總播種面積1 200畝,主要農副產業有烤煙、馬鈴薯、純黃玉米等,其中烤煙年產14萬斤、馬鈴薯年產30萬斤、純黃玉米年產40萬斤。天星村內靠近天星河邊有一溶洞,村民叫它為穿山洞(見圖1)。主溶洞面積約2 000 m2,溶洞冬暖夏涼,溫度常年保持在20℃左右。洞內鐘乳石千姿百態、形狀各異,或如猿猴倒掛,或如仙桃熟垂;或如晨鐘鳴喚,或如利劍懸空。

幽然而過的天星河,河水清澈甘冽,四季長流,掬一捧入口,甜爽之極,水流深處與直通暗河的小溶洞相連,讓人顧不得泉深路窄,想隨水流徑入清幽,又常因入口狹窄不容人作罷。

圖1 興文縣周家天星村穿山洞

圖2 溶洞與民居

1.3 現狀村落景觀

天星村現有村民組4個,在冊戶籍總戶數147戶,總人口608人,其中男性314人,女性294人,這些年,由于受外界發達地區如深圳、廣州、成都、重慶的經濟發展吸引,村里大批的青壯年勞動力外出務工,實際在村的人口約為150人,主要為老年、少年。

原村落地勢北高南低,相對高差約為60 m,兩山夾持,溪流從谷地穿過。民居依山就勢布局,呈散居狀態,散布在田園中。民居建筑質量參差不一,部分民房由于長期無人居住維護出現結構破損,部分民居出現白色平房、彩鋼坡屋頂、玻纖瓦屋面等形式,失去了川南民居所應有的風貌特征(見圖2,圖3)。

無處理輕微疾病、疫苗接種和計劃生育的醫務室。道路系統不完善,且無路燈設置;但路面質量較好,以水泥路面為主。尚未設置集中供水設施,村民生產用水由水塘或溝渠,生活用水接市政管網給水管。現狀雨水采用民房周圍排水溝散亂匯集排入至農田的周邊農灌渠內;村民生活污水以及畜禽糞便部分用于農灌;村內低壓配電線路導線截面普遍偏小,供電質量較低;村內電信安裝率較低,電信線路架設較為混亂,電信分支器老化。農戶生活垃圾挖坑堆肥,無統一收集點及垃圾箱,塑料亂扔,污染嚴重。

2 天星村發展模式思考

2.1 政策指引與村民意愿層面的思考

黨的十七大提出了全面建設小康社會奮斗目標的新要求:建設“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村,這是目前新農村建設發展的總體趨勢。從規劃設計介入的角度,我們對村民的建設意見進行了征集和整理。80%的村民認為,目前最緊迫需要解決的問題是城鄉基礎設施一體化,希望實現通水泥路、用電(天然氣)有保障、用上衛生潔凈的自來水,增強生活的便利性。20%的村民在意見中提到,要保障他們的耕地使用權益,充分流露出了他們對于土地的深深眷念之情。因此,從政策層面的指引與村民意見征集來看,我們也希望能夠通過規劃設計指引,讓村民有良好的村莊居住、生活、生產環境,實現生活寬裕,賺得到錢,提升生活水平,望得見山,看得見水,記得住鄉情。

2.2 資源開發層面的思考

“倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱”。我們認為,提升居民對鄉村景觀的保護意識必須基于村莊經濟產業發展。現實情況是,我們國家眾多的鄉村聚落不能全部依靠國家層面的資金投入,更多的發展需要自下而上的發展來推動,因此,天星村的發展必須實現由“輸血”向“造血”功能的轉變。

立足天星村的資源思考,千百年來,我們立足于傳統農業,農民日日面朝黃土背朝天,但農業、農副產業的經濟收益較低,并沒有獲得相應的回報,并沒有真正實現農副產業的價值鏈條進行延伸,大家對土地又愛又恨。因此,我們認為,發展鄉村旅游是必然途徑。鄉村旅游從根本屬性講屬于經濟產業,其市場定位決定了鄉村旅游具有“農”的屬性,但如果我們將農村地區視為活動經營性空間,利用鄉村獨特的自然環境、田園風光、生產經營形態、民俗風情、農耕文化、鄉村聚落等資源,為城市居民提供觀光、休閑、度假、體驗、健身、娛樂和購物的一種新型旅游經營活動,將農副產業進行延伸,與都市(近郊)旅游和其他形式的旅游相比,具有濃郁的鄉土氣息、鮮明的地方特色、多彩的民族風情、眾多的參與體驗、實惠的旅游消費等特點,不失為農村產業發展的理想選擇。由此,天星村的發展途徑可以確定為以農業、農副產業、鄉村旅游休閑觀光業加上新農村建設的推進。

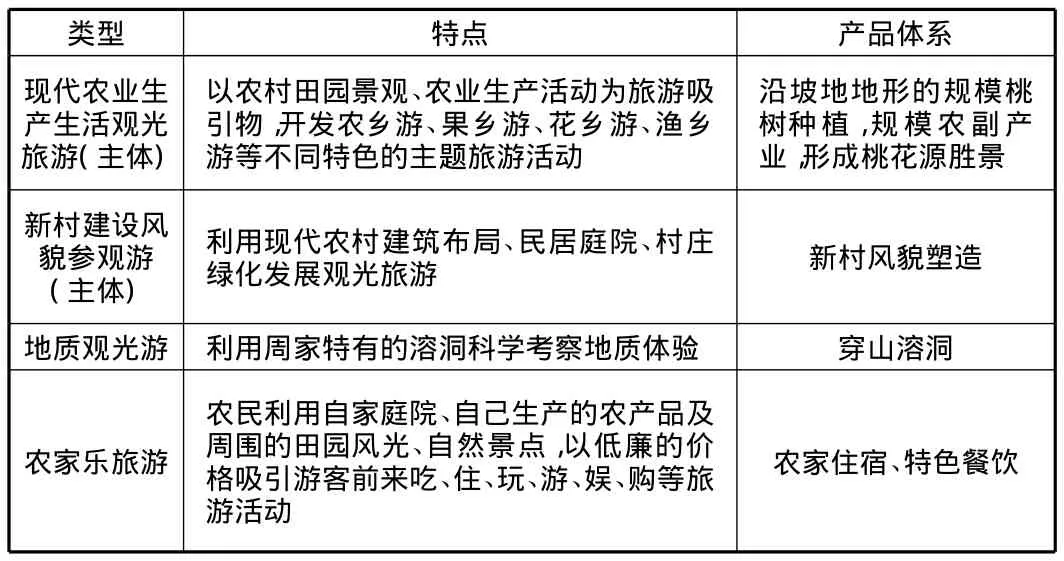

由此,我們提出天星村新農村建設背景下的鄉村旅游產品構建體系(見表1)。

表1 天星村村落鄉村旅游產品構建及特點

3 天星村聚居點建設及景觀衍變應對

3.1 新村聚居點景觀生態格局衍變

1)新村聚居方式衍變:大散居,小聚居——適度聚居。原村民在定居選址上,考慮因素包括諸如靠近自家的農田,方便耕作;距離鄉村公路近,方便出行;以前家家戶戶養豬、鴨、雞等家禽,希望有獨門獨院的開敞空間,方便喂養、散放,以上諸多因素使得村民自愿選擇散居形態,彼此相望又不互相影響。在尊重村民祖祖輩輩的定居選擇、堅持保留原有村落肌理的思路指導下,同時為了考慮到對村莊公共服務設施、基礎設施的提升,保證生活品質提高的基礎上,節約用地,實行適度聚居、自愿散居的新村聚居方式,保證原有村民之間的血緣關系、地緣關系生生不息。利用村莊建設用地的空隙,見縫插針式的植入需要拆遷安置的農戶。2)大地景觀衍變:季節性生產景觀——規模種植產業園景觀。變傳統生產型農業種植為經濟作物種植,提升傳統農業的附加值。原村民在傳統農業生產的觀念指導下,大量按季節種植的如玉米、馬鈴薯、小麥等生產作物,生活上自給自足,但小型作坊式的莊稼種植,甚至不能帶來生活的富足。因此,在新村建設中,首要考慮的是村民的產業轉型升級,引導村民發展規模農副產業,結合溶洞旅游資源,形成桃花源勝景的思路上,將村落現狀的梯田狀農林地種植約1 000畝的改良桃樹品種,春季千畝桃園繁花似錦的世外田園風光,將是村落大地景觀的重要呈現方式(見圖4)。初夏,桃園下的采摘、休閑體驗,果實的豐收帶來的游客也將改變村民依靠農業作物收成的傳統創收方式。

圖3 民居場景

圖4 荒山變桃園

3.2 民居建筑景觀衍變:向統一地域風貌靠齊

1)民居與農村生產、生活緊密結合。在建筑院落組合中,分析和傳承川南民居組合形式,前庭、后院,方便生產,改善生活條件,在傳承生產生活習俗的同時,改善居住條件,提高硬件設施。

新建農村住宅平面布局中,從農民的實際需要出發,體現農村的生活習慣,反映農民家庭生產的需求,引入傳統的院子理念,為每戶都提供一個庭院,庭院連接起居室、臥室和廚房等,或直接與二樓生活空間形成垂直交通,提高住宅的有效使用面積,使農民原有的生活習慣和庭院的部分功能得以保留,同時也跟觀光旅游接待緊密結合。部分農居具有改造成農家餐飲、休閑、住宿接待的功能(見圖5)。

2)空間協調組合。建筑材料基本上為傳統材料,鼓勵使用本地石料、木材,體量小巧,色彩淡雅;立面形式鼓勵采用具有地域特色的民居形式,對于舊房外貌裝飾的農戶可考慮給予一定的經濟補償。對新修建的農戶嚴格按照提供的戶型和建筑外貌進行修建,以實現大環境的統一。

3.3 場景記憶景觀延續與衍變:增強景觀地域識別性

“朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”,詩人劉禹錫對場景輕描淡寫的語句,引發讀者對于時代變遷的感慨,讓人暢想久遠。對于鄉村旅游而言,對游人最具吸引力的就是鄉村的場景景觀,固化的特色民居景觀、生活場景景觀、勞作場景景觀;流動的人的景觀,老少爺們的墻角下曬太陽聊天,都是一種對于過去的場景回憶,讓人留戀、體味,久而忘返。如庭院景觀中,將生產的水磨房作為景觀物保留,讓游客有興致的體驗曾經的勞作,別有趣味(見圖6)。

圖5 新型民居場景效果

圖6 石磨——庭院中的勞動景觀記憶

4 結論與建議

四川省推行的城鄉一體化規劃建設、城鄉統籌以及新農村綜合體建設發展,深入到了成都平原、川南、川北、川西、攀西地區等村鎮地域,四川村鎮聚落景觀正在發生顯著的變化。如今的情形,頗似《史記·秦楚之際月表》中描述“五年之間,號令三嬗”。誠然,在時代大勢面前,我們不能停止發展的腳步,作為建設的參與者,我們自豪的感受到廣闊的、沉寂千年的古蜀大地上正在發生的翻天覆地的變化,而這巨大的變化將帶給祖祖輩輩生活、耕耘在這塊土地的日日面朝黃土背朝天的淳樸農民豐厚的實惠。

我們感嘆,農村真的大變樣了。然夜靜反思,我們目前熱火朝天的建設發展中是否存在“破”與“立”的現象。建設推進中是否會對我們傳統村鎮聚落的格局進行改變、是否會對我們熟悉了的延續千年農耕文明的鄉土環境進行改變、是否在新的聚落中我們仍能感覺到兒時的生活氣息、已進城的農村人是否還能在若干年之后找到自己的根。那么,我們需要思考,在變革的“破”與“立”中,我們破除的是什么,需要樹立的是什么。

[1]海口市城市規劃設計研究院.興文縣周家鎮天星村聚居點規劃建設方案[Z].2011.

[2]毛俊玉.對話潘守永[J].文化月刊,2011(10):29.

[3]余壓芳.景觀視野下的西南傳統聚落保護——生態博物館的探索[M].上海:同濟大學出版社,2012.