黑龍江煤炭城市用地生態調整與規劃對策研究★

孫明 華穎 李冬梅

(黑龍江科技大學建筑工程學院,黑龍江哈爾濱 150027)

0 引言

黑龍江煤炭城市屬于嚴寒氣候,冬季漫長而寒冷,夏季短暫而涼爽,多數煤炭城市是因煤礦而建形成了多中心、分散化的空間結構,煤礦資源不足或減產引起一些城鎮的衰退。煤炭城市的任何一項政策或煤炭枯竭,都將影響城市人口的重新分布與用地布局結構,并最終影響整體城市用地性質。因此,迫切需要對黑龍江煤炭城市用地進行生態調整和生態規劃研究。

1 黑龍江煤炭城市用地概述

1.1 黑龍江煤炭城市用地規模

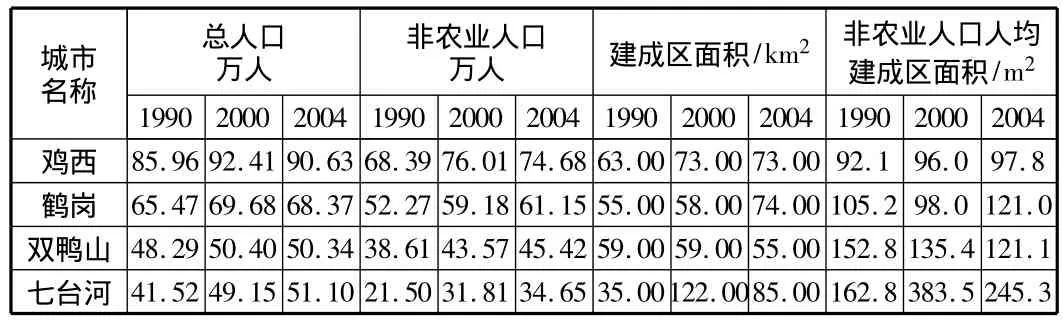

20世紀80年代以來,黑龍江煤炭城市用地規模有擴大的趨勢,用地的擴張通常在空間上是非均衡的,即規模的增長和結構的演變是相輔相成的。許多城市為了改善人居環境、增強城市競爭力增加了城市生態空間和公共空間的建設。煤炭城市人均用地規模與其他類型城市相比并沒有更大的差別,人均用地的差異主要是由于城市規模、地理位置[1]。而實際上一些建成區與資源開采地相交錯的煤炭城市規模要大于統計所顯示的數據(如表1所示)。

表1 黑龍江煤炭城市規模發展統計

1.2 黑龍江煤炭城市用地空間現狀

1)城市用地具有被動性和突發性的典型特征,城市用地興建缺乏完善的規劃,以致城市功能分區不合理,市政基礎設施建設滯后,公共服務設施不健全。

2)煤炭城市采空區塌陷嚴重。

采煤沉陷使大量地表建筑物損壞、開裂,甚至倒塌,相當部分的市政基礎設施受損,已經成為影響煤城經濟發展和社會穩定的重要因素。

3)煤矸石山處理難度大。

如黑龍江煤炭城市煤矸石的歷年堆存量達3億t,僅國有重點煤礦煤矸石山就有150多座,其中十幾座山有自燃現象,并以每年千萬噸級的速度遞增[2]。

2 城市用地空間布局模式

2.1 緊湊型城鎮用地空間布局

1)整體有機體布局。

整體有機體布局是指由于煤炭產業特點,礦區比較零散,煤炭城市不可避免的形成分散格局,因此,各礦區適當地集聚,以中心城鎮為主導,帶動周邊礦區,形成一個有機的整體單元。

2)局部集約布局。

在性質相似的一個或若干礦區內部通過用地規劃,使礦區環境能夠滿足居民在物質和精神上大部分的需要。礦區生活與工作可通過步行來實現,礦區作為獨立的居民點進行用地規劃布局。因此用地性質和環境應該直接地、正確地反映特性和愿望。煤炭城市應強調單一資源下的多樣化,減少能耗與用地蔓延,增加容積率和層數,最大限度提高用地集約化,使城鎮發展達到最優化[3]。

2.2 一城多鎮用地空間布局

城鎮由一個主城和多個城鎮組成,主城是煤炭區行政、經濟、文化的中心,其他城鎮則功能較為單一。城市用地布局盡可能避開不利的自然條件,向水源充足、水質良好,排水通風的地段集約發展,由此形成組團集約布局。組團間有快速的干道聯系。由于組團是由各礦區組成,經濟規模單一、發展有限,不可持續,當條件不允許共同發展時,應優先發展主城鎮,把有限的資金投資到重要的地方,實行以主帶副的用地模式,最終達到共同發展[3]。

3 城市塌陷區用地控制模式

3.1 整治思路

1)利用生態復墾技術改善煤炭塌陷地,節約利用土地;

2)結合煤矸石山和塌陷地整治,改善城市的生態環境,為居民創造良好的生活質量以及休息日的戶外游憩場所,完備生態結構,建構良好的生態系統;

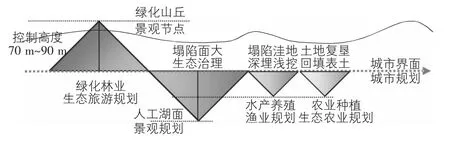

3)塌陷地和煤矸石整治要有意識地變廢為寶,利用煤矸石山和塌陷的洼地,建設基礎條件支撐的旅游項目[3](見圖1)。

3.2 塌陷區控制帶模式

1)內帶。

內帶控制線內部分,是城市用地的主要限制區域,應優先發展生態用地。通過控制遷移的先后順序,來控制用地的集約程度。對于已有的建筑應根據塌陷區的深度、地質構造、氣候、建筑密度等因素確定遷移順序。

圖1 黑龍江煤炭城市特殊用地調整框圖

2)環帶。

外環控制線以外的區域,起到保護城鎮發展和生態緩沖的作用,應限制發展。它對城鎮影響巨大,原則上在保持現狀基礎上退建還林,或建設與自然生態協調的森林公園、苗圃等綠色生態產業用地。

3)控制帶模式。

控制帶只是通過調整不同用地的遷移或建設順序與選址來控制塌陷區建設的一種手段方法,是在吸取城墻的控制功能而形成的規劃原則,還需在實踐中深化檢驗[3](見圖2)。

圖2 控制帶模式示意圖

4 城市單位用地協調模式

煤炭城市“單位制”對用地布局的影響是巨大的,城鎮空間單元建設基本上都是圍繞礦區大院展開的。雖然單位大院具有就業與居住就近和便于管理的優勢,但由于各礦區更多按采掘流程而建設的,很少考慮與其他城鎮空間單元的關系,不可避免地與城鎮建設發生沖突[4]。除了幾條主要道路可組織城鎮空間構成之外,其他部分之間的關系不是很協調。這種情況在黑龍江煤炭城市都存在,于是城鎮微觀尺度的空間關系就十分不暢,單位大院嚴重影響了城鎮空間的整體效率。

4.1 單位大院開發彈性

單位大院用地面積一般較大,單獨開發難度大,可將大院分解開發。允許大院用地性質進行彈性調整,最大發揮用地效率。由于大地塊比小地塊缺乏彈性,因此,采取棋盤式用地結構來增加臨街面和改善道路交通。小地塊單元排列成大地塊,大地塊可拆成基本用地單元[4]。

4.2 大院用地混合彈性

混合用地應以一種使用性質為主導,增加其他性質時不對原有性質影響過大。混合型用地不宜多,并應控制在一定范圍。街坊改造應通過路網來明確不同的用地性質,對建筑應進行功能分區,劃分不同性質使用空間,在用地混合中避免一層皮現象,既開發臨街部分的公建,又要改善非沿街用地,提高利用縱深土地價值[4]。

5 黑龍江煤炭城市用地生態調整對策

5.1 拓展城市用地功能

加強礦鎮合作,加快城市交通、教育、醫療、社會服務用地等基礎設施建設,健全完善城市用地功能體系。其次在城市產業結構調整中,有步驟地推進城市用地與礦區分離發展的控制帶模式。最后設立產業集聚區,預留彈性產業發展用地用于培育新興替代產業發展。

5.2 挖掘煤炭用地潛力,預留生態發展用地

要維持煤炭的可持續發展,城市就必須要有可供開發利用的后備資源和產業用地,今后適當增加生態發展用地面積,實行適度開發,為城市產業結構轉型贏得時間。尋求更多的資源,使煤炭經濟的生命周期有可能得到有效的延伸,提高城市生態環境質量,使煤炭城市不斷煥發活力[5]。

5.3 加快煤礦用地生態恢復與治理,發展生態產業

保護好煤炭城市的生態環境,按照“誰投資、誰受益”“誰治理、誰受益”的原則,城市用地適當增加發展特色生態和旅游產業的布局。可利用采空區空間進行商業開發,有的可以開展礦坑養魚;有的可以開發特色休閑設施,要把發展現代農業作為城市發展的一個新的經濟增長點,培育一批現代龍頭農業企業,推進農業生產工廠化和產業化經營。

6 結語

論文結合黑龍江煤炭城市發展現狀,提出用地生態調整的三種布局模式。城市用地采用整體布局,局部用地采取集約布局;塌陷區用地建設采用控制帶方式引導城市順序。單位大院用地采用混合彈性的協調方式等,初步構建了黑龍江煤炭城市用地生態調整戰略的框架,為黑龍江資源城市用地發展和產業轉型提供了一些模式和范例。

[1]Sun Ming,Li Jie,Qin Xin.Innovation Research on Eco-Planning of Heilongjiang Coal-Exhausted Town Subsidence Area[J].Advanced Materials Research vols,2012(368):1849-1853.

[2]李 潔,孫 明.中國特色社會主義視閾下黑龍江煤炭城市研究[M].北京:西苑出版社,2011.

[3]吳宇暉,郭 靜,張嘉昕.東北煤炭城市產業轉型戰略中人與自然和諧發展研究[J].東北亞論壇,2006,15(4):9-12.

[4]孫 明,秦 鑫,牟曉梅.寒地林區城鎮用地調整對策研究[J].國土與自然資源研究,2008(1):27-29.

[5]李長生.黑龍江煤炭產業發展模式研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學博士學位論文,2006:5-26,60-123.