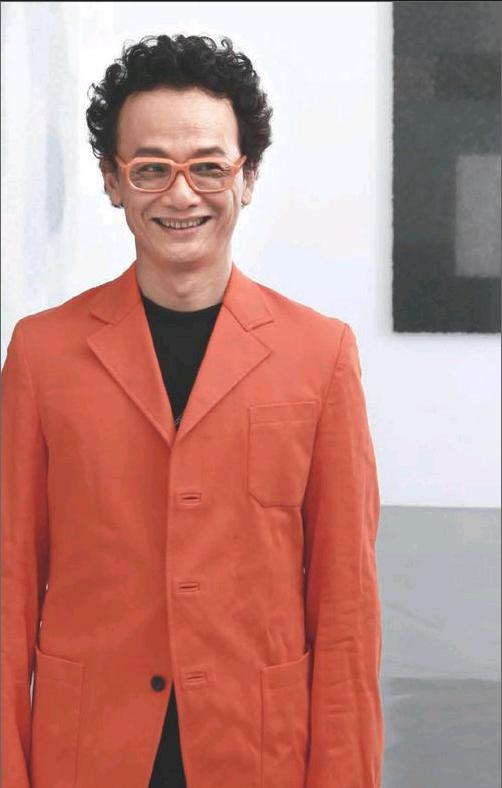

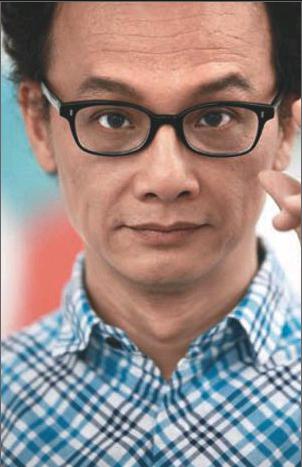

姚謙 永不停步的孩子氣

陳珂

他太過優秀的事業經歷無需任何形容解釋,擺在這里,就能證明一切。于記者而言,準備他的采訪時,學生時代與閨蜜們扯著嗓子唱歌、下雨同撐一把雨傘同聽walkman、邊寫作業邊聽歌的情景,拉近了對他的熟悉程度。他親歷了臺灣樂壇的輝煌年代。

有12年了,他維持每個月一部分時間在北京,一部分時間在臺北,步入中年后的雙城生活,伴隨著他的文藝氣質更加深厚。他繼續寫詞,寫專欄,寫兩地的生活,為自己的小說創作主題音樂,他愛好藝術,愛獨處,愛聽歌,愛旅行,常常在聽音樂時,心里面裝著畫面,看一幅畫時,心里面是有音樂的,在各種藝術領域中游走,承認自己天真無邪、浪漫、孩子氣又極冷靜,這一切成就了他的好品位。

輕微的寂寞與喜悅

姚謙容易掉進生活和內心細節的琢磨之中,他將其稱之為“輕微的寂寞與喜悅”,他常常會對這些細節特別有感受。他愿意順著老天爺給他的性格基因去發展,這樣可以讓他超越很多已知的感受發現更新的體會。

他一直希望能夠比較巧妙描寫這些很普遍存在于大家心里的東西:一些些寂寞,而不是孤寂,一點點失落,或者偶爾的孤獨感。他試著把這些不太激烈卻真實存在的情緒更精準地描述出來。

他有時會很害怕在公眾場合聽到自己作詞的歌,因為在一些歌的創作過程中,可能他將自己內心羞于表達的內容寫在了歌詞里,在一個自己的世界里。不過,就算如此,如果一個作品被大眾接受了,而且喜歡了,他又告訴自己必須相信,那個作品不是他的,是老天爺借他的手跟大眾說話。

有一些歌,在他寫完發表好多年后,因為大眾的傳唱產生了自己的生命,再回到他面前時,他又有了新的認知,他說這是因為創作時是跟著旋律在腦子里進行文字的書寫,這與變成一個完整的作品有很大差距,他反而在很長時間之后,變成了一個聆聽者。這時,他更相信只要是大眾接受的創作都是老天爺通過他給予大眾的,這樣的作品有時讓他產生莫名的感想。

他有些浪漫主義,他認定的浪漫并未配有多矯情的場面,更多的是,愿意把事情往更美好的方向思考。他覺得詩情畫意也未必是在生活的外表上添上多少裝飾品,認定自己目前的生活,可以有充足的時間閱讀,寫東西,聽音樂,旅行,就挺詩情畫意的。

當人們認為這個在提到某首歌是他作詞時略有羞澀甚至不知所措的人一定很感性時,他往往又給人意外。他毫不掩飾他的文藝范兒,只是讓他可以對很多事情都隨著性格里的浪漫去深入的很大部分原因是他的理性思維。浪漫之后,他會冷靜下來去評估他浪漫得是否恰當,會不會成為孤獨浪漫,或者不恰當悲觀式的浪漫等等。

他說,當自己有感受時,尤其特別在意某件事情或某種情感時,個人情緒流露太多,創作出來的東西就會很自我,而這種自我可能會背離、阻礙別人對最初希望表達的那個信息的理解,別人可能會感受到那種情感的不夠開放,甚至不認同。于他而言,其實很多感受事后多半會有落差。這些觀念讓他形成常年創作態度,常常自制,冷靜,客觀,不是為了滿足自己的發泄,還有社會責任等各方面的思考。

雙城生活

他會在臺北時觀察內地,在北京時觀察臺灣,他覺得在遠處觀察會更客觀,不會被當時當下的人、情所感染。

12年前,剛決定定居在北京時,他覺得北京就像是他在臺灣住過的他出生的眷村,他說北京是一個非常大的眷村,來自于中國各省份不同的人住在這里,臥虎藏龍,有更大的包容性。

一個“行”字,一個“您”字,現在已經成為姚謙北京腔中常用的字眼。他覺得“行”字是要肯定又要留有自己的空間,典型的北京話。他覺得“您”字,鼻腔發音特別重,好像是恭維,事實上有時也帶一點反諷。他覺得北京話里這些隨性的介詞都特別值得回味,有時省略哪個字都有一些潛在的意思。

他現在很熟悉北京的氣息,認為這些年北京的文化氣息從憤怒的表現主義發展到更有深度的討論且更有耐性。北京有時還激起他試著做飯的欲望,因為北京教會他開始相信接地氣。

12年前,在北京建立維京唱片北京辦事處時,姚謙本以為是唱片產業的轉移,后來發現,原來唱片時代已然過去。在內地,因為沒有唱片產業輝煌年代的包袱,音樂產業迅速過渡到數字時代。姚謙過去做了20多年的實體唱片業為主導的音樂價值感被這樣的現狀打破,而后重建。重建起來的音樂價值由更客觀地了解網絡世界的秩序與內在為開端,由實際上他在這12年里碰到的各地音樂人混聚在一起,整合交流,彼此互相適應,互相影響,將各自的思考與想法放在各自生活里的精神面貌為主導。

姚謙在臺灣有過類似的經驗,那是在90年代,來自各地的華人大量涌到臺北,他在索尼做李玟、王力宏等人唱片的年代。“沒想到很多年后,我又在北京經歷更大的震撼。”他說。

回憶自己全情投入的唱片年代,第一次做演唱會,第一次出唱片,一張專輯從不被看好到突然被好多人喜歡,一首他特別看好的歌曲卻沒有得到大家的回應……過去那些事后的喜悅與困惑,現在回過頭來看都是美好的。

被許多人熟知的經典創作過程

因為臨危受命,創作《魯冰花》的歌詞,姚謙成為了作詞人,不過,2小時候寫出一首詞來,至今仍是他自己的創作紀錄。

一次重感冒,嚴重鼻塞,失去嗅覺,他連反應都遲鈍了,這讓他想起很多感情經驗也跟味道息息相關,于是就寫了《味道》,并在后期修改時堅持“白色的襪子”一定不能改。

在準備為王菲寫歌時,正好去香港出差,在回臺北的飛機上看到八卦雜志拍到王菲在北京,大清早去公共廁所倒夜壺。他有感而發寫了《我愿意》。

在姚謙的專欄集《品味》里,他講述了為趙薇、袁泉做唱片的過程。他很本能地在互動中找到他們的特點。他說,趙薇給他的第一個感覺就是迷惘,整理和確定。他說,袁泉是一個很有才華的女藝術家。

他現在主要為吉克雋逸寫詞,他發現這個女孩不會說謊,他從她眼神中看出她雖然看起來很自信,但在說出可能被要求的臺詞時眼睛里的閃爍,他覺得這個女孩太誠實了。

告別青春期

除了為吉克雋逸寫詞和偶爾的作詞邀請以外,姚謙這兩年的創作內容慢慢往寫小說發展。前年以北京、臺北兩地生活為背景創作的《腳趾上的星光》,從音樂的感想發展成小說,最后發展成有劇情的音樂劇。他在嘗試通過寫故事,寫跟戲劇類同的短篇小說,再將小說轉為音樂劇,或者至少每一個故事都有主題音樂,用這一類平臺再回到音樂本身。

他創作的另一大原因,是他想描述40歲到50歲中年人的生活與感情,他想以中年人所面對的各種事情為主軸來鋪開自己的寫作領域。他覺得青春已經被大家反復描寫,而中年往往被描寫得很悲慘,或者很宿命論,他想用另外一個觀點去闡釋中年。

中年人大多經歷過愛情,如果讓他們在過了戀愛期后再來看愛情,這時少了很多年輕時的沖動,少了更多客觀原因,沒有錢的煩惱,沒有傳宗接代的煩惱,再讓他們做一個選題,面對自己,下決定是不是要跟這個人好好相處,是否要愛這個人。這個時候的愛,會思考得更多更深刻,也更復雜,他有可能再試著把以前喜歡對方的理由想一遍,也許父母會高興,或者社會關系會更和諧,或者,也許在什么時候至少有個伴,抑或是,有些人想再體驗另外一次的人生。這時的人,利落,沒有年輕時的糾結與反復。

大多數人都把愛情神化了,其實,年輕人的感情跟荷爾蒙有關,中年人有時更可能與寂寞有關。我們有愛的權利,也有不愛的權利。

在這些想法的前提下,姚謙寫了電視劇《離婚律師》里曲婉婷的歌曲。至于他本人,發現自己已是中年的情景,已被媒體轉載很多遍,他有一天半夜上洗手間,一開燈看到他爸,他說,爸,你來了,然后發現自己正對著鏡子里的自己在說話。這才醒悟,自己已是中年。他同樣經歷過中年時的困惑,害怕被取代,發現自己青春的過去就是新的一批擁有青春的人會取代你。

他接受萬物都在不斷改變,這幫助他去接受他已不再是昨天的自己,他已經相信,每一個年齡階段都有屬于自己的價值和美好。他說,這也是多年來與再往后許多年他能過得怡然自得的原因。浪漫主義般孩子氣永存!endprint