A2N工藝中有機物分子量分布及變化

劉 雯劉 祥

(1.江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心,江蘇 南京 210036;2.河海大學環(huán)境學院,江蘇 南京 210098)

A2N工藝是基于反硝化聚磷菌(DPB)缺氧吸磷的原理而開發(fā)的新工藝,與傳統(tǒng)工藝相比,它具有“一碳兩用”、能耗低、污泥產(chǎn)量低以及各種菌群各自分開培養(yǎng)的優(yōu)點[1-3]。

由于城市生活污水C/N偏低不利于脫氮除磷,如何高效利用污水自身碳源,提高脫氮除磷效率已成為水處理研究領(lǐng)域內(nèi)的研究熱點。而污水中有機物包含著分子量為幾十到幾十萬的有機物,且一定分子量區(qū)間內(nèi)的各類有機物往往表現(xiàn)出類似的物理化學性質(zhì)[4],同時按照分子量對有機物進行分類,可以避免綜合性指標表征模糊[5-7],因此,了解城市生活污水中有機物在不同分子量區(qū)間的分布特性對研究工藝對有機物的降解機制及DPB污泥脫氮除磷時對有機物的利用轉(zhuǎn)化特性具有重要的作用。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗裝置

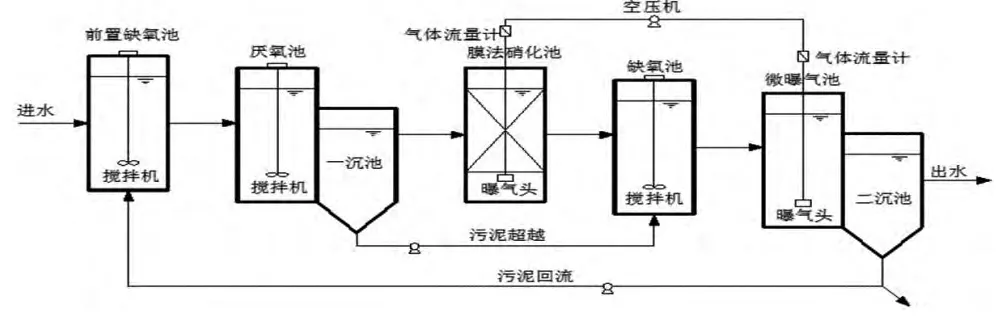

本試驗裝置在A2N工藝的基礎(chǔ)上添加了前置缺氧池和末端微曝氣池,屬A2N改進工藝,目的主要是高效利用污水自身碳源,提高脫氮除磷效率。前置缺氧池可以優(yōu)先利用污水碳源進行反硝化且保證厭氧池絕對的厭氧環(huán)境,而末端微曝氣池主要進一步除磷,保證出水水質(zhì)達一級A標,且在好氧池投加組合填料,不僅有效增加了好氧段的生物量,而且由于載體的剪切與碰撞作用,大大提高了氧氣的傳質(zhì)效率,強化了硝化效果。因此,該工藝實質(zhì)是懸浮生長的活性污泥與附著生長的生物膜相結(jié)合的新工藝。試驗裝置如圖1所示。

圖1 改進A2N工藝流程圖

裝置各反應(yīng)器均由有機玻璃柱制成,原水進入裝置、污泥回流以及污泥超越都采用蠕動泵控制,沿程水流采用重力流。主要運行參數(shù)如下:室溫(18~25℃)條件下運行,裝置進水流量為 2.5L/h,好氧 DO 為3~4mg/L,相應(yīng)的總平均水力停留時間為13.33h,污泥泥齡為15d,污泥回流比與污泥超越比均為40%,MLSS為3443mg·L-1左右。

1.2 試驗原水

試驗原水取自某大學學生宿舍區(qū)化糞池污水,經(jīng)稀釋2倍用作試驗原水。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗濾膜使用預(yù)處理

1)微濾膜使用前的預(yù)處理

先用超純水將膜蒸煮2次(光面朝下),每次30min;再用超純水沖洗3次,放入盛有純水的培養(yǎng)皿(直徑15cm)于冰箱內(nèi)4℃保存待用。

2)超濾膜使用前的預(yù)處理

用超純水加入少量乙醇浸泡漂洗3次(光滑面朝下),每次1h;然后用超純水洗凈后存放于盛有純水的培養(yǎng)皿 (直徑15cm)于冰箱中4℃保存待用。

1.3.2 試驗器材

1)超濾杯

中科院上海原子核研究所膜分離技術(shù)中心研發(fā),有效容積300ml,過濾面積4.18x10-3m2,內(nèi)設(shè)磁力攪拌裝置以減緩膜堵塞,壓力驅(qū)動力為高純氮氣,過濾壓力為0.1MPa。

2)TOC 測定儀(型號:TOC-VCSN)

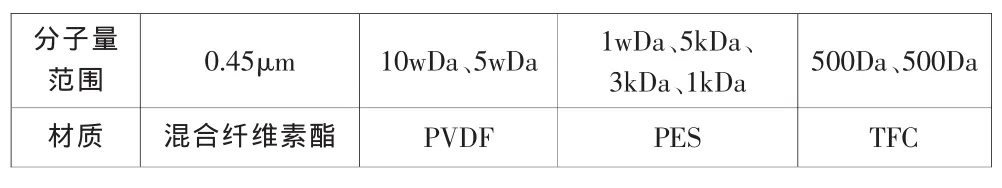

3)膜材質(zhì)與規(guī)格

表1 濾膜材質(zhì)與規(guī)格

1.3.3 試驗操作方法

將預(yù)處理過的0.45μm濾膜夾到超濾杯上,用超純水過濾至濾液達100mL,然后用過濾水樣(從裝置反應(yīng)柱取樣口取泥水混合物樣品,靜沉30min后的上清液)潤洗3次后正式過濾,廢棄初濾液100mL,測定濾前、濾后的TOC。濾后的TOC為溶解性有機物含量即DOC。然后將經(jīng)0.45μm微濾膜過濾后的水樣作為分子量切割的初始水樣,將處理好的 0.08u、10w、5w、1w、5k、3k、1k、500D、300D 濾膜分別放到超濾杯上,每次過濾前先用超純水清洗濾膜至濾液達100mL,然后加入待測水樣潤洗3次后取50mL初始水樣過濾,棄去初濾液30mL,取中間濾液12mL,測定TOC,進而獲得各段有機物分子量分布。

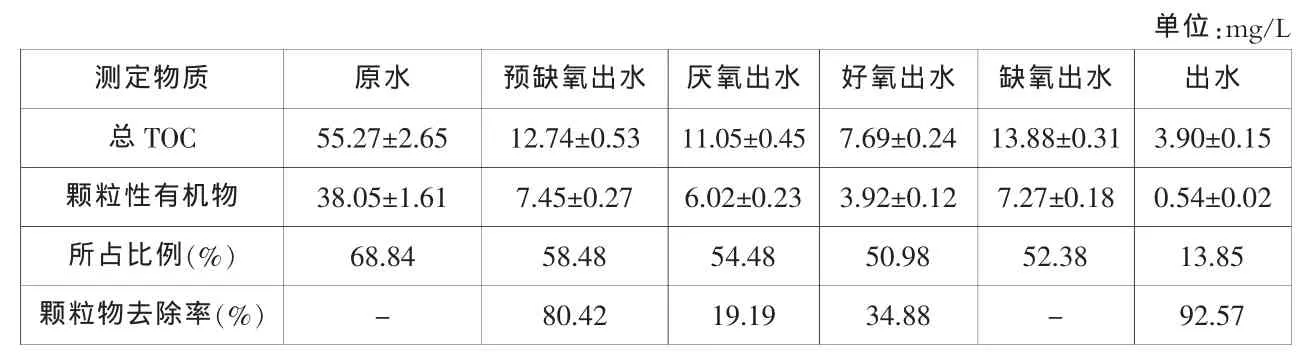

2 顆粒性有機物在工藝中的變化

顆粒性有機物在整個工藝中可作為可利用的潛在碳源,從微觀上看,它可被DPB污泥吸附利用而成為污泥的一部分;從宏觀上看,它可以是微生物附著生長的載體。

通過表2可以看出,城市生活污水中有機物近70%為顆粒性有機物,且在改進A2N工藝去除效果顯著,去除率高達98.58%,沿程除缺氧段總TOC及顆粒性有機物都呈下降趨勢,引起這一現(xiàn)象的主要原因是由于污泥回流,目的是補充缺氧碳源不足,讓DPB污泥在厭氧段儲存的PHB在缺氧段吸磷時釋放,供反硝化脫氮利用,實現(xiàn)“一碳兩用”。除此之外,發(fā)現(xiàn)末端微曝氣池對顆粒性有機物的去除效果極為顯著。

表2 各工藝單元顆粒性有機物變化情況

3 溶解性有機物在工藝中的變化

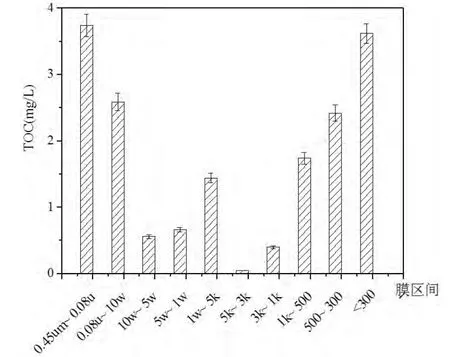

3.1 原水有機物分子量分布

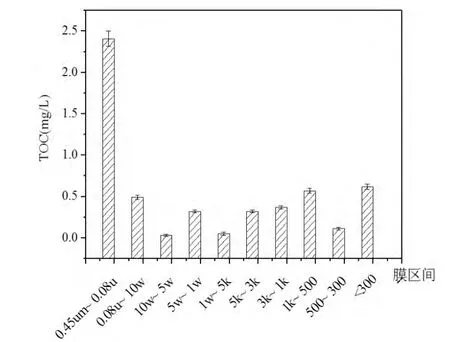

圖2是本試驗原水有機物分子量分布,DOC為17.22 mg/L,在0.45μm~300 區(qū)段上呈現(xiàn) W 型分布, 其中>10w、1w~5k、<1k 的有機物濃 度 為 6.33 mg/L、1.44 mg/L、7.78 mg/L, 分 別 占 DOC 的 36.76% 、8.36%、45.18%。可以看出城市生活污水中有近一半是<1k的小分子有機物,而在5k~3k區(qū)段上有機物幾乎沒有。

圖2 試驗原水有機物分子量分布

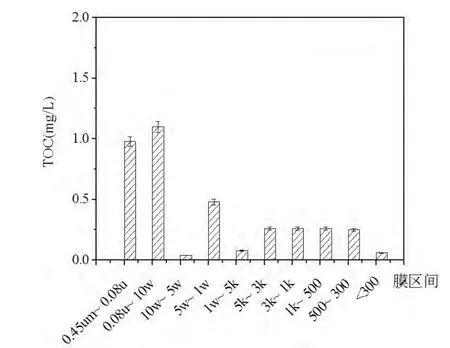

圖3 預(yù)缺氧出水有機物分子量分布

3.2 預(yù)缺氧出水有機物分子量分布

圖3是預(yù)缺氧段出水有機物分子量分布,DOC為5.29 mg/L,在0.45μm~300 區(qū)段上呈現(xiàn) L 型分布。 在 0.45μm~0.08u 區(qū)段有機物濃度為 2.41 mg/L,占 DOC 的 45.56%。經(jīng)過預(yù)缺氧處理,DOC 去除 30.72%,在 0.08u~10w、1w~5k、1k~500、500~300、<300 區(qū)段上有機物出現(xiàn)明顯利用,分別去除 81.08%、96.53%、67.24%、95.45%、82.87%。 這一部分去除主要由兩個方面引起,一是污水與污泥初期接觸混合后,污泥吸附和自身代謝;二是反硝化細菌脫氮時對污水中有機物的利用。通過分子量變化可以看出,有機物在微生物的作用下,不同分子量區(qū)間也會發(fā)生轉(zhuǎn)化,而且反硝化脫氮主要還是利用污水中的小分子有機物,尤其是分子量<500的有機物。

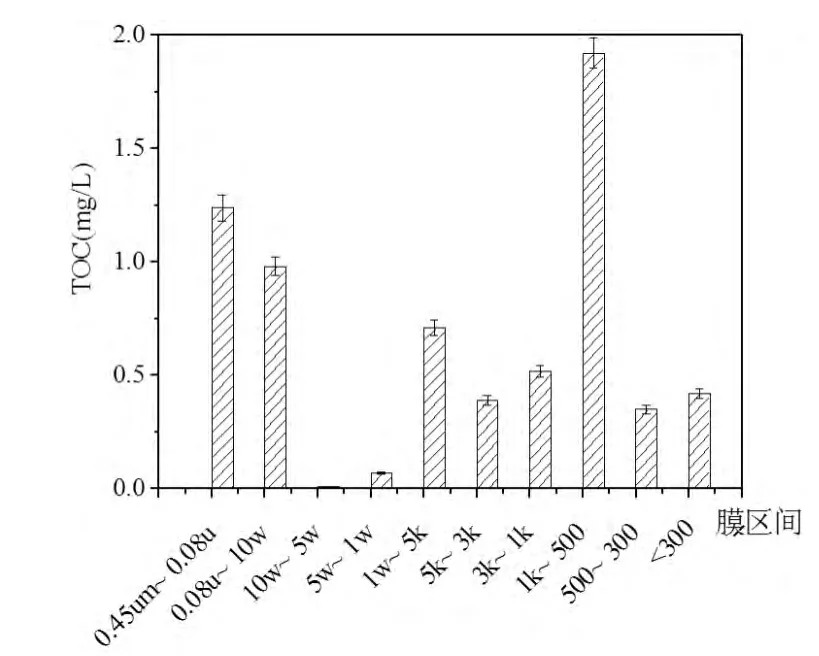

3.3 厭氧出水有機物分子量分布

圖4是厭氧段出水有機物分子量分布,DOC為 5.03mg/L,在0.45μm~300區(qū)段上分布較均勻。由于厭氧環(huán)境下,微生物的水解酸化作用使吸附在污泥顆粒表面的大分子有機物逐漸向小分子轉(zhuǎn)化,在0.45μm~0.08u 區(qū)段,DOC 去除 75.10%, 有效改善了污水中小分子有機物的濃度,使<1k的有機物濃度由原來的1.3mg/L增加到2.31mg/L,占 DOC 的 45.92%。

3.4 好氧出水有機物分子量分布

圖5是好氧段出水有機物分子量分布,DOC為 3.77mg/L,在 0.45μm~300 上分布主要集中在>10w的區(qū)段上,占DOC的55.17%,在10w~5w、1w~5k、<300上分布極少。結(jié)合厭氧段出水有機物分子量分布分析發(fā)現(xiàn),>10w的有機物濃度由原來的 1.15 mg/L增加到 2.08 mg/L, 這部分增加可能是由于微生物代謝釋放或者是對顆粒性有機物的利用轉(zhuǎn)化,還有可能是細菌死后細胞解體釋放出來的物質(zhì)。而好氧段出水分布中,小分子有機物明顯減少,<1k的有機物由原來的 2.31mg/L 減少到 0.57mg/L,去除率為 75.32%,主要是由于好氧菌對有機物的降解利用引起,其中包括氨化細菌和硝化細菌的利用,這也再次證明了小分子有機物易被微生物優(yōu)先利用的原理。

圖4 厭氧段出水有機物分子量分布

圖5 好氧段出水有機物分子量分布

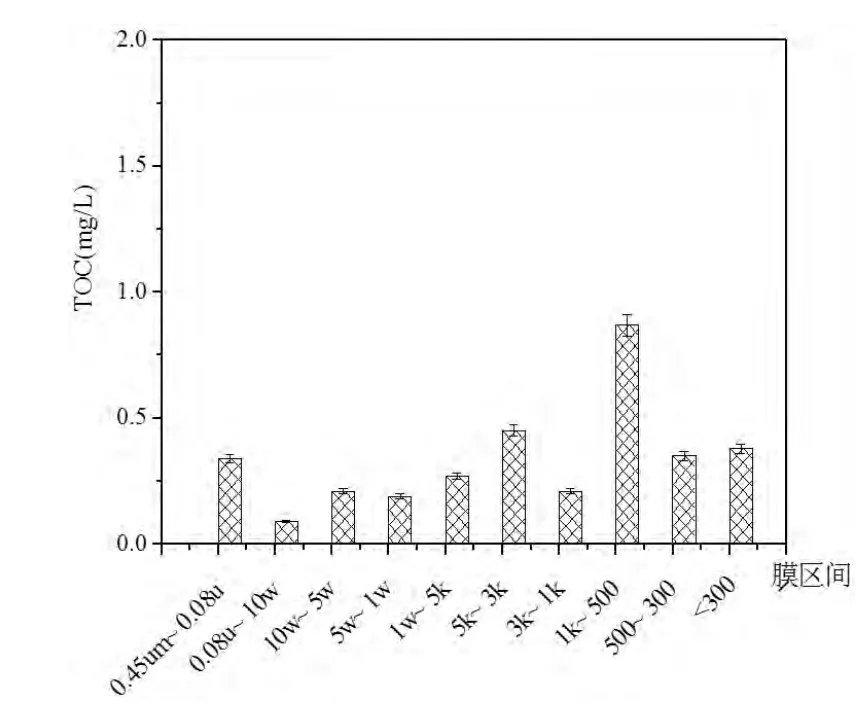

圖6 缺氧段出水有機物分子量分布

圖7 工藝出水有機物分子量分布

3.5 缺氧出水有機物分子量分布

圖6是缺氧段出水有機物分子量分布,DOC為 6.61mg/L,在0.45μm~300上分布差異較大。缺氧段有機物有三部分來源,一是污水自身攜帶,二是厭氧污泥回流攜帶,三是DPB污泥釋放PHB,導(dǎo)致1k~500區(qū)間段上的有機物由原來的0.26 mg/L增加到1.92mg/L,單區(qū)間占DOC的29.05%,這也進一步說明了工藝本身的特點即可滿足缺氧段反硝化脫氮對碳源的需求。同時缺氧出水有機物分布中,在10w~5w、5w~1w上幾乎沒有分布,結(jié)合好氧出水分布,可以看出,在缺氧段反硝化除磷過程中,DPB污泥不僅僅利用小分子有機物,對較大分子(如分子量在5w~1w的有機物)也有利用。

3.6 工藝出水有機物分子量分布

圖7是工藝出水有機物分子量分布,DOC為3.36mg/L,分布僅在1k~500上較為突出,其余區(qū)段TOC濃度相近且位于不同分子量區(qū)間上的有機物含量均小于1mg/L,對DOC的去除率為80.49%。從有機物分子量分布的角度可以看出,在改進工藝中各個分子量區(qū)間的有機物都有明顯的利用。

4 結(jié)論

(1)城市生活污水中的有機物有近70%為顆粒性有機物,且剩余溶解性有機物(DOC)在0.45μm~300區(qū)間段上呈現(xiàn)W型分布,其中>10w、1w~5k、<1k 的有機物濃度為 6.33 mg/L、1.44 mg/L、7.78 mg/L,分別占 36.76%、8.36%、45.18%。

(2)改進A2N工藝,由于DPB污泥對污水中有機物的利用和吸附,進出水有機物分子量分布發(fā)生明顯變化。試驗表明:顆粒性有機物去除 98.58%,DOC 去除 80.49%。

(3)反硝化除磷過程中并不只利用DOC,顆粒性有機物也可用于工藝脫氮除磷,除部分顆粒被吸附于污泥表面,仍有一部分在厭氧段被水解酸化為小分子溶解性有機物,說明顆粒性有機物在生物脫氮除磷工藝中是一種重要的潛在碳源,而且厭氧處理是將顆粒性有機物轉(zhuǎn)為DOC較為有效的方法之一,同時顆粒有機物的存在對微生物的附著及活性污泥性能改善具有明顯作用。

[1]KubaT,van LoosdrechtM CM,Heijnen J J.Phosphorus and nitrogen removalwith mininal COD requirement by integration of denitrifying dephosphatation and nitrifica-tion in a two-sludge system[J].Water Res,1996,30(7):1702-1710.

[2]WachtmeisterA,Kuba T,van LoosdrechtM C M,et al.A sludge characterization assay for aerobic and denitrif-ying phosphorus removing sludge[J].WaterRes,1997,31(3):471-478.

[3]令云芳,王淑瀅,王亞宜,等.A2N反硝化脫氮除磷工藝的影響因素分析[J].工業(yè)用水與廢水,2006,37(2):7-11.

[4]HENZE M.Characterization of wastewater for modeling of activated sludge processes[J].Water Science and Technology,1992,25(6):1-15.

[5]黃滿紅,李詠梅,顧國維.城市污水活性污泥處理系統(tǒng)中有機物分子量的分布及其變化[J].環(huán)境化學,2006,25(6):726-729.

[6]沈國,李茵.廢水處理系統(tǒng)中有機物分子量分布及其變化[J].環(huán)境科學與技術(shù),33(11):43-45.

[7]李發(fā)站,呂錫武,李彬,等.有機物分子量分布特點對BAF-O3-BAC凈水工藝的評價[J].東南大學學報:自然科學版,37(5):873-877.