首屆中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗課題調(diào)查報告

“治理”是從上世紀(jì)90年代開始出現(xiàn)在國際社會科學(xué)界的一個新概念。它所對應(yīng)的英文單詞是Governance,翻譯成“治理”。國家治理,是相對國家政治基本制度安排而言,主要指國家在基本權(quán)力安排既定的情況下,如何使國家權(quán)力運行合法、順暢、高效與得到社會認(rèn)同的問題。

國家治理的過程,就在于充分動員國家各個方面的力量,以多元共治激發(fā)國家權(quán)力體系、社會組織體系與市場結(jié)構(gòu)體系的活力,并且促使三方積極互動,以便實現(xiàn)國家治理的預(yù)期目標(biāo)。國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的衡量標(biāo)準(zhǔn)至少有四條:一是民主化。人民成為國家政權(quán)的所有者,能夠通過合法的渠道直接地或通過自己選舉的代表參與決策、執(zhí)行和監(jiān)督等國家治理的全過程,并擁有追究責(zé)任者的制度化手段。二是法治化。國家政權(quán)的所有者、管理者和利益相關(guān)者參與國家治理的行為,都應(yīng)納入法治化的軌道進(jìn)行;國家公共權(quán)力的運行也應(yīng)受到憲法和法律的約束;規(guī)則和程序之治要代替人治。三是文明化。國家治理應(yīng)是“更少的強制,更多的同意”,“寓管理于服務(wù)之中”,“更多的對話協(xié)商溝通合作,更少的獨斷專行”,“更多的激發(fā)權(quán)能,更少的排斥和歧視”。四是科學(xué)化。各類治理主體擁有更多的自主性,他們履行各自功能的專業(yè)化和職業(yè)化分工程度不斷提高,執(zhí)政黨和政府機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)其他治理主體的能力、進(jìn)行戰(zhàn)略和政策規(guī)劃的能力不斷提高等。

一、中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗課題調(diào)查意義與過程

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)提出,“全面深化改革的總目標(biāo)是完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”。它表明我們黨對社會發(fā)展規(guī)律有了更新的認(rèn)識,這個新概括新論斷,對中國未來的政治發(fā)展,乃至整個社會主義現(xiàn)代化事業(yè)來說,具有重大而深遠(yuǎn)的理論和現(xiàn)實意義。

緣起:全面深化改革的突破口

中國治理創(chuàng)新經(jīng)驗,是理論與實踐相統(tǒng)一的中國特色社會主義生動實踐,主要是指各行業(yè)各組織在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的創(chuàng)新做法、創(chuàng)新案例、創(chuàng)新成果。

首屆中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗(優(yōu)秀成果)大型課題調(diào)查,就是要調(diào)查尋找那些具有創(chuàng)新性、科學(xué)性、有效性、普適性及具有一定影響力的創(chuàng)新舉措、創(chuàng)新做法,通過挖掘、總結(jié)遍布全國的大量治理創(chuàng)新鮮活經(jīng)驗,使其上升到理論的高度,從而使其具有時代性和普適性,為整個國家現(xiàn)代治理體系的構(gòu)建和治理能力現(xiàn)代化提供可供借鑒的經(jīng)驗藍(lán)本和實踐支撐,為進(jìn)一步推動中國的全面深化改革提供了有益養(yǎng)料。

時代意義:實現(xiàn)“第五個現(xiàn)代化”

(一)學(xué)習(xí)貫徹十八屆三中全會精神的重要載體,為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、三個自信提供實踐支撐

十八屆三中全會《決定》強調(diào):“全面深化改革的總目標(biāo)是完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。”“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢,必須在新的歷史起點上全面深化改革,不斷增強中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信”;“必須堅持一切從實際出發(fā),總結(jié)國內(nèi)成功做法,借鑒國外有益經(jīng)驗,勇于推進(jìn)理論和實踐創(chuàng)新”。治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗課題調(diào)查是深入學(xué)習(xí)貫徹十八屆三中全會精神的重要活動、重要載體,有助于深化學(xué)習(xí)貫徹十八屆三中全會精神。

(二)推進(jìn)實踐,推動發(fā)展,為全面深化改革提供案例榜樣

當(dāng)前,我國發(fā)展進(jìn)入新階段,改革進(jìn)入攻堅期和深水區(qū),必須最大限度集中全黨全社會智慧,推動中國特色社會主義制度自我完善和發(fā)展。通過對治理創(chuàng)新100佳優(yōu)秀成果的總結(jié)、梳理和評點,推進(jìn)實踐探索,推動科學(xué)發(fā)展,為深化改革提供有效的案例榜樣、做法借鑒。

(三)發(fā)現(xiàn)價值,創(chuàng)造價值,為地方創(chuàng)新提供智慧參考

這是一次發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值的調(diào)查活動。通過梳理、總結(jié)過去一年度各行業(yè)各領(lǐng)域的治理創(chuàng)新探索,通過各領(lǐng)域權(quán)威專家總結(jié)與提煉實踐創(chuàng)新中的規(guī)律性認(rèn)識,并上升到理論層面,為地方創(chuàng)新與科學(xué)發(fā)展提供智慧參考,有力推進(jìn)理論和實踐的創(chuàng)新和發(fā)展。

(四)中國風(fēng)格,中國氣派,為實現(xiàn)中國夢集聚寶貴財富

中國風(fēng)格、中國氣派的治理創(chuàng)新實踐是支撐中華民族偉大復(fù)興的中國夢的基石,正是各行各業(yè)具體生動的創(chuàng)新探索,才匯聚成了中國特色社會主義的偉大事業(yè)。梳理出具有創(chuàng)新性、科學(xué)性、有效性、普適性的典型經(jīng)驗,必將成為中國特色社會主義發(fā)展史上的寶貴財富。

治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗的階段及過程

為深入貫徹十八屆三中全會精神,中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗課題調(diào)查由人民日報社人民論壇雜志社、國家治理周刊、人民論壇網(wǎng)組織發(fā)起,20余家研究機(jī)構(gòu)與高校提供學(xué)術(shù)支持或?qū)W術(shù)合作,100余位各領(lǐng)域權(quán)威專家參與評審。經(jīng)過推薦自薦、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、專家評審等幾個階段,歷時近8個月,確定了最后結(jié)果。

(一)籌備。成立中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型調(diào)查課題組,由人民日報社人民論壇雜志社總編輯賈立政任課題組組長,課題組成員一部分由人民論壇采編與研究部門骨干力量組成,另一部分為邀請的各領(lǐng)域10余位知名專家。課題組通過深入學(xué)習(xí)研讀十八屆三中全會《決定》等相關(guān)文件,多次研討,確立課題調(diào)查方案,參考《決定》結(jié)構(gòu)與社會熱點,具體分為黨建創(chuàng)新、政府創(chuàng)新、縣域治理、國企改革、社會治理、民生發(fā)展、公益慈善、文化發(fā)展、生態(tài)文明、新農(nóng)村建設(shè)十個領(lǐng)域展開。(2013年11月-12月)

(二)推薦。分為專家推薦、合作單位推薦、媒體推薦、單位自薦四種方式。課題組共整理、收集到了全國各行業(yè)各領(lǐng)域相關(guān)單位與組織提交的1200多篇經(jīng)驗材料。為了使推薦材料更具典型性、科學(xué)性,課題組在進(jìn)行調(diào)查的十個領(lǐng)域分別邀請2家以上研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)術(shù)合作或?qū)W術(shù)支持,并邀請該領(lǐng)域10位以上專家進(jìn)行評審與指導(dǎo)。(2014年1月-3月)

(三)網(wǎng)上調(diào)查。課題組對推薦材料進(jìn)行審核、梳理,根據(jù)創(chuàng)新性、科學(xué)性、有效性、普適性、影響力等考察指標(biāo),從1200家推薦單位中初選出200余家進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)查,分別在人民論壇網(wǎng)、人民網(wǎng)、騰訊網(wǎng)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)友投票于4月15日24時結(jié)束。(2014年3月15日-4月15日)

(四)專家評審。一,把參與網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的候選經(jīng)驗分領(lǐng)域邀請專家進(jìn)行評審,發(fā)出評審問卷120份,回收有效評審問卷103份;二,邀請各領(lǐng)域?qū)<掖碚匍_“中國治理創(chuàng)新100佳調(diào)查成果專家評議會”, 力求使評審結(jié)果更加客觀、公正、權(quán)威。(2014年4月16日-6月25日)

(五)成果公布。專家評審占權(quán)重70%,網(wǎng)絡(luò)調(diào)查占權(quán)重30%;每個領(lǐng)域加權(quán)得分最高的前10名為治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗,調(diào)查成果在首屆國家治理高峰論壇上公布。(2014年6月26日)

二、中國治理創(chuàng)新評價指標(biāo)

中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗調(diào)查以創(chuàng)新性、科學(xué)性、有效性、普適性、影響力為主要參考指標(biāo),每個指標(biāo)均占部分權(quán)重。調(diào)查領(lǐng)域參考十八屆三中全會《決定》結(jié)構(gòu),并結(jié)合當(dāng)前改革中的熱點難點問題,具體從黨建創(chuàng)新、政府創(chuàng)新、縣域治理、國企改革、社會治理、民生發(fā)展、公益慈善、文化發(fā)展、生態(tài)文明、新農(nóng)村建設(shè)十個領(lǐng)域展開。

(一)樣本來源

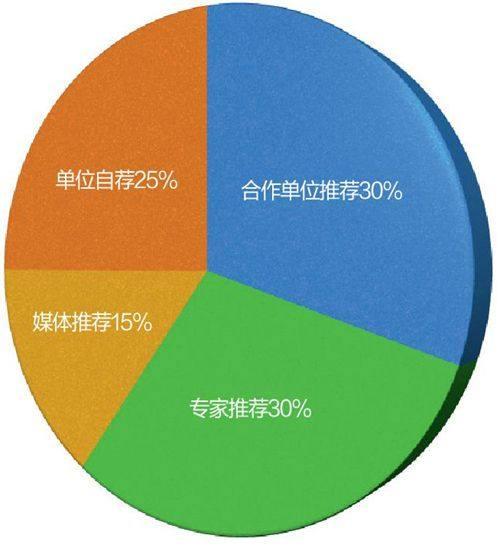

本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型課題調(diào)查的樣本選擇嚴(yán)格遵照評價指標(biāo),從全國1200個地方經(jīng)驗中,按照30%專家推薦,30%合作單位推薦,15%媒體推薦,25%單位自薦的比例,實現(xiàn)了樣本選擇的廣泛性和科學(xué)精密性的統(tǒng)一。

(二)評價指標(biāo)

中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗評價指標(biāo),是課題組通過對國內(nèi)外治理能力經(jīng)驗和實踐的總結(jié),對中國治理體系現(xiàn)代化的梳理,對地方基層實踐的理論提升,對未來發(fā)展展望基礎(chǔ)上構(gòu)建而成的科學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn)。五項指標(biāo)的設(shè)定切中了中國治理創(chuàng)新經(jīng)驗的核心要素,為各領(lǐng)域的研究提供了評價基準(zhǔn),是本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型課題調(diào)查的系統(tǒng)總結(jié)和重要成果。

(三)中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗分值計算

網(wǎng)絡(luò)得票評分具體計算方法為:設(shè)定該領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)得票最高的案例得分為100,其他案例得票數(shù)與最高案例得票數(shù)的比率乘以100為該案例網(wǎng)絡(luò)得票評分。

專家得票評分具體計算方法為:評審專家對每個案例的創(chuàng)新性、科學(xué)性、有效性、普適性、影響力5個指標(biāo)進(jìn)行評分,每個指標(biāo)為0-20分,5項相加得分為一位專家評分;一個案例專家評分總和除以參與評審專家人數(shù)得出該案例最終專家得票評分。

每個案例最終得分計算方法為:網(wǎng)絡(luò)得票評分占權(quán)重30%;專家得票評分占權(quán)重70%,加權(quán)得分之和為最終得分,每個領(lǐng)域十佳經(jīng)驗按照最終得分高低進(jìn)行排列。(詳見100佳經(jīng)驗排名表)

三、中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗分析

中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗,集合了中國改革的熱點前沿領(lǐng)域,體現(xiàn)了各行業(yè)各領(lǐng)域在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的創(chuàng)新做法、創(chuàng)新案例、創(chuàng)新成果。經(jīng)過網(wǎng)友投票和專家評審,其成果展現(xiàn)了中國治理創(chuàng)新的前沿探索,具有較高的實踐和理論參考價值。

地域分布廣泛,沿海地區(qū)仍然占據(jù)主流

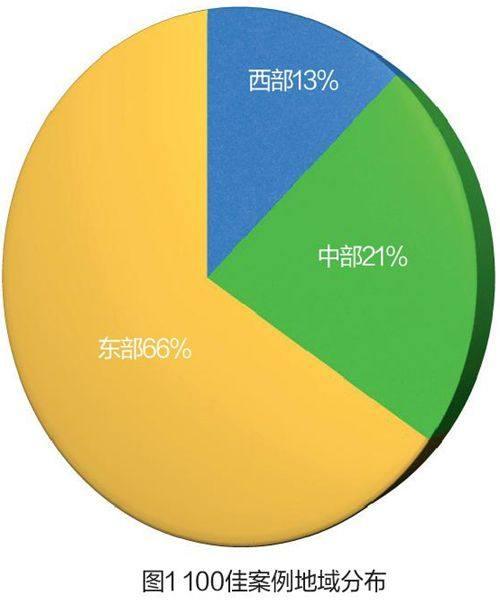

本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗案例的地域分布廣泛,66%(66個)的案例來自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū),另有21%(21個)的案例來自經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的中部地區(qū),剩下的13%(13個)則來自于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部地區(qū)(如圖1)。本次100佳經(jīng)驗成果雖然資料較為翔實,社會影響力廣泛,但并沒有囊括全國所有治理創(chuàng)新作出成果的單位或組織,因而不能據(jù)現(xiàn)有的地域分布情況得出結(jié)論:東部地區(qū)的治理創(chuàng)新比中西部地區(qū)更為活躍。然而從另一個意義上來看,根據(jù)這次選取的具有一定廣泛地域性的樣本案例,我們可以試著得出:治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗樣本案例的地域分布較為廣泛,并沒有完全拘泥于東中西三個區(qū)域的劃分,而是綜合考慮了各方面因素確定的;另一個結(jié)論則是,沿海地區(qū)在治理創(chuàng)新層面的實踐經(jīng)驗仍然占據(jù)主流,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)則相對處于治理創(chuàng)新實踐的后發(fā)階段。

治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗成果中,縣域項目占46%,農(nóng)村一級項目占15%,城市項目占39%(如表1)。結(jié)合我國近年來的國家發(fā)展態(tài)勢,可以看出:作為國家治理的經(jīng)驗來源,縣域發(fā)展是其中的重中之重,作為最小基準(zhǔn)單位的鄉(xiāng)村,其經(jīng)驗的參考價值也一步步得到提升;然而另一方面我們也可以看出,城市作為未來發(fā)展的主動力,在治理創(chuàng)新的有效性和科學(xué)性上仍然需要得到進(jìn)一步的提高。100佳樣本案例,突出中國治理中的東部區(qū)域的縣域治理,抓住國家治理的核心命脈,即以東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的縣域治理創(chuàng)新經(jīng)驗樣本覆蓋全國范圍,從而實現(xiàn)以縣域為基礎(chǔ),上下延伸到城市和農(nóng)村的治理現(xiàn)代化之路。

大數(shù)據(jù)優(yōu)勢凸顯,數(shù)據(jù)創(chuàng)新能力增強

大數(shù)據(jù)如何更好地服務(wù)國家治理創(chuàng)新也成為當(dāng)今時代必須要思考的一個話題。本次治理創(chuàng)新100佳大型課題調(diào)查也將大數(shù)據(jù)技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用吸納到了本次活動之中,并提取到了大量鮮活的基層案例經(jīng)驗。據(jù)統(tǒng)計,本次調(diào)查中,有5%的案例融合進(jìn)了數(shù)據(jù)創(chuàng)新的經(jīng)驗藍(lán)本,為我們展示了未來大數(shù)據(jù)可能為國家治理帶來的積極作用。從這個意義上說,本次活動也開啟了大數(shù)據(jù)進(jìn)入國家治理領(lǐng)域的先河,為國家治理創(chuàng)新研究開辟了一條新的道路。

本次參與調(diào)查的成都市溫江區(qū)涌泉街道:探索“數(shù)字涌泉”基層社會管理創(chuàng)新模式即為大數(shù)據(jù)應(yīng)用到社會治理的典型案例。涌泉街道通過利用大數(shù)據(jù)的梳理采集功能,實現(xiàn)了粗放管理向精細(xì)服務(wù)轉(zhuǎn)變、被動管理向主動服務(wù)轉(zhuǎn)變、分散管理向集成服務(wù)轉(zhuǎn)變、突擊管理向長效服務(wù)轉(zhuǎn)變,從而形成社區(qū)服務(wù)長效機(jī)制,為國家的社會治理提供了一個充滿生機(jī)活力的模本。

當(dāng)然,一方面由于本次活動不能涵蓋所有的有關(guān)大數(shù)據(jù)應(yīng)用到國家治理層面的案例,另一方面也由于中國大數(shù)據(jù)的發(fā)展研究相較于國外成熟國家仍處于低級階段,因而大數(shù)據(jù)應(yīng)用到國家治理的優(yōu)勢還沒有得到完全的展現(xiàn)。但是從本次治理創(chuàng)新100佳大型課題調(diào)查中顯示,大數(shù)據(jù)對于國家治理創(chuàng)新的作用已經(jīng)開始凸顯,未來也必將成為我國探索國家治理理論和實踐的一個重要的突破口。我們有理由相信,國家治理層面的數(shù)據(jù)創(chuàng)新一定會有一個廣闊的前景。

基層創(chuàng)新實踐突出,理論總結(jié)有待提升

治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗調(diào)查中的100個基層樣本案例均具有相當(dāng)程度的創(chuàng)新性、科學(xué)性和有效性,符合中國國家治理的前進(jìn)方向和全面深化改革的運行軌跡。100個生動的案例,凝結(jié)了全國100多個基層組織創(chuàng)新實踐的智慧結(jié)晶,是中國改革開放實踐和國家治理創(chuàng)新的優(yōu)秀成果。然而,由于理論總結(jié)的匱乏,這些生動的創(chuàng)新實踐經(jīng)驗不能上升到科研理論層面,從而使得改革創(chuàng)新的經(jīng)驗得不到更為廣泛和深度的傳播,對于國家治理現(xiàn)代化體系的構(gòu)建形成了巨大的阻礙。

據(jù)統(tǒng)計,本次100佳經(jīng)典案例樣本,有87%僅限于本地方、本區(qū)域的淺層次發(fā)展,經(jīng)驗轉(zhuǎn)化率不足20%;13%的基層創(chuàng)新實踐也僅能夠做到一定范圍的輻射,沒有起到經(jīng)驗的普適性傳播。以政府創(chuàng)新十佳經(jīng)驗為例,其中有7個基層創(chuàng)新實踐僅限于本區(qū)域的應(yīng)用,2個輻射到近鄰的縣級政府,只有1個成果走出了市一級的行政區(qū)域限制。綜合考察各個方面的原因,我們得出結(jié)論:基層創(chuàng)新實踐轉(zhuǎn)化率低的一個重要原因就在于基層創(chuàng)新實踐的理論總結(jié)嚴(yán)重不足,理論的深度研究不到位,從而制約了優(yōu)秀基層創(chuàng)新實踐的影響力、傳播力。

實踐一經(jīng)得到理論的升華,其有效性和影響力就能夠呈幾何倍數(shù)的增長。在我國全面深化改革和構(gòu)建國家治理現(xiàn)代化體系進(jìn)行時的階段,尤其要注重理論研究的總結(jié)和深入,沒有理論支撐的實踐就是沒有靈魂的軀殼,不可能實現(xiàn)更為深層次的發(fā)展和創(chuàng)新。本次治理創(chuàng)新100佳大型課題調(diào)查的一個重要目的就是要通過對基層鮮活的實踐創(chuàng)新經(jīng)驗的總結(jié),從而提取國家治理的最前沿理論,為下一階段的全面深化改革和實現(xiàn)治理能力現(xiàn)代化提供有力的理論武器。也只有這樣,治理創(chuàng)新100佳課題調(diào)查才能有生命力,才能為促進(jìn)全面深化改革貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量;同時,也只有通過理論總結(jié)和理論創(chuàng)新,才能最終推動基層組織的進(jìn)一步創(chuàng)新和發(fā)展。

中國風(fēng)格、中國氣派初步形成

本次治理創(chuàng)新100選取的樣本案例均是我國地方基層單位和組織的典型經(jīng)驗,代表了中國探索國家治理道路的偉大成果。其中,87%的樣本案例都是各基層地方組織首創(chuàng)的治理經(jīng)驗和治理模式,10%的樣本案例是融合了其他地方的創(chuàng)新實踐并進(jìn)行了改進(jìn)和完善,形成自己獨特模式的創(chuàng)新經(jīng)驗,剩下的3%則是沿海開放城市在借鑒吸收了國外先進(jìn)治理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合本地區(qū)、本組織的特色形成的具有鮮明基層特征的經(jīng)驗?zāi)J健_@也從一定程度上反映了我國創(chuàng)新實踐的現(xiàn)狀,即努力發(fā)掘自身優(yōu)勢,從而形成具有中國特色、中國風(fēng)格、中國氣派的創(chuàng)新發(fā)展模式。然而,就未來發(fā)展而言,僅僅依靠自身的努力是不夠的,必須要順應(yīng)全球化的浪潮,積極借鑒國內(nèi)外所有的理論成果和實踐經(jīng)驗,只有這樣改革開放的紅利才能真正得到釋放。

如前所述,沿海城市借鑒吸收國外先進(jìn)理念和成功經(jīng)驗清楚地反映了未來中國改革開放的走向,即吸收一切有益于中國發(fā)展和治理能力提升的先進(jìn)成果。就國家治理層面而言,國外的一些經(jīng)驗如發(fā)揮社會組織在國家治理中的作用、服務(wù)型政府的建設(shè)都為我國的治理創(chuàng)新提供了可供參考的藍(lán)本。本次100佳課題調(diào)查結(jié)果顯示,我國在吸收國外先進(jìn)理念和經(jīng)驗方面還存在著較多不足,國外經(jīng)驗成功轉(zhuǎn)化為國內(nèi)實踐的案例也非常缺乏,這就需要我們深入研究國外的先進(jìn)理論和治理經(jīng)驗,從而真正為構(gòu)建國家現(xiàn)代治理體系提供豐富的養(yǎng)料。

聚散效應(yīng)提升明顯

治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型調(diào)查研究效果明顯,到目前為止超過300家基層政府和社會組織對相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)驗進(jìn)行了咨詢和了解,初步實現(xiàn)基層治理創(chuàng)新經(jīng)驗的“光圈式”輻射,聚散效應(yīng)提升明顯。但是這不能遮蔽現(xiàn)實中基層經(jīng)驗傳播路徑單一的窘境,嚴(yán)重阻礙了基層治理創(chuàng)新經(jīng)驗的“聚散效應(yīng)”(地方經(jīng)驗的集群優(yōu)勢和擴(kuò)散吸收能力)。

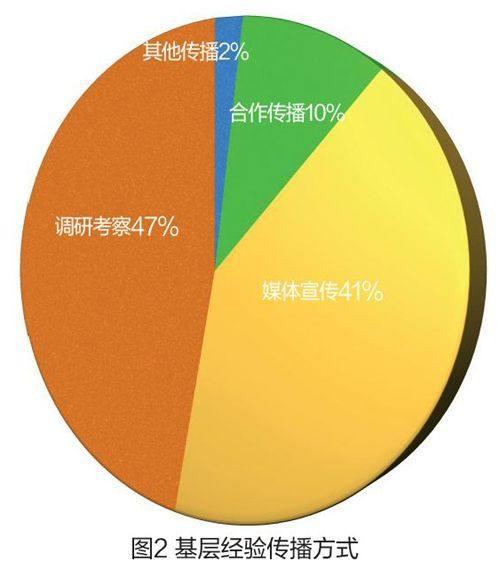

據(jù)統(tǒng)計,現(xiàn)階段我國基層治理創(chuàng)新經(jīng)驗的傳播路徑大致有三種方式:調(diào)研考察、媒體傳播、合作傳播。針對本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗活動來看(如圖2),其中調(diào)研考察占據(jù)主流,大致占據(jù)47%,媒體宣傳大致占據(jù)41%,合作傳播大致占據(jù)10%,其他傳播方式大約為2%。基層治理創(chuàng)新經(jīng)驗的傳播方式較為單調(diào),這嚴(yán)重阻礙了基層組織在治理創(chuàng)新過程中的“聚散效應(yīng)”,為治理能力現(xiàn)代化的實現(xiàn)增添了難度。

本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型課題調(diào)查為各基層組織的治理創(chuàng)新經(jīng)驗交流提供了一個較為廣闊的平臺和理論經(jīng)驗集散地,一定程度上擴(kuò)大了治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗的影響力和輻射力。

四、中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗的熱點主題

國家治理體系和治理能力是一個有機(jī)整體,相輔相成,有了科學(xué)的國家治理體系才能孕育高水平的治理能力,不斷提高國家治理能力才能充分發(fā)揮國家治理體系的效能。本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型課題調(diào)查就是為了收集國家治理的有關(guān)的基層經(jīng)驗,為國家治理體系構(gòu)建和治理能力提升提供可借鑒的經(jīng)驗和理論支點,從而把中國特色社會主義各方面的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理國家的效能。

治理創(chuàng)新的基本理論研究

20世紀(jì) 90 年代以來,西方政治學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家賦予了“治理”一詞新的含義,其涵蓋的范圍已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)的經(jīng)典意義。“治理”與“統(tǒng)治”是兩個既相聯(lián)系又有區(qū)別的概念;“治理”源于“統(tǒng)治”,又發(fā)展于“統(tǒng)治”,其基本內(nèi)涵也在與“統(tǒng)治”的比較中得到深化和確證。根據(jù)治理理論學(xué)者格里·斯托克的概括,到目前為止,對“治理”的理解共有五種主要觀點:一是治理意味著一系列來自政府但又不限于政府的社會公共機(jī)構(gòu)和行為者。二是治理意味著在為社會和經(jīng)濟(jì)問題尋求解決方案的過程中存在著界限和責(zé)任方面的模糊性。三是治理明確肯定了在涉及集體行為的各個社會公共機(jī)構(gòu)之間存在著權(quán)力依賴。四是治理意味著參與者最終將形成一個自主網(wǎng)絡(luò)。五是治理意味著辦好事情的能力并不限于政府的權(quán)力, 不限于政府的發(fā)號施令或運用權(quán)威。

現(xiàn)代國家治理體系構(gòu)建與縣域發(fā)展研究

“郡縣治,天下安”,中國國家治理的主要議題集中在縣域治理,如果把縣治理好,把鄉(xiāng)村治理好,中國的面貌必將煥然一新。縣域治理作為國家治理的基礎(chǔ)單位,具有了鄉(xiāng)村和城市不具有的優(yōu)勢和功能。由于鄉(xiāng)村受傳統(tǒng)觀念和社會資源限制,創(chuàng)新的動能缺乏,因而不能長期有效地作為國家治理的參考標(biāo)準(zhǔn);而城市治理從概念上說更加接近國家治理,但是由于中國城市的長期畸形發(fā)展,造成的社會弊端和社會矛盾較多,治理創(chuàng)新改革的阻力較強,同時難度也更大,因而選擇縣域治理作為現(xiàn)代國家治理體系構(gòu)建的突破口也就成為了合適的選擇。

本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型課題調(diào)查將目光主要聚焦到縣級行政單位的治理創(chuàng)新上來。從100佳典型的樣本案例分析可以看出,占據(jù)83%的縣域治理創(chuàng)新已經(jīng)成為探索國家治理現(xiàn)代化之路的主力軍,而其中大量鮮活的治理創(chuàng)新案例也說明在縣域一級的行政單位中所蘊藏的創(chuàng)新動因和治理需要。100佳課題研究的十個領(lǐng)域涵蓋了縣域治理的方方面面,為國家構(gòu)建現(xiàn)代治理體系提供了全面的實踐經(jīng)驗和理論參考,同時也為治理能力現(xiàn)代化提供了可供借鑒的細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)。

基層治理創(chuàng)新的動因研究

基層治理的動因研究探討的是基層組織作為治理創(chuàng)新主題在國家治理創(chuàng)新中扮演的具體角色和動力機(jī)制問題。基層治理創(chuàng)新之所以成為一種必然,根源在于其動力因素,而基層組織治理創(chuàng)新的動因不同又決定著基層創(chuàng)新的內(nèi)容、形式和持續(xù)性上的差別。

治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗的活動選取的大量的樣本案例說明了基層組織并不缺少創(chuàng)新的愿望和能力。據(jù)統(tǒng)計,基層組織創(chuàng)新的動因多種多樣,有為績效考量的、有為社會制度變遷和利益訴求帶動的,有被上級機(jī)關(guān)推動的,有來自人民群眾的壓力和自身責(zé)任感開啟的。總體而言,基層治理創(chuàng)新的動因可以概括為一下幾個方面:

1.市場型動因。這是指基層組織對于治理創(chuàng)新到來的預(yù)期凈收益的訴求。制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究普遍認(rèn)為:“如果組織或操作一個新的制度安排的成本小于其潛在制度收益,就可以發(fā)生制度創(chuàng)新。”在市場經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的今天,競爭成為不可避免的結(jié)果,如何在為發(fā)展的同時獲得預(yù)期的凈收入就成為基層組織治理創(chuàng)新的根本動因。值得注意的是,這里的市場性動因是指良性的市場競爭而非其他競爭。

2.壓力型動因。據(jù)治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗調(diào)查研究顯示,有超過一半的基層治理創(chuàng)新是由于社會變遷、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會矛盾和人民群眾的上行壓力造成的。基層創(chuàng)新的形式也印證了這一結(jié)論的正確性,即治理創(chuàng)新的目標(biāo)是以解決實際工作中碰到的問題為主,在創(chuàng)新發(fā)起環(huán)節(jié),基層組織自身的改革創(chuàng)新意識起到主要作用。

3.推動型動因。國家現(xiàn)代治理體系和治理能力現(xiàn)代化的戰(zhàn)略提出從客觀上促進(jìn)了基層治理創(chuàng)新的步伐。毋庸置疑,現(xiàn)階段的國家戰(zhàn)略在客觀上導(dǎo)致了基層組織的被動創(chuàng)新。由此,產(chǎn)生的一系列并沒有產(chǎn)生積極作用的創(chuàng)新就導(dǎo)致了偽創(chuàng)新的出現(xiàn),搞所謂的“形象工程”,而這是與基層組織治理創(chuàng)新的初衷大相徑庭的。

本次治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗通過對基層組織治理創(chuàng)新動因的研究分析得出創(chuàng)新的真正動因在于市場化的改革,從而得出全面深化改革與國家現(xiàn)代治理體系構(gòu)建的相輔相成關(guān)系,為我國國家現(xiàn)代治理體系的構(gòu)建指明了方向。

(2014首屆中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型調(diào)查課題組,執(zhí)筆:陳陽波 焦楊)

2014首屆中國治理創(chuàng)新100佳經(jīng)驗大型調(diào)查課題組(人民論壇)成員:

賈立政 陳陽波 魏愛云 馬靜 徐艷紅 張瀟爽 劉建 袁靜 嚴(yán)俊 周素麗 方華明 杜鳳嬌 趙光菊 韓冰曦 王卓怡 焦楊 李金芳 張碩 常妍 王馳 王聿楓

李方平 吳棋 翟羽佳

責(zé)編/張瀟爽 嚴(yán)俊 美編/于珊