烏魯木齊風廓線雷達資料在暴雨天氣分析中的應用

阿不力米提江·阿布力克木,于碧馨,李海燕

(新疆維吾爾自治區氣象臺,新疆 烏魯木齊830002)

2011年12月,風廓線雷達(Wind Profiler Radar,WPR)在烏魯木齊開始被投入使用。它是一種利用大氣湍流對電磁波的散射作用來探測大氣風場、溫度場等物理量的遙感設備,可以連續觀測測站上空每幾分鐘、幾十米間距高時空分辨率的風場資料,彌補了常規高空風探測中時空密度不夠的缺點。烏魯木齊風廓線雷達是航天科工集團公司二院23所生產的屬于CFL-03型邊界層風廓線雷達,工作頻率為1 280 MHz,雷達波長為0.234 m;最小探測高度60~120 m(與場地環境有關),最大探測高度3~6 km(與天氣條件有關);高度分辨率為60 m/層(60~900 m),120 m/層(>900 m);采集數據頻率為1次/6 min。

中國氣象科學研究院1989年成功研制了我國首部UHF多普勒風廓線儀,并將該儀器用于北京中尺度災害性天氣預報基地的業務實驗,證明了其有效性和可靠性。顧映欣等[1]用1989年京津冀中尺度試驗區的UHF風廓線儀取得資料,對局地暴雨、鋒面等天氣過程進行分析并計算了溫度平流,分析表明風廓線儀資料在預報區域性降水和對流性天氣時具有重要意義。劉淑媛等[2]利用風廓線雷達資料研究了華南暴雨和南海季風科學實驗期間暴雨過程中的低空急流與暴雨的關系,指出低空急流的脈動對強天氣和強降水有一定的指示意義;張京英等[3]利用臨沂市暴雨過程中的風廓線雷達資料研究了高低空急流與暴雨之間聯系,認為低空急流的下傳和加強在暴雨過程中起著重要作用,可引起雨強的大幅增大;王秀玲等[4]利用風廓線雷達產品分析唐山地區暴雨過程,指出前期深厚、長時間的東南低空急流與高空西南急流為暴雨的產生積累大量的水汽和能量。王敏仲等[5-6]利用風廓線雷達資料分別分析了其在新疆百里風區大風和沙塵天氣過程中的應用。但是,利用風廓線雷達產品對烏魯木齊暴雨天氣的分析應用還不多,本文利用烏魯木齊邊界層風廓線雷達產品分析其與烏魯木齊暴雨之間的關系,旨在為風廓線雷達產品在天氣分析和降水預報中的應用積累經驗。

1 天氣過程分析

1.1 暴雨實況

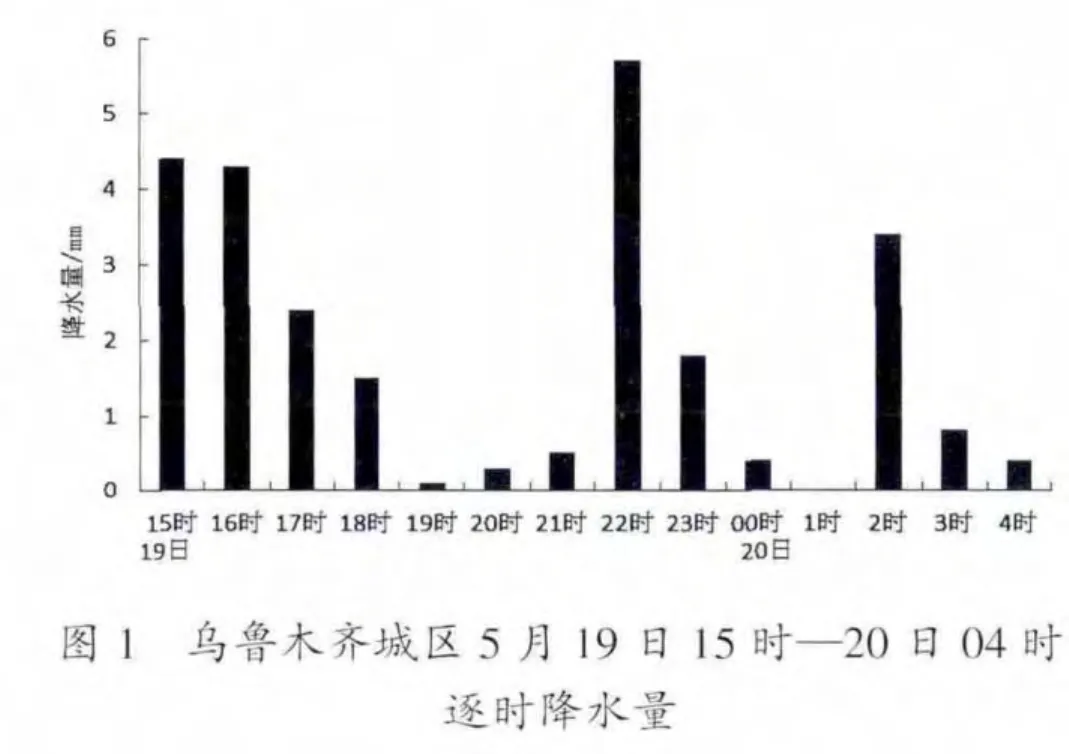

2012年5月19日15:00—20日4:00(以下時間均為世界時),按照新疆地區降水量標準[7],烏魯木齊出現暴雨,13 h降雨26.0 mm。從逐時降水量圖中(圖1)可以看出,此次降水分為3個時段(19日 15:00—18:00、19 日 19:00—20 日 00:00、20 日2:00—4:00),強降水時段(降雨量≥4 mm·h-1)[8]出現3次。降水開始階段表現為穩定的持續性強降水天氣,截至19日18:00累積降雨量達12.6 mm;19:00,降水明顯減弱,但在22:00—23:00期間的降水表現出明顯的中尺度系統影響特征,出現最大小時雨強,達5.7 mm·h-1;1:00左右,降雨量比前期略偏小并逐漸趨于減弱。

1.2 天氣形勢

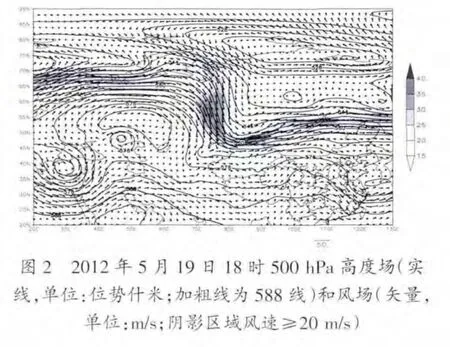

降水前期,500 hPa高度場上歐亞范圍內以經向環流為主,上游地區烏拉爾阻塞高壓緩慢東移并向北發展;下游地區,中高緯西西伯利亞低槽緩慢西退,中低緯中亞低渦快速東移。烏拉爾阻塞高壓脊頂在不斷向北發展的過程中,引導冷空氣南下堆積,中空偏西急流逐漸建立、東移南調。低槽分裂的冷空氣東移,與中亞低渦減弱而成的低槽迭加,槽底南壓至40°N附近。19日06時起上游阻塞高壓開始向東南衰落,隨著阻塞高壓的南落,西西伯利亞低槽加深。12時偏西急流開始轉為西南急流,急流中心最大風速超過35 m/s,且急流軸已東移至北疆西部國境線附近,同時石河子以東的北疆沿天山一帶由槽底平直西風帶轉為槽前西南氣流控制,該20 m/s的西南急流與西側25 m/s的偏西急流匯合,如此的風向風速輻合促成此次暴雨觸發的動力機制(圖2)。15時左右烏魯木齊地區開始出現降水。而暴雨常常是這種中高緯和低緯環流相互作用的產物[9]。20日00時西西伯利亞槽分段,北段快速東移南下,主槽開始進入新疆。700 hPa環流場上,19日06時烏魯木齊附近有弱切變維持同時南側西南風速加強至16 m/s,低空急流不斷向暴雨區輸送水汽和能量,12時后北側轉為偏北風,最大風速達12 m/s,形成氣流輻合區。此外,12時850 hPa上準噶爾盆地的西北風加強,最強超過14 m/s,烏魯木齊地處天山北坡,地形呈向北開口的喇叭口,偏北氣流被迫抬升。200 hPa高空圖上新疆地區已于19日00時受強西南急流控制,且西南氣流不斷加強。分析高低空冷空氣垂直結構發現,影響新疆的槽前傾,增加了大氣的對流不穩定度,更有利于對流天氣的發生[10]。在這種大尺度環流背景下,高空急流與中空強風速帶、低空輻合區相配合,引發的強垂直上升運動觸發了此次暴雨天氣。

1.3 水汽條件分析

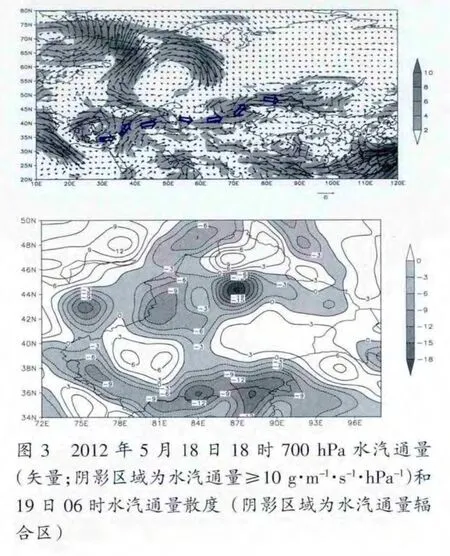

源源不斷的水汽輸送是暴雨穩定維持的必要物質基礎。降水前期,地中海暖濕氣旋攜帶水汽充裕,來自地中海的水汽,先由伊朗副熱帶高壓頂部的西南氣流輸送至里、咸海上空,后以接力方式隨中亞低槽的槽前氣流經巴爾喀什湖向暴雨區上空堆積。在700 hPa水汽通量場上,18日12時水汽在中亞地區匯集并向新疆輸送,烏魯木齊水汽通量在1 g·m-1·s-1·hPa-1左右。19日00時從塔城北部南下的水汽與從伊犁河谷北上的水汽在昌吉州北部交綏,水汽匯合區于06時南下至暴雨區,且于12時水汽通量增大至4 g·m-1·s-1·hPa-1(圖3)。降水前在烏魯木齊上空對流層的中高層(700~500 hPa)水汽通量明顯輻合,表明上空有明顯增濕現象[11],這也是導致烏魯木齊出現暴雨的原因之一。18時暴雨區上空的整層水汽明顯減弱,然而由于前期降水低層增濕為后期短時強降水提供了一定的不穩定能量。后期水汽逐漸減弱,降水也趨于停止。上述分析表明,充沛的水汽是觸發此次暴雨的必要條件。

2 風廓線雷達產品分析

風廓線雷達能夠提供以風場為主的多種數據產品,其中基本數據產品包括水平風速風向、垂直風速和反映大氣湍流狀況的折射率結構常數C2n等。

2.1 水平風速風向

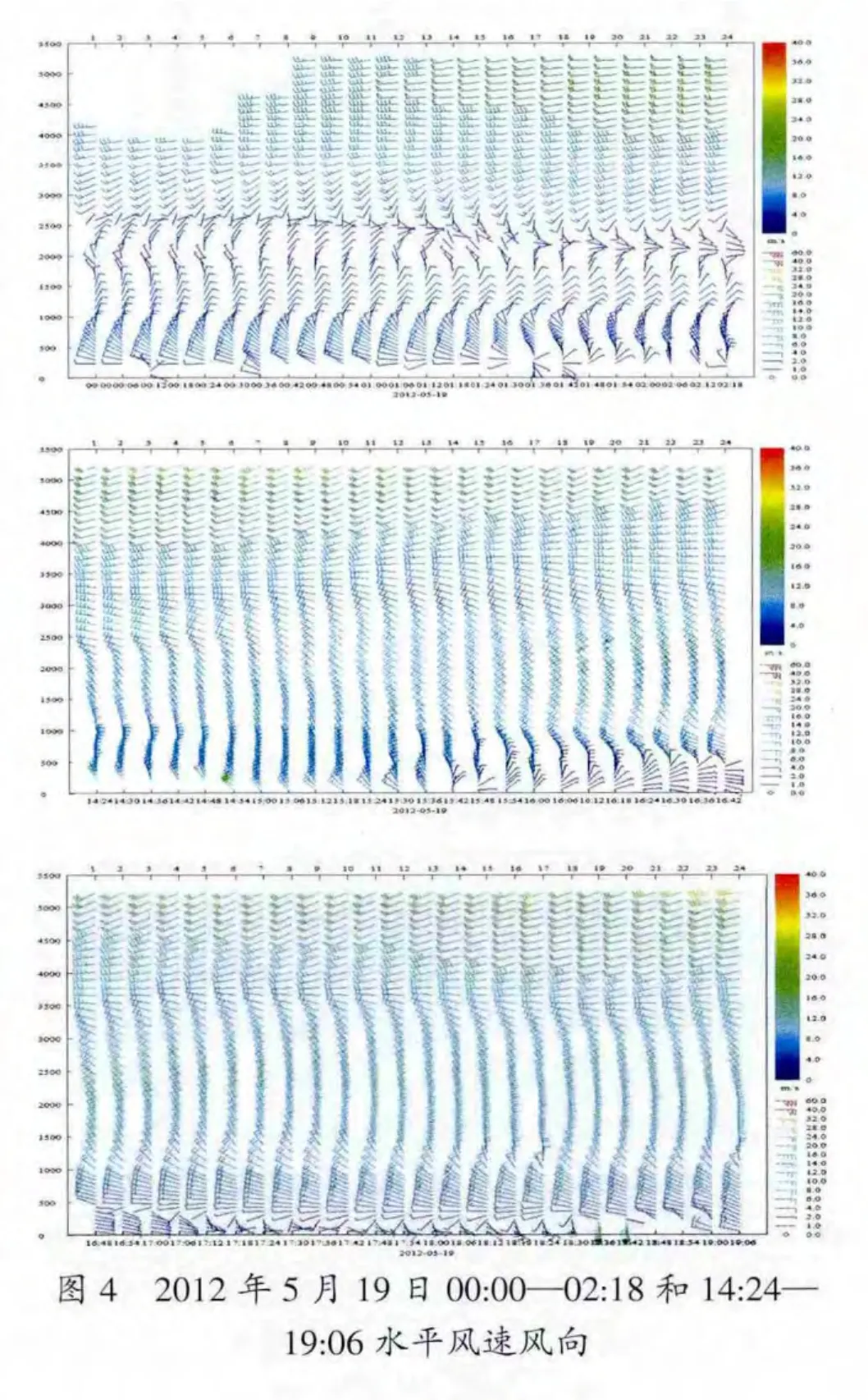

19日01:06高層從前期偏西氣流逐漸轉為西南氣流并風速加大,西南氣流從3 060 m延伸到3 420 m,而低層維持西北氣流且風速一直為4 m/s左右,高低層形成非常強的西南風與西北風的切變。從地面到2 000 m風隨高度逆時針偏轉,在2 000 m以上風隨高度順時針偏轉,這種低層冷平流、高層是暖平流結構表明本站大氣層結呈穩定狀態。同時高層西南氣流高度不斷向下擴展,風速逐漸加大。11:30西南氣流厚度達2 520 m,風速也加強到21.2 m/s,如此深厚且長時間維持的西南氣流為此次暴雨過程的發生提供了充足的能量。

11:30起西南氣流逐漸轉為偏西氣流,西南氣流厚度和高層的順時針偏轉區域不斷減少;13:24在2 500 m高度偏西氣流逐漸轉為西北氣流,使得低層的西北氣流厚度加大,且低層的逆時針偏轉區域不斷增大。高層西北急流動量快速下傳過程中,攜帶了大量的冷空氣不斷向地面擴展,為暴雨過程的發生提供良好的動力條件。隨著高層西北急流下傳,低空風速漸漸加大,15:30在1 260 m高度出現12.0 m/s的西北急流;接著15:42西北急流繼續向下擴展到1 020 m,在16:42之后12.0 m/s的西北急流位置高于1 500 m(圖4),對應15:00和16:00出現4.4和4.5 mm的強降水。之后高層偏西氣流逐漸轉為西南氣流,同時低層西北氣流轉為偏西氣流且風速逐漸減弱,降水量也開始減小。20:06起高層西南氣流第二次轉為偏西氣流,同時低層偏西氣流也開始轉為西北氣流,20:42在3 500 m由偏西氣流逐漸轉為西北氣流,使得低層的西北氣流厚度加大,風速逐漸加大,因此高層西北急流動量快速下傳過程中,攜帶了大量的冷空氣不斷向地面擴展,從而進入本次暴雨過程的第二次強降水階段;22:24高層到低層有很強的西北氣流,660 m的風速達到18.0 m/s,隨后西北氣流繼續向地面擴展并加強,22:42在660 m的風速達到21.70 m/s,達到本次暴雨過程中低空急流的最大風速,這時段降水也是在本次暴雨過程中最強階段,小時雨強達到5.7 mm。說明高層強西北氣流的動量下傳導致低層西北氣流的加強,低層西北氣流的加強滯后于高層西北氣流加強的下傳;強降水時段出現在低層西北氣流的加強時段。20日02:06后,風廓線雷達探測高度從5 000 m降到 3 500 m,說明中高層被干空氣控制[11],氣流方向也是從西北氣流轉為偏西氣流,系統處于移出階段,降水也趨于減小。

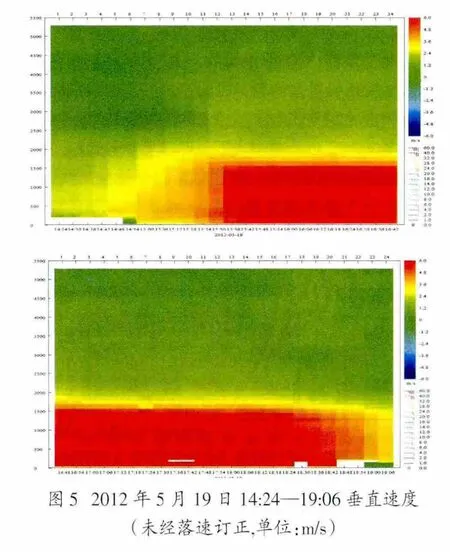

2.2 垂直速度

垂直速度(該垂直速度未經落速訂正,所以降水時代表了空氣的垂直運動和降水粒子的下沉運動的總和,下同)是正速度表示隨高度為上升運動,而負速度表示隨高度為下沉運動。在19日14:00起整層大氣處于上升運動,480~600 m處有2.1 m/s的上升速度大值區,15:36隨著強西北氣流攜帶冷空氣入侵低層,從而地面到1 500 m之處上升速度加強至5.0 m/s左右,并維持到18:24,期間最大上升速度達8.6 m/s(圖5),這與烏魯木齊當天的自動站觀測事實一致,即15:00開始下小雨,4 h雨量達12.6 mm。22:18前垂直速度逐漸減弱,但始終維持3 m/s左右;上升速度大值區也維持在地面到1 500 m左右,對應18:00—21:00降水隨著垂直速度減弱逐漸減少,22:24—22:42上升速度從 3 m/s下降到 1 m/s,而22:48上升速度突然增強到6 m/s左右,上升速度大值區重新回到1 500 m左右,此種情況維持到23:24,在實況上22:00降水量突然增大,1 h降水量為5.7 mm,比前一個小時降水量多5.2 mm,23:30上升速度逐漸減弱,最后在05:00整層上升速度已經減弱到1.0 m/s以下,降水結束。由以上分析發現,當風廓線雷達在低層探測到約大于2 m/s的上升速度時,降水開始,相反,探測到約小于2 m/s的上升速度時,降水結束,且低層上升速度越大降水越強。

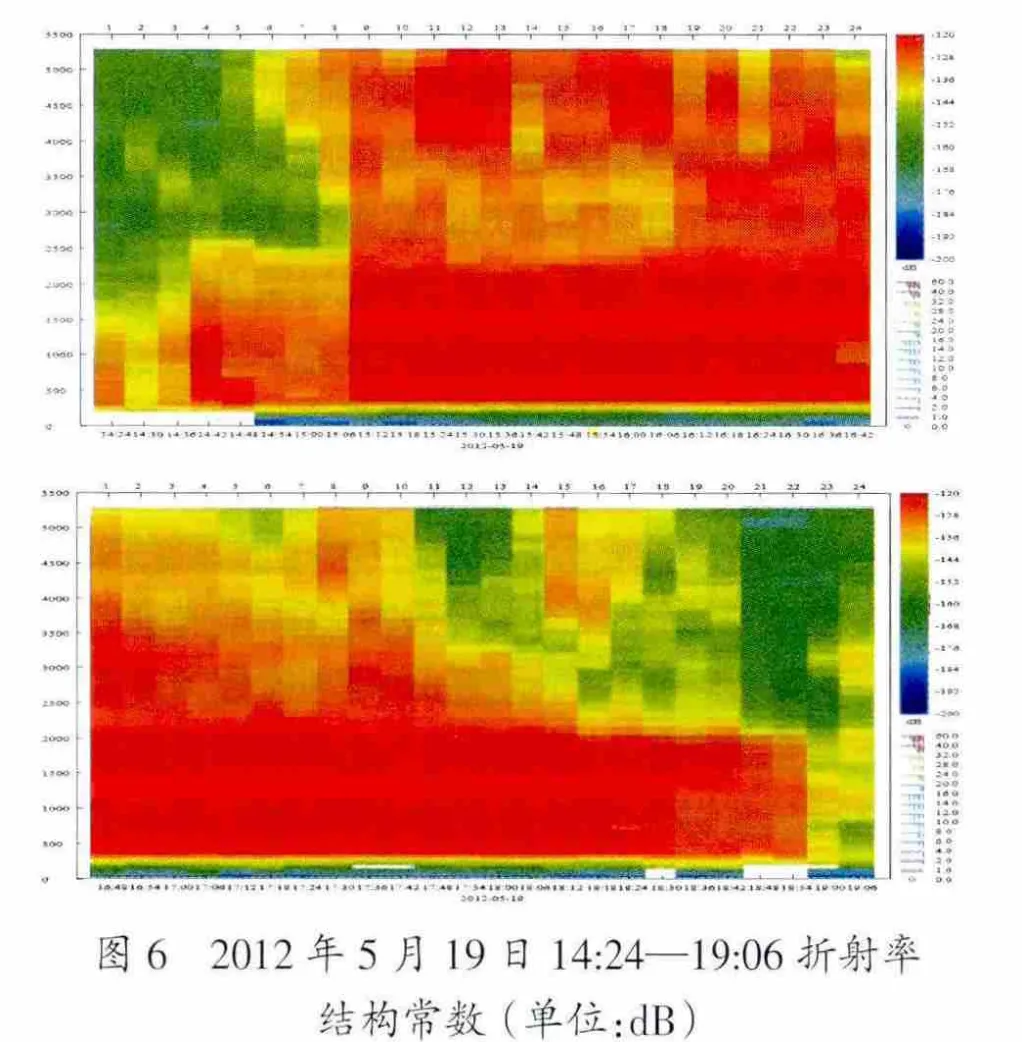

2.3 折射率結構常數()

3 結論

(1)500 hPa環流場上隨著烏拉爾阻塞高壓脊衰落,西西伯利亞低槽與中亞低渦減弱而形成的低槽迭加東移;700 hPa有弱切變維持且850 hPa偏北風持續;200 hPa高空場西南急流強盛;高空急流與低空輻合區相配合,引發的強垂直上升運動觸發了此次暴雨天氣。來自地中海的水汽沿著伊朗高原—里、黑海—巴爾喀什湖—北疆的西南路徑輸送至新疆,這種充沛的水汽是觸發此次暴雨的必要條件。

(2)前期深厚、長時間的西南氣流為暴雨的產生積累了大量能量;高層西北氣流快速下傳過程中,攜帶大量的冷空氣不斷向地面擴展,為暴雨過程提供了很好的動力條件;同時激發了低空急流,隨著低空急流的加強,降水強度不斷加大;強降水時段出現在低空西北氣流的加強時段。

(3)風廓線雷達探測的垂直速度大小分布變化與降水過程的開始、結束以及降水強度變化有較好的對應關系。低層上升速度2 m/s可以作為降水臨界值,當低層上升速度大于2 m/s時降水開始,垂直速度越大降水越強。

風廓線雷達可以清楚地展示為暴雨過程提供充足能量的風場的垂直結構及其變化特點,直觀地反映降水過程中風場的變化特征,也彌補了常規資料分辨率不高的缺點,為準確預報降水的變化提供一定的資料依據。但以上分析所得出的一些結論還未經大量樣本驗證,尚待進一步的定量分析研究。

[1]顧映欣,陶祖鈺.UHF多普勒風廓線雷達資料的初步分析和應用[J].氣象,1991,17(1):29-33.

[2]劉淑媛,鄭永光,陶祖鈺.利用風廓線雷達資料分析低空急流的脈動與暴雨關系[J].熱帶氣象學報,2003,19(3):285-290.

[3]張京英,漆梁波,王慶華.用風廓線產品分析一次暴雨與高低空急流的關系[J].氣象,2005,31(12):41-45.

[4]王秀玲,鄭秉浩,陳昱.一次全區暴雨中的風廓線雷達特征[J].廣東氣象,2009,31(3):29-31.

[5]王敏仲,何清,魏文壽,等.新疆百里風區大風天氣的風廓線雷達資料分析[J].沙漠與綠洲氣象,2012,6(4):52-59.

[6]王敏仲,魏文壽,何清,等.邊界層風廓線雷達資料在沙暴天氣分析中的應用[J].中國沙漠,2011,31(2):352-356.

[7]牟歡,阿不力米提江·阿布力克木,趙鳳環.T639和德國模式對新疆大降水預報的檢驗 [J].沙漠與綠洲氣象,2013,7(1):12-15.

[8]姚莉,趙聲蓉,趙翠光,等.我國中東部逐時雨強時空分布及重現期的估算[J].地理學報,2010,65(3):293-300.

[9]陶詩言.中國之暴雨[M].北京:科學出版社,1980:7-8.

[10]白惠星,王旭.2000年北疆地區初雪天氣分析[J].新疆氣象,2001,24(1):7-8.

[11]周之栩.風廓線雷達資料在暴雪天氣過程中的應用[J].氣象與環境科學,35(4):69-72.

[12]董保舉,劉勁松,高月忠.基于風廓線雷達資料的暴雨天氣過程分析[J].氣象科技,37(4):411-415.