基于DEA評價模型的我國國際機場效率分析

李九蘭,李文翎(廣州大學 地理科學學院,廣東 廣州 510006)

對于效率研究而言,Coelli(1996)指出兩種方法最具代表性,一種是數據包絡分析法(DEA),另外一種就是隨機邊界法(Stochastic Frontier Analysis;SFA)。與SFA相比,DEA方法無需指定生產函數形態,更加適用于評價具有多投入、多產出的決策單位的生產效率[1]。國內很多學者用此來評價企業的績效評價。由于機場運營并不受其生產函數的影響,數據包絡分析方法能很好地適應這些特點,并評估出機場效率[2]。

1 研究方法和數據來源

1.1 數據包絡分析(DEA)及其模型

數據包絡分析(Data Envelopment Analysis,DEA)由美國著名運籌學家Charnes、Cooper和Rhodes于1978年首先提出,是一種衡量效率相對有效性的重要的非參數方法。通過固定投入,將產出擴大和固定產出,將投入最小化,分為產出導向和投入導向。

數據包絡分析模型是以相對有效性概念為基礎發展而來的一種非參數效率評價方法,它適用于評價決策主體(Decision-Making Unit;DMU)之間的相對效率。近年來,DEA理論主要在三大應用領域發揮著極大的優勢,主要包括生產函數與技術進步研究、經濟系統績效評價和系統的預測與預警研究。其中,DEA對企業的經濟效益和管理效益進行績效評價有著非常廣泛的應用價值[3]。

對于機場效率評價,國外有學者在1997年首次使用數據包絡分析法對機場的運營效率進行評價,運用DEA模型評價美國1989~1993年21家機場的運營效率,并利用Tobit回歸對機場生產效率的影響因素進行了識別。我國也有學者對機場的效率進行了全面分析,如以2005年我國旅客吞吐量排名前30位機場為樣本,選取停機坪面積、航站樓面積和貨運庫面積作為投入指標,選取飛機起降架次、國內旅客吞吐量、國際旅客吞吐量、國內貨郵吞吐量和國際貨郵吞吐量作為產出指標對航空業務運行效率進行評價[4]。我國學者都業富等根據2000~2004年中國機場旅客吞吐量多少,分析指出旅客吞吐量較大時,機場的運行效率也會提高;李蘭冰等對2001~2005年對外開放的國際機場進行了總體評價,發現機場總體上的生產效率低且地區差異明顯[5];李蘭冰對2006年我國的國際機場分成大型機場和小型機場,上市機場和非上市機場,結果發現區域不平衡,多數存在投入擁擠和產出不足現象依然明顯存在;何艷對2008年我國國際機場進行采樣分析和對效率進行相關研究,發現我國國際機場的運營較穩定,但在總體上的運營效率、純技術效率和規模效率均是無效的,樣本中只有8個機場達到了產出最大和效益最佳的狀態。在之前學者研究方法和理論的基礎上,對我國2011年的國際機場進行效率評價和優化分析,并給出建議。

1.2 指標選取和數據來源

旅客吞吐量、貨郵吞吐量以及飛機起降架次是機場的主要產出,國內外大多數文獻均將它們列入產出指標,航站樓面積體現機場旅客處理能力,停機坪面積和貨運庫面積是反映機場飛機處理和貨運處理能力的指標[6],由于航站樓面積數據和貨運庫面積獲取較為困難,所以本文選取停機坪面積、跑道長度和停機位數取代以作為本文3個投入指標,這也是文獻使用較多的指標,旅客吞吐量、貨郵吞吐量以及飛機起降架次作為產出指標。本文使用的數據主要來源于2011年《民航機場生產統計公報》、《從統計看民航》和各大機場網站及百科相關介紹。

2 基于DEA模型的數據分析

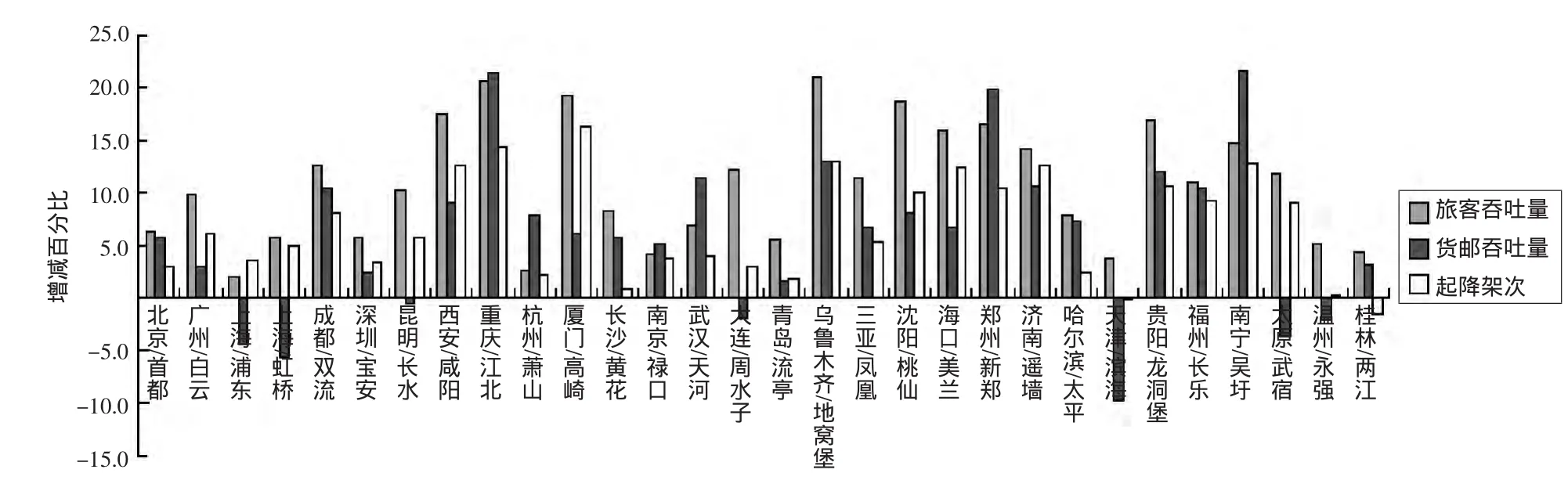

2.1 2011年我國機場3個產出指標值變化趨勢

圖1為2011年30個樣本機場內的3個產出變量較上一年的同期增減百分比,可以看到旅客吞吐量比上年同期增長較大的機場有:重慶江北機場、廈門高崎機場、沈陽桃仙機場、烏魯木齊地窩堡機場等;其他機場的旅客吞吐量較上年都有不同程度的增長。貨郵吞吐量比上年同期減少的機場有:上海浦東機場和虹橋機場、天津濱海機場,太原武宿機場等;而重慶江北機場、鄭州新鄭機場、南寧吳圩機場有較大的增長幅度;起降架次比上年同期減少的機場有:天津濱海機場和桂林兩江機場,其它機場都有增長,幅度較大的有重慶江北機場、廈門高崎機場、烏魯木齊地窩堡機場等。

圖1 我國機場產出變量較上一年的同期增減百分比圖

2.2 我國機場的綜合效率評估

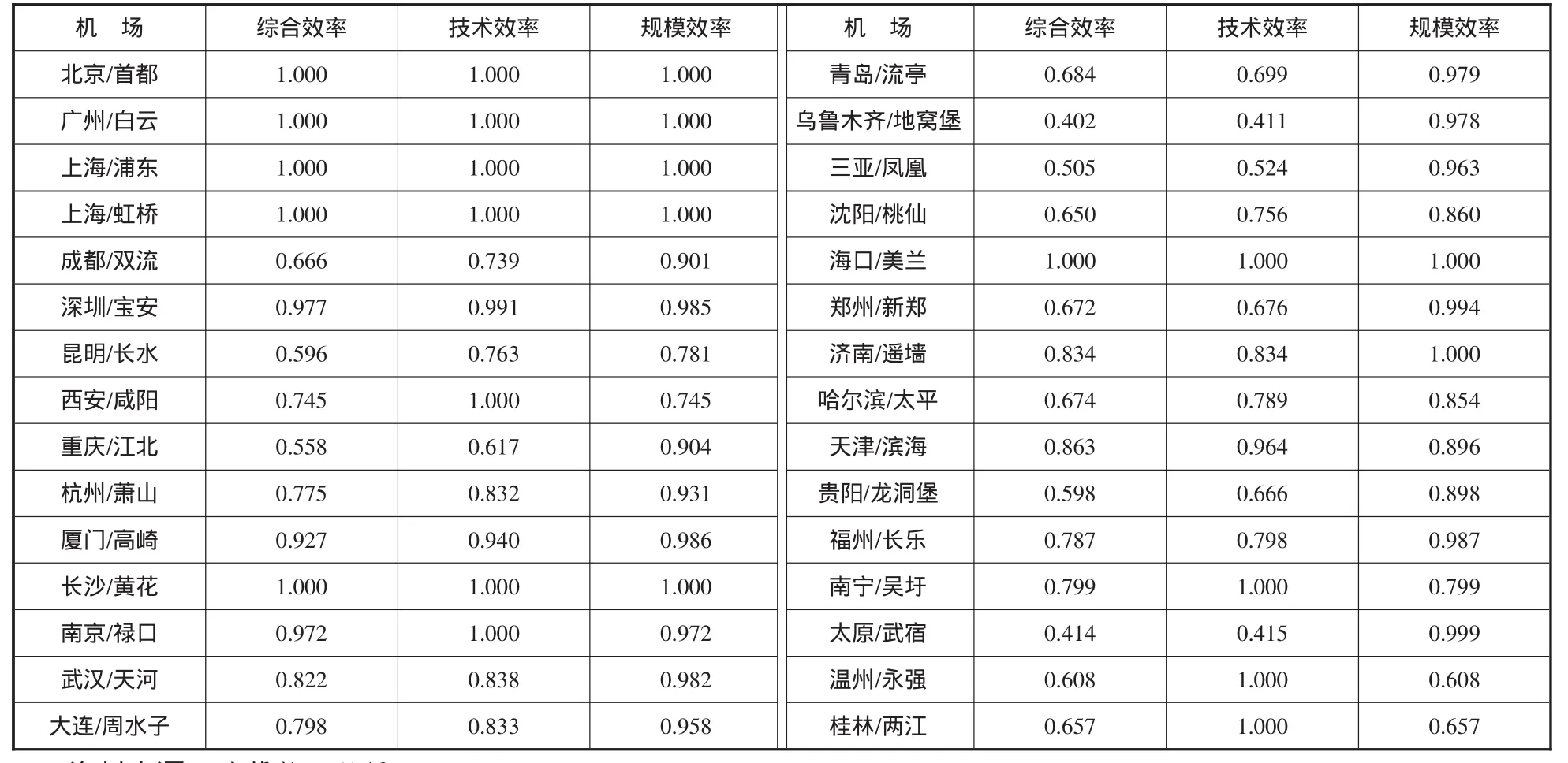

以我國2011年30個樣本機場為研究對象,通過利用DEA-CCR模型,借助DEAP 2.1計量軟件,最終得出決策單元綜合效率、純技術效率、規模效率和投入、產出松弛變量取值。對其純技術效率、規模效率和綜合效率進行測算,結果顯示其中有6個為DEA有效單元,24個為非DEA有效單元,并對非DEA有效單元進行投影求出有效目標值。

先用DEA包絡分析對各大機場進行效率評估。2011年我國機場綜合效率、技術效率、規模效率均值分別為:0.766 0.836 0.921。我國機場效率總體水平不高,表明我國國際機場運營中同時存在著一定程度的純技術無效率和規模無效率。表1中有6個機場綜合效率為1,CCR模型的有效決策單位位于CCR模型的有效生產邊界上,這表明對于這些機場而言既不存在純技術無效率,也不存在規模無效率。說明這些地區的技術和規模實現了有效性,綜合效率為1展示了區域規模報酬不變,機場運營發展過程中投入得當,能夠產出高效穩固的規模收益,兩者耦合實現最佳力度,區域發展達到DEA有效。

除上述6個機場之外的其他機場均不同程度地存在綜合技術無效率,尤其有兩個機場:烏魯木齊地窩堡機場和太原武宿機場,綜合效率小于0.5,綜合效率值明顯偏低。

試驗結果(表1)顯示我國有6個綜合運營有效的機場,分別為北京/首都機場、廣州/白云機場、上海/浦東機場、上海/虹橋機場、長沙/黃花機場、海口/美蘭機場。

表1中顯示有18個機場同時存在綜合技術無效率、純技術無效率和規模無效率。這些機場無效率主要源于純技術無效率和規模無效率的雙重作用,其效率的提高應該要兼顧純技術效率和規模效率兩個方面。

純技術效率用于衡量決策主體以既定投入資源提供相應產出的能力,與決策主體的管理水平直接相關;規模效率用于衡量決策主體現有生產規模結構與最優生產規模結構之間的差距[7]。除綜合有效的6個機場外,非DEA有效的單元中,南京祿口機場、西安咸陽機場、南寧吳圩機場、溫州永強機場、桂林兩江機場存在技術效率值為1,說明這5個機場,綜合技術無效率的根源主要在于規模無效率,也就是這幾個機場投入規模不當所引起的,機場效率的提高改善主要依賴于規模效率的提升。從表1中可以看到,除了DEA有效的6個機場,還有濟南遙墻機場的規模效率也為1,這說明濟南遙墻機場并不存在規模無效率,其綜合效率低的主要根源在于純技術無效率,其效率的改進主要依賴于純技術效率的提高,即管理水平的提高。另外綜合技術效率,技術效率和規模效率均超過0.9的機場如深圳寶安機場,廈門高崎機場,表明該機場現有投入與最優規模的差距并不大,報酬特征均屬于遞增階段,前景較好。

表1 我國國際機場的總體效率

而對于綜合效、技術效率和規模效率,非平衡增長的機場表現差異較大的是太原武宿機場(0.402,0.411,0.978)和烏魯木齊地窩堡機場(0.414,0.415,0.999),綜合效率和技術效率都非常的低,甚至低于0.5,但規模效率卻接近1,這表明,這兩個機場在運營上極其不協調,存在非常大的問題。對于技術效率較低的機場,現有規模超出了技術水平約束下的最優規模,在長期會造成基礎設施資源嚴重浪費,最終拉低規模效率。因此,此類機場應當抓住屬地化改革的機遇,積極推行現代企業制度改革,引進先進的與機場相適應的管理模式,才是提高機場運營的關鍵途徑。對于規模效率相對較低的機場來說,如桂林兩江機場和溫州永強機場,則應注重技術進步與規模擴大的協調,在現有規模下努力提高資源利用效率和管理水平。

2.3 我國機場報酬特征分析和效率優化

各機場的報酬特征表中,8個非DEA有效且呈現報酬特征遞減,包括烏魯木齊地窩堡機場、成都雙流機場、昆明長水機場、西安咸陽機場、重慶江北機場、杭州蕭山機場、廈門高崎機場、武漢天河機場。14個呈現報酬特征遞增包括青島流亭機場、三亞鳳凰機場、沈陽桃仙機場、深圳寶安機場、鄭州新鄭機場、哈爾濱太平機場、天津濱海機場、貴陽龍洞堡機場、福州長樂機場、南寧吳圩機場、南京祿口機場、溫州永強機場、大連周水子機場、桂林兩江機場。其它為報酬特征不變。對于遞增的14家機場而言,隨著機場投入規模的擴大,單位投入的平均產出將有所提高,規模效率將有所改善,因此適當擴大機場投入規模可以有效地改善這類機場的規模效率狀況。而8個處于規模報酬遞減階段,這說明在現有技術水平下機場規模已經超過了最優規模,機場應該謹慎投入,防止機場規模擴大引致規模效率的進一步惡化。

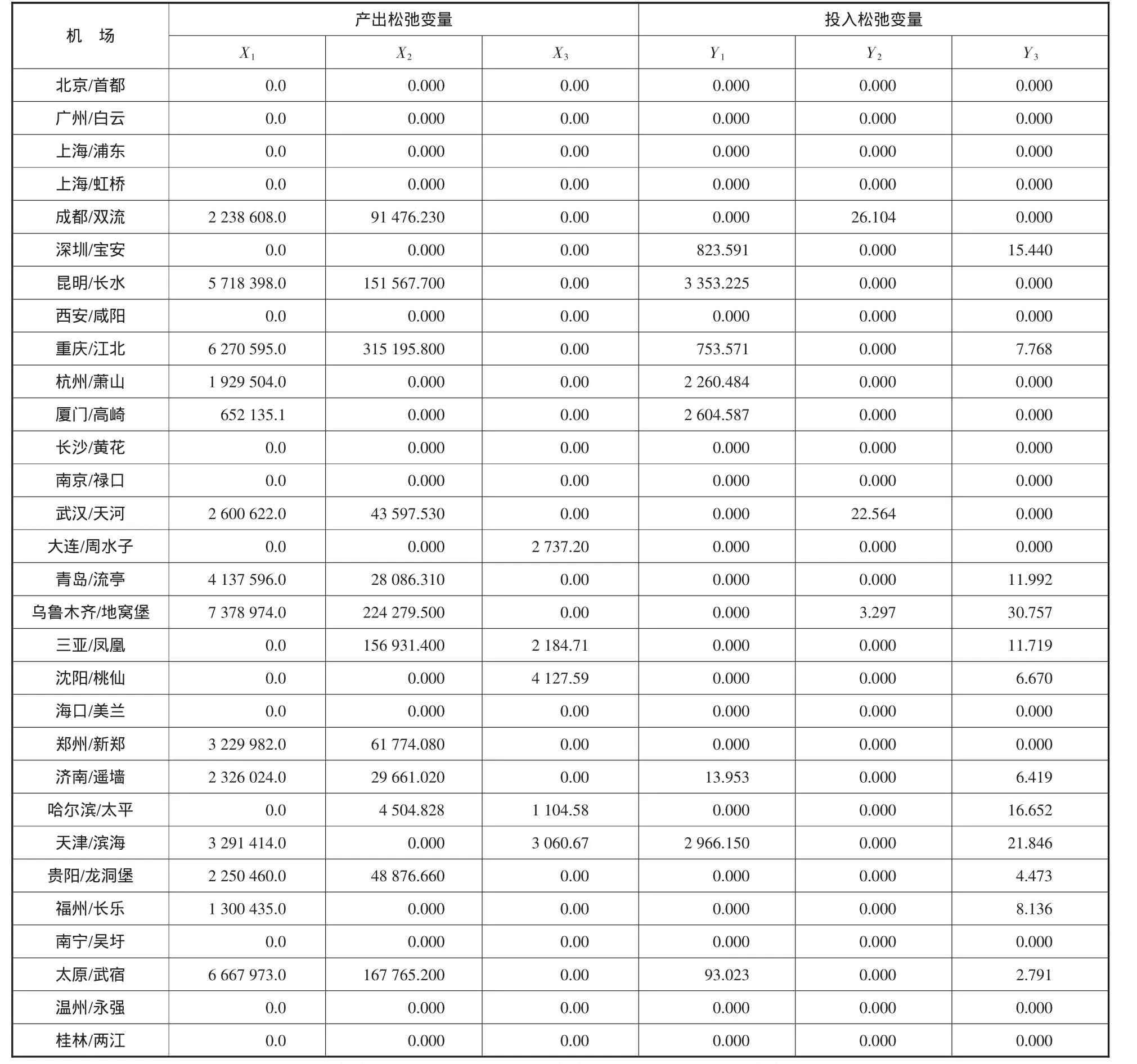

利用這些變量表2的投入和產出松弛變量可以實現無效機場的優化。相對于起降架次來說,旅客吐量和貨郵吞吐量是調整幅度較大的產出變量。這說明,各機場在現有投入下這兩方面的產出遠沒有達到最優規模。因此,機場應提高對貨郵吞吐量和旅客吞吐量的認識,并以它們為重要指標來考察機場的效率和競爭力。

表2中產出松弛變量值為零則表示總量產出達到最佳點,在所有決策單元中有11個決策單元的值為零,且均為DEA有效單元。投入要素不存在冗余或繁贅的形勢下實現利用效率的最大化。19個決策單元投入指標松弛變量值不為零,則說明投入要素存在剩余,沒有充分發揮,投入具有待開發的潛力,此時就需要作進一步的未利用要素開發,針對不同決策單元實行重點引導。

雖然機場的相關投入(停機坪面積、停機位個數、跑道長度)在短期內無法改變,但是根據BCC模型設置的效率邊界標準,計算各國際機場所存在的投入松弛量,可以反映機場投資的擁擠程度,對于機場投入規模的調整乃至效率優化都具有重要的參考價值,數據如表2所示。有17個機場均存在投入松弛量,即存在一定程度的投資擁擠與資源浪費,因此這類機場的效率優化,應該在努力提高產出的同時,注重資源的集約化有效利用;除了6個DEA有效機場,還有西安咸陽機場、南京祿口機場、大連周水子機場、鄭州新鄭機場、南寧吳圩機場、溫州永強機場和桂林兩江機場投入松弛變量值為0,即并不存在過度投資和資源浪費的問題,因此其在效率改進過程中,只能依賴于擴大產出,無法通過削減投入松弛量來獲取效率的改善。而產出松弛變量值為零的機場有深圳寶安機場、西安咸陽機場、南京祿口機場、南寧吳圩機場、溫州永強機場和桂林兩江機場6家機場。產出指標的松弛變量為零則隱含著總量產出達到最佳點,這些單元在基于投入指標定值下產出要素達到最大化。這6個機場是由于純技術有效,而規模無效所導致的,因此,只有提高規模效率,才能改善它們的綜合運營效率。

表2 我國國際機場的效率優化

2.4 我國機場運營的目標值

根據模型得出的我國國際機場效率產出目標值可以看出我國國際機場的發展潛力,通過投入目標值,可以以此作為投入限制目標,在變量投入最低的前提下,獲得最大的機場效率。諸多機場均存在產出不足的現象,因此機場應該要以集約化的方式進行資源利用和配置,積極提高投入資源的利用效率,擴大潛在產出能力,進行科學規劃、避免資源浪費,將機場運營控制在最有效的發展規模和發展態勢。我國國際機場效率目標值如表3所示。

3 研究結論

研究顯示,我國的國際機場總體運營效率不高,研究數據顯示2001~2005年綜合技術效率值一直徘徊在0.5~0.6之間,2008年綜合效率在0.761左右,兩年之后的2011年的效率值為0.766,但綜合效率依然多數機場無效,還有待提升。純技術效率2001~2005表現為僅僅略高于0.6,2008年為0.836與2011年分析得出的技術效率值0.836相同,而規模效率一直以來都高于0.9,2011年的0.921較之2008年的0.905有所提升。與學者李蘭冰的得出的數據比較后發現,我國國際機場一直以來的無效運營主要原因都是基于技術無效,應該積極推行現代企業制度改革,引進先進的與機場相適應的管理模式,才是提高機場運營的關鍵途徑。

表3 我國國際機場效率目標值

我國機場的運營效率不平衡,幾個主要的樞紐機場綜合運營、純技術效率、規模效率都較高,中、西部機場如太原武宿機場和烏魯木齊地窩堡機場的效率卻非常的低,主要問題是規模效率過高,而技術效率跟不上,內部各效率的發展不平衡。東部地區的機場主要問題也是技術無效,但相對要平衡一些,技術效率多在0.6、0.7、0.8以上。在綜合效率無效的基礎上,各機場可以根據目標值和松弛度做出調整。

[1] Gillen D.,Lall A..Developing Measures of Airport Productivity and Performance:An Application of Data Envelopment Analysis[J].Journal of Transportation Research Part E,1997(4):121-125.

[2] 李蘭冰.我國區域科技創新效率評價——以省際數據為樣本[J].科技管理研究,2008(9):8.

[3] 袁群.數據包絡分析法應用研究綜述[J].經濟研究導刊,2009(19):201.

[4] 任新惠,孫啟玲.基于DEA的長三角與珠三角地區機場運營效率對比分析[J].交通企業管理,2011(12):60.

[5] 何艷,張瑜.屬地化改革后民用機場運營效率的研究[J].物流工程與管理,2011,33(201):101.

[6] 何艷,張瑜.我國國際機場運營效率研究——基于DEA模型的評估與優化[J].物流科技,2011(5):4-7.

[7] 袁群.數據包絡分析法應用研究綜述[J].經濟研究導刊,2009(19):201.