宜春經濟開發區客商(行政)服務中心廣場景觀設計方案

賀蘇華,孫云峰

(中國水電顧問集團中南勘測設計研究院有限公司,湖南 長沙410014)

1 項目概況

1.1 宜春概況及工業發展狀態

宜春市位于江西省西北部,境內以丘陵、山地為主,宜春市具有熱帶濕潤氣候特點,氣候溫和、雨量充沛、四季分明,享有“山明水秀,土沃泉甘,其氣如春,四時咸宜”之稱。全年平均氣溫17.3℃,最冷月為1月,平均氣溫5℃,最熱月為7月,平均氣溫為28.8℃。宜春市地靈物杰,資源豐富,森林覆蓋率達52.3%,活立木蓄積量3500萬 m3,毛竹蓄積量3.5億株[1],是江西省重點林區之一。

宜春作為一個省級中等城市,歷經改革開放30年來,已迅速成為江西一個重要的窗口城市,取得了令人矚目的發展,但潛在的城市問題逐漸浮現:人口密集、空間急促、環境容易飽和、新的城市功能受到制約無法開展,各種重要公共設施因環境無法實施,同時也存在城市歷史文化的保護等問題。

1.2 項目設計現狀及要求

1.2.1 宜春市經濟開發區介紹

宜春經濟開發區位于宜春市區北郊,距市中心5km,處在320國道與滬昆高速公路交匯處。2003年9月動工建設,2006年5月被批準為省級開發區。開發區管轄區面積84km2,已開發面積(包括委托管理面積)17km2。區內已形成中醫藥和醫療器械、汽車零部件、電子信息、機械制造四大特色產業,食品加工、新型材料、紡織服裝鞋帽等產業正在初步形成。

園區以“生態筑巢,優勢后發“為理念,按照”規劃先行、產業定位、生態立園”的總體發展思路,致力于打造主導產業明確、集聚效應明顯、生態環境優良的工業平臺。

1.2.2 景觀設計要求

項目位于宜春經濟開發區核心地帶,四周為自然山體,服務中心大樓周邊借助于自然山體圍合成一個20多萬m2的人工湖體,具有絕佳的景觀資源優勢。因此廣場設計中存在著天然的生態景觀優勢,以此為基礎打造一個融現代、科技、生態、人文等特色為一體的景觀空間。

1.3 景觀設計指導思想

景觀設計指導思想包括:可持續發展的生態設計原則;人性化設計原則;廣場核心特征——生態學、美學和精神特征綜合發展的設計原則;將景觀感受與環境意境相融合的指導思想;承接傳統文脈、體現地域文化、營造地方特色的指導思想。

1.4 項目設計依據及規模

項目設計依據:《中華人民共和國城鄉規劃法》;《公園設計規劃》CJ48-92;《宜春市綠地系統規劃》;國家和地方其它相關法律法規及技術規劃;設計任務書。

規劃用地性質及規模;規劃性質:建筑廣場用地;規劃規模:約15萬m2。

2 規劃目標與構思

2.1 規劃目標

2.1.1 現代經濟開發區景觀特色

現代經濟開發區應該是一個集現代工業、現代服務業、商業、住宅、娛樂休閑等為一體的綜合性園區。因此園區除滿足人們在此工作休閑、生活、娛樂、運動健身等需求外,還應該體現現代經濟開發區的科技、生態、人文、藝術等特點。展示現代高新技術與人文性的統一、工業發展與生態保護的統一、科技之美與藝術性的統一。

2.1.2 龍舟起航

客商(行政)服務中心作為整個經濟開發區發展的樞紐,肩負著推動整個經濟發展的重任,因此在設計中把整個客商(行政)服務中心比喻成一艘即將起航的龍舟。而該廣場則為龍舟的甲板,包含遠航所具備的各種元素,蘊含科技、生態、人文、藝術等景觀元素。通過以上景觀元素的打造,使其具備各種風險的能力,為開發區的經濟發展保駕護航。

2.2 規劃構思

2.2.1 突出“龍”的文脈——騰龍出海

項目周邊為自然山體,從形象及意義上講,文脈將其定位成一條即將騰飛的巨龍,由此來引申經濟開發區的發展將和龍的騰飛一樣迅猛,為開發區經濟發展注入更多活力。

2.2.2 突出現代經濟開發區的特點

現代經濟開發區應區別于一般城區的發展,它更多強調科技、人文、生態、藝術等特點,發展展現經濟開發區特有的魅力,因此客商(行政)服務中心廣場及湖區的設計將以上要素強化與延展。

2.2.3 突出現代經濟開發區的特點

突出現代經濟開發區的工作、生活、娛樂、健身的統一和諧發展,強調將活力引向水邊、把生態和人文融入園區的設計理念。

2.2.4 提取人文歷史元素進行景觀規劃構思

宜春特有的歷史人文,決定了該地區的人文特征。在設計中著重提取與應用兩大宜春文化元素,即龍舟文化與版畫文化。

宜春的龍舟文化歷史悠久,存在著幾千年的光輝記憶,距今仍比較盛行。將整個客商(行政)服務中心比喻成一艘即將出海的大型龍舟,對經濟開發區的起航起著決定性的作用。

宜春為全國聞名的版畫之鄉,因此在設計中多處應用版畫的雕刻元素來提升整個景觀的文化性,延續宜春這一歷史悠久的版畫文化。

3 景觀空間分析

3.1 現代廣場與傳統園林的融合

現代廣場的設計理念與中國傳統園林元素的完美融合。現代廣場設計強調空間的開闊與空間的圍合形式,而中國園林講求因地制宜、巧與借景、先抑后揚的手法。因此在設計中吸取現代設計手法與傳統園林的設計思想,利用現代廣場布局與傳統形體元素相結合,塑造景觀的平立面空間層次,塑造自然、和諧、人性的景觀空間。

3.2 空間形式與現代景觀序列的統一

在主體景觀構成方面,做到現代景觀藝術與水系、地形、植被、樹陣的統一,現代景觀元素與景觀序列的統一,打造一個空間層次分明、景觀序列感良好的景觀空間。

3.3 整體空間布局

整個設計以一條從北至南的景觀軸線為框架而展開,在景觀軸線上著力打造文化廣場、中心廣場、湖濱大道、景觀燈塔等景觀元素。因此地塊規劃設計為文化廣場區、市民廣場區、服務大樓及辦公花園區、湖濱大道區、現狀保留山體五大特色區。

4 區域設計說明

4.1 文化廣場

該區景觀節點由斜面浮雕、旗臺、景觀燈帶、景觀柱、景觀水池、世界地圖浮雕組成。

該區域是服務大樓廣場的核心部分,以傳達宜春歷史人文為主要設計元素,把宜春的歷史人文元素應用于景觀設計之中,廣場中設計10根景觀文化柱,分別傳達宜春三市六縣一區的文化特征,例如吳城遺址留樟樹,雌雄寶劍出豐城,寶峰道場建靖安,百丈清規立奉新,曹洞臨濟始宜豐,采茶聲聲唱高安,對日作戰在上高,秋收起義擂銅鼓,花炮之鄉是萬載,佳麗之地數袁州[2]。同時為突出宜春的版畫文化,在擋墻裝飾處理上設計反映宜春文化特色的元素以版畫雕刻的形式語言給予表達,強調宜春文化與版畫文化的交融。

4.2 市民廣場

市民與客商活動中心,規劃一個較大的廣場面積,同時通過現代景觀元素如燈光,旱噴等因素來體現現代經濟園區的科技之美。在廣場周圍種植高密度的植被圍合廣場,形成一個大氣震撼,現代簡潔的廣場空間,為園區企業及市民舉辦活動提供足夠的活動空間。同時,通過高密度大型喬木,生態停車場等景觀體現經濟開發區生態筑巢、生態立園的理念,緩解城市熱島效益,展現現代經濟開發區的生態之美。

4.3 服務大樓及辦公花園區

為服務大樓員工及訪客提供一處現代休閑空間,成為辦公區的后花園。通過休閑廣場,綠化雕塑小品營造一個休閑、幽靜的綠色空間,以現代簡潔的設計方式為主,突出現代園區的簡潔之美。此區的重要景觀節點為風雨景觀長廊及特色小硬地。

此區側重植物配置,從密林小徑到林中空地,疏林草地再到緩坡草坪,形成疏密、明暗、動靜對比,并充分利用光、影、霧、陽光等自然因素,創造出富有活力的多元化感悟空間。

4.4 濱湖大道

為企業與園區居民提供一處現代休閑之地。通過與大面具景觀湖體的結合,設計突出體現現代濱湖大道的簡潔現代,服務于居民與企業,成為一道靚麗的城市風景線。同時也是展示城市歷史人文景觀與現代經濟開發區的和諧統一。主要由主題雕塑、水池、親水臺階、濱湖風光帶、休息廊架、景觀小雕塑等景觀節點體現濱湖大道的現代之美。

此區側重打造立體的植物景觀空間,以富有激情的紅色五角楓、生長茂盛的欒樹為主,搭配以流行型的小灌木組團及景石,形成立體感強、層次豐富的植物組景觀;整個設計充滿現代感的植物造型,其如水流暢的線型,給人視覺上的輕松和愉悅感。

4.5 現狀保留山體

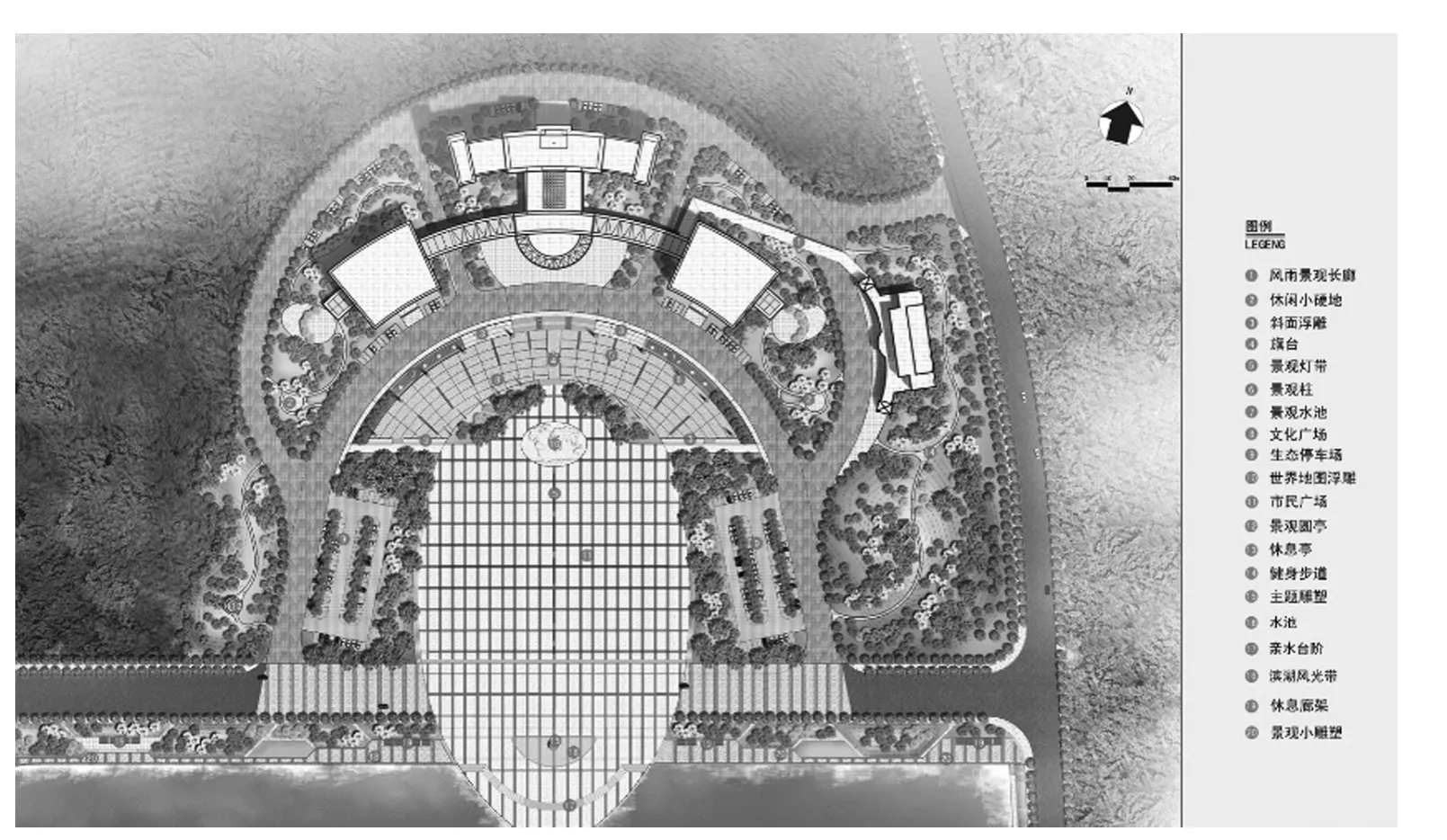

在廣場左右兩側保留兩處自然山體,通過森林式的植物種植方式將整個廣場隱藏于現代森林之中,體現經濟開發區生態筑巢、生態立園的理念。以恢復和再生自然山體植物為主要目的,主要以速生植物樹種為主,如意楊、馬尾松、無花果、旱柳等。通過山體的景觀設計,將休閑道路,休息亭等景觀元素融入自然山體之中,必將成為居民休閑的最佳去處之一(圖1)。

圖1 景觀總平布置圖

5 結語

城市的壯大與發展是城市化進程的重要策略,而壯大城市必然拉開城市框架,擴展新的城市發展空間,增強城市在區域發展中的競爭力。20年前城市帶動景觀的發展,21世紀逐漸轉化為景觀帶動城市的升級,作為一個新型的工業園區,景觀發展將為園區帶來不可估量的貢獻,將為園區的環境與人文歷史的保護、招商引資,生態效應等方面帶來積極的影響。

[1]宜春市地方志編纂委員會.宜春市志[M].北京:方志出版社,2010.