產后宮縮痛的中醫護理干預

董曉江,呂巧蕓

產后宮縮痛是產褥早期因子宮收縮而引起的小腹疼痛[1],以往認為產后宮縮痛是“正常過程”,隨著現代醫學模式的轉變,護理服務更加注重產婦產后舒適度的改善及生活質量的提高,為此,我院婦產科對正常分娩的產婦采取穴位療法配合情志調理、辨證施膳等措施應對產后宮縮痛,取得滿意效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年1月—2013年6月在我院正常分娩的產婦98例,均無合并雙胎、巨大兒、糖尿病、妊娠高血壓綜合征等疾病,分娩過程均順利。隨機分為觀察組和對照組各49例。觀察組:年齡25歲~36歲,孕周37周~41周,孕次1次或2次,新生兒體重2 750g~3 900g;對照組:年齡25歲~37歲,孕37周~40周,孕次1次或2次,新生兒體重2 800g~3 950 g。兩組產婦年齡、孕周、孕產次及新生兒體重比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干預方法 對照組實施常規護理:入院即給予產前宣教,指導孕婦飲食、臥位、休息。嚴密觀察產程,做好分娩過程的護理,胎兒娩出后即遵醫囑給產婦肌肉注射催產素10U幫助子宮收縮,繼續觀察2h,同時進行產后健康宣教,指導產婦及家屬注意產后營養、衛生、休息,指導母乳喂養及新生兒護理等。觀察組在此基礎上實施穴位療法、情志護理、辨證施膳、生活起居護理。

1.2.1.1 穴位療法 ①耳穴壓豆:產前由責任護士評估產婦耳穴部位皮膚情況、對疼痛的耐受程度及心理狀況,根據評估做好告知解釋工作,取得產婦的理解與配合。胎兒娩出后2h,持探棒探查到耳穴敏感點,用75%乙醇清潔消毒皮膚后,將磁珠貼附于耳穴部位,留埋后為產婦進行按壓,每穴按壓1min,待耳郭發熱為度,以加強療效。取穴及按壓手法為:內生殖器、交感、神門、內分泌、脾,采取輕柔按摩法,用指腹輕輕將壓貼的穴丸壓實貼緊,然后順時針方向輕輕壓丸并旋轉,以產婦有酸脹、脹痛及輕微刺痛為度;肝穴可采取對壓法,用食指和拇指的指腹置于病人耳郭的正面和背面,相對壓迫貼于耳穴的小丸,至產婦出現脹、痛、熱、酸等感覺,此時食、拇指可邊壓邊左右移動,或作圓形移動,尋找痛脹較明顯的部位,找到“敏感點”后,則持續對壓。遵此法每天按壓3次~5次,每日換貼1次,兩耳交替。留埋過程中,隨時觀察產婦有無不適。②艾灸:準備艾絨及0.3cm~0.5cm厚的鮮姜1片,用針穿刺數個針孔。用法:產婦出現宮縮痛后,將鮮姜片覆蓋在產婦肚臍上,把艾絨搓成綠豆大的艾炷,放在姜片中央,灸3壯~5壯,此后每日3次,連灸3d。

1.2.1.2 情志護理 根據孕產婦不同的心理特點,采取關心體貼、言語開導、移情易性、順情解郁、釋疑解惑等方法進行心理護理[2]。主動觀察產婦產后情況,以親切和藹的態度、鼓勵性的語言與產婦溝通,使產婦產生安全感和信賴感,消除產婦焦慮、緊張、恐懼心理。

1.2.1.3 辨證施膳 取鮮生姜3片~5片、紅糖30g,以適量開水沖泡,產程結束后,協助產婦趁熱飲用,每日2次或3次。根據辨證情況指導進食。①血虛:表現為產后小腹隱隱作痛,喜按,惡露量少色淡,舌質淡紅,苔薄,脈虛細。宜進營養豐富、益氣養血的食物,如當歸生姜羊肉湯。②血淤:表現為產后小腹疼痛,拒按或得熱稍減,惡露量少,色紫暗有塊,舌質暗,苔白滑,脈沉緊或弦澀。可用山楂紅糖煎水頻服。

1.2.1.4 生活起居護理 病室宜安靜,溫濕度適宜,指導產婦適當下床活動及制訂合理的作息時間,保證充足的睡眠和休息。

1.2.2 評價方法 觀察兩組產婦產后24h、48h的子宮收縮疼痛的程度,采用目測類比評分法(VAS),在記錄紙上畫一條10 cm長的線,其左端0cm寫“無痛”,右端10cm寫“劇痛”。0cm計0分,1cm~3cm計1分,4cm~6cm計2分,≥7cm計3分。

1.2.3 統計學方法 采用SPSS 13.0軟件進行統計分析,兩組資料比較采用t檢驗。

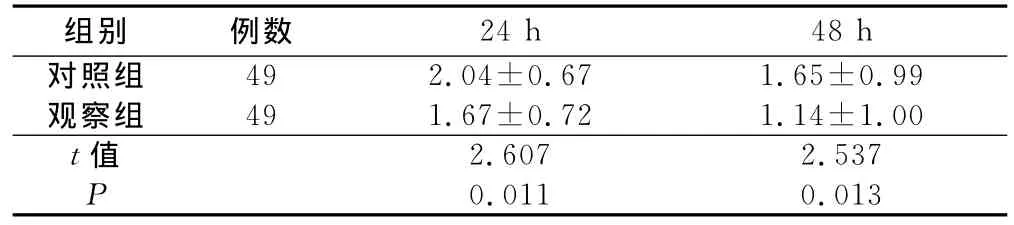

2 結果(見表1)

表1 兩組產婦產后24h、48h疼痛程度比較(±s) 分

表1 兩組產婦產后24h、48h疼痛程度比較(±s) 分

24h 48h對照組組別 例數49 2.04±0.67 1.65±0.99觀察組 49 1.67±0.72 1.14±1.00 t值 2.607 2.537 P 0.011 0.013

3 討論

3.1 產后宮縮痛的機制 產后宮縮痛的主要原因是子宮收縮,尤其產程長及經產婦產后子宮需加強收縮才能恢復至正常大小,因此痛感更為強烈。產程中使用縮宮素及哺乳時反射性縮宮素分泌增多也會使疼痛加重,導致產婦的不適。中醫學認為產后宮縮痛主要是氣血運行不暢,血虛者由于產后傷血,沖任空虛,胞脈失養;或因血少氣弱,運行無力,以致血流不暢,遲滯而痛。血淤者由于產后正氣虛弱,寒邪乘虛侵入胞脈,血為寒凝;或情志不暢,肝氣郁結,疏泄失常,氣機不宜,淤血內停,惡露當下不下,以致腹痛[3]。

3.2 中醫護理干預可有效緩解產后宮縮痛 通過產后宮縮痛的機制可見,產褥期的生理特點“多虛多瘀”,因此,對產婦的護理重在補虛化瘀。中醫護理操作是以中醫理論為指導,應用中醫藥特色療法緩解癥狀的護理手段[4],耳穴埋豆可通過對有關耳穴的刺激,使通往子宮的經絡之氣血暢通,推動、驅散子宮郁滯的氣血,從而使陰陽恢復平衡,達到預防和治療目的。耳部內生殖器穴可調節子宮收縮,神門為鎮痛要穴,有止痛、鎮靜作用,配合交感穴可加強對宮縮痛的止痛作用,內分泌穴可調節產后的激素狀態而減輕宮縮痛,脾統血,又為生血之源,用脾穴可補血虛,肝主疏泄,用肝穴以減輕血瘀。按壓手法中對壓法屬瀉法,是一種強刺激手法,對內臟痙攣性疼痛有較好的鎮痛作用。輕柔按摩法對體弱及耳穴敏感者可起到補虛的作用。艾灸取艾葉調氣血,逐寒濕,暖子宮,溫中開郁之功效,可溫通經絡、調和氣血[5]。臍部為神闕穴,屬任脈,此處施灸可溫補元陽,健運脾胃,提高免疫功能,利瘀血排出。以上穴位療法,均可達到補虛化瘀的目的。實施穴位療法的同時,與產婦進行交談,對其因產后身體疲勞,激素水平改變和社會因素等導致的心理不適予以疏導,并指導其合理起居飲食,科學育嬰,既落實了健康宣教,又轉移其對疼痛的注意力,使產婦心緒安寧舒適,緩解其產后疲勞。產后服用熱生姜紅糖水,可起到益氣養血、活血化瘀之效,辨證施膳既能加強產婦營養,又取其“食藥同源”特性,從而達到調整身體平衡和生理功能,迅速恢復健康并抵御外邪,且避免了口服藥物的副反應。

4 小結

本研究顯示,對觀察組產婦實施以穴位療法、情志護理、辨證施膳為主要手段的具有中醫特色的護理措施,可有效減輕產后宮縮痛的程度,尤其對高齡、產程較長者可在較短時間內緩解產后宮縮痛,說明中醫護理干預對緩解產后宮縮痛效果顯著,能有效減輕其產后疲勞,有利于產婦早日恢復。在對觀察組實施中醫護理干預過程中還發現,產婦及家屬對于中醫護理的實施有著非常好的依從性,中醫護理重在養生,操作方法簡單,效果確切。

[1]張玉珍.中醫婦科學[M].第2版.北京:中國中醫藥出版社,2002:278.

[2]王小蓮.中醫情志護理在社區護理中的應用[J].中國社區醫師,2010,12(21):205.

[3]管遵信,管鐘潔,姜云武,等.耳穴療法[M].北京:中國中醫藥出版社,2002:331-333.

[4]朱曉珍.穴位按摩聯合耳穴壓豆對糖尿病病人便秘的影響[J].護理研究,2013,27(2A):346-347.

[5]廖淑蔚,李靜,張惠娟.艾灸子宮穴對治療產后宮縮痛的療效觀察[J].光明中醫,2011,26(4):768-769.