風障對大跨度懸索橋靜風穩定性的影響

杜 飛 (中國市政工程中南設計研究總院有限公司,湖北 武漢 430010)

0 前 言

目前世界橋梁工程步入了建設跨海連島工程的新時期,已有且將有多座大跨度橋梁建于強(臺)風多發地區。強(臺)風會對橋面行車安全性和舒適性產生不利影響[1-4]。作為改善橋面行車風環境的主要手段,風障被廣泛采用,如中國杭州灣大橋、香港青馬大橋、法國Millau橋、英國Severn懸索橋、Queen Elizabeth二橋和Severn二橋等[1]均加設了風障。目前關于風障的研究主要集中在風障對橋面行車風環境改善效果的影響。Smith[5]等研究了風障空隙率與擋風效果的關系。陳曉冬[1]、Charuvisita[6]等對橋塔區局部風障的擋風效果進行了深入研究。僅有少量文獻涉及風障對大跨度橋梁抗風性能的影響。Smith等[5]認為風障對橋梁結構帶來了非常大的氣動阻力荷載,并且推測可能引起橋梁動力穩定性的下降。Ostenfeld[7]通過風洞試驗證明透風率在40%~50%之間的風障既能夠提供足夠的擋風效率,又限制了氣動阻力的增幅和穩定性的下降。Reinhold等[8]在丹麥大海帶橋風洞試驗研究中提出的風障措施最后因抗風穩定性問題而未被采用。

為了研究風障對大跨度懸索橋靜風穩定性的影響,本文以某大跨懸索橋為研究背景,在風洞試驗獲得的主梁靜力三分力系數的基礎上,對比研究了透風率50%的風障靜風穩定性的影響。

1 工程概況及計算模型

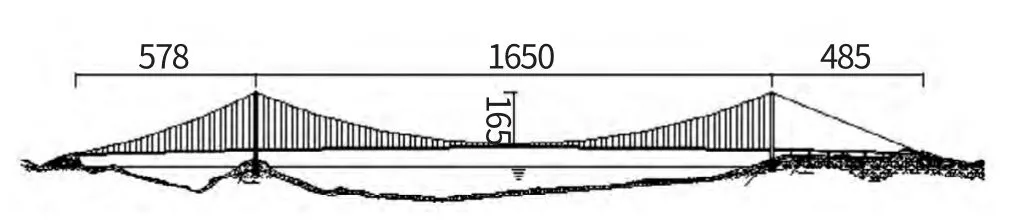

某懸索橋跨徑布置為578m+1650m+485m=2713m,如圖1所示。加勁梁斷面采用全寬36m的分體雙箱梁,中間開槽寬度為6m,梁高3.5m。鋼筋混凝土橋塔塔柱采用矩形凹角斷面,塔高約為200m,橋面以上部分塔高165m。該橋位于亞熱帶季風性海洋氣候區域,橋址處基本風速為41.1m/s,成橋狀態橋面基準風速高達55.14 m/s。

圖1 某懸索橋立面圖(單位:mm)

圖2 有限元模型圖

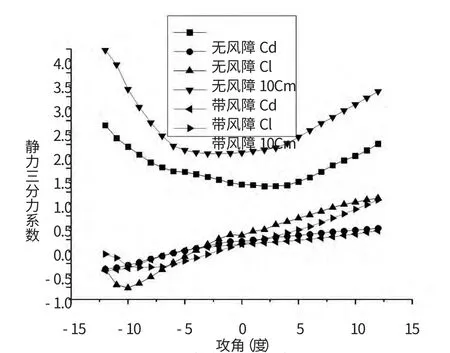

圖3 靜力三分力系數

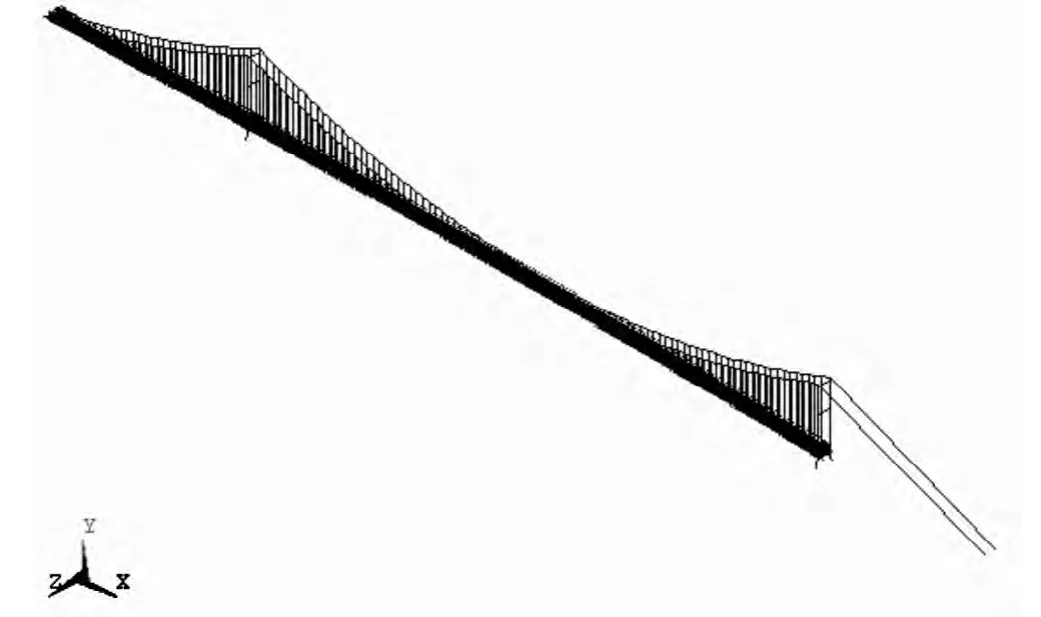

由于該橋采用分體雙箱梁,對其建立有限元模型時采用雙主梁模型,其中,加勁梁、橋塔用三維梁單元模擬,主纜和吊桿模擬為只承受拉力的桿單元,并計入主纜和吊桿的初始應變。由于主纜單元劃分較細,不必考慮其垂度效應影響。為了便于施加風荷載和提取主梁扭轉位移,在加勁梁形心處增設一道虛擬主梁。有限元模型如圖2所示。

圖3為風洞試驗中測得的成橋狀態風軸加勁梁斷面靜力三分力系數,試驗中采用的風障對應實橋高度是3m,透風率為50%。

2 分析原理及方法

考慮到結構的變形,靜力三分力系數可描述為有效風攻角a的函數,而有效風攻角a 是初始風攻角θ0與由靜風荷載引起的加勁梁扭轉變形產生的附加攻角θ 之和[10]。由于加勁梁扭轉變形通常沿橋跨方向是變化的,因而作用在加勁梁上的靜力三分力也是空間變形的函數。

要考慮靜風作用下的非線性影響,最重要的問題是要決定非線性變形及空氣靜力引起的橋梁結構變形狀態[11]。考慮空氣靜力非線性影響的結構增量迭代靜力平衡方程為:

3 計算結果及分析

大氣邊界層中強風的攻角可能有-3°~+3°范圍的微小變化[9],因此分別選取初始攻角為-3°、0°和+3°,以結構只承受恒載為初始狀態,分別利用不加設風障和加設風障時的靜力三分力系數,對該懸索橋進行了非線性靜風穩定的全過程分析。計算中以10 m/s為初始風速步長,隨著風速的增大適時調整風速步長以搜索結構的臨界失穩風速。

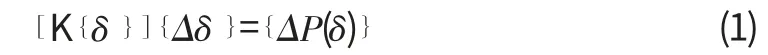

該懸索橋各初始風攻角下的靜風失穩臨界風速如表1所示。從表中可知,最低臨界風速為108.2 m/s,大于檢驗風速66.17 m/s,因此無論是否加設風障,該懸索橋均具有較好的靜風穩定性。初始攻角為-3°和0°時,有風障時的靜風失穩臨界風速大于無風障時的靜風失穩臨界風速;而在初始攻角為+3°時,有風障時的靜風失穩臨界風速僅略小于無風障時的靜風失穩臨界風速。

靜風失穩臨界風速(m·s-1) 表1

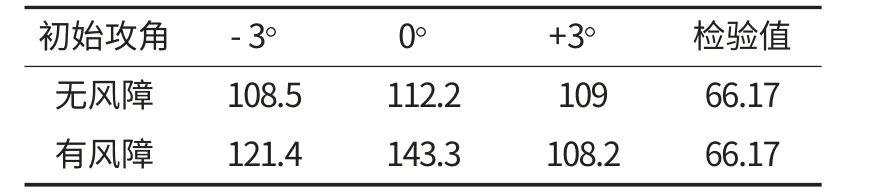

圖4所示為該懸索橋在0°初始攻角下主梁跨中位移隨風速變化全過程。由圖中曲線可見,隨著風速的逐級增長,結構的豎向位移、橫向位移和扭轉角總體呈非線性增長,達到臨界風速時,位移出現發散,表明結構已經在靜風力和恒載作用下喪失穩定性。因此,該橋的靜風變形過程是主梁豎彎、側彎和扭轉變形耦合發展的過程。失穩形態為空間彎扭耦合失穩,豎向位移、橫向位移和扭轉變形耦合在一起。考察該懸索橋的靜風失穩過程可知,其失穩是由結構的初始平衡狀態開始,隨靜風速的增加,結構的姿態發生改變,其中的扭轉變形引起風與結構之間的有效攻角不斷增大,三分力系數亦隨之發生變化,從而導致作用于結構上的靜風荷載隨風速增長呈非線性發展,進而結構變形隨風速的增加也各自呈現出不同程度的非線性特征,如橫向位移隨風速變化曲線的非線性程度小于豎向位移和扭轉角。

從圖4(a)可以看到,在相同風速下,有風障時主梁跨中橫向位移大于無風障時主梁跨中橫向位移。這是由于在很大的攻角范圍內,有風障時阻力系數大于無風障時阻力系數。

圖4 初始攻角0°時主梁跨中位移隨風速變化曲線

無風障時,扭轉角隨風速的增長而增長(圖4(c)),而豎向位移經歷了一個先略微遞減而后遞增的過程(圖4(b))。這是由于,在初始狀態下主梁的扭轉角為0,即初始有效攻角為0°,考察圖3可知,在有效攻角隨風速變化的整個過程中,無風障時升力矩系數始終為正值,而升力系數由負值向正值轉變。該懸索橋升力力系數的這一特殊變化規律導致了豎向位移的發展歷程具有特殊性。

有風障時,在0~140m/s風速范圍內有效攻角隨風速的增長而減小,對應的升力矩系數始終負值,且隨著有效攻角的減小而減小,因此扭轉角隨風速的增長而減小。升力系數和升力矩系數有相同的變化規律,因此在0~80m/s風速范圍內豎向位移隨風速增長而減小。但是在80~125m/s風速范圍內,隨著主梁橫向位移增大,吊桿內力也隨之增大,吊桿對主梁向上的提升力作用超過了向下的靜風升力作用,因此豎向位移隨風速增長而增大。當風速超過125m/s時,主梁扭轉角(或有效攻角)急劇減小,升力矩系數相應減小,向下作用的靜風升力快速增大,超過了吊桿對主梁向上的提升力作用,因此在125~140m/s風速范圍內豎向位移又經歷了一個隨風速增長而減小的過程。

在0°初始攻角下,有風障時始終向下作用的升力使拉索的垂度效應減小,增加了結構的重力剛度,結構的整體切線剛度因此而增加[12],尤其扭轉剛度的增加是在開始加載階段扭轉變形增長速度較小(圖4(c))的主要原因,也是有風障時靜風失穩臨界風速大于無風障時靜風失穩臨界風速的主要原因。

綜上所述,加設透風率為50%的風障不會降低大跨度懸索橋的靜風穩定性,在某種程度上抑制了靜風失穩。

4 結 論

基于某懸索橋有無風障風洞測力試驗獲得的加勁梁三分力系數,進行非線性靜風穩定對比分析,可得出關于風障(透風率50%)的如下結論:

①風障不會降低大跨度懸索橋的靜風穩定性,在某種程度上抑制了靜風失穩,尤其是在負攻角和零攻角時;

②在相同風速下,有風障時主梁跨中橫向位移大于無風障時主梁跨中橫向位移,這是由于在很大的攻角范圍內,有風障時阻力系數大于無風障時的阻力系數。

[1]陳曉冬.大跨橋梁側風行車安全分析[D].上海:同濟大學,2007.

[2]Gawthorpe R G.Wind effects on ground transportation[J].Journal of Wind Engineeringand Industrial Aerodynamics,1994,52(1).

[3]Baker CJ.The problems of road vehicles in cross winds[J].Journal of Highways Transport,1991,38(5).

[4]Maruyama Y,Yamazaki F.Driving Simulator Experiment on the Moving Stability of an Automobile Under Strong Crosswind[J].Journal of Wind Engineeringand Industrial Aerodynamics,2006,94(4).

[5]Smith B W,Barker C P.Design of wind screens to bridges,experience and applicationson major bridges[J].Bridge Aerodynamics,1998.

[6]Charuvisita S,Kimurab K,Fujino Y.Effectsof wind barrier on a vehicle passing in the wake of a bridge tower in cross wind and its response[J].Journal of Wind Engineeringand Industrial Aerodynamics,2004,92(7).

[7]Ostenfeld K H.Denmarks Great Belt Link[C].The 1989 ASCE Annual Civil Engineering Convention,New Orleans,1989.

[8]Reinhold T,Larsen A,Damsgaard A,et al.Wind tunnel testingfor the great belt east suspension bridge[C].Proceedings of the Symposium on Structural Engineeringin Natural Hazards Mitigation,1993.

[9]項海帆,林志興.公路橋梁抗風設計指南[M].北京:人民交通出版社,1996.

[10]Boonyapinyo V,Lauhatanon Y,Lukkunaprasit P.Nonlinear aerostatic stability of suspension bridge[J].Engineering Structures,2006,28(5).

[11]項海帆,葛耀君.懸索橋跨徑的空氣動力極限[J].土木工程學報,2005,38(1).

[12]韓大建,鄒小江.大跨度斜拉橋非線性靜風穩定分析[J].工程力學,2005,22(1).