深大基坑緊鄰邊坡后設塔吊基礎加固設計與應用

韓建聰

(中國建筑股份有限公司,北京 101300)

隨著國際化大型建筑工程日益發展,深大基坑工程越來越多,為滿足建筑工程施工進度和成本要求,在深大基坑邊坡附近安設塔吊也成為一種發展方向。在實際工程中,工程技術人員如何根據工程現場實際環境合理科學的設置塔吊基礎,并對塔基進行有效、安全地加固處理以滿足各種承載要求,是我們必須面臨和解決的一個課題。本文重點介紹一種針對工程實際情況,研究開發并得到成功應用的深大基坑邊坡附近后設塔吊基礎加固處理技術。

1 工程概況

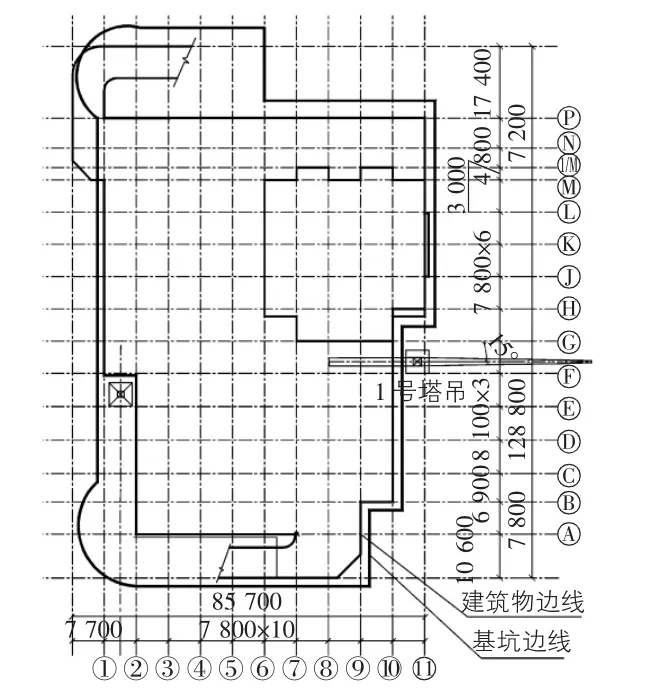

北京某大型醫院工程位于北京市朝陽區繁華地段,總建筑面積55 000 m2,其中地上 42 000 m2,地下 12 000 m2,建筑高度為90 m,地上19層,地下2層,工程結構類型為鋼筋混凝土框架剪力墻結構。基坑開挖面積為87 m×130 m,基坑開挖最深為12 m,邊坡上部3 m采用土釘支護,下部采用樁錨支護,工程屬于深基坑開挖(見圖1)。

2 施工難點

本工程總承包單位進場時,建設單位已經委托其他基坑土方施工單位完成了醫院工程的深基坑土方開挖和深基坑支護。因此,當總承包單位在基坑支護完成后進場時,垂直運輸機械塔吊的合理布置成為總承包單位的一個難題。

圖1 解放軍醫院工程基坑平面布置圖

3 初步設計構想

由于本工程建筑面積與平面占地面積都比較大,約為85.7 m×128 m,垂直運輸部署總體思路本著塔吊配置既要滿足現場施工進度安全要求,又要盡可能的節約成本支出,實現塔吊配置最優化。為此,總承包項目部經過征求廣大工程技術人員的建議意見,集思廣益,取長補短,初步提出三個方案。方案一:根據該工程平面面積大、工期緊的特點,在建筑物的北側、南側、東側各布置1臺塔吊,其中北側南側塔吊布置于基坑內,東側塔吊布置于遠離基坑10 m之外的場地上。方案二:選擇在基坑西側、東側各布置1臺塔吊,西側、東側塔吊布置于基坑內。東側塔吊布置時,需要將東側部分原有基坑支護拆除,重新挖出塔吊布置空間,之后再對邊坡進行支護。方案三:選擇在西側基坑內布置1臺塔吊,在東側基坑邊上臨近邊坡0.9 m處布置1臺塔吊,但是需要對塔吊基礎進行特殊處理和加固,即對塔吊基礎進行微樁加固。

4 設計方案決策

通過工程技術人員對三個初步方案的認真分析比較,總體認為,方案一:設置3臺塔吊雖然可以滿足工程進度工期要求,但是3臺塔吊的機械投入成本較高;方案二:設置2臺塔吊,較方案一雖然節約了1臺塔吊,但是需要對東側基坑邊坡進行拆除、挖土和重新支護,又需要增加大筆投入;方案三:設置2臺塔吊,在方案一基礎上減少1臺塔吊,同時,不需要對東側原有邊坡進行拆除和重新支護,減少了投入1臺塔吊的費用和東側邊坡拆除支護的成本,既能滿足工程進度需求,又能節約成本。方案三需要對東側塔吊基礎進行特殊加固處理,以滿足使用要求。

東側塔吊選擇1臺H3/36B型號塔吊,放置于深基坑邊坡處,塔吊基礎緊鄰基坑邊。塔吊廠家說明書要求地基承載力不小于200 kPa。經查看本工程地質勘查報告,場地+0.000 m~-12.000 m深度范圍內天然地基承載力無法滿足塔吊廠家要求的200 kPa的地基承載力,所以必須對塔吊基礎進行加固處理。由于本工程基坑支護工程已完畢,周邊環境復雜,若施工基礎樁,機械設備已經無法進場實施;如果采用人工挖孔樁,北京市區不允許,因此,我們經過認真研究和征求建筑工程業內專家意見,決定采用“微樁群+土釘群”的加固支護方案來解決這個問題(西側塔吊放置于基坑內,塔吊基礎按照廠家要求制作滿足使用要求)。

5 微樁加固技術

5.1 工程地層情況

本工程場地地層以粘性土、粉土為主。其地層如下:

①人工堆積層:房渣雜填土①層,松散~中上密,濕~飽和,較軟~硬;粘質粉土素填土①1層,褐黃色,松散~中密,濕~飽和,較軟,平均厚度1.5 m。

②第四紀沉積層:層頂標高為18.33 m~42.30 m,平均厚度為24 m。各層如下:砂質粉土、粘質粉土②層,褐黃~褐灰色,中密,飽和,中硬,夾②1層粉質粘土和②2層粉砂。粉砂、細砂③層,灰~褐黃色,中密~密實,飽和,較硬,夾粉質粘土薄層。粉質粘土④層,黃褐~褐黃色,飽和,可塑~硬塑,中硬,夾粘質粉土~砂質粉土④1層。砂質粉土~粘質粉土⑤層,褐黃,密實,飽和,中硬,夾細砂⑤1層。

5.2 微樁群加固技術

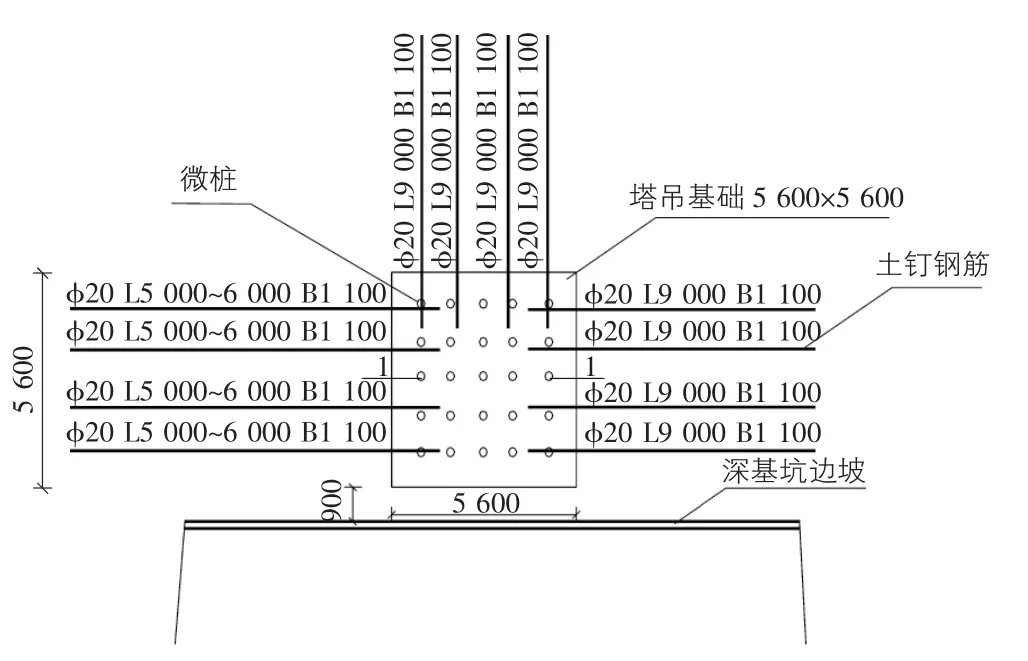

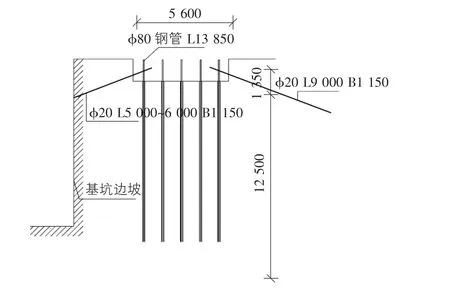

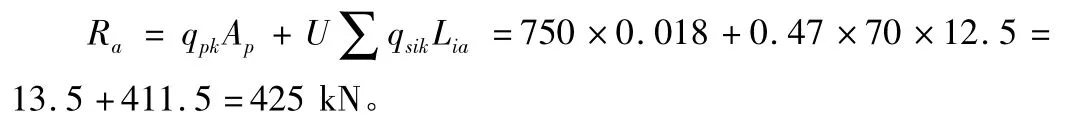

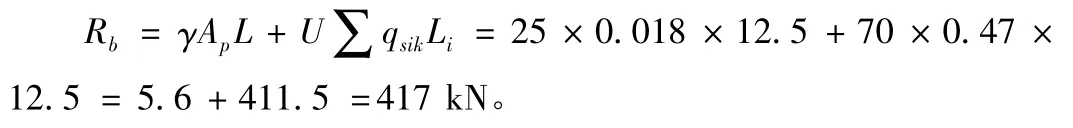

東側塔基混凝土承臺平面為5.6 m×5.6 m,厚度為1 350 mm,基礎中心離深基坑邊壁為3.7 m。設計布置25根微樁,孔徑150 mm,微樁內置φ80鋼管,整個孔洞用P.O32.5水泥漿注滿,每根微樁全長13.85 m,其中伸入土體中12.5 m,超過基坑底部2 m,外露1.35 m將與塔基承臺澆筑在一起。微樁均勻布置在承臺平面中,微樁之間間距1.1 m,周邊微樁離各自承臺邊壁為1.15。微樁設置見圖2。

圖2 微樁及土釘布置平面圖

5.3 土釘群加固技術

東塔基礎西側離基坑邊壁僅0.9 m距離,北側離基坑邊壁5.7 m。在東塔基礎北側離地面1.0 m處,布設一排(4根)土釘,土釘全長為8 m,其中伸入土體分別為5 m,孔徑100 mm,土釘間距1.0 m左右;東塔基其他兩面離地面1.0 m處,各自均布設一排(4根)土釘,土釘全長12 m,其中伸入土體9 m,孔徑100 mm,土釘間距1.1 m左右;共布設12根土釘。外露的土釘鋼筋必須與塔基承臺澆筑在一起。土釘設置見圖2,1—1基礎斷面圖見圖3。

圖3 1—1基礎斷面圖

6 受力計算

我們須對東側塔吊進行受力計算。

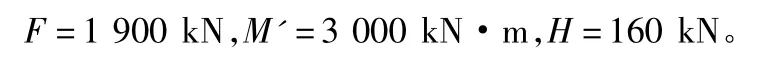

1)塔吊作用力參數:

2)基礎尺寸:廠家給定5 600 mm×5 600 mm×1 350 mm。

3)天然地基參數:fak=100 kN/m2,容重19 kN/m3。

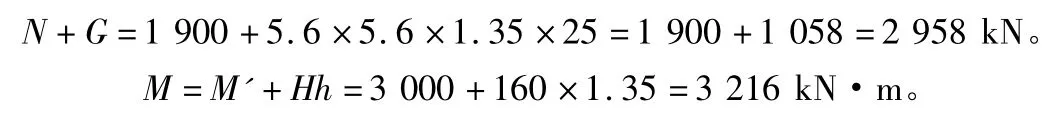

4)基礎底面作用力:

5)偏心距:

對于方形基礎:ex=0.707e=0.707 ×1.09=0.77 m。

6)微樁群設計參數:

塔吊緊鄰基坑,取樁長稍大于坑深L=12.5 m;

樁徑150,截面積 0.018 m2,周長 0.47 m,混凝土 C30,fc=14.3 N/mm2;

鋼管 φ80 ×4,截面積1 030 mm2,周長251 mm,fy=210 MPa。

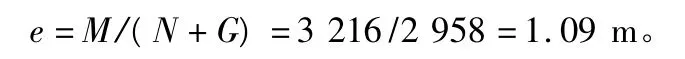

6.1 微樁極限承載力

1)承壓樁極限承載力。

其中,qpk為樁端承載力,換算為750 kN/m2;qsik為樁側摩阻力,換算為70 kN/m2;樁體強度核算R1=φ(fcAp+fyAs)=14.3×(18 000-1 030)+210×1 030=458 970 N=459 kN >425 kN,滿足要求。

2)承拉樁承載力。

抗拉樁自身強度核算Rb=As×fy=1 030×210=216.3 kN<417 kN,所以以216.3 kN作為承拉樁承載力。

6.2 微樁主要受力計算

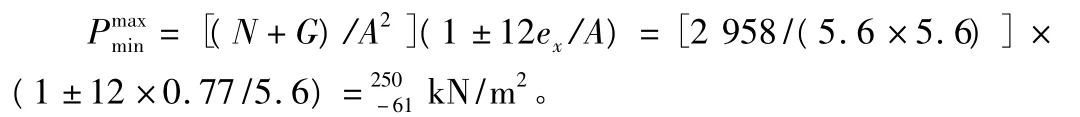

1)基底壓力計算。

2)受壓承載力驗算。

微樁群能承受最大壓力為 25×425/(5.6×5.6)=338.8 kN/m2> Pmax=250 kN/m2。

可以看出,承載力可以由微樁群承擔,可保守不考慮天然地基提供的承載力。微樁能夠滿足塔吊最大應力荷載需求,滿足工程要求。

3)抗傾覆驗算。

本工程設計的塔基體系有兩個抗傾斜因素:第一是與塔基承臺澆筑在一起的四周的土釘作用;第二是微樁群與塔基承臺內的鋼筋澆筑在一起,共同作用的微樁群。尤其是第一個因素,對塔吊抗傾斜有很好、很大的作用,根據以往施工實際結果和土釘力學計算,中心最大傾斜量一般不超過幾毫米,抗傾斜是毫無問題的。

為了從量化關系上說明抗傾斜能力,我們保守考慮一種最危險的模型來計算,即最危險情況:塔吊在外部力矩M和水平力H共同作用下,塔吊基礎向基槽內傾斜,以塔吊最外側為支點。并且我們只考慮微樁的抗傾斜能力,不考慮土釘對抗傾斜的作用,也不考慮塔吊本身的重量情況及平衡配重的作用。

傾覆力矩為:M=M'+Hh=3 000+160×1.35=3 216 kN·m。

每根微樁的抗拔力為:Rb=216.3 kN。

每排有5根微樁,抗拔力為P=5Rb=1 081.5 kN。

抗傾覆力矩為:MS=1.1P+2.2P+3.3P+4.4P+5.5P=16.5P=17 845 kN·m >M=3 216 kN·m。

抗傾覆力矩遠大于傾覆力矩。如果再考慮與塔吊基礎澆筑在一起的土釘作用,抗傾斜力矩將會更大,因此,抗傾覆是絕對安全的。

7 微樁群及土釘施工要求

1)采用人工洛陽鏟或小鉆機成孔,成孔直徑及深度應滿足設計要求。成孔前,在設計孔位處作顯著標志,確保成孔位置準確,成孔結束應及時安置鋼管,并使其居孔中心。

2)土釘成孔時技術人員應控制好成孔角度,孔徑和孔深度。成孔后將孔內的浮土清除。土層干燥地段用清水濕潤。為確保鋼筋置中,在主筋上每隔2 m焊接一個托架,然后放入指定的孔中。

3)注漿采用1根φ20 mm的塑料管作導管,孔口設置止漿塞。將攪拌好的水泥漿(水灰比為0.45~0.5)常壓注入鉆孔底部,自孔底向外灌注,注滿后保持壓力3 min~5 min,初凝前補漿不少于一次。

4)開挖塔吊基礎至設計標高,然后根據設計在基坑四周進行土釘成孔和注漿施工。同時要將土釘端頭和微樁鋼管連接。

5)塔吊基礎鋼筋綁扎完畢,將土釘端頭鋼筋以及鋼管和基礎鋼筋澆筑在一起。

8 結語

由于本工程是先完成深基坑支護后再進行基坑邊設置塔吊,且場地條件比較復雜。為此工程技術人員集思廣益、大膽創新、嚴格計算,研究設計出一種能夠滿足現場復雜環境下的塔吊基礎加固處理技術,這種微樁處理技術不僅滿足了現場施工需求,而且從總體造價上節約了成本,減少了機械投入,減少了二次拆除護坡重新支護的材料費和人工費。本工程塔吊通過將近一年多的使用,沒有出現任何安全事故和安全隱患,得到了業主和監理的好評,創造了良好的經濟效益和社會效益,為以后類似塔基處理提供了有力的借鑒。

[1]建筑工程施工手冊[M].第4版.北京:中國建筑工業出版社,2003.

[2]GB/T 13752-92,塔式起重機設計規范[S].

[3]JGJ 94-2008,建筑樁基礎技術規范[S].

[4]DB 11/489-2007,建筑基坑支護技術規程[S].