高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果評價研究

羅 珍

(長沙民政職業技術學院,湖南 長沙 410004)

一、高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果評價的必要性

2010年,湖南省教育廳積極貫徹《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》精神,強化教育信息技術應用,開設了湖南職業教育互聯網云平臺網絡學習空間。作為一個網絡虛擬學習平臺,它具有開放性、共享性、自主性、平等性、交互性等特點。同時,它又是以個人空間為基礎,基于實名制進行的網絡教學活動,具有自己獨特的真實性的特點。

由于互聯網云平臺的這些優良特性,全國不少高職院校以此為載體,建設了數量頗豐的網絡空間資源課程,進行網絡教育教學。以長沙民政學院為例,從2010年始,“到2012年3月底,我院教師上傳空間資源250萬個,建立空間資源課程900多門”①,掀起了“空間教學革命”②。為了充分利用這一網絡學習平臺,高職思政教師也不甘落后,結合高職人才培養目標,按照打碎、簡約、泛在、集成的理念,對思政理論課教學內容進行解構重構,建設了依托世界大學城個人空間進行內容展示和教學活動的思政理論課網絡空間資源課程。

網絡空間資源課程建設和網絡空間資源課程評價是網絡空間教學中相互影響、相互作用的兩個環節,前者是后者的前提和基礎,后者能促進前者的改進與持續發展。通過評價,能更好地促進課程開發與教學改革,促使課程教學內容更加合理、規范、更加貼近職業崗位需求。最終最大程度地激發學生的學習興趣,培養他們的學習能力、創新能力、社會適用能力等,培養高素質人才。而現在普遍存在“重建輕評”的現象,對于高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果的評價基本上處于真空狀態,難以實現設計者與開發人員對思政理論課網絡空間資源課程改進與持續發展的追求。

二、高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果評價原則

基于互聯網云平臺而形成的一種新視角的網絡課程——思政理論課網絡空間資源課程在進行評價時,既要評價課程,又要評價技術,要以教學目標、網絡技術和多媒體技術要求為依據,制定科學的評價標準和方法,對網絡空間資源課程的內容、設計、功能、效果、效益等方面進行審定,并做出價值判斷。而文中提到的高職思政理論課網絡空間資源課程的評價主要是指其運用效果的評價。從嚴格意義上講,這種評價貫穿于課程設計、技術實現、教學應用等環節以及通過網絡空間資源課程進行教學所帶來的教師、學生、學校、家長乃至整個社會的滿意和認可程度。因此,在評價的過程中,需遵循以下基本原則:

1、評價主體的多元化

美國路易斯安納大學教授派納認為:“課程是一種復雜的會話,是課程開發與課程實施之間的會話,是教師與學生之間的會話,是教師與教師之間的會話。”③而高職院校因其特殊的本質特征,在課程建設方面要“積極與行業企業合作開發課程,根據技術領域和職業崗位(群)的任職要求,參照相關的職業資格標準,改革課程體系和教學內容”。④因此,高職院校課程建設的利益主體包括社會、行業企業、教育行政部門、學校、教師、學生、家長等,不同利益主體有不同的利益訴求,價值呈現多元化,對課程評價要求多元參與。“并不僅限于其中的部分參與者,而是不同主體基于各自的特長,共同對課程進行評價的過程,他們構成一種較為廣泛的課程評價者聯盟。”⑤故高職思政理論課網絡空間資源課程評價的核心主體應包含:教師、學生、教育技術專家和思想政治教育教學專家、管理人員、企業等。

2、評價客體的職業化

在職業教育發展史上,德國教育家布蘭克茨最早提出職業教育課程應當進行“范式轉換”,即職業教育課程設計應當從“學科系統化方式”向“遵循職業(能力)發展規律”轉變。學科系統化課程按照知識系統性機械地認識社會、技術與個人的關系,重視“科學世界”的系統性,忽視“工作世界”的整體性,忽視知識與工作的聯系,無法實現學習的遷移性。⑥這也就要求我們在課程評價中從單純評價學生掌握知識與技能的水平轉變為勝任某崗位所需要的職業能力。高職思政理論課空間資源課程評價客體的職業化應特別強調其相應崗位所應具備的職業道德。

3、評價方式的多樣化

目前網絡空間資源課程是一個新事物,還沒有形成系統研究,也沒有制定統一的評價標準體系。一般都是各高職院校出臺網絡空間資源課程建設項目及相關驗收標準,然后教師個人提出建設網絡空間資源課程的申請,學校同意立項,項目申請人進行建設,學校統一進行檢查,確定這門網絡空間資源課程是否合格。在這種評價方式下,高職網絡課程開發者只是一味地在建設,一旦項目結束,檢查或評獎完畢,則課程被擱置,網絡課程的利用率實在低得可憐。為了改變這種境況,要求我們評價方式多樣化,既要有網絡空間資源課程的形成性評價和終結性評價,也要有發展性評價,要求以人的發展和網絡課程的完善為本調適網絡課程。

4、評價指標的科學化

網絡空間資源課程有其自身的特點,“其一是課程內容與具體工作相結合,其二是課程資源實現最小化以便于及時更新,其三是課程能夠利用網絡互連功能將教學資源整合成應用模塊。”⑦故我們在評價網絡空間資源課程時切不可盲目模仿已有的課程評價標準和模式,既要參考已有的網絡課程評價標準,又要結合自身的特色,多渠道地獲取評價信息,保證網絡課程評價體系的完整性和科學性。

5、評價效果的模糊化

評價效果的模糊化主要是指在衡量高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果時,對學生產生的影響時,要善于掌握衡量這些思想因素的一定的模糊度,注意把數量資料和非數量資料結合起來,使定量分析更準確、充實,更具有說服力。這是因為在對學生的思想信息進行分析是會碰到大量的非計量因素。許多有關人的思想政治素質和精神風貌的因素是難以用數字精確計量的。例如,一個人的思想覺悟到底提高了多少、道德品質好到什么程度等都是不不容易精確計量的。因此,在不能用數字精確地顯示出來的情況下,采用一定的模糊度,反而能使人獲得更清楚、準確的認識。

三、高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果評價策略

遵循高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果評價的基本原則,借鑒當前國內外網絡課程評價標準,結合網絡空間資源課程的特點,對高職思政理論課網絡空間資源課程運用效果進行評價時,可以充分發揮教育技術專家、思政理論課學科專家、學校、教師、學生、企業等各主體的作用,及時跟進,促進課程質量的提高。

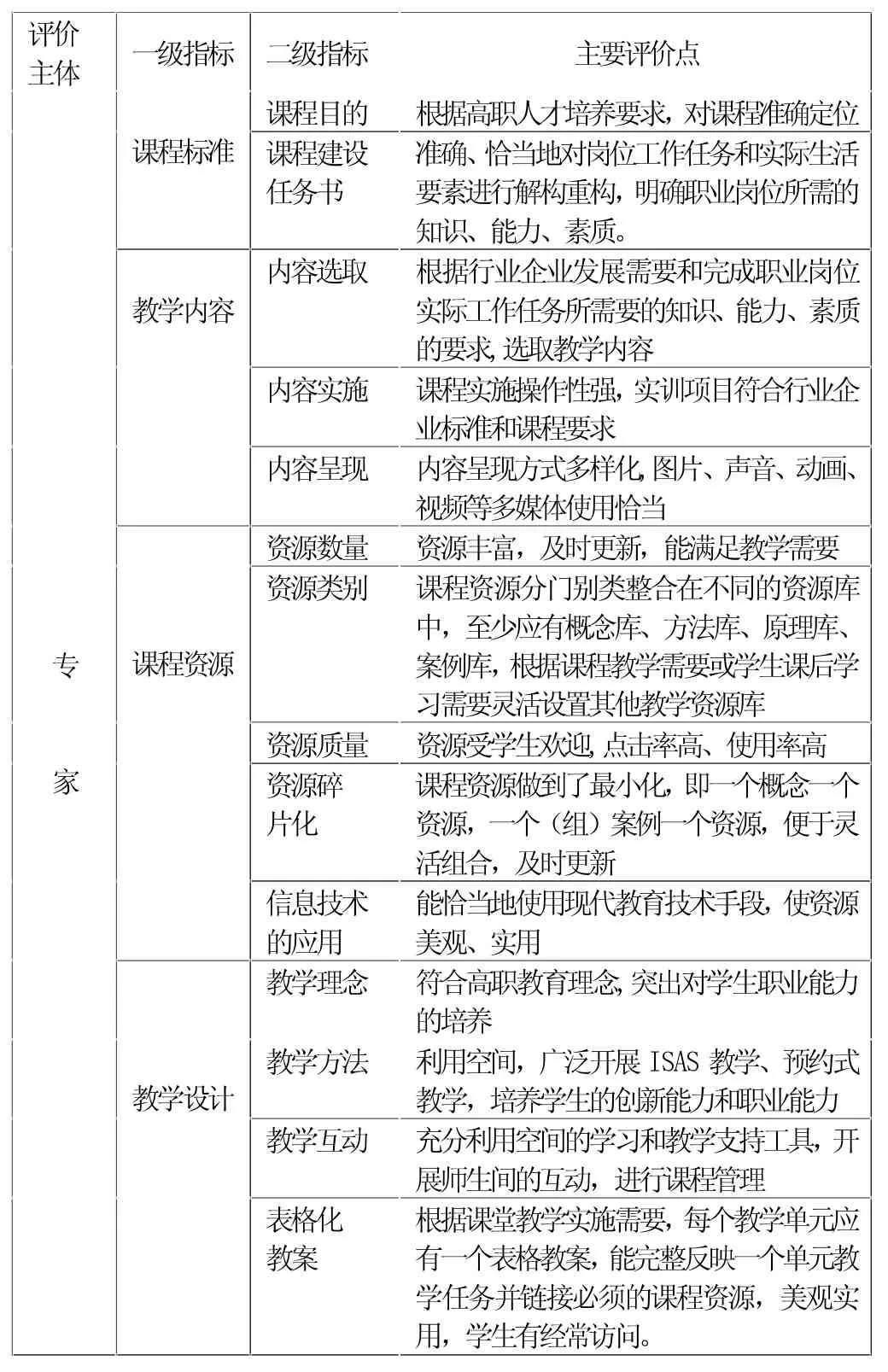

首先是專家的評定。這里的專家包括教育技術專家和思政理論課學科專家。教育技術專家主要是從技術的角度來評判課程資源、課程設計、教學內容等方面的優缺點。而思政理論課學科專家主要從學科領域來評判課程內容的科學性、知識體系的完整性、資源拓展的豐富性等。如下表一:

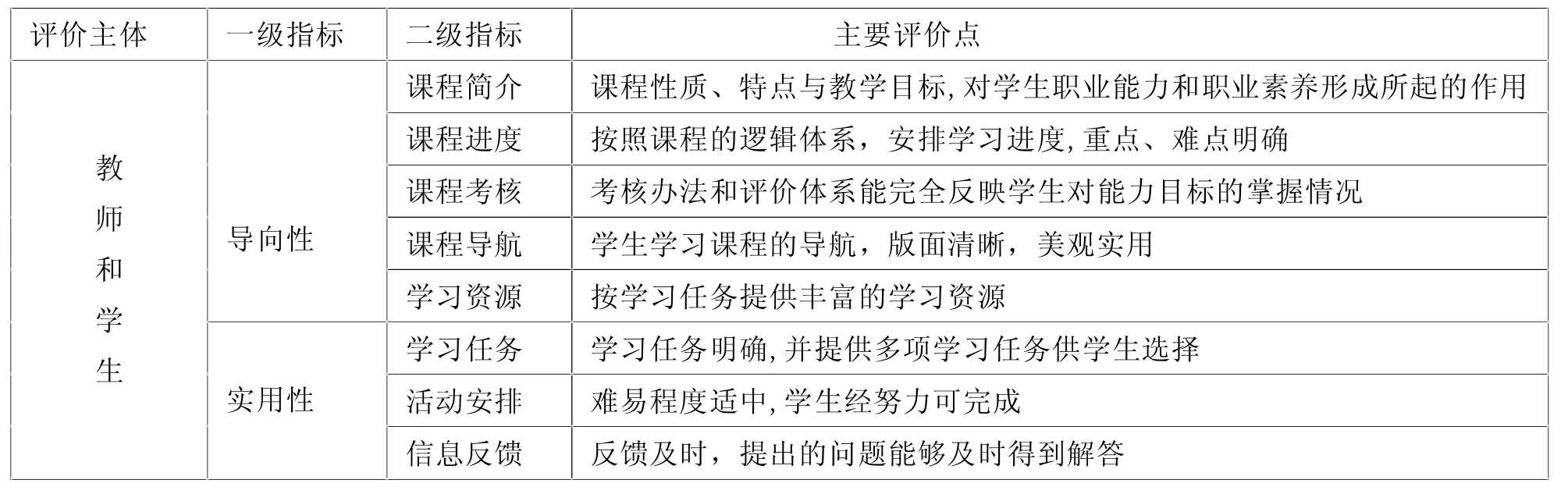

其次是教師和學生的評定。教師和學生是網絡空間資源資源的直接受用者,在網絡空間資源課程運用效果的評價中最有發言權。兩者主要是在網絡空間資源課程教學的正規的或非正規的反饋調查中,對網絡空間資源課程的導向性和實用性等進行主觀評價,如下表二:

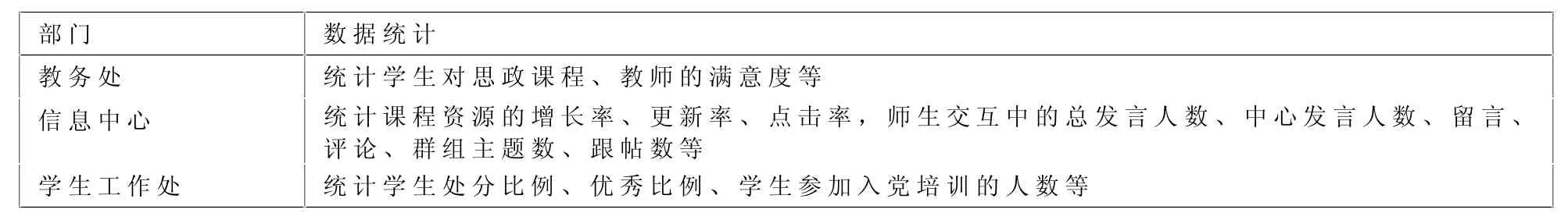

再者是學校的評定。學校各部門要各司其職,統計相關數據,對思政理論課空間資源課程的運用效果進行定量定性分析。如下表三:

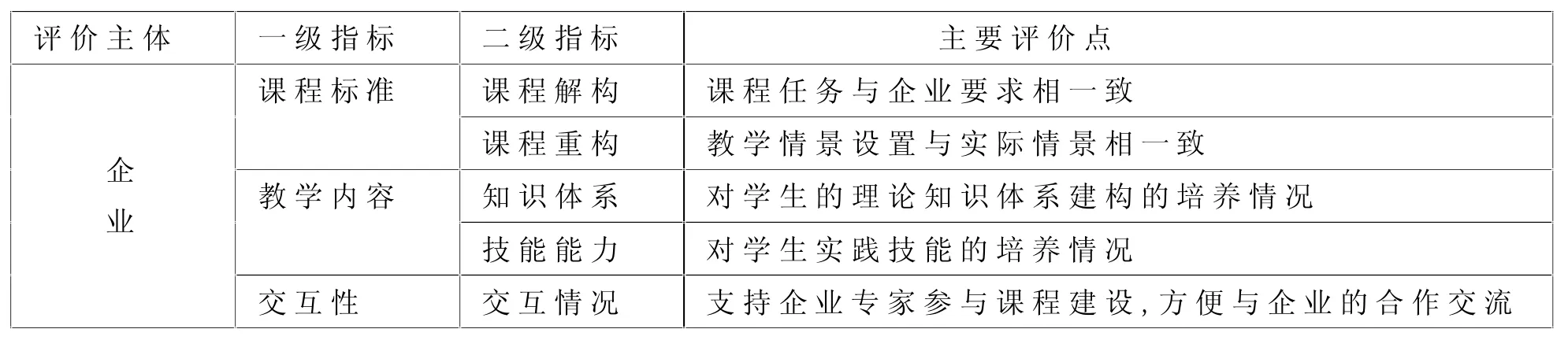

最后是企業的評定。高職人才培養目標是直接在生產、建設、管理和服務第一線工作的高等應用型人才,因此思政理論課網絡空間資源課程的運用效果評價離不開企業。其主要任務是對網絡空間資源課程的建設如何實現與企業的對接提供指導性意見,如下表四:

注 釋:

①劉洪宇.互聯網空間在教育、教學和管理中的運用[J].長沙民政職業技術學院學報,2012,(4):3.

②劉洪宇.空間革命一高職院校開放發展的新起點[J].長沙民政職業技術學院學報,2011,(1):8.

③李亞東.校本化課程評價的常用模式[J].中小學管理,2004,(5):32.

④劉洪宇.高職教育的類型特色與高職院校的內涵建設[J].教育與職業,2008,(21):10.

⑤林德全.論課程評價多元化的若干關鍵問題[J].天中學刊,2006,(21):21.

⑥[德]費利克斯·勞耐爾,趙志群等.職業能力與職業能力測評[M].北京:清華大學出版社,2010:57.

⑦謝泉峰.核爆式空間課程設計——一種教育教學理念與實踐的突破性J].中國教育信息化,2012,(8):79.

[1]王正華.網絡課程評價新體系的構建芻議[J].湖北廣播電視大學學報,2010,(2).

[2]張潤之,張進寶,陳庚.網絡課程質量評價實踐及學術研究評述[J].開放教育研究,2011,(4).

[3]穆肅.關于教學網站有效性的評價[J].電化教育研究,2001,(1).

[4]常志英.網絡學習評價的內容與實施原則[J].江蘇廣播電視大學學報,2006,(1).

[5]劉紅,劉迎春.對高職院校網絡課程評價指標體系的思考[J].教育探索,2010,(8).