人力資源結構與區域產業結構互動研究——以西安非公有制經濟為例

吳國強WU Guo-qiang

(西安文理學院教育學院,西安 710065)

(Department of Education,Xi'an University of Arts and Science,Xi'an 710065,China)

0 引言

調整和優化產業結構,非公有制經濟組織參與經濟結構的戰略性調整是未來區域產業和人力結構發展的必然問題。白永秀等(2008)研究表明未來非公有制經濟的發展將出現五大發展趨勢:非公有制經濟的地位將進一步得到提升,產業結構與區域結構將進一步優化。區域人力資源的存量和結構與區域產業結構之間存在長期均衡的、相互制約關系。區域產業結構調整是某個地區各個產業、各個部門在總體經濟中所占比例的轉換,主要表現在產業結構合理化和高度化發展的過程,是供給結構與需求結構相互適應。人力資源是產業結構轉化的重要基礎,是指區域內不同類型的人力資源個體數量的分布情況。充足的人力資源存量,彈性和合理的人力資源結構是區域產業結構升級優化的根本前提,區域產業結構的戰略性調整以及新產業格局的確定需要人力資源數量、質量和結構與區域產業結構的調整和發展相匹配。

關于人力資源與區域產業結構互動間的關系,國內學者均進行了相關研究。張其春等(2006)、孔進(2007)等研究證明人力資源與產業結構之間存在一種正相關關系。胡甜(2010)研究分析表明各地區的人力資源與產業結構升級都有著明顯的相關性。何筠,張波(2006)研究表明人力資源開發對產業結構調整具有明顯的促進作用,并具有乘數效應。羅瑞榮(2012)實證研究提出一國的人力資源存量越多、素質越高,那么該國在全球分工中的地位就會越高,相應的產業分工水平就越高。

人力資源結構與區域產業結構互動的機制體現在人力資源流動的“推力—拉力”理論,認為產業結構調整會拉動人力資源結構的調整,人力資源結構的調整也同樣會推動產業結構的調整。主要體現在兩個方面,第一,人力資源是產業結構轉化的基礎,決定了產業結構轉化的速度、方向和效果(靳衛東,2010)。第二,產業結構的升級會產生人力資源的需求變化,產業結構調整決定人力資源需求,如配第·克拉克所提出,隨著經濟的發展,第一產業的就業比重不斷降低,第二、三產業的就業比重將增加,即勞動力會由第一產業向第二產業與第三產業轉移。

1 西安市非公有制經濟人力資源結構與產業結構的互動現狀分析

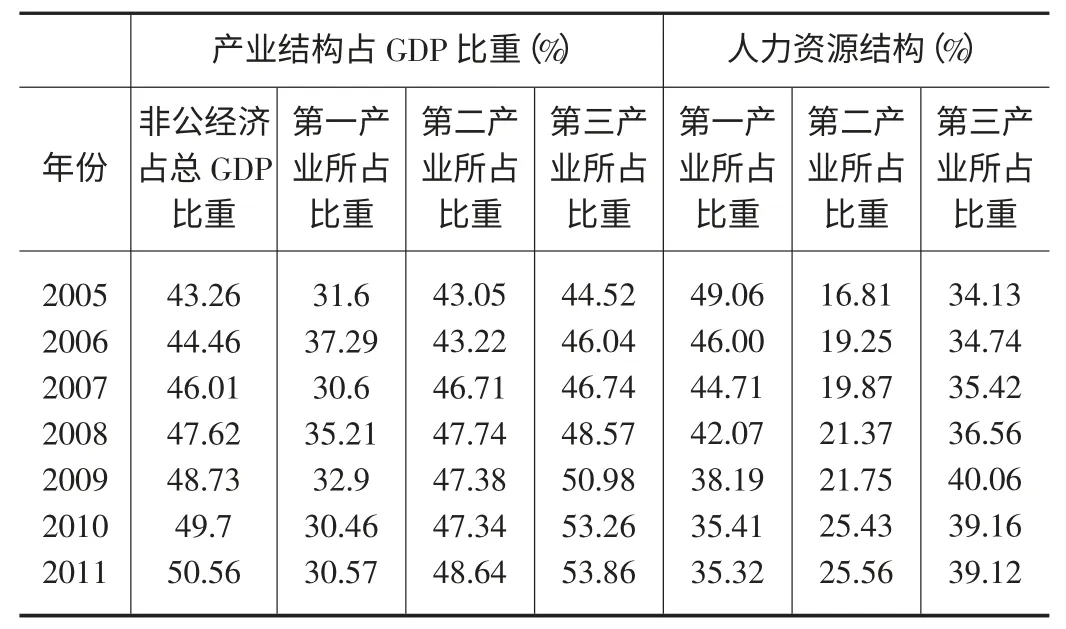

西安市非公有制經濟企業已成為陜西區域經濟發展的主導力量。截止2011 年底,非公有制經濟占全市GDP的50.6%。2011 年西安市登記在冊的個體工商經營戶和私營企業分別有64.7 萬戶和7.8 萬戶,與2005 年比較,分別增長了50%和87.5%。結合西安市非公有制經濟的產業結構,從表1 可以看出,西安市非公有制經濟的產業結構形成“三、二、一”結構,說明產業結構趨于合理。2005 年第三產業從業人數達93.85 萬人,占全部從業人員的34.13%,到2011 年第三產業從業人數達133.66 萬人,占全部從業人員的39.12%,但與第一產業從業人員相比,第一、三產業從業人員數量趨于相同,表明一般勞動力滯留較多;第二產業從業人員比例間差別大,總體看較合理,這說明第二三產業的人力資源所占比重不足,應加大人力資源結構積極向第三產業合理轉移,提升人力資源素質結構,促進產業結構的優化升級。

表1 人力資源結構與區域產業結構的互動現狀

2 西安市非公有制經濟人力資源結構與產業結構調整的偏離度分析

本文用結構偏離度指標來反映西安市非公有制經濟人力資源結構滯后于產業結構調整的程度,從表2 結果表明,第一、二產業從2005 年以來變化幅度較大,協調度在不斷提高。著說明第一、二產業吸收一部分的勞動力就業,并成為勞動力輸出的部門。第三產業的比重數值不斷波動變化,但總趨勢略趨于平穩,著說明西安市非公有制經濟的產業結構和人力資源結構平衡度不夠,發展較為緩慢,沒有發揮出較強的吸納就業,促進人力資源的合理流動。

表2 西安非公有制經濟產業結構的結構偏離度(%)

3 西安市非公有制經濟人力資源與產業結構之間的互動關系驗證

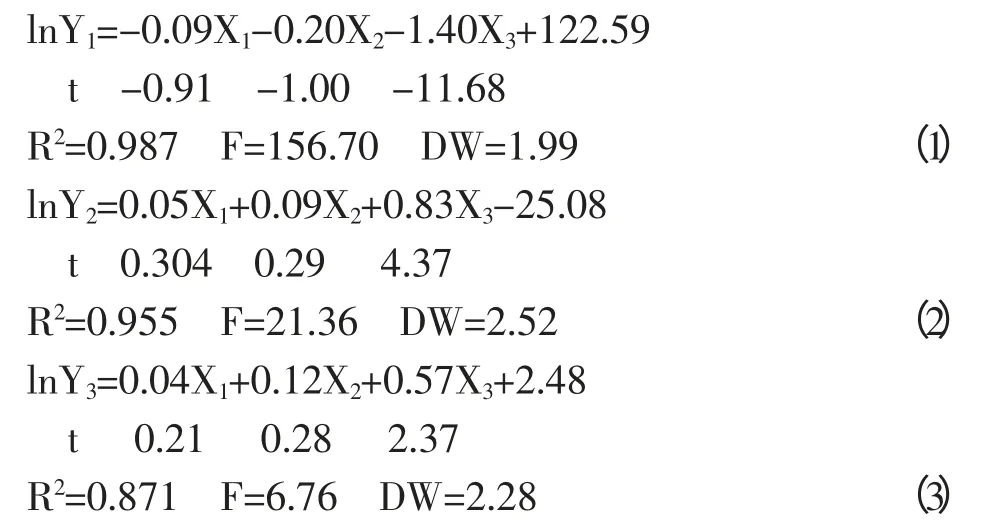

研究采用eviews 對2005-2011 年西安市非公有制經濟的人力資源結構比重和產業結構占GDP 的比重進行回歸分析,結果如回歸方程(1)-(3)表明,第三產業的人力資源結構對第一、二、三產業結構產生顯著影響,說明西安市非公有制經濟中第三產業結構中逐漸形成以知識密度型為主導,這是由產業結構的異質性特征所導致。在三次產業中,農業具有勞動密集型特征,而工業則以資本密集型和技術密集型為主,服務業內部既包括如交通運輸批發零售等勞動密集型部門,也包括如金融信息和計算機軟件等知識密集型和人才專門型部門。如果服務業以勞動密集型為主,人力資源的影響較小;反之,如果服務業以知識密集型為主,人力資源的影響則較大。

注:X1、X2、X3指第一、二、三產業中人力資源結構所占GDP 的比重;Y1、Y2、Y3指第一、二、三產業占總體GDP 的比重。

4 結論與政策建議

基于人力資源結構與區域產業結構互動的原理分析,結合西安市非公有制經濟發展現狀,提出以下政策措施和建議。

①推進區域教育制度創新,建立適應區域產業結構升級要求的人才培養機制。調整區域人才教育培養模式,實現專業結構與產業結構的對接、人才布局與產業集群的對接。形成高、中、低多層次協調的人才結構體系,并鼓勵和引導科技含量高、管理水平高的企業率先發展高科技產業,與高等院校、科研院所實行多種形式的產、學、研聯合。

②轉變非公有制企業發展方式,調整和優化產業結構。鼓勵非公有制企業依靠縱向兼并重組實現企業規模擴大和提升企業競爭力,支持和引導民營企業加快向集約化、規模化方向發展,形成一批實力較強的民營企業。

③繼續優化非公企業的發展環境,支持企業開拓市場。一方面,政府加大職能轉變,優化企業發展環境,擴大民間投資領域,創造公平競爭、平等準入的市場環境;另一方面,支持非公企業開拓市場,鼓勵和引導非公企業發展戰略性新興產業。

[1]張若雪.人力資本,技術采用與產業結構升級[J].財經科學,2010(2):66-74.

[2]唐輝亮.人力資本結構,技術資本配置結構與產業轉型升級能力研究[J].統計與決策,2014(2):106-108.

[3]張國強,溫軍,湯向俊.中國人力資本,人力資本結構與產業結構升級[J].中國人口資源與環境,2011,21(10):138-146.