股動脈注射治療重癥閉塞性下肢動脈硬化癥42例

彭水先,張曉杉

(長江大學臨床醫學院 荊州市第一人民醫院心內科,湖北 荊州434000)

胡萍

(荊州市第二人民醫院內科,湖北 荊州434000)

彭晨

(長江大學臨床醫學院 荊州市第一人民醫院心內科,湖北 荊州434000)

周圍血管疾病是臨床常見的動脈疾病,上肢動脈受累少見,臨床以閉塞性下肢動脈硬化癥(PAD)多見。根據相關流行病學調查,PAD無癥狀人群總體發病率為3%~10%,其中70歲以上人群發病率為15%~20%[1-3]。有間歇性跛行癥狀者的發病率,從40歲人群的3%上升到60歲人群的6%[4]。PAD嚴重影響患者的生活質量,部分患者最終截肢甚至死亡。PAD的治療包括藥物治療、外科手術治療和介入治療。重癥PAD患者的藥物治療途徑通常需要靜脈給藥,但療效常常不佳。我院自1998年9月至2013年3月,采用股動脈內注射局部給藥方法治療下肢重癥PAD86例患者,取得了較好的效果。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象

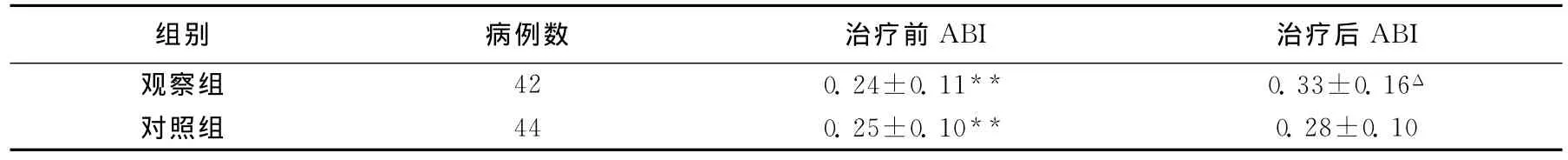

共選擇86例患者,經臨床癥狀和體征、靜息踝肱指數(ABI)測定、雙下肢動脈CT血管造影(CTA)檢查、部分行股動脈彩色多普勒檢查確診為PAD,病人至少一側下肢有靜息痛,部分有組織潰瘍、壞疽(Rutherf ord分類為4~6級,ABI<0.50)。部分患者為雙側股動脈病變。病人疼痛最重下肢的動脈病變最重處位于腹股溝韌帶以下。將86例患者隨機分為觀察組和對照組。對照組44例,男25例,女19例,平均62~76歲,平均71.5歲,確診PAD 1d~11年,其中患糖尿病者32例。觀察組42例,男23例,女19例,平均60~77歲,平均72歲,確診PAD 1d~9年,其中患糖尿病者33例。所有患者均無前街腺素E1、西洛他唑、阿司匹林、低分子肝素和尿激酶禁忌證。兩組患者年齡、性別、觀測肢體靜息ABI值差異(見表1)無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治療方法 兩組患者均口服西洛他唑100 mg,bid;阿司匹林0.1g,qd;低分子肝素5000u,bid,皮下注射,連續7d。同時給予他汀類調脂藥。糖尿病患者用胰島素控制血糖。血壓高者,口服降血壓藥控制血壓。囑患者戒煙。合并患肢感染者加用抗生素。疼痛明顯加重時臨時用雙氯芬酸鈉栓劑塞肛止痛。對照組先用微量泵靜脈注射尿激酶稀釋液(尿激酶40萬u+ 生理鹽水100 ml),30 min靜滴完,1次/d,連續4d。隨后用微量泵靜脈注射前列腺素E1稀釋液(前列腺素E1 100μg+ 生理鹽水50 ml),3h注射完,1次/d,連續10d。觀察組用一次性靜脈輸液針(規格型號:0.7×25 T WLB)行疼痛最重下肢股動脈穿刺。穿刺針與皮膚的進針角度根據股動脈穿刺處皮下脂肪厚度而定。穿刺成功后,術者用左手固定針頭。助手推注藥液過程中不時抽回血,保證針頭在血管內。先推注尿激酶稀釋液(尿激酶40萬u+生理鹽水20 ml),5 min注射完。推注完畢后不拔針頭,尾管連接另一盛有前列腺素E1稀釋液的注射器(前列腺素E1 100μg+ 生理鹽水20 ml)緩慢推注,1次/d,5 min注射完,。每次注射完畢,拔出穿刺針,壓迫5 min,無需加壓包扎。連續穿刺給藥4d。第5天開始改用微量泵靜脈注射前列腺素E1稀釋液(前列腺素E1 100μg+ 生理鹽水50 ml),3h注射完,1次/d,再繼續6d。

1.2.2 觀察指標 兩組病人于治療前、治療10d分別測量雙下肢靜息ABI值(ABI測量采用日本Colin公司研制的動脈硬化檢測儀VP-2000/100,BP-203RPEⅡ型)。治療前所測下肢最小靜息ABI值與疼痛最重側肢體靜息ABI值常常一致。如不一致,則以疼痛最重下肢靜息ABI值為觀測指標。②臨床表現變化。將兩組疼痛最重下肢定義為觀測肢體。治療10d后評估療效,療效標準以觀測肢體靜息痛無變化或惡化為無效,減輕為有效,明顯減輕或消失為顯效。有效和顯效合稱為總有效。

1.3 統計學分析

2 結果

2.1 兩組患者觀測肢體靜息ABI值比較

治療前比較,兩組患者觀測肢體靜息ABI值差異無統計學意義(P>0.05)。治療10d后,兩組患者觀測肢體靜息ABI值均明顯高于治療前(P<0.01),觀察組亦高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組治療前后ABI值比較

2.2 兩組臨床療效和并發癥比較

觀察組在推注藥物過程中,所有患者的觀測肢體皮膚立刻轉紅,皮溫立刻增加。部分患者1~2d后靜息痛減輕,4d后觀察,部分患者該下肢靜息痛明顯減輕或消失;對照組患者上述變化小或不明顯。10d后評估,觀察組多數患者的觀測肢體疼痛進一步轉好,對照組部分患者的觀測肢體疼痛也有所轉好。觀察組和對照組顯效率分別為35.71%、11.36%(P<0.01),兩組總有效率分別為66.67%、45.45%(P<0.05),見表2。

無1例股動脈穿刺局部發生皮下血腫和藥物注入皮下,亦無注射時藥物導致的肢體疼痛。

表2 兩組顯效率和總有效率比較

3 討論

PAD發病機理復雜,動脈粥樣硬化是其主要原因。粥樣斑塊穩定時,其斑塊變化緩慢,多年變化不明顯,或管腔逐漸變窄,甚至閉塞。閉塞性病變常呈節段性和多平面性。遠段病變處因血壓低易血栓形成,導致疼痛、壞疽。慢性單一血管段閉塞常有豐富側枝循環形成。如果側支循環的發展和動脈閉塞性病變的進展保持一致,患者的臨床癥狀可能沒有變化或者有短暫肢體嚴重缺血,隨著側支循環的發展而逐漸緩解。如果粥樣斑塊不穩定,斑塊破裂或斑塊內出血,局部膠原暴露,激活血小板,血小板聚集而形成血栓。也可因下肢動脈栓塞,側支循環沒有充足的時間代償可導致肢體劇烈疼痛,甚至壞疽。其嚴重臨床癥狀多由血栓形成引起。

重癥PAD首選腔內治療(包括導管藥物溶栓、球囊擴張術+支架術)和外科手術治療。對無癥狀的PAD患者和輕度跛行患者的治療策略主要為改善危險因素、下肢功能鍛煉和全身藥物治療。部分患者因患肢動脈血栓形成引起下肢急性缺血,這群患者除可選擇外科手術治療外還可以選擇動脈內藥物溶栓。部分慢性嚴重下肢缺血(CLI)的PAD患者,由于全身狀況不能耐受手術,下肢動脈遠端流出道條件差和下肢壞死感染而無法進行球囊擴張術+支架術以及外科手術等血運重建方法[5]。還有部分患者拒絕接受血運重建手術。介入治療或外科血運重建術前為緩解病變肢體疼痛,藥物治療也是圍手術期的準備之一。所以,臨床上有相當一部分PAD患者需用藥物治療。藥物治療有全身給藥和股動脈穿刺局部給藥兩種方法。對癥狀不明顯和輕度間歇性跛行患者,主要行全身給藥治療。不論PAD病變程度如何,無論何種治療方法,控制危險因素、抗栓治療、調脂治療是基礎治療。對有癥狀的患者可加用特殊藥物治療。西洛他唑口服100 mg對血小板體外聚集的抑制較相應量阿司匹林強7~78倍,對慢性動脈閉塞患者,可改善側枝循環,增加足、腓腸肌部位的組織血流量,下肢血壓指數上升,皮膚血流增加及四肢皮溫升高,并改善間歇跛行。阿司匹林和肝素有抗栓作用。前列腺素E1有抑制血小板聚集、血栓素A2生成、動脈粥樣脂質斑塊形成及免疫復合物的作用;能擴張外周血管,降低外周阻力和血壓,改善側枝循環。尿激酶有溶解血栓的作用,其越早使用效果越好,且有劑量相關性。本研究兩組病例均應用了前列腺素E1和尿激酶。所不同的是對照組采用靜脈滴注給藥,觀察組采用股動脈穿刺推注給藥。用靜脈給藥方法,其病變部位藥物濃度低,療效有限。采用穿刺動脈局部給藥,其病變部位藥物濃度高,療效好。雖然兩組治療均有效,各組治療前后疼痛都有不同程度緩解,靜息ABI都有所增加,具有統計學意義,但對照組療效更好。治療后兩組間比較,靜息ABI增加、顯效率和總有效率具有統計學意義。因我們使用的是細小靜脈輸液針,對動脈損傷小,無1例出現局部血腫。其帶硅膠尾管便于助手更換注射器時不會導致穿刺針移動,故無1例發生藥物注入皮下。注射前列腺素E1時感下肢輕度發熱,無肢體疼痛副作用。所以,對于最重病變位于腹股溝韌帶以下的PAD患者,股動脈穿刺局部給藥療效優于靜脈全身給藥。用帶硅膠尾管的靜脈穿刺針穿刺給藥,穿刺局部并發癥少。

[1]Criqui MH,Fr onck A,Barrett-Connor E,et al.The prevalence of peripheral arterial disease in a defined population [J].Circulation,1985,71:510-551.

[2]Hiatt WR,Hoag S,Ha mman RF.Effect of diagnostic criteria on the prevalence of peripheral arterial disease.The San Luis Valley Diabetes Study [J].Circulation,1995,91:1472-1479.

[3]Selvin E,Erlinger TP.Prevalence of and risk factors for peripheral arterial disease in the United States:results fr o m the National Healt h and Nutrition Exa mination Sur vey 1999-2000 [J].Circulation,2004,110:738-743.

[4]Norgren L,Hiatt WR,Dor mandy JA,et al.Inter-Society Consensus for the Managen ment of Peripheral Arterial Disease(TASCⅡ)[J].J Vasc Surg,2007,33:S5 A-S67 A.

[5]符偉國,劉震杰 .再談下肢動脈硬化閉塞癥的治療策略—基于TASCⅡPAD的診斷治療指南 .中國血管外科雜志:電子版,2009,1(2):70-75.