快速性心律失常急診應用胺碘酮治療的臨床價值探析

石彪

心律失常是臨床心臟系統的常見病癥之一, 也是其中較為重要的一種疾病。其主要是因為心臟活動的起始部位或傳導過程中發生阻滯障礙, 影響心臟的搏動, 致使患者出現心律頻率或節律的異常現象[1]。它可單獨發病, 也可作為其他病癥的并發癥發生。根據其發病時的心律快慢可分為快速性心律失常和緩慢性心律失常, 其中快速性心律失常是威脅心臟病患者生命健康的重要因素, 其患者也多見于急診科室[2]。其致病因素較為復雜, 快速性心律失常的發生與冠心病、風濕性心臟病和心肌病等心臟疾病密切相關。由于此病起病急驟, 如治療不當或診治不及時, 部分患者可發生猝死,嚴重威脅患者的生命安全。隨著醫學水平的提高, 研究發現胺碘酮可用于快速性心律失常的急性處理。因此, 本研究旨在驗證采用胺碘酮急性處理快速性心律失常患者的臨床療效, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 此次研究和治療的160例快速性心律失常的急診患者, 均為本院在2011年10月~2014年2月期間確診收治的。隨機分成對照組和試驗組, 各80例。試驗組:男45例, 女35例;患者年齡23~82歲, 平均年齡(42.3±5.5)歲;快速性心律失常分型:陣發性心房顫動35例, 陣發性室上性心動過速27例, 陣發性室性心動過速11例, 其他7例。對照組:男51例, 女29例;患者年齡25~81歲, 平均年齡(45.3±6.3)歲;快速性心律失常分型:陣發性心房顫動31例,陣發性室上性心動過速25例, 陣發性室性心動過速15例,其他9例。兩組患者的年齡、性別、快速性心律失常類型等資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均以常規心電圖檢測結果為用藥基礎, 建立相同的靜脈通路。對照組:毛花苷治療。靜脈注射, 0.4 mg/次。試驗組:胺碘酮治療。初始劑量胺碘酮150 mg, 配以20 ml的生理鹽水予以靜脈注射, 應緩慢勻速注射, 并于30 min注射完畢。如患者臨床癥狀明顯好轉, 則無需二次注射;如患者心率依舊很快, 則需予以二次注射胺碘酮75~150 mg, 注射速度約為1.5 mg/min。

1.3 觀測指標 每天檢查兩組患者的常規心電圖, 1周后再進行24 h動態心電圖、血、尿、糞常規、電解質、血生化、心肌酶等檢查。觀察治療期間患者服藥后的臨床癥狀(心悸、胸悶、氣短)改變, 尤其是患者的心率變化、快速性心律失常的發作程度、次數及不良反應。

1.4 療效評定 顯效:治療前后心率完全恢復或大致恢復正常, 心律失常癥狀完全消失或減少90%以上;有效:心律失常減少至50%~90%, 心率明顯減慢, 發作間隔期延長, 心電圖檢查及臨床癥狀有所好轉;無效:心律失常、心電圖檢查、發作間隔期均無改變或加重, 未能達到上述療效標準。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS17.0軟件對所有研究數據進行統計和分析。計量資料用均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

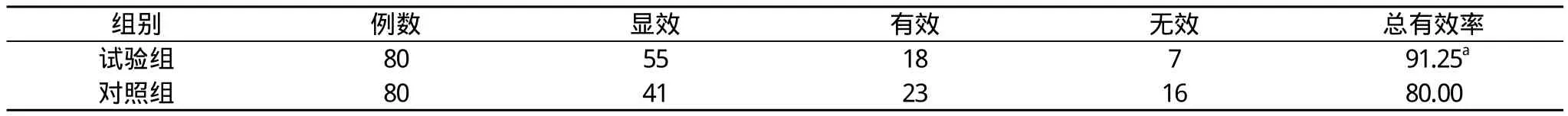

經治療后, 經胺碘酮治療的試驗組的臨床總有效率為91.3%, 明顯高于對照組的80.0%, 差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較(n, %)

3 討論

目前, 在心律失常的臨床方面, 快速性心律失常起病急,且變化錯綜復雜, 是心律失常患者的重要危險因素。關于其臨床治療, 目前采用多種藥物或是非藥物來控制患者的心率,但綜合來說, 仍是藥物治療療效較好, 其中尤以胺碘酮為最佳藥物。胺碘酮憑借其特殊的藥理和電生理特性, 有效地抑制鈉離子的內流速度, 從而使心肌纖維上的傳導速度減慢;彼時抑制鉀離子通道, 將心肌細胞復極化的時間推遲, 減慢患者的心率。胺碘酮通過對兩種離子通道的調節, 抑制去極化導致的自律性, 并使細胞的興奮性明顯降低, 最終改善患者的臨床癥狀。

本文的研究結果顯示:采用胺碘酮治療的試驗組的臨床總有效率為91.25%(73/80), 明顯高于采用毛花苷的對照組的臨床總有效率80.00%(64/80), 對比兩組, 差異有統計學意義(P<0.05)。說明經胺碘酮急診處理的快速性心律失常的臨床療效顯著, 有效地降低患者的心率, 且胺碘酮的作用能力明顯高于毛花苷。

綜上所述, 經胺碘酮可以有效地處理快速性心律失常的急診患者, 臨床應深入研究其有利之處, 進一步提高療效,推廣于臨床急診。

[1]楊姣玲.炙甘草湯加減治療冠心病心律失常60例療效分析.當代醫學, 2013, 19(11):152-153.

[2]謝蕓芝, 陶蓉, 蔣東坡.急診應用胺碘酮治療快速性心律失常的臨床分析.重慶醫學, 2013, 42(15):1722-1726.