從特種加工到智能能量場制造

中科院寧波工業技術研究院先進制造所激光與智能能量場制造團隊 張文武執筆

目前,特種加工已經解決了一系列傳統制造所面對的工程難題,但其經濟體量遠遠落后于傳統制造。現代科技的進步要求制造業跨越傳統制造與特種加工的壁壘,以多能場融合的戰略更優地解決工程問題。系統研究多能場融合制造的工程方法之一是智能能量場制造。該工程方法將能量場、物質和信息看作工程優化的自由度,從而在根本上消除制造方法之間的壁壘。

傳統加工與特種加工

在參觀河南兩家普通的工廠時,筆者欣喜地看到激光被用于現代化的生產線,高效率高質量地完成切割和焊接工作。特種加工產業雖然不大,但已經廣泛深入生產第一線。

熱能與機械能是人類首先掌握、駕馭的能量場。石器時代,人類以硬質石材為工具,造出更多的工具和器件。青銅器和鐵器時代,人類則用銅和鐵促進了生產力的提高。大工業革命之前,人類的制造組織形式是以人工為主的手工業作坊。隨著煤炭和蒸汽機的大規模使用,大規模能源的方便供給啟動了工廠這樣的生產形式。大規模批量化生產、標準化生產、自動化智能化生產等都是在工廠這種大框架下逐步演繹出來。

人類的制造工程已經發展出許多分支,加工工藝被籠統地分為傳統加工和特種加工。以機械力為主的有直接機械接觸的加工目前是制造業的主流,被泛稱為傳統制造。傳統制造的規模和影響是如此之大,以致于相關專業被稱為機械工程專業,培養的人才被稱為機械工程師。相對來講,以非機械力(聲、光、電、磁、化學、離子束、電子束及水射流等)為主的加工工藝,或具備非直接接觸特征的加工工藝,或工作于超常情況下(如高速沖擊變形)的加工工藝,被稱為特種加工。特種加工的興起源于一戰、二戰時期的各種新材料、新結構的使用,尤其是高溫、高硬度合金以及陶瓷等難加工材料與結構。于是,各種不受限于難加工材料硬度、脆性或傳熱特性的能量場,包括電化學、電火花、超聲波、電弧、離子束、水射流及激光等工藝被研發出來,獲得一定范圍的推廣和重視。

但是,有歷史特定緣由的傳統和特種加工之分產生了一系列負面影響,在當今時代應該糾正,從而使制造技術更好地服務于新時代的創新。傳統加工未必是最優的解決方案,但由于其長期發展,已經較好解決了加工問題,使得特種加工喪失了應有的發展空間,導致特種加工的邊緣化。比如,車削,人們發展了各種刀具以應對超硬材料加工。實際上,水射流加工、激光加工以及電化學放電加工都有車削的潛力,并在某些情況下可以做得更好,包括更節能、更高速等。特種加工不去競爭這些傳統加工的優勢領域,自甘邊緣化。換句話說,特種加工應該爭取在所有加工領域的機會。

特種加工的發展困境

許多特種加工技術已經發明了數十年,但其產業化規模卻不盡如人意。工業激光2012年全球產值80億美元,水刀或電加工的情況也類似,遠不如傳統加工行業。以中高端激光加工為例,由于用戶需求少,系統按單交付,交貨期長,系統價位偏高,連配套的光學器件也貴得驚人,導致了激光加工的準入門檻偏高,影響其長期市場規模,惡性循環。其實,一旦找準大規模市場應用,批量化生產,系統的成本是可以大規模降低的,激光打標機在中國的發展就是典型案例。

特種加工如何走向批量化生產是值得深思的問題。業內許多企業規模不大,同類產品間標準化推行不力,使用上又不充分以客戶為中心,導致系統的易用性差。針對這些方面,該領域應該向IT行業學習。這樣的創新并不需要技術上的大突破,卻可以產生顯著的效果。

特種加工的另一問題是過于重視硬件技術的提高,卻對應用技術和商業化的普通要求有所忽視。比如,激光領域聚集了大量的物理學家,該領域每年的年會都有大量的技術指標突破,但系統可靠性與成本如何卻不是關注熱點。其實,技術發展到一定程度,要想大規模應用,就應該踏踏實實地解決應用問題,將系統從高科技變為傻瓜式產品,讓大眾毫不費力地享受功能服務,不必太勞心勞力,不必雇傭高端人才。

從特種加工到智能能量場制造

本來特種加工和傳統加工兩者的目標是一樣的,都是為了解決材料的成形加工問題,但由于傳統加工歷史性的先行出現和先行發達,使得特種加工的發展空間受限。

其實,特種加工的興起標志著制造工程進入“能量場制造”時代,按照技術演化趨勢分析,更理想的發展路線應該是不再區分加工手段究竟是機械力或是其他能量,而應該系統研究、充分關注如何集成、優化各種能量場,獲得更簡潔、合理的工程解決方案。目前的現實卻是,由于制造工程的過度細分,能量場的融合、集成、優化創新遇到了教育、人才、資源、體制、思維等方方面面的不必要障礙。即使是研究特種加工的工程人才,也可能過于專注于自己的“傳統”能量場,缺乏跨越與交叉的主動性和能動性。

人們曾經倡導混合型工藝或多能場融合工藝,比如,磨粒水射流加工、激光與水射流的合并、ECM與EDM的混合、激光加熱與機械車削的結合,以及超聲輔助鉆削等,這些混合工藝取得了意想不到的成功。但這些只是冰山之一角,是智能能量場制造的初級階段。從工程優化的自由度來看,多一個場多一個維度,優化空間變了,一些單一能量場難以解決的問題可能迎刃而解。

智能能量場制造中的動態制造工程模型(Dynamic M-PIE Flow Model)

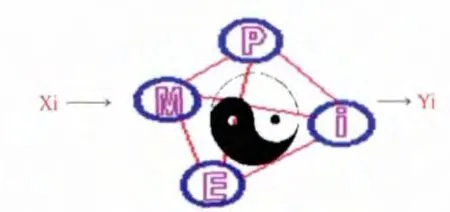

筆者提出智能能量場制造,嘗試從工程方法上徹底消除這種本不該存在的障礙。智能能量場制造系統研究工程系統中能量、物質、信息相互作用耦合的規律,提出廣義能量場的概念,將物質、信息、能場的各種變化一視同仁,全部作為工程優化的自由度,解決工程矛盾,實現系統狀態的指定演化,如附圖所示。

實際上,不存在單一能量場的加工工藝,因為我們生活與四維時空,身處一定的周邊環境。環境溫度場、磁場、重力場、介質場及壓力場等都在起作用,只不過許多時候大家忽略罷了。機械力只是各種力的一種,激光、電子束、超聲、水射流等也毫無特殊性,只不過是工程上可用的能量場的選項。智能能量場制造強調系統性集成優化能量場,強調信息、物質、能量的協調合力,目標是最優地解決工程矛盾。

特種加工與三維/多維制造

智能能量場制造還期待以能量場的方法實現真正意義上的三維及多維制造。3D打印技術是三維增材制造技術的俗稱,經歷了近30年的發展,正處于新的快速發展突破時期。其基本思想是將復雜形體分層,通過計算機控制,用各種工藝手段將成形材料由點到面,由面到體地制造出來。其本質是數字化三維制造。

有人聲稱3D打印技術將引發第三次工業革命。實際上,制造技術分為增材、減材、不增不減制造三大類,3D打印是數字化分層增材制造的一種,需要與其他制造方法聯合才能在未來市場競爭中贏得優勢地位。但3D打印等數字化制造技術的深刻影響不容忽視,它昭示著大規模個性化分布式制造和功能優先制造時代的開始。

換句話說,目前的制造模式是批量化大工業生產,興起于源自歐洲的大工業革命,以汽車業的發展為典型代表。當智能化、數字化制造技術進一步發展,制造的門檻進一步降低,設計師的地位將進一步上升,傳統大工廠的生產模式可能讓位于設計師群體主導的全球動態合作,大規模分布式制造的時代。制造業的革命正在進行中,但不僅僅因為3D打印,更是因為以多能場融合制造為特征的數字化智能化制造。3D打印技術已經成為全球熱點,4D打印的概念也被提出。我們生活在四維時空中,具備顯著四維時空可控性的制造可以被泛稱為4D制造,比如制造出的三維物體可以在預定的時間發生預定的變形或功能變化。

有更多的制造新趨勢讓人目不暇接,比如云制造、大數據、體性(WIKI-Style)創新制造,等等。目前,以3D打印、特種加工、綠色智能、全球網絡為代表的先進制造技術引起了全社會的關注,如何在新工業革命中獲取先機成為各國的戰略研究重點。

一些特種加工技術已經難稱特種了,比如傳統的水射流加工,被廣泛用于石材、玻璃、金屬板材的切割。但人類制造的總體需求是不變的,那就是實現三維/多維的智能仿生制造。從這個角度來講,特種加工應該面向未來,作出更大的貢獻。目前流行的3D打印工藝存在一系列缺點,需要革新。特種加工,或多能場融合的加工,面臨新工業革命中的新任務,那就是,結合智能化技術,在提升能量精細控制的同時,在全部工程自由度下(信息,物質,能量)優化三維/多維制造技術。沿此思路,水射流加工等可否實現微納米加工精度?可否實現精細3D雕刻?可否與增材制造融合,實現更合理的制造?這是新的創新領域。

結語

中國制造業總產值在2012年已經是世界首位,達到美國的1.26倍。中國特種加工發展迅速,但相比國際先進水平仍有較大差距,并且很少有突破性原創技術。因此,中國制造不僅僅應該趕超世界制造業的先進水平,還必須重視技術創新,發展先進的制造思想。智能能量場制造提出工程優化自由度的理念,很自然地拆除了傳統與特種加工之間的藩籬,是面向未來的制造思想的有益探索。

特種加工在新時代有新的使命,那就是全局優化三維/多維制造技術。