外資銀行進(jìn)入模式選擇——考慮退出期權(quán)

陳旭東,曾 勇

(電子科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,成都 610054)

1 研究背景與文獻(xiàn)綜述

21世紀(jì)初,隨著中國銀行業(yè)改革的加速,引進(jìn)外資銀行成為中國銀行業(yè)改革和對外開放的重要一環(huán)。2003年和2006 年相繼出臺的《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》(以下簡稱為《辦法》)和《外資銀行管理條例》為外資銀行進(jìn)入中國提供了多種可選模式。陳衛(wèi)東、宗良和張兆杰[1]和朱盈盈、曾勇和李平等[2]發(fā)現(xiàn),外資銀行可以采取以少數(shù)股權(quán)參股中資銀行或獨立發(fā)展兩種模式進(jìn)入中國市場。截至2013年底,共有43家外資銀行在中國建立了法人銀行(獨立發(fā)展),26家外資銀行先后以戰(zhàn)略投資者的身份與中資銀行展開股權(quán)合作。

以往關(guān)于外資銀行進(jìn)入新興市場國家模式選擇的主流研究多是考慮本土化并購和獨立發(fā)展兩種進(jìn)入模式,而這兩種進(jìn)入模式的具體選擇又依賴于外資銀行對自身核心競爭力與本土化信息劣勢的權(quán)衡。Tassel和Vishwasrao[3]以及Lehner[4]指出,外資銀行選擇本土化并購模式的根本原因是為了彌補自身的本土信息劣勢;Claeys和Hainz[5-6]也認(rèn)為,只有當(dāng)外資銀行的甄別技術(shù)優(yōu)勢足以彌補其本土信息劣勢時,外資銀行才會選擇獨立發(fā)展的進(jìn)入模式。然而,就中國市場而言,政策限制使得外資銀行選擇本土化并購的進(jìn)入模式并不現(xiàn)實。根據(jù)《辦法》,單家外資銀行持有中資銀行股權(quán)的比例不得超過20%。在這種限制下,外資銀行主要是采取持有少數(shù)股權(quán)和獨立發(fā)展兩種模式進(jìn)入中國市場。彭維剛[7]從風(fēng)險承擔(dān)的角度對比了參股本土企業(yè)和獨立發(fā)展的優(yōu)劣。從已有文獻(xiàn)來看,目前有關(guān)外資銀行進(jìn)入中國市場的模式選擇的研究還較少。Li、Zeng和Zhang[8]以及陳旭東和曾勇[9]分別考慮了市場區(qū)域特征和未來允許銀行間并購政策出臺的可能性對外資銀行進(jìn)入模式的影響。徐振業(yè)、曾勇和鄧光軍[10]從網(wǎng)點角度分析了外資銀行進(jìn)入對中資銀行的影響。然而,這些研究都沒有考慮到外資銀行在未來存在退出的可能性。王華紅[11]指出,外資銀行參股中資銀行可以較好地熟悉中國的制度環(huán)境和企業(yè)特征,從而能較好地規(guī)避風(fēng)險,并且能夠在市場變差時更易退出。項衛(wèi)星和李珺[12]的研究表明,包括3家大型國有商業(yè)銀行(中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行)和中型股份制銀行(招商銀行、中國民生銀行等)在內(nèi)的多家主要中資銀行的外資戰(zhàn)略投資者都先后撤資退出中國市場。雖然外資銀行退出的原因各有不同,但是這至少說明了未來可能退出是外資銀行選擇進(jìn)入模式時面臨的一個重要決策。Dixit[13]和Nicoleta[14]分析了企業(yè)的進(jìn)入與退出決策與各種成本關(guān)系。劉彬、曾勇和李強等[15]分析了市場不確定性和允許銀行間相互并購政策出臺的不確定性對采取股權(quán)合作模式的外資銀行的并購與退出決策的影響。其結(jié)果表明,市場不確定性越大、政策出臺可能性越高,外資銀行退出的可能性降低,外資銀行越愿意維持股權(quán)合作。然而,上述研究并未考慮退出期權(quán)(exit option)價值對外資銀行進(jìn)入模式選擇的影響。

顯然,對于外資銀行而言,所選擇的進(jìn)入模式不同,其退出靈活性也不同,在未來退出時所獲得的價值也不同。直觀地說:外資銀行未來退出的靈活性為之提供了一個退出期權(quán),而這個退出期權(quán)對于不同的外資銀行進(jìn)入模式具有不同的價值。鑒于此,本文在構(gòu)建銀行信貸競爭模型的基礎(chǔ)上,利用實物期權(quán)方法刻畫外資銀行未來退出市場的靈活性對其退出期權(quán)價值的影響,并考察外部市場環(huán)境、中資銀行本土化優(yōu)勢以及外資銀行經(jīng)營效率等對該退出期權(quán)價值的影響,進(jìn)而分析外資銀行進(jìn)入模式選擇問題。

2 銀行信貸競爭

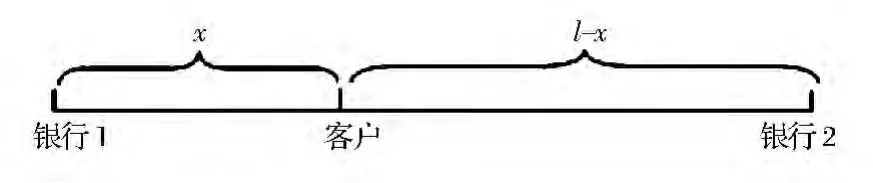

首先考慮兩家銀行的信貸競爭。假設(shè)銀行1和銀行2分別位于長度為l的市場的兩端,客戶均勻分布在市場中(如圖1)。

圖1 兩銀行信貸競爭示意圖

市場中有高風(fēng)險和低風(fēng)險的兩類企業(yè),所占比例分別為1-v和v。企業(yè)了解自己的風(fēng)險類型,銀行不能區(qū)分企業(yè)的風(fēng)險類型。企業(yè)需要花費1單位資金去投資項目,假設(shè)企業(yè)所需資金全部來自銀行融資。高風(fēng)險企業(yè)的投資失敗概率為qH,低風(fēng)險企業(yè)的投資失敗概率為qL,且qH>qL。企業(yè)投資成功時的收益為X、失敗時的收益為0。低風(fēng)險企業(yè)值得貸款、高風(fēng)險企業(yè)不值得貸款,即(1-qH)X<ρi和(1-qL)X>ρi。其中,ρi(i=1,2)為銀行i發(fā)放1單位貸款需要支付的信貸成本。

由于不知道貸款企業(yè)的風(fēng)險類型,因此銀行要求企業(yè)提供價值為C的抵押品。當(dāng)企業(yè)投資成功時,企業(yè)向銀行支付本息R;當(dāng)企業(yè)投資失敗時,銀行按照合同得到客戶抵押品并將之變現(xiàn)得到價值β C(0<β<1),β的大小體現(xiàn)了銀行處理抵押品能力的高低。根據(jù)Sengupta[16-17]的研究結(jié)果可知,β與市場法制健全程度、銀行對市場了解程度有關(guān)。假設(shè)兩家銀行的抵押品處理能力分別為β1 和β2。當(dāng)銀行i向風(fēng)險類型為k的客戶提供的貸款合同為時,銀行和客戶的收益分別為和

貸款企業(yè)不僅要償還本息和提供抵押品,而且需要支付一定的交易成本。假設(shè)客戶到兩家銀行貸款的單位距離交易成本①單位距離交易成本表示客戶到銀行的方便程度。分別為w1和w2,當(dāng)客戶與銀行1和銀行2的距離②距離表示銀行客戶的覆蓋范圍,即銀行的市場份額。分別為x和l-x時(見圖1),客戶到兩家銀行貸款需要支付的成本分別為w1x和w2(l-x)。

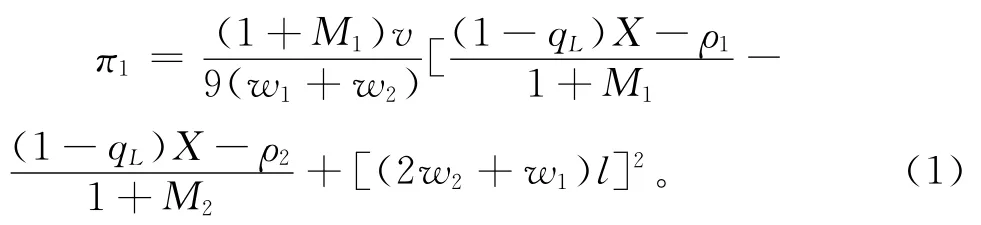

其中,Mi=(1-βi)qL(1-qH)/(qH-qL)。銀行1的市場份額為:

由式(3)和式(4)可知,銀行的均衡利潤與兩家銀行的交易成本w1和w2、兩家銀行的信貸成本ρ1和ρ2、兩家銀行的抵押品處理能力β1 和β2 以及兩家銀行間距離l等有關(guān)系。為后文表示方便,可將銀行1的均衡利潤記為π1=π(w1,w2,β1,β2,ρ1,ρ2,l)。

然后分析外資銀行進(jìn)入前后的銀行信貸競爭問題。外資銀行E進(jìn)入前,假設(shè)市場中有兩家中資銀行D和D-,其交易成本、信貸成本和抵押品處理能力分別為aD和aD-(a=w,β,ρ)。假設(shè)兩家中資銀行均勻分布在單位圓上,如圖2所示。

圖2 銀行信貸市場結(jié)構(gòu)示意圖

此外,隨著市場環(huán)境的變化,本文假設(shè)信貸市場規(guī)模Y服從如下幾何布朗運動:

式(3)中:α表示信貸市場規(guī)模的漂移率,其經(jīng)濟(jì)含義是信貸市場規(guī)模期望增長率;σ表示信貸市場的波動率;dz為標(biāo)準(zhǔn)的Winner過程增量。根據(jù)上文結(jié)論,外資銀行進(jìn)入前,中資銀行D的利潤為πDY=2π(wD,wD-,βD,βD-,ρD,ρD-,1/2)Y。

外資銀行E的抵押品處理能力為βE。Clarke、Murrell和Whiting[18]以及Lin[19]的研究表明,由于中國法律制度不健全、執(zhí)行力度不夠,且中資銀行相比外資銀行更適應(yīng)這種不健全的制度——本土中資銀行擁有對本地市場、法律體系更為熟悉的信息優(yōu)勢,因此外資銀行的抵押品處理能力相對不足,即βi>βE。外資銀行的信貸成本為ρE。Berger、Hasan和Zhou[20]以及Ying[21]認(rèn)為,相比中資銀行,外資銀行擁有較高的經(jīng)營效率,因此其經(jīng)營成本較低,即ρE<ρi(i=D,D-)。

3 外資銀行進(jìn)入模式選擇

3.1 不同進(jìn)入模式的成本和利潤

外資銀行進(jìn)入中國的模式有兩種——參股中資銀行和獨立發(fā)展。

首先分析外資銀行參股中資銀行時的經(jīng)營效率和利潤。

記外資銀行的參股比例為ξ(0<ξ≤20%)。相比中資銀行,外資銀行具有經(jīng)營效率優(yōu)勢。根據(jù)傅強、程峰和汪俊生[22]的研究,外資銀行參股中資銀行將會提升中資銀行的經(jīng)營效率、降低其經(jīng)營成本。不失一般性,本文假設(shè)ρDE 滿足式(4):

外資銀行參股進(jìn)入后的利潤為:

式(5)中,下標(biāo)M表示外資銀行選擇以少數(shù)股權(quán)(minority equity)參股中資銀行模式進(jìn)入中國銀行業(yè)。合資銀行的市場份額xM由式(2)給出。可將外資銀行進(jìn)入前中資銀行的利潤表述為πDY,中資銀行的市場份額為xD。外資銀行參股進(jìn)入時的成本為IM=ξPD+I(xDE-xD)2。其中,PD為外資銀行參股價格,ξPD為外資銀行支付的股權(quán)成本。假設(shè)PD=ξπDm/(r-α)(m為參數(shù)),m=Y表明外資銀行平價收購中資銀行股權(quán),m>Y表示外資銀行溢價收購中資銀行股權(quán)。I(xDE-xD)2表示外資銀行為擴(kuò)展市場份額所需的成本,I為擴(kuò)張單位市場份額所需的成本。

然后分析外資銀行選擇獨立發(fā)展模式進(jìn)入中國銀行業(yè)時的經(jīng)營效率和利潤。

此時,外資銀行進(jìn)入后的信貸市場結(jié)構(gòu)如圖3所示。外資銀行的經(jīng)營成本為ρE、單位交易成本為wE、抵押品處理能力為βE。由式(1)可知,獨立發(fā)展的外資銀行的利潤為

其中,下標(biāo)G表示外資銀行選擇獨立發(fā)展(greenfield)進(jìn)入模式進(jìn)入中國銀行業(yè),此時外資銀行的市場份額為xE。外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式時的成本為IG=I(xE)2+I0。其中,I(xE)2為外資銀行擴(kuò)展市場份額所需付出的成本,I0為外資銀行進(jìn)入后進(jìn)行員工培訓(xùn)、搜尋信息等所需的固定成本。

圖3 外資銀行E 獨立發(fā)展時的信貸市場結(jié)構(gòu)示意圖

經(jīng)濟(jì)市場具有一定的波動性,當(dāng)經(jīng)濟(jì)下滑到一定程度時,進(jìn)入中國的外資銀行會選擇退出。對于外資銀行而言,不同的進(jìn)入模式帶來不同的退出期權(quán)價值,而不同的退出期權(quán)價值又會影響外資銀行最初的進(jìn)入模式選擇。本文采用倒推方法分析市場環(huán)境等因素對外資銀行進(jìn)入模式的影響,即首先構(gòu)建外資銀行退出決策的實物期權(quán)模型,然后分析退出期權(quán)價值對外資銀行進(jìn)入模式的影響。

3.2 外資銀行退出決策的實物期權(quán)模型

記k為外資銀行退出時要求的收益率,即外資銀行不進(jìn)入中國而選擇其他投資方式所能獲得的收益率。隨著經(jīng)濟(jì)市場的波動,當(dāng)外資銀行的價值低于其機(jī)會成本對應(yīng)的價值時,外資銀行會選擇退出。

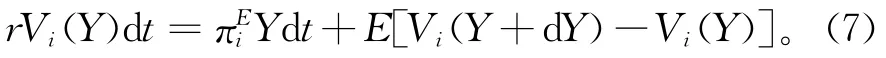

根據(jù)Dixit和Pindyck[23]的研究,可得出擁有退出期權(quán)的外資銀行價值函數(shù)滿足如下Bellman 方程:

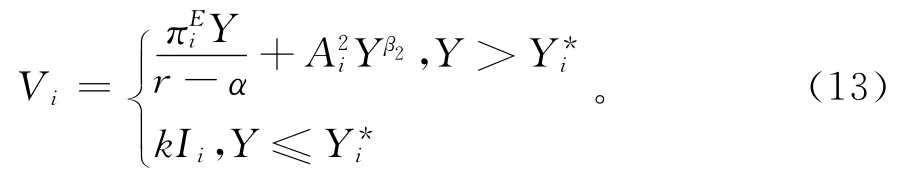

式(7)中:i=M、G,分別表示外資選擇參股中資銀行和獨立發(fā)展兩種進(jìn)入模式;rVi(Y)dt表示dt時間內(nèi)外資銀行的預(yù)期總回報表示dt時間內(nèi)外資銀行的現(xiàn)金流,E[Vi(Y+dY)-Vi(Y)]表示dt時間內(nèi)外資銀行的資本收益。采用標(biāo)準(zhǔn)的實物期權(quán)方法可得銀行的價值函數(shù):

外資銀行選擇參股模式進(jìn)入時的成本IM=ξπDm/(r-α)+I(xDE-xD)2。其中,ξπDm/(r-α)為外資銀行參股時支付的股權(quán)成本,I(xDE-xD)2為開拓市場支付的市場成本,選擇參股進(jìn)入模式的外資銀行現(xiàn)金流為ξπDEY。外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的成本IG=I(xE)2+I0。其中,I(xE)2為外資銀行擴(kuò)展市場份額所需付出的成本,I0為外資銀行進(jìn)入所需的固定成本,選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式的外資銀行現(xiàn)金流為

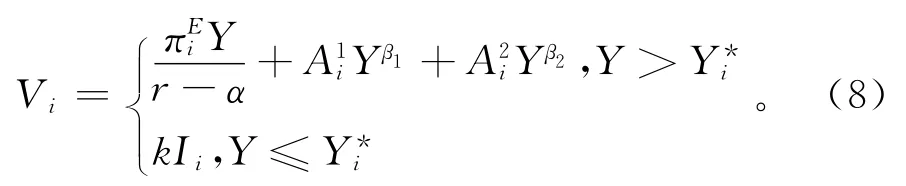

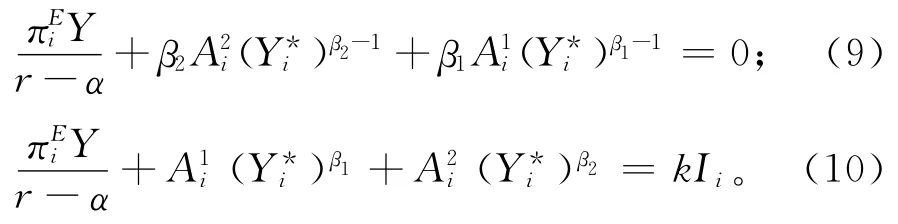

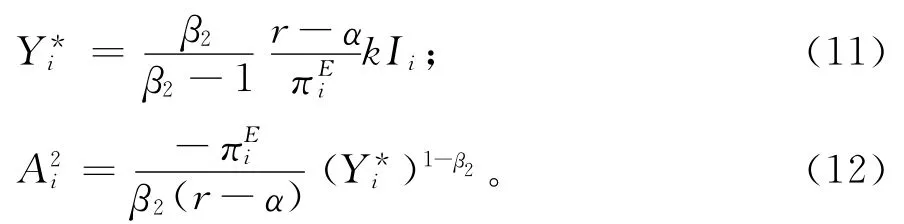

式(8)中,系數(shù)β1 和β2 是方程σ2β(β-1)/2+αβ-r=0的根,且β1 >1、β2 <0。根據(jù)價值匹配和平滑粘貼條件,退出臨界值和系數(shù)滿足:

由Y→∞時外資銀行的價值有限可知結(jié)合式(9)和式(10)可得:

擁有退出期權(quán)的外資銀行的價值函數(shù)即式(8)可改寫為

3.3 選擇不同進(jìn)入模式的外資銀行價值

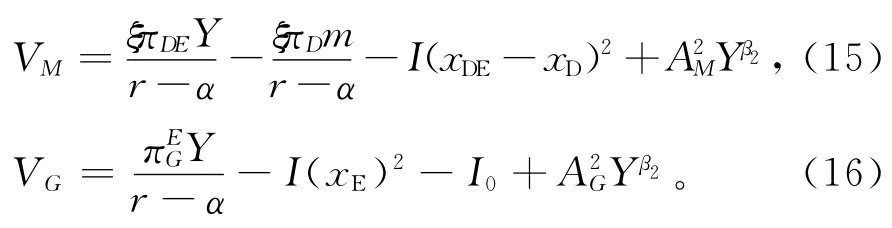

由于外資銀行選擇不同的進(jìn)入模式需要花費不同的成本,因此,不失一般性,假設(shè)信貸市場規(guī)模的現(xiàn)值Y大于退出臨界值Y*i(否則外資銀行不會選擇進(jìn)入中國市場),可得外資銀行選擇不同進(jìn)入模式時的價值函數(shù),即

結(jié)合外資銀行的利潤函數(shù)、成本函數(shù)和式(14),可得外資銀行選擇不同進(jìn)入模式時的價值函數(shù),即

由式(15)可知,參股進(jìn)入的外資銀行的價值由如下4個部分組成:ξπDEY/(r-α),為外資銀行參股后的現(xiàn)金流價值;ξπDm/(r-α),為外資銀行參股時需要支付的股權(quán)成本;I(xDE-xD)2,為外資銀行開拓市場而支付的市場成本;,為采取股權(quán)合作的外資銀行的退出期權(quán)價值。由式(16)可知,獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的價值由如下4 個部分組成:,為獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的現(xiàn)金流價值;I(xE)2,為外資銀行開拓市場而支付的市場成本;I0,為獨立發(fā)展進(jìn)入時所需的固定成本;,為其退出期權(quán)價值,記選擇不同進(jìn)入模式的外資銀行的退出期權(quán)價值總的來說,外資銀行的價值包括兩部分:退出期權(quán)價值;現(xiàn)金流價值與進(jìn)入成本之差。

市場波動率、外資銀行的機(jī)會成本、外資銀行的經(jīng)營效率水平、中資銀行的本土化優(yōu)勢都會影響外資銀行的現(xiàn)金流價值、退出期權(quán)價值等,進(jìn)而影響外資銀行對進(jìn)入模式的選擇。筆者在下文通過數(shù)值分析直觀地展現(xiàn)市場環(huán)境、外資銀行的經(jīng)營效率、本地銀行的本土化優(yōu)勢水平和外資銀行退出收益率對外資銀行進(jìn)入模式選擇的影響。

4 數(shù)值分析

基本參數(shù)的設(shè)置如下:結(jié)合長期以來中國短期國債的平均利率以及Dixit和Pindyck[23]關(guān)于實物期權(quán)投資模型的經(jīng)典假設(shè),設(shè)無風(fēng)險利率r=6%、信貸市場規(guī)模漂移率α=0.03、市場波動率σ=0.2;采用Sengupta[16-17]關(guān)于抵押貸款模型的經(jīng)典假設(shè),設(shè)高、低風(fēng)險客戶的投資失敗概率分別為qH=0.6和qL=0.4,投資成功的收益X=3,市場中低風(fēng)險客戶比例v=0.7,中、外資銀行的抵押品處理能力分別為βD=βD-=0.9、βE=0.3,中、外資銀行的信貸成本分別為ρD=ρD-=1.2、ρE=1.1,中、外資銀行的交易成本wD=wD-=wE=0.2①中、外資銀行的交易成本不會影響本文的主要結(jié)論,文中所取的參數(shù)只是為了使結(jié)果更為明確,屬于合理取值。,市場規(guī)模Y=8,外資銀行擴(kuò)展單位市場份額所需成本I=5。

4.1 市場不確定性對外資銀行進(jìn)入模式的影響

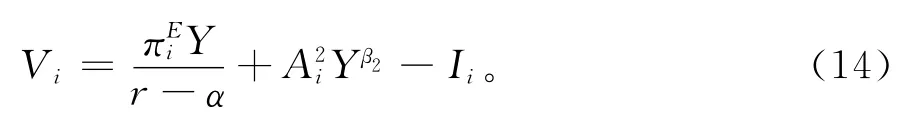

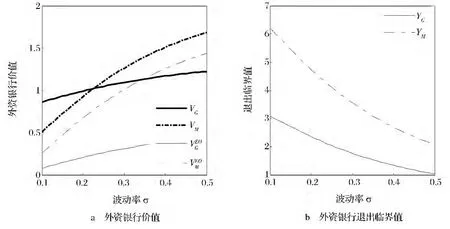

圖4顯示了外資銀行的價值和退出臨界值隨市場波動率的變化而變化的情況。圖4中:VG、VM分別表示外資銀行選擇獨立發(fā)展和參股進(jìn)入時的總價值表示外資銀行選擇獨立發(fā)展和參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值。總價值與退出期權(quán)價值之差即外資銀行的現(xiàn)金流價值與成本之差。隨著市場波動率的增大,市場不確定性越大,無論是選擇參股進(jìn)入還是獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的退出期權(quán)價值均越大,且外資銀行選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率大于選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率。換言之,隨著市場不確定性的增強,外資銀行選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值增幅大于選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值增幅。同時,由圖4可知:隨著市場不確定性的增強,外資銀行參股的價值將大于其獨立發(fā)展的價值,此時外資銀行將選擇參股進(jìn)入。直觀而言,市場波動幅度越大時市場風(fēng)險越大,此時選擇獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行獨自承擔(dān)風(fēng)險,而選擇參股進(jìn)入的外資銀行和引資的本地銀行共同承擔(dān)風(fēng)險,因此外資銀行在市場波動較大時更愿意與中資銀行進(jìn)行股權(quán)合作。上述分析表明,良好的市場環(huán)境是外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式的重要因素。

圖4 市場波動率對外資銀行的價值和退出臨界值的影響

4.2 退出收益率對外資銀行進(jìn)入決策的影響

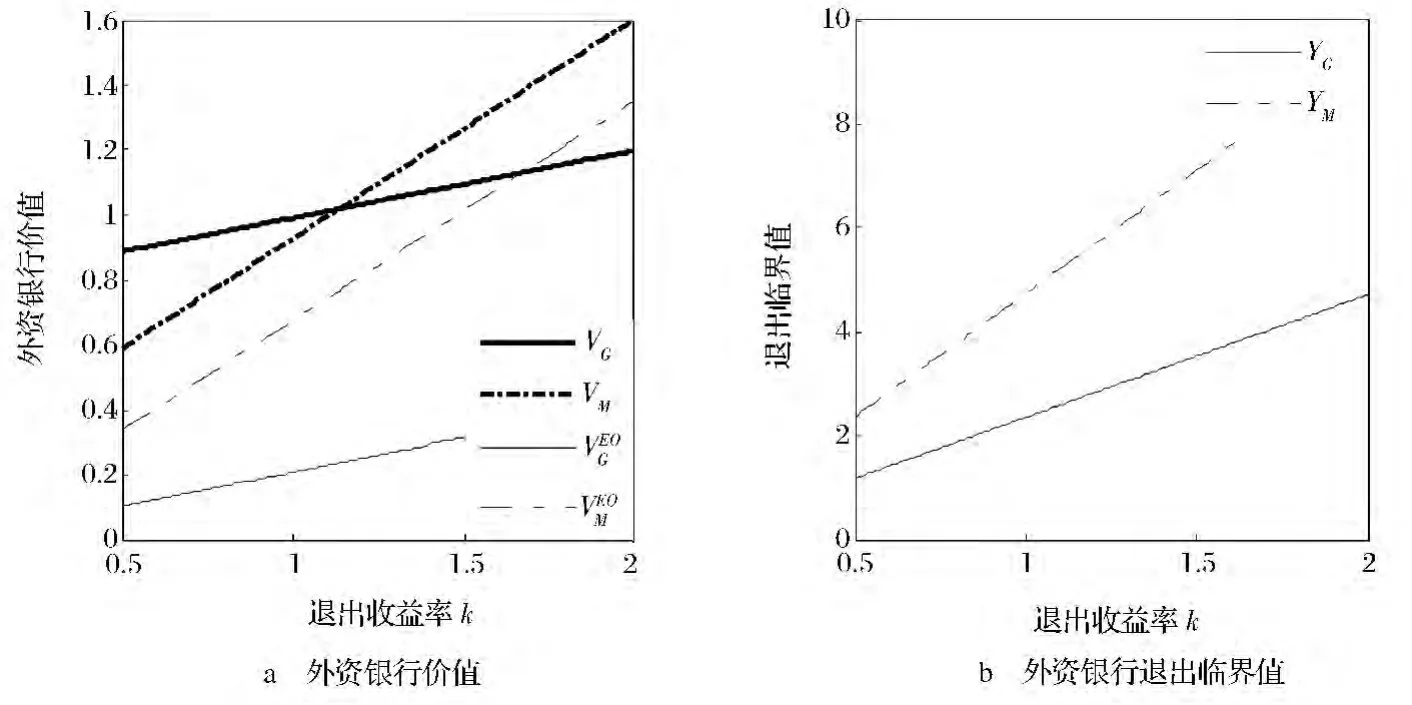

圖5顯示了外資銀行的價值和退出臨界值隨退出收益率的變化而變化的情況。由圖5可知,外資銀行的退出收益率越大,無論參股進(jìn)入和獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的價值均越大、越易退出。同時,隨著外資銀行退出收益率的增加,外資銀行選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率大于選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率,而外資銀行的現(xiàn)金流價值和進(jìn)入成本不隨外資銀行退出收益率的變化而變化。于是,隨著外資銀行退出收益率的增加,外資銀行選擇參股進(jìn)入時的價值將大于選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的價值,即外資銀行將趨于與中資銀行展開股權(quán)合作。其直觀含義是:外資銀行的退出收益率越大,外資銀行的退出期權(quán)價值越大;相比獨立發(fā)展進(jìn)入模式,選擇參股進(jìn)入模式更易退出,因此外資銀行更愿意選擇與中資銀行進(jìn)行股權(quán)合作。

圖5 退出收益率對外資銀行的價值和退出臨界值的影響

4.3 外資銀行的經(jīng)營效率對其進(jìn)入模式的影響

圖6顯示了外資銀行的價值和退出臨界值隨其經(jīng)營效率的變化而變化的情況。由圖6可知,外資銀行的經(jīng)營效率越高,無論參股進(jìn)入還是獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的價值均越大、越難退出。同時,隨著外資銀行經(jīng)營效率的增加,無論是參股進(jìn)入還是獨立發(fā)展進(jìn)入的外資銀行的退出期權(quán)價值都越大,雖然外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值比選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值小,但是選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率要高于選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率。另外,隨著外資銀行經(jīng)營效率的提升,外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的現(xiàn)金流價值邊際增長率要高于選擇參股進(jìn)入時的現(xiàn)金流價值邊際增長率。于是,隨著外資銀行經(jīng)營效率的提升,外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的價值將大于選擇參股進(jìn)入時的價值,即外資銀行趨于選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式。其直觀含義是:外資銀行的經(jīng)營效率越高,外資銀行的競爭力越強,外資銀行更愿意利用其經(jīng)營效率優(yōu)勢而獨立發(fā)展。

圖6 外資銀行的經(jīng)營效率對其價值和退出臨界值的影響

4.4 外資銀行的抵押品處理能力對其進(jìn)入模式的影響

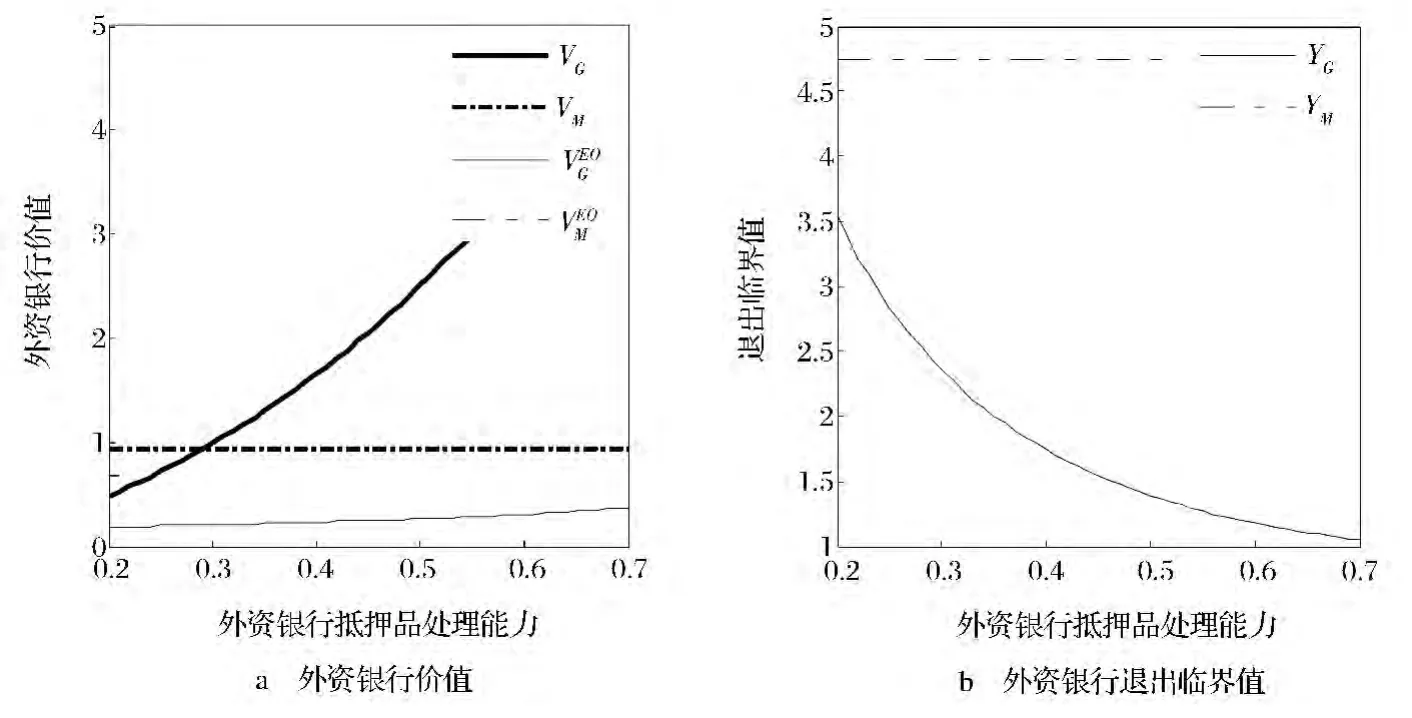

圖7顯示了外資銀行的價值和退出臨界值隨其經(jīng)營效率的變化而變化的情況。由圖7可知,隨著外資銀行抵押品處理能力的提升,外資銀行選擇獨立發(fā)展進(jìn)入時的退出期權(quán)價值和現(xiàn)金流價值增幅較選擇參股進(jìn)入時均大。因此,外資銀行的抵押品處理能力越高,外資銀行越愿意選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式。其直觀含義是:外資銀行對中國法律體系的熟悉程度越高,中資銀行本土化的信息優(yōu)勢越小,外資銀行更愿意選擇獨立發(fā)展進(jìn)入模式。

圖7 外資銀行的抵押品處理能力對其價值和退出臨界值的影響

5 結(jié)語

本文分析了退出期權(quán)價值對外資銀行進(jìn)入模式選擇的影響,得到以下主要結(jié)論:外部市場的不確定性較大、退出收益率較高都會使外資銀行在少數(shù)股權(quán)模式下的退出期權(quán)價值高于在獨立發(fā)展模式下的退出期權(quán)價值;外資銀行自身的經(jīng)營效率較高、中資銀行的本土化優(yōu)勢較小會使外資銀行在獨立發(fā)展模式下?lián)碛懈叩默F(xiàn)金流價值,且隨著外資銀行經(jīng)營效率的提升和中資銀行本土化優(yōu)勢的下降,外資銀行選擇獨立發(fā)展時的退出期權(quán)價值邊際增長率要大于選擇參股進(jìn)入時的退出期權(quán)價值邊際增長率。因此,考慮到退出期權(quán)價值對進(jìn)入模式選擇的影響,當(dāng)市場不確定性較大和外資銀行退出收益率較高時,外資銀行傾向于參股中資銀行;而當(dāng)其自身經(jīng)營效率較高和中資銀行本土化優(yōu)勢較小時,外資銀行傾向于選擇獨立發(fā)展模式。

選擇參股進(jìn)入模式的好處在于:一旦未來市場的形勢變壞,選擇參股進(jìn)入模式的外資銀行更易退出市場。王華紅[11]指出,未來能夠較容易地退出是外資銀行選擇股權(quán)合作的原因之一。費倫蘇[24]更是指出,參股中國工商銀行的高盛集團(tuán)在戰(zhàn)略合作的諒解備忘錄中就“高盛退出”達(dá)成相關(guān)協(xié)議。由此可見,未來退出期權(quán)價值較大是外資銀行選擇參股進(jìn)入模式的重要原因。

本研究未考慮外資銀行進(jìn)入后存在擴(kuò)張(并購中資銀行)的可能性,下一步研究可分析外資銀行進(jìn)入后存在擴(kuò)張可能性時的進(jìn)入模式選擇問題。

[1]陳衛(wèi)東,宗良,張兆杰.入世五周年外資銀行發(fā)展的基本特點及趨勢[J].國際金融研究,2007(3):38-44.

[2]朱盈盈,曾勇,李平,等.中資銀行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者:背景、爭論及述評[J].管理世界,2008(1):22-37.

[3]TASSEL E V,VISHWASRAO S.Asymmetric information and the mode of entry in foreign credit markets[J].Journal of Banking &Finance,2007,31(12):3742-3760.

[4]LEHNER M.Entry mode choice of multinational banks[J].Journal of Banking&Finance,2009,33(10):1781-1792.

[5]CLAEYS S,HAINZ C.Acquisition versus greenfield:the impact of the mode of foreign bank entry on information and bank lending rates[R].Berlin:Free University of Berlin,2006.

[6]CLAEYS S,HAINZ C.Modes of foreign bank entry and effects on lending rates:theory and evidence[J].Journal of Comparative Economics,2014,42(1):160-177.

[7]彭維剛.全球企業(yè)戰(zhàn)略[M].北京:人民郵電出版社,2007:212-254.

[8]LI Q,ZENG Y,ZHANG B.Market characteristics and entry modes of foreign banks[J].China Economic Review,2013,24(1):26-41.

[9]陳旭東,曾勇.外資銀行進(jìn)入模式研究——基于抵押貸款視角的研究[C].第十一屆金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險管理國際年會.上海:華東師范大學(xué),2013.

[10]徐振業(yè),曾勇,鄧光軍.戰(zhàn)略引資和網(wǎng)點規(guī)模對銀行信貸競爭的影響[J].系統(tǒng)工程理論與實踐,2014,33(4):114-122.

[11]王華紅.外資銀行如何讓謀劃中國[J].國際融資,2004(4):47-50.

[12]項衛(wèi)星,李珺.境外戰(zhàn)略投資者減持中國國有控股商業(yè)銀行股權(quán)的原因、影響與對策[J].經(jīng)濟(jì)評論,2010(1):124-132.

[13]DIXIT A.Entry and exit decisions under uncertainty[J].Journal of Political Economy.1989,97(3):620-638.

[14]NICOLETA V.Entry and exit decisions under uncertainty:a real option approach[J].Theoretical and Applied Economics.2008,11(11):341-348.

[15]劉彬,曾勇,李強,等.基于實物期權(quán)的外資銀行決策行為研究:并購還是退出?[J].系統(tǒng)工程理論與實踐,2012,32(3):522-534.

[16]SENGUPTAR.Foreign entry and bank competition[J].Journal of Financial Economics,2007,84(2):502-528.

[17]SENGUPTA R.Lending to uncredit worthy borrowers[J].Journal of Financial Intermediation,2014,23(1):101-128.

[18]CLARKE D,MURRELL P,WHITING S.Law,institutions,and property rights in China[R].Woodrow Wilson International Center,Asia Program Special Report No.129,2005.

[19]LIN H D.Foreign bank entry and firms’access to bank credit:evidence from China[J].Journal of Banking &Finance,2011,35(4):1000-1010.

[20]BERGER A,HASAN I,ZHOU M.Bank ownership and efficiency in China:what will happen in the world's largest nation?[J].Journal of Banking &Finance,2009,33(1):113-130.

[21]Ying Xu.Towards a more accurate measure of foreign bank entry and its impact on domestic banking performance:the case of China[J].Journal of Banking &Finance,2011,35(4):886-901.

[22]傅強,程峰,汪俊生.基于MCMC 方法的我國銀行業(yè)技術(shù)效率評價[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011,30(3):77-80.

[23]DIXIT A,PINDYCK R.Investment under Uncertainty[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,1994:213-242.

[24]費倫蘇.論國有銀行引入外國戰(zhàn)略投資者及相關(guān)爭議[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理,2006,28(4):99-103.