耳鼻喉科手術患者術后并發癥危險因素分析

楊繼志 馮先權 楊家瀚

耳鼻喉科疾病是臨床常見病癥,予以手術治療后如預防 處理不當,易引發術后感染、出血等并發癥,嚴重影響患者預后及正常生活質量[1]。臨床研究發現,誘發耳鼻喉科疾病術后并發癥的相關因素是復雜多樣的,術后并發癥的產生不僅增加了治療難度,加重患者痛苦,還給患者及家屬造成了不必要的經濟負擔[2]。因此探究分析耳鼻喉科疾病術后并發癥的相關誘發危險因素,對治療及預后均有一定的臨床意義。本研究隨機抽選385例耳鼻喉科手術患者進行臨床研究,進行并發癥相關危險因素的單因素和多因素回歸分析,現將分析報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機抽選2011年5月-2013年6月本院耳鼻喉科手術治療的385例患者,主要疾病類型為:慢性中耳炎,慢性扁桃體炎,慢性鼻竇炎,鼻息肉,鼻中隔偏曲,急性、慢性喉阻塞,耳部、鼻腔、鼻竇、咽喉部及頭頸部腫物等,均行耳鼻喉外科手術治療。其中男191例,女194例;年齡18~71歲,平均(59.93±16.37)歲;上述患者均排除嚴重心肺、肝腎功能障礙者以及存在內分泌疾病者;其中合并有高血壓者271例;行外科手術治療后,59例并發感染、出血等并發癥,其余未有并發癥發生,有并發癥者和未產生并發癥者臨床基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 根據研究需要,對所有患者性別、年齡、感染部位、手術及住院時間、術中出血量、抗生素使用、病原菌種類、術中輸血、高血壓等的臨床資料進行重點研究調查,整理后輸入計算機進行危險因素相關性分析。

1.3 統計學處理 采用SPSS 13.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料以(±s)表示,比較采用t檢驗,計數資料采用 字2檢驗,單因素分析有意義的變量再進行多因素多元Logistic回歸分析,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

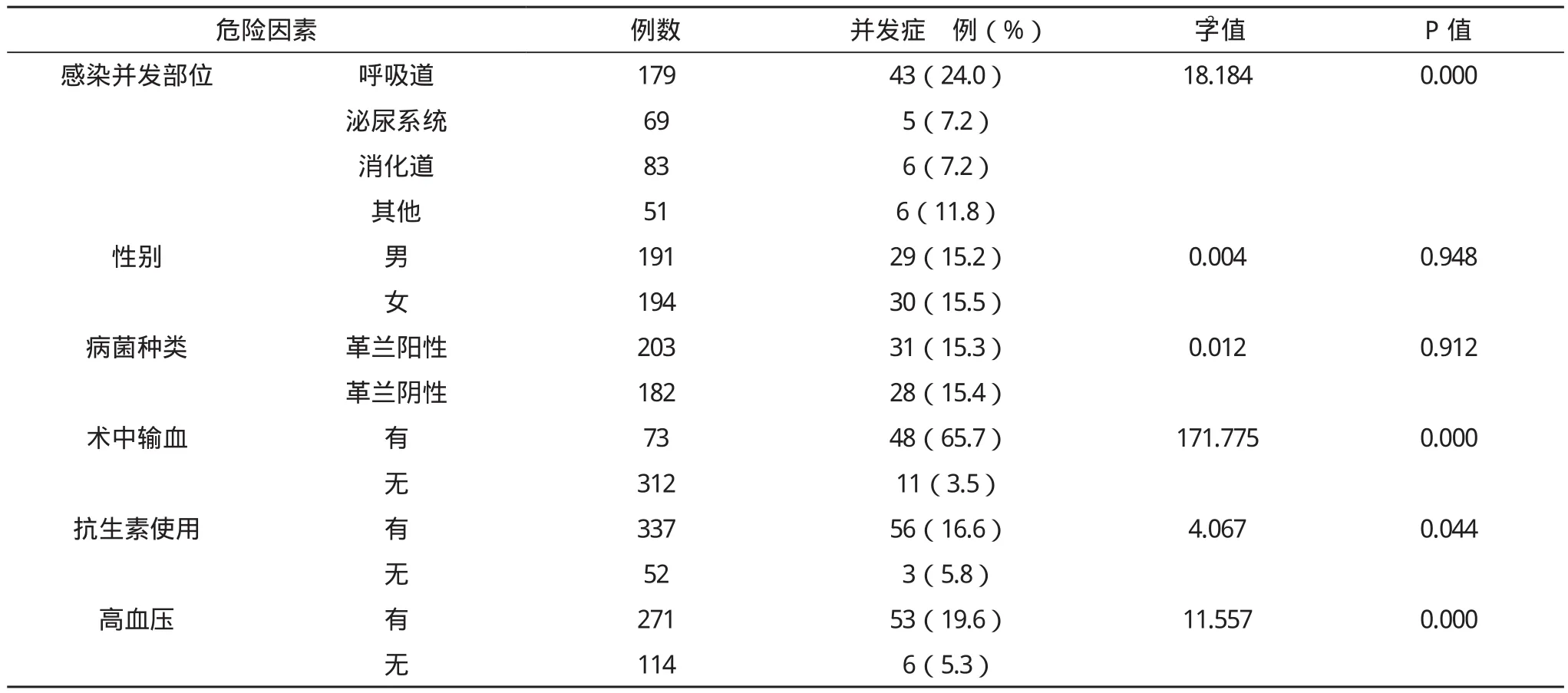

2.1 單因素回歸分析 單因素回歸分析顯示計量資料中手術時間、術中出血量、住院時間是耳鼻喉科術后并發癥發生的危險因素,見表1;計數資料中抗生素使用、合并高血壓、感染并發部位、術中有無輸血是耳鼻喉科術后并發癥發生的危險因素,見表2;上述耳鼻喉科術后并發癥發生的危險因素均有統計學意義(P<0.05)。

表1 耳鼻喉科術后并發癥危險因素計量資料 t 檢驗分析(±s)

表1 耳鼻喉科術后并發癥危險因素計量資料 t 檢驗分析(±s)

危險因素 年齡(歲) 手術時間(min) 住院時間(d) 術中出血量(mL)無并發癥組(n=326) 57.36±5.67 28.73±2.25 4.67±0.56 46.52±13.17并發癥組(n=59) 58.77±5.61 35.46±2.31 5.69±0.61 756.23±20.65 t值 1.7605 21.0556 12.6960 53.4361 P值 0.0791 0.0000 0.0000 0.0000

表2 耳鼻喉科術后并發癥危險因素計數資料 字2 檢驗分析

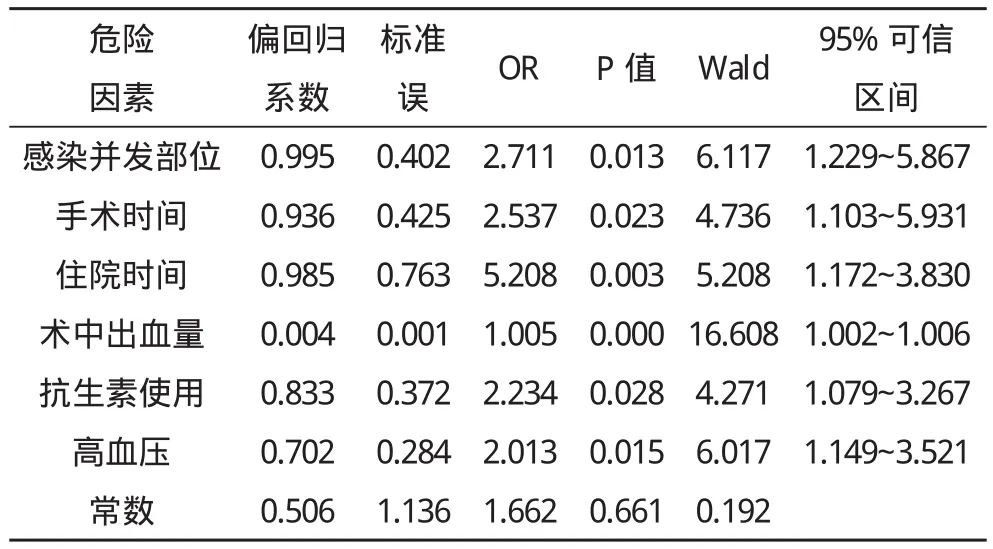

2.2 危險因素多因素Logistic回歸分析 對單因素分析顯示有統計學意義的危險因素再進行Logistic回歸分析,結果顯示手術時間(OR=2.537,P=0.023)、住院時間(OR=5.208,P=0.003)、抗生素使用(OR=2.234,P=0.028)、術中出血量(OR=1.005,P=0.000)、合并高血壓(OR=2.013,P=0.015)、感染并發部位(OR=2.711,P=0.013)是耳鼻喉科患者術后引發并發癥的獨立危險因素,見表3。

3 討論

耳鼻喉科疾病囊括了耳鼻喉三科疾病,臨床上常見的一些疾病主要有慢性中耳炎,慢性扁桃體炎,慢性鼻竇炎,鼻息肉,鼻中隔偏曲,急性、慢性喉阻塞,耳部、鼻腔、鼻竇、咽喉部及頭頸部腫物等。部分耳鼻喉科疾病需要行手術治療,而引發出血、感染等并發癥是術后常見現象,嚴重影響患者預后及正常生活質量[3-4]。油杰[5]抽選164例耳鼻喉科手術患者進行研究報道,發現其術后并發癥發生率為14.02%。本研究385例耳鼻喉科手術患者術后出現并發癥者59例,發生并發癥的概率為15.3%,與上述報道疾病一致。

耳鼻喉科疾病術后并發癥的產生不僅增加了治療難度,加重患者痛苦,還給患者及家屬造成了不必要的經濟負擔。因此對耳鼻喉科疾病術后并發癥的相關誘發危險因素進行研究探討對此類疾病的治療及預后臨床意義重大。本文采用多因素確定耳鼻喉科術后發生并發癥的獨立危險因素,和單因素分析相比,多因素Logistic回歸分析的研究結果能排除混雜因素的影響,篩選出的獨立危險因素更值得信任好,更為客觀。本研究最終Logistic回歸分析顯示手術時間、住院時間、術中出血量、抗生素使用、合并高血壓、感染并發部位是耳鼻喉科患者術后引發并發癥的獨立危險因素。

表3 耳鼻喉科術后并發癥危險因素多因素Logistic回歸分析

3.1 手術時間 手術時間一直以來都是引起外科手術感染的一個重要因素,手術時間越長,手術傷口暴露在空氣中的時間就越長,加大了其接觸外源病菌的幾率,并且長時間的手術操作,會顯著增加術中出血量,延長麻醉時間,使得患者的抵抗力大幅下降,提升創口感染幾率,因此,能夠明顯增加并發癥的發生概率[6]。譚亞榮等[7]研究顯示,手術時間小于30 min的耳鼻喉科患者術后并發癥的發生率為6%,而手術時間大于30 min的患者并發癥發生率為17.1%,并發癥發生率比較差異具有統計學意義(P<0.05)。本研究結果中并發癥組和非并發癥組手術時間比較[(35.46±2.31)min vs(28.73±2.25)min]差異有統計學意義(P<0.05);并且多因素回歸分析差異有統計學意義(OR=2.537,P=0.023)。由此推測手術時間是耳鼻喉科患者術后引發并發癥的獨立危險因素。

3.2 住院時間 住院時間越長的患者接觸院內患者的次數就較多,其所攜帶的病菌種類亦明顯增多,與其他患者和醫護工作者接觸越頻繁,受空氣中各種病原體感染的幾率亦越大,尤其是通過空氣傳播的呼吸道道病原體,一些細菌有著頑強的生存力且潛伏期很長,較難被發現,增加了術后并發癥的預防困難。本研究結果中并發癥組和非并發癥組住院時間比較[(5.69±0.61)d vs (4.67±0.56)d]差異有統計學意義(P<0.05);并且多因素回歸分析顯示差異具有統計學意義(OR=5.208,P=0.003)。說明住院時間也是耳鼻喉科患者術后引發并發癥的獨立危險因素。

3.3 術中出血量 術中失血過多后必然要輸血,而輸血會對患者免疫反應產生抑制作用,主要是通過影響細胞因子而產生一種強抗特異性抗體,使得抑制性T淋巴細胞數量及其功能明顯增強,降低淋巴細胞對可溶性抗原以及有絲分裂原的應答和反應,抑制自然殺傷cell的功能,從而導致術后感染并發癥的發生概率明顯增多[8-9]。本研究多因素回歸分析顯示術中出血量具有統計學意義(OR=1.005,P=0.000),充分論證了術中出血量在術后并發癥中具有誘發作用。但是只要注意在輸血時提高患者免疫力,術中失血量還不能完全構成耳鼻喉科術后并發癥的相關危險因素,因此在耳鼻喉科手術時應做到免疫提高預防作用。

3.4 抗生素使用和合并高血壓 各類抗生素的使用會對患者機體造成一定損傷,即增加了微生物生態壓力,亦加大了細菌耐藥性的危險,無形中使得細菌感染的幾率顯著增加。高血壓是鼻出血患者中最為常見的合并癥,尤其是在老年患病人群中發病率較高,再加之老年患者機體功能處于低下狀態,在季節變化時最易發生術后鼻出血。本研究Logistic回歸分析顯示抗生素使用(OR=2.234,P=0.028)、合并高血壓(OR=2.013,P=0.015),結果均具有統計學意義,說明抗生素使用和合并高血壓是耳鼻喉科患者術后引發并發癥的獨立危險因素。

3.5 感染并發部位 鼻喉科手術患者多為呼吸道感染患者,各種細菌通過口腔或者是鼻道進入體內,在患者機體低下狀態時,易誘發多種呼吸道疾病,而有個別病菌只在進入消化道后才會爆發[10]。因此本研究中患者術后感染呼吸道并發癥的發生概率為24%,顯著高于其他并發部位。

總而言之,掌握耳鼻喉科患者術后并發癥獨立危險因素,可指導醫生在手術時良好地控制各項并發癥誘發危險因素,有效減少并發癥的發生,改善患者預后。

[1]翟存華.耳鼻喉外科術后感染影響因素分析[J].中國實用醫藥,2012,7(2):74-76.

[2]潘筱玲,張紅梅,鄧婕.耳鼻喉科護理工作中常見危急安全隱患及護理[J].全科護理,2010,8(10):2694-2695.

[3]李家喜,李星儒,孫高,等.保留喉功能喉咽癌的手術切除與修復[J].中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2009,44(6):469-474.

[4]尹軍平,呂桂泉.老年人胃癌術后呼吸系統并發癥臨床危險因素分析[J].腫瘤學雜志,2011,17(4):260-262.

[5]油杰.耳鼻喉科手術患者術后并發癥危險因素分析[J].中國實用醫藥,2013,8(25):62-63.

[6]何冰,洪貝.耳鼻喉科醫院感染管理成效分析[J].中國醫學創新,2009,6(8):38-39.

[7]譚亞榮,孫玉梅,劉發香.耳鼻喉科手術患者術后并發癥危險因素分析[J].中國當代醫藥,2013,20(2):182.

[8]趙玉英.基層醫院耳鼻喉科醫院感染隱患與管理對策[J].中國實用醫藥,2011,6(20):267-268.

[9]羅宏麗,葉云,王述蓉.抗菌藥物專項整治前后某院血管外科圍術期預防使用抗菌藥物情況分析[J].重慶醫學,2012,41(32):3448-3450.

[10]劉麗華,魏全珍,張惠珍,等.耳鼻喉外科手術術后感染的調查與對策[J].中華醫院感染學雜志,2009,20(8):1091-1092.