我院2014年第二季度藥品不良反應事件監測數據分析

鐘燕 于杰

隨著藥品不良反應(ADR)監測報告工作不斷完善與深入,根據《藥品不良反應報告和監測管理辦法》的要求,本院對2014年第二季度藥品不良反應監測報告工作進行總結性分析,為指導臨床合理用藥提供保障,現報道如下[1]。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集本院2014年4月-2014年6月整理上報的102例藥品不良反應患者,其中嚴重的有1例,一般的有101例。

1.2 方法 運用Excel和SPSS軟件對102例ADR監測數據的臨床表現、藥品不良反應事件中的藥物種類、用藥途徑、患者的年齡和性別等情況進行分析[2]。

2 結果

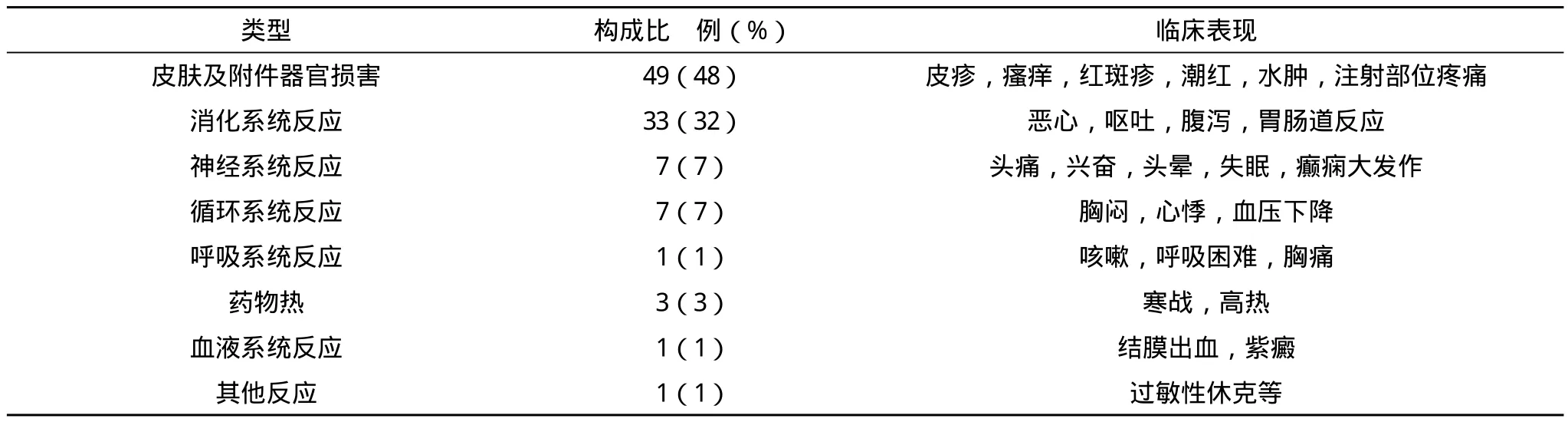

2.1 藥品不良反應的分類和臨床表現 本院102例不良反應事件患者多為皮膚及附件的損害,占48%,這主要是因為其所表現的癥狀易于發現;其次為消化系統反應,這主要是因為患者主訴方便,見表1。

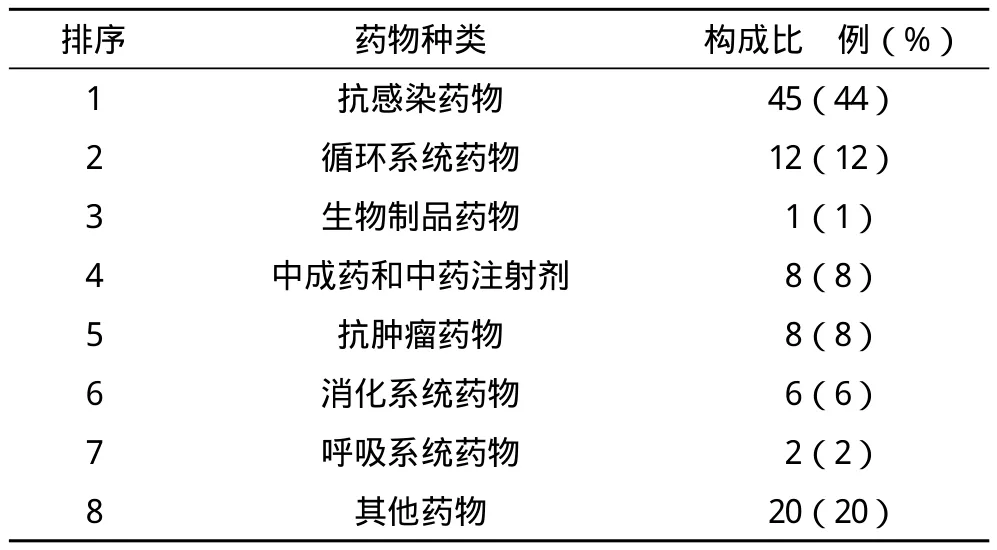

2.2 藥品不良反應涉及的藥物種類 本院102例ADR患者涉及的藥物主要為抗感染藥物,占44%,這與抗感染藥物廣泛應用有關,其中左氧氟沙星、頭孢唑林和阿奇霉素較多,左氧氟沙星的不良反應主要表現為皮膚反應,可能原因為左氧氟沙星在靜滴時速度過快引起,建議靜滴左氧氟沙星每100 mL應在1 h左右。阿奇霉素主要表現為胃腸道反應,可能原因與藥物應用時間較長有關,阿奇霉素半衰期較長,建議最長用藥時間不要超過7 d。頭孢唑啉為青霉素類,主要為皮膚反應。其次為中成藥和抗腫瘤藥物,中成藥主要體現為七葉皂苷鈉和紅花針;抗腫瘤藥物為順鉑,在應用過程中應注意,見表2。

2.3 不同的給藥途徑與ADR的關系 本院102例不良反應患者的藥品給藥方式,靜脈給藥為91例(89%),肌肉給藥為1例(1%),口服為9例(9%),其他1例(1%)。這主要是因為靜脈給藥,藥物直接進入血液,無首過效應,故其藥效和不良反應較口服給藥迅速而強烈;其次,靜脈滴注對藥物的質量要求高,藥物本身的pH值、微粒、內毒素、賦形劑等都有可能成為ADR的誘因,尤其是輸液中的不溶性微粒可造成局部循環障礙,引起血管栓塞和局部供血不足,進而導致組織缺氧,產生水腫和靜脈炎等[3-5]。因此,世界衛生組織提倡在臨床藥物治療中應遵循口服優先原則,盡量減少靜脈滴注,確實需要靜脈給藥者,應盡量避免劑量過大、濃度過高、速度過快,尤其是對一些刺激性較大的藥物更應慎重。因此,建議臨床醫生根據患者病情,能口服給藥達到治療目的的,原則上就不使用靜脈給藥,能以小劑量給藥的,不要以大劑量一次給藥,從而減少不必要的藥品不良反應的發生。

表1 ADR的分類和臨床表現

表2 ADR涉及的藥物種類

2.4 ADR與患者年齡及性別的關系 從本圖中可以看出,ADR所報告的102例中,50歲以上患者所占比例最大,明顯高于其他人群,這與老年人患有多種疾病,合并用藥較多,身體各臟器功能減退、藥物代謝速度減慢,對藥物的耐受程度及安全幅度明顯下降,易發生藥物蓄積有關。其次為嬰幼兒,這類人群器官發育不完全,也易造成器官蓄積。男女患者不良反應發生率相比,相差不大,無分析可比性。所以老年人和嬰幼兒患者一定要遵循個體化原則,注意藥物的相互作用及可能出現的ADR及時處理,減少ADR的發生,見圖1。

3 討論

圖1 患者各年齡段及性別分布構成比

3.1 藥品不良反應產生的主要原因 (1)患者本身特異質反應,這就要求醫護人員在問病史時一定要明確患者是否有過敏的藥物,需要做皮試的藥物一定要做皮試。(2)藥品方面的問題。(3)不合理用藥,在本院主要問題是用藥時間較長,導致血藥濃度大幅增高引起不良反應,例如某患者,阿奇霉素用藥7 d后,出現胃腸道不適,分析原因可能為阿奇霉素半衰期>40 h,用藥7 d造成血藥濃度增高,引起不良反應。(4)藥物配置不規范,由于藥品配置過程和配置環境等綜合因素,也可能造成藥品的不良反應。(5)一些藥品輸液速度過快也可能引起藥品的不良反應[6-8]。

3.2 預防及對策 藥品不良反應關乎患者的生命安全,要加強藥品管理,管理好院內用藥過程,首先,要端正態度,提高認識,認真學習藥品處方集和藥品說明書,對有特殊用藥要求的藥品要認真掌握。第二,要進一步凈化配液環境,盡量減少人為因素;提高藥品的貯存環境。第三,要及時對本院不良反應事件進行分析,為臨床提供有價值的信息。

綜上所述,藥品不良反應(ADR)是指在疾病診斷、預防和治療過程中,按藥品劑量和藥品給藥方法要求常規用藥但發生治療目的無明顯相關性的損傷性反應[8-11]。開展藥品不良反應監測不僅應國家衛生部門要求,更重要的是預防藥品不良反應和事件的發生,擴散,避免醫療事故的發生,避免醫院的經濟損失,為臨床合理安全用藥提供指導。

[1]衛生部.藥品不良反應報告和監測管理辦法[Z].衛生部令第81號,2011-05-04.

[2]王南松,周學琴,王立軍.459例藥品不良反應報告分析[J].中國醫院藥學雜志,2009,29(13):1137-1138.

[3]鄭策,梅丹,王蘭,等.關注制劑輔料的ADR[J].中國藥學雜志,2005,40(9):44-45.

[4]嚴瑾,邵蓉.中美藥品不良反應/事件監測報告內容對比與啟示[J].廣東藥學院學報,2014,30(1):70-76.

[5]寧卉,周秋峰,莊潔.某三甲醫院2012年244例藥品不良反應報告分析[J].藥品評價,2013,8(18):85-87.

[6]朱安祥,尤傳萍,汪濤.366例藥品不良反應報告分析[J].中國醫院用藥評價與分析,2014,14(4):81-83.

[7]黃德芳,劉偉光.本院106例藥品不良反應的臨床分析[J].國際醫藥衛生導報,2009,15(5):104-106.

[8]謝華,王榮,賈正平,等.藥品不良反應監測分析及醫院合理用藥對策[J].中國醫院用藥評價與分析,2013,13(8):35-38.

[9]陳海云.474例抗腫瘤藥品不良反應/事件報告分析[J].中國藥物警戒,2013,10(11):78-79.

[10]胡偉,慈靜.2011-2012年420例藥品不良反應報告分析[J].中國醫院用藥評價與分析,2014,14(3):43-45.

[11]肖凌,趙繼紅,沈司京.268例藥品不良反應報告分析[J].中國醫院用藥評價與分析,2013,13(8):48-50.