論中國情節劇電影敘事模式演變中的社會性別政治

徐立虹

電影《神女》劇照

引言

結構主義敘事學的兩大主要分支是列維·斯特勞斯的結構主義神話分析和普洛普的民間故事研究,列維·斯特勞斯主張任何神話的文化功能是非常緊密地與它的敘事結構聯系在一起的,結構揭示事物的本質及意義。電影作為一種大眾文化會反映不同時代社會文化心理背景的代碼信息,因此社會性別話語作為社會意識結構的重要組成部分必然會在影片中得到體現,而這一切隱含在電影深層次的敘事結構當中。

列維·斯特勞斯在《結構人類學》中提出:“神話的思維總是由意識到各種對立面的存在到尋找解決這些對立面的方法而層層遞進、逐漸展開的……神話的目的就是要提供一個能夠解決矛盾的邏輯模式。”[1]這種深層結構是由二元對立組合的體系構成的,因此在電影文本中找出相對應的二元對立組合機制就能夠揭示出電影的深層結構。

格雷馬斯認為在故事中共有六個行動者:主體與客體、發送者和接受者、幫助者和反對者。而波伏娃和米利特在《第二性》和《性政治》中分析了支配和從屬的權力關系和女性的“他者”地位,提出了兩性關系中男性主體女性客體的二元對立結構。因此,不同性別的人物來擔當發送者、接受者和救助者也會反映不同的性別政治。

克里斯蒂娃曾說:“凡業已完成了的語句均要冒成為意識形態之物的危險。”[2]在敘事領域,結局具有一種很特殊的功能,因為它是一種造成意義的強有力的手段。所以通過分析電影結尾的處理,也是發現敘事模式演變中的性別政治的一個有力突破口。

本文將運用這種結構主義敘事學和女性主義相結合的后結構女性主義①后結構女性主義的概念系本文首次提出,鑒于全文的方法論是結構主義敘事學和女性主義相結合的立場,符合后結構主義將敘事語境與社會文化語境聯系起來進行交叉閱讀的觀點,故提出這一概念。后結構女性主義兼具結構主義敘事學的嚴謹科學與女性主義的政治意識,重視社會性別權力關系如何構造又是如何改造敘事模式,可以將文本的內部結構和外部意義進行更加精準的研究。來研究中國1905年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影,并對這類影片敘事模式演變中的社會性別政治進行分析解讀。

一、中國1905年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影敘事模式原型

本文選擇的研究對象是中國1905年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影,它通常是關于一個女人或一對戀人為壓抑和不公平的社會環境所犧牲的故事,并在敘事上常采用起承轉合的傳統情節、二元對立的戲劇沖突模式。

任何一種敘事模式,在不同的社會性別語境中,完全有可能表現出很不一致的意義內涵,這也是本文立論的主要依據。但在考察這類敘事作品內部深層結構中蘊含的性別秩序之前,需要先通過分析大量電影文本把這些電影敘事模式的原型提取出來。特此要說明的還有,由于要從結構主義敘事學的角度切入研究,本文的敘事模式只涉及劇情層面,而非電影視聽語言層面。

列維·斯特勞斯在分析神話故事時采用提取“神話素”即“非時間性矩陣”的方法,如下圖所示:

神話的情節序列單位分別用1、2、3……表示,橫行閱讀可以得到每一部電影大致的情節發展(歷時),縱行閱讀可以知道事件中包含的因素、一種成束的關系,即“神話素”(共時)。而“如果某一特定行為總是在一系列影片的敘事序列的某一點上被不斷重復,這就說明了存在一種模式,一種動力機制的存在。”[3]通過分析,可以發現在這些影片中雖然有不同的故事情節和矛盾沖突,但大致都是一個敘事序列模式:

主人公(通常是一個女子或者一對情侶)過著幸福寧靜的生活——惡棍或某種破壞力量出現,主人公陷入不幸和痛苦之中——救助者出現或通過一系列事件解決問題——回到了新的平衡。

這就是中國1905年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影敘事模式的原型或者核心結構。諾斯羅普·弗萊在1936第一次提出“原型”這一概念時就認為“原型是可交流的”,而作為列維·斯特勞斯理論體系中的關鍵詞“結構”也并非恒定不變的,它是動態的。基于這點,本文將通過下一節集中考察這類情節劇電影敘事模式演變中的社會性別政治。

二、中國1905年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影敘事模式演變中的社會性別政治

中國1905年——1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影的發展先后經歷了深受鴛鴦蝴蝶派、文明戲和左翼電影運動影響的20年代和30年代,并在戰后開始真正反省家庭和婚姻。這三個階段敘事矛盾發展轉變很清晰,性別觀念變化具有時代性。

(一)中國1905年—1930年描寫兩性關系為主的情節劇電影

1.二元對立的深層結構

《玉梨魂》中女性主人公梨娘的對立面是封建禮教對女性心靈的束縛,《桃花泣血記》、《銀漢雙星》是兩個類似的戀愛悲劇,金德恩和琳姑兩小無猜、青梅竹馬,但金夫人由于封建門第觀念拆散兩人,最終琳姑痛苦病死。在這里,女性主人公琳姑的對立面金夫人雖身為女性,但并不是女性利益、女性話語的代言人,而是站在男權立場的封建家庭的行刑者。凱特·米利特在《性政治》中說:“女人是壓迫女人的制度的產物;她所受的教育,正規的或非正規的,都是為了永久性地延續這個制度。”[4]金夫人的精神世界內化了父權的壓迫歧視,她并沒有主體意識,只是父權壓迫機制欺壓女性的幫手。

通過上面的分析可以看出,此時期女性主人公的對立面往往是一個道德敗壞的惡人、薄情的男人和封建禮教。敘事矛盾主要來自家庭外部,在兩性關系中男性并沒有顯示其性別壓迫的權力話語,一樣是傳統倫理道德的受害者。

這與1905年—1930年的時代背景是息息相關的,此時的中國電影一直是游離于整個新民主主義革命運動之外的;為了迎合觀眾的口味,多從鴛鴦蝴蝶派小說和文明戲中汲取創作素材;多講述家庭婚戀及宣揚傳統倫理道德。

2.人物功能

《玉梨魂》中的梨娘以貞節與道德之名而放棄自己的生活,只是一個服膺于所謂“婦道”的被動接受者。《桃花泣血記》中的金夫人和《野玫瑰》中的小鳳是兩個變異的女性角色,但仔細分析就會發現她們仍是普洛普敘事學理論中的被動接受者。金夫人依舊是父權和禮教的奴隸,小鳳與以往溫柔賢淑的女性完全不同,頗具新鮮感,但整個敘事來看依然是處于被動、被拯救的地位。這一時期的女性人物無法主宰自身命運,只是沉默的“他者”、“只有生命而無歷史”的“空動能指”。[5]

值得注意的是,這一時期的男性救助者均為男性。《雪中孤雛》中的胡春梅不堪忍受婆家的虐待意欲自殺,被富家子弟楊大鵬搭救并收留。《歌女紅牡丹》中的紅牡丹的丈夫把女兒賣入娼門后,是暗地追求紅牡丹的富商出自贖出了她的女兒。在這一時期的情節劇電影中,男性與女性的關系是啟蒙與被啟蒙、拯救與被拯救的關系。男性是推動劇情發展和決定人物命運的主導力量,而女性角色則是柔弱、迷惘、需要幫助的,只有在男性有力的指導下才能最終找到自己的方向。

3.結尾的整飭

這一時期情節劇的敘事結構和結局都是完整、封閉的,而且主要可分為兩類:一類是抨擊封建禮教的苦情結局。《玉梨魂》中的梨娘不愿逾越守節的封建禮教,勸說小姑筠倩嫁給了何夢霞,并在何夢霞從軍后郁郁而終。《銀漢雙星》中的李月英和楊倚云最終也是由于世俗和封建禮教的壓力,而痛苦離別。

另一類是頌揚女性自我奉獻和犧牲的大團圓結局。《歌女紅牡丹》中的紅牡丹忍辱負重,而最終她的丈夫也幡然悔悟,從此一家和睦。這一時期描寫兩性關系為主的情節劇電影總是在結尾給出一個恢復傳統性別權力關系的秩序井然的結局,“讓它的人物回到一種健康的文化之中,或者更確切地說,用在文化中占統治地位的價值觀、主流故事模式,顯示一種‘健康’的社會狀態。”[6]正如Dorothy Hobson所說“正是在劇中做出解決的方式里(如英國連續劇Coronation Street和Crossroads的例子),約定俗成的意識形態,針對女性,得到了復制和強化。”[7]

(二)中國1930年—1945年描寫兩性關系為主的情節劇電影

五四新文化運動時期,陳獨秀、李大釗、魯迅、胡適等主將徹底批判封建傳統的舊有秩序,提出“打破父權專制”、“打破男權專制”的口號,提倡婦女的自由平等和人格獨立。婦女開始要求“社交公開”、“婚姻自決”和打破“賢妻良母人生觀”。新文化運動使人們更加主張發展個性,“數千年來視為不可侵犯的舊禮教、風俗、習慣等,都現破裂之像,尤以婚姻問題為最甚。”[8]

此時,婦女解放的進步思潮也開始進入電影界。1930年夏衍主持的黨的電影小組進入明星影片公司、藝華影片公司、聯華影業公司等進行左翼進步電影創作,一大批反映時代精神的電影作品涌現。

1.二元對立的深層結構

此時的左翼電影家開始顛覆虛假的浪漫敘事,這一時期的情節劇電影重新選擇了敘事矛盾,人格獨立成為女性的主要追求。它已不再關注女子能否自由擇偶這一類的表層問題,而是開始深入探索處于各種生活境遇的女性的人格獨立和尊嚴問題,直面真實的男女兩性關系。

這一時期女性主人公的對立面和阻擾行動開始來自于職場中的壞男人和男權丈夫。《脂粉市場》中的陳翠芬迫于生計到培德百貨公司上班,卻因為美貌遭到林監督和經理之子張有濟的糾纏和調戲。《新女性》中的韋明滿以為新式婚姻會帶給她獨立和幸福,卻慘遭丈夫遺棄。韋明為求自主獨立進入職場靠教書和寫作謀生,卻受到校董王博士和《市民夜報》的齊記者的騷擾。整個男權社會都輕視女性、視女性為玩物,陳翠芬和韋明的的職業角色永遠屈居她們的性別角色之下。

《神女》中的阮嫂為了撫養兒子,忍辱負重成為游蕩在街頭、四處躲避警察的妓女,是一個徹底被排斥的“他者”。《遙遠的愛》中的大學教授蕭元熙渴盼與一位學識程度相當的女性共同結成具備知己與愛情的婚姻關系,要把余珍塑造成一個“新思想舊道德”的“新女子”。但當遇到實際的問題時,仍是通過上對下的威權方式來行使,與他所宣稱要成就的新穎性別關系是互相矛盾的。

2.人物功能

此時的女性開始追求思想解放和意志獨立,她們開始提出自己的主張并付諸行動,走出家庭、走向社會,實現了對傳統女性角色的歷史性反叛。運用普洛普對敘事角色進行類化的方法分析也可以發現在這些影片中女性角色從最初的被動接受者逐漸變成最后的行動發出者,敘事中女性的主體意識呈現不斷增強的趨勢,這種敘事模式反映了全新的性別秩序。

《脂粉市場》是關于一個女性成長精神歷程的電影,主人公陳翠芬走出家庭進入職場,但在實際的職場運作中卻依然難逃“父權制與資本主義的雙重宰制”。[9]她敢于與百貨公司的不公平現象作斗爭,從被動的接受者逐漸變成最后的行動發出者,最終靠自己的力量自食其力,成為了從精神到物質都擺脫了對男性依附的堅強女性。《三個摩登女性》中的周淑貞和《自由神》中的陳行素在情節中自始至終都是積極的行動發出者,她們是“主動的主人公”、“行動中的主體”。

貝蒂·弗里丹在《女性的奧秘》中,揭示中產階級女性是被男權社會塑造出來的,譴責傳統社會制度對婦女的歧視和壓制,呼吁廣大婦女沖破家庭的束縛,爭取自己的權利。《遙遠的愛》中的余珍和《關不住的春光》中的梅春麗就是這樣的兩個例子,余珍在溫柔的牢籠中逐漸自醒,獨立自強、全身心投入到革命事業中。而被吳警之視為“金絲雀”的梅春麗最終再也無法忍受丈夫的專橫,在一個風雨之夜出逃,開始了自由的新生活。

但值得注意的是,這些女性人物此時只是在必須服從整個社會話語的強制下,“簡單的表演意識形態上的緊張或矛盾”[10]:其人物形象還是扁平單薄的,并沒有深入人物性格內部。

這一時期的女性主人公在從接受者到發出者的轉變中,幫她們渡過難關、喚醒了她們的女性意識,引領她們去尋求自我價值的均是女性救助者。女性救助者是女性利益的代表者,她們具有抵抗來自男性的“話語”壓力的覺悟。

《脂粉市場》中的楊小姐是中國電影史上最先出現的女性救助者,是她促使了陳翠芬最終的醒悟和獨立自主。《遙遠的愛》中的婦女運動者吳亞男不斷地啟發余珍追求更多的獨立自主,并最終幫助余珍出走參加抗日運動。《麗人行》中的李新群則用自己堅定的政治立場和革命信念積極地影響梁若英、金妹等各階層的女性。

《新女性》中的李阿英代表了30年代左翼進步電影新的性別觀念對女性的理想標準。[11]而《三個摩登女性》中的周淑貞則是中國電影中第一個成為男性領路人的女性角色。她鼓勵張榆順應民心改變戲路,積極投身于愛國抗日事業還領導反對減薪和開除工人的罷工斗爭。

女性救助者的出現標志著女性主體意識的高漲開始折射在電影的敘事模式中,整個中國社會在歷經維新改良運動、五四新文化運動之后,婦女的地位得到了全面的改善和提高。《新女性》等片也開始正視出走后的娜拉所面臨的現實問題,赤裸裸地把現實的矛盾擺在觀眾的面前。

3.結尾的整飭

通過對這一時期的情節劇電影的結局進行分析,可以發現大多是女性出走的結尾處理,或是讓女主角死亡更激烈地抨擊男權社會。五四“弒父”的觀念正式進入的情節劇電影,具有強烈的鼓動性、宣傳性和政治訴求。

《脂粉市場》、《遙遠的愛》、《關不住的春光》、《麗人行》中的女性角色最終都選擇了出走。陳翠芬不再忍受林監督等人的欺辱,毅然辭職脫離百貨公司自力更生。《麗人行》中的梁若英最終醒悟不再做男性的寄生蟲和附屬品,離開了王仲原投身到婦女運動中。另一類結局是讓女主角死亡以更激烈地抨擊男權社會,《新女性》的結尾一邊是垂死的韋明在病床上高呼“我要活!”,一邊是李阿英率眾女工合唱《新女性》,游行隊伍昂首闊步并把載有韋明“緋聞”的小報踩在了腳下。

(三)中國1945年—1949年描寫兩性關系為主的情節劇電影

抗日戰爭結束以后,描寫兩性關系為主的情節劇電影從描寫往日女性決絕出走的張揚和激情開始面對嚴酷的現實兩性關系。左翼電影運動時期反抗父權壓制、側重兩性沖突的激進美學立場出現淡化和調整。

在新文化運動和左翼電影運動時期,當一個民族群體要掙脫舊的父權秩序的束縛時,女性與它的利益是一致的。而當時代趨于一個新的帶有明顯父權標志的秩序時,女性便又成為了被排斥者和異己分子。一個時代結束了,取而代之的是困惑、彷徨和對男性世界的再次追隨。因此,在1945年—1949年的此類情節劇影片中,女性主體性的困境開始逐漸凸顯。

1.二元對立的深層結構

這一時期影片女性主人公的對立面變成了女性的個人欲望和中產階級的家庭秩序,敘事矛盾是日常生活中一系列小的內在沖突,而不再是單純外在的極端性戲劇沖突。敘事不是其中在強烈的外部行為沖突上,而是將沖突內在化,并且開始認真反思兩性矛盾。

《長相思》、《不了情》中的李湘梅和虞家茵的情感困擾不再是個人感情與外部阻力如封建禮教的對抗,而是深入到女性人物情感內部,成為個體精神世界的內在沖突。《太太萬歲》和《新閨怨》開始關注戰后知識婦女的悲劇命運,女性主人公的對立面是女性的個人欲望和中產階級的家庭秩序。不同于賢妻良母的任勞任怨,陳思珍和何綠音開始反思自己的處境和個人欲望,《太太萬歲》以喜劇的手法描寫了赤裸裸的兩性戰爭。影片正視現實中的兩性的矛盾與不公平,及在中產階級的家庭秩序中令人窒息的女性生存法則。

2.人物功能

此時的女性人物開始出現不同程度的分裂狀態,根據普洛普的敘事學理論,李湘梅和虞家茵既是發出者又是接受者。面對愛情和男權社會的壓力時她們產生了內心的分裂:她渴望得到個人生活的幸福和滿足,卻又無法逾越男權的社會規范秩序,個人的欲望最終屈從于男權社會。

陳思珍和何綠音同樣也既是發出者也是接收者。她們一開始主動,但最終陷入被動,敘事焦點開始深入到人物性格內部。《太太萬歲》和《新閨怨》中的女主人公在困窘的“新式”婚姻中依然囿于傳統性別角色的規定范圍內,影片透過最后女性覺醒的表層揭示出女性主體性無法建立的現實困境和精神危機,是極具現實意義的兩部力作。

我國的金融市場基礎薄弱,發展緩慢,創新能力不足,更應該在此次全球金融衍生產品市場監管風潮中加強力度,總結經驗教訓,才能保障國家經濟安全,維護國家經濟利益,在未來世界金融大戰中把握優勢。那么應該如何加強對金融衍生市場的風險控制呢?立足于中國國情,筆者針對以上問題提出以下觀點:

這一時期的影片將女性個人欲望與社會、家庭的男權秩序置于對立的兩極,竭力展示女性在兩性關系中的痛苦,對于整個社會男權意識形態的批判控訴反倒比以往任何時候都更加現實和嚴厲。

3.結尾的整飭

此時的情節劇電影結局開始走向開放,給觀眾留下了思考余地,但總體上是一種“女性回歸家庭”的敘事處理,雖然“情節本身有時也會破壞或者威脅到男性的主宰地位,但其解決幾乎永遠站在父權制意識形態的一邊——例如,重新樹立傳統婚姻的價值,或把父系族譜定為確切身份的必要組成部分。”[12]這就是情節劇電影結局的性別意識形態功效最重要的地方。

比如《太太萬歲》中,陳思珍殫精竭慮、費盡心機,但在兩性關系中一直屈辱而被動地處于劣勢,在影片情節表面喜劇的結局下蘊含著深刻的不圓滿,它是“無數古老的謊言、虛構與話語之下的女人的辛酸命運。”[13]《太太萬歲》的結局是性別戰爭中都市女人所共同面臨的生存現實,她們的反抗只不過是“走到樓上去!——開飯的時候,一聲呼喚,她們就會下來的。”[14]

《新閨怨》通過開放式的結局對戰后知識婦女的生存狀態進行了深入的思考。導演史東山對當時的整個婦女處境提出了自己的憂慮,認為走向解放的女人要面對社會經濟結構、文化觀念等方面的諸多障礙。相比較于《新閨怨》的男女主人公共同控訴兩性制度不公平的直白處理,《太太萬歲》的結尾通過敘事邏輯中的偶然事件改變了故事的走向,表面的大團圓結局背后,卻是對男權的深刻反叛和對女性處境的真正反思。這種效果是如何達到的?下面就專辟一節研究這個問題。

4.《太太萬歲》敘事矛盾的否定之否定價值對女性主義電影創作的啟發

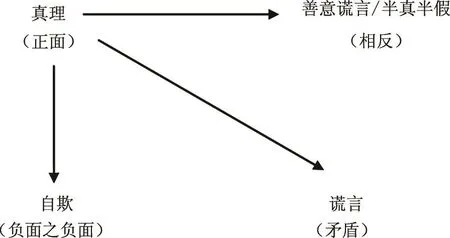

格雷馬斯繼承了亞里士多德邏輯學中關于命題和反命題的觀點,認為在結構主義語言學中意義只有通過二項對立才能存在。其中一種是強烈對立“反X”,其它的關系對立要弱一些,可稱為“非X”。故事起源于X與反X的對立,這是一切意義的基本細胞,故事就是為了解決X與反X的矛盾而設立的:

無獨有偶,對抗原理也是故事設計中一個很重要的原則。從確定故事中的價值開始,對抗力量是它的負面即矛盾價值。在正面價值與矛盾價值之間還有相反價值:一種有些負面意味而又并非完全對立的因素。但除此之外,還有一種具有雙重負面性的對抗力量——負面之負面(否定之否定)價值。

“一個在沖突的深度和廣度上達到人生體驗極限的故事必須依循以下模式來進展:這一模式必須包括相反價值、矛盾價值和否定之否定價值。”[15]在《太太萬歲》中的太太陳思珍最終陷進了自己的謊言中,故事此時達到了負面之負面即“非反X”:自欺。

羅伯特·麥基在《故事——材質、結構、風格和銀幕劇作的原理》中認為“如果一個故事沒有達到負面之負面,它也許會給觀眾帶來一種滿足感,但它絕不可能輝煌,更無從變得崇高……如果天才、手藝和知識等其它一切因素完全相等時,一部作品偉大與否取決于作者對負面的處理。”[16]

根據這個結論,《太太萬歲》的創作者通過對敘事矛盾的否定之否定價值的設立,把描寫兩性關系的情節劇電影這一類型發展到一個主題復雜化的階段。“如果她有任何偉大之點,我想這偉大倒在于她的行為都是自動的,我們不能把她算作一個制度下的犧牲者。”[17]一個中年女人在她的家庭角色與重新蘇醒的個人身份之間掙扎,把對家庭和婚姻這個執行和體現男女不平等,壓抑女性的最基本形式的深層懷疑強調了出來,而這正是故事表層的喜劇審美想要抑制的。

安德魯·道迪在《五十年代的電影》中指出,類型電影因為它們的熟悉度和假定的親社會功能,比“嚴肅的”社會劇更能夠有效地提出敏感的社會議題。《太太萬歲》對兩性矛盾的觀察,“貞潔的、長期受難的女主人公最終得到了浪漫的愛情和一間郊區的房子的獎賞。然而,在這個表面上的逃避主義者形象里有著埃爾薩瑟所謂的‘闡明一種對于支持著它的意識形態的破壞性批判’的隱蔽功能。”[18]這使得該片對社會的審視比以往的任何描寫兩性關系的情節劇電影都更加嚴厲,反倒促成了觀眾對女性處境和家庭、社會種種問題的反思。雖然影片無力對這個社會本身做一番徹底的改造,但它至少使人認識到這個社會中的兩性矛盾在現有條件下是無法解決的。

當然,藝術創作是紛繁復雜的,不會嚴格地按照時間段整齊劃一地出現反映當時社會性別權力的電影作品。如在左翼電影時期也會有《南國之春》(1932年)這樣的浪漫愛情片和鼓吹封建禮教的《婦道》(1934年),而戰后也有《遙遠的愛》(1948年)、《關不住的春光》(1948年)、《麗人行》(1949年)等這些強烈宣揚女性獨立的影片。本文只是力圖把后結構女性主義理論融入中國電影作品中做一個動態考察,以助于促成創作者和廣大女性的社會性別意識的覺醒,使女性對電影中的傳統性別偏見和性別秩序保持清醒的認識,并且為女性主義電影創作在故事設計階段采取自覺的社會性別逆向思維提供幫助。

[1](法)克羅德·列維-斯特勞斯.結構人類學[M].張祖建,譯.北京:中國人民大學出版社,2006:224,229.

[2](法)羅蘭·巴特.文之悅[M].屠友祥,譯.上海:上海人民出版社,2004:61.

[3]馬軍驤.結構與意義——謝晉電影分析[J].當代電影,1989(4).

[4](美)凱特·米利特.性政治[M].宋文偉,譯.南京:江蘇人民出版社,2000:120.

[5][13]孟悅,戴錦華.浮出歷史地表[M].北京:中國人民大學出版社,2004:15,247,260.

[6](美)羅伯特·考克爾.電影的形式與文化[M].郭青春,譯.北京:北京大學出版社,2004:131.

[7]Dorothy Hobson.Housewives and the Mass Media[M]//Culture ,Media,Language:Working Papers in Cultural Studies,1972 —1979,ed.Stuart Hall,Dorothy Hobson,Andrew Lowe,and Paul Willis(London:Hutchinson,1980):113.

[8]李樹庭.離婚問題商榷[J].婦女雜志,1922(4).

[9]佟新.異化與抗爭——中國女工工作史研究[M].北京:中國社會科學出版社,2003:116—119.

[10](美)邁·沃克爾.情節劇和美國電影[J].陳梅,譯.世界電影,1985(2).

[11]金仲華.婦女問題的各方面[M].開明書店,1934:36-37.

[12](美)勞拉·斯·蒙福德.午后的愛情與意識形態——肥皂劇女性及電視劇種[M].林鶴,譯.北京:中央編譯出版社,2000:132.

[14]張愛玲.走!走到樓上去![M]//張愛玲文集·第4卷.合肥:安徽文藝出版社,1992:73.

[15][16](美)羅伯特·麥基.故事——材質、結構、風格和銀幕劇作的原理[M].周鐵東,譯.北京:中國電影出版社,2006:374,387.

[17]張愛玲.《太太萬歲》題記,原載《大公報》(1947-12-03)[M]//丁亞平.百年中國電影理論文選.北京:文化藝術出版社,2002:314.

[18](美)托馬斯·沙茲.好萊塢類型電影[M].馮欣,譯.上海:世紀出版集團上海人民出版社,2009:232.