洛書的自然數學原理

——11/30二維交互數系暨11/30太極數系

陳偉

(上海市嘉定區規劃和土地管理局,上海 201800)

洛書的自然數學原理

——11/30二維交互數系暨11/30太極數系

陳偉

(上海市嘉定區規劃和土地管理局,上海 201800)

從2001年以來,在充分認識地球歷史及地殼運動呈現的漸變與突變交替發生的演變規律、以中國古代太極理論及自然宇宙觀為指導,吸收近現代西方科學特別是混沌理論成果基礎上;在對全球地震時間分布規律的研究過程中,發現和建立了“11/30全球地震周期分布律”及其背后所隱藏的本質物理規律“11/30二維時間坐標系”。本文則揭示它們賴以確立的數學基礎即“11/30二維交互數系暨11/30太極數系”,它同時也揭示了五千年中華文明之源頭“洛書”的自然數學原理以及麻將的數理來源。

基數11與30、11/30全球地震周期分布律、11/30二維時間坐標系、11/30二維交互數系坐標系暨11/30太極數系、洛書、麻將、三階幻方、東方數學

1 引言

當今,以西方科學為主導的人類科學技術發展水平體現在探索和認識宏觀宇宙與微觀粒子兩大領域:空間尺度上已經達到認識最遠類星體137億光年即約1.3*10^(18)米~微觀粒子尺度阿米即10^(-18)米;時間尺度上已經達到推算宇宙大爆炸年齡138.2億年即約4.36*10^(17)秒~激光時間尺度阿秒即10^(-18)秒。作為西方科學體系中最重要的物理學發展,其終極目標是尋找宇宙“萬有理論”與“上帝粒子”。

1.1 當今人類科技發展存在的最大悖論

地球上發生的特大地震能夠在數十秒時間內可以將一座城市及其數萬乃至數十萬生命頃刻間毀滅;這既是對人類生命的巨大威脅,更是對人類智慧的最大挑戰。“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”的當今人類科技發展,對自己腳下的地球“地震形成動因及時空分布規律”缺乏應有的理解和認識;卻在試圖推演數十億~百億年前的宇宙星體運動與演化。由此可見,西方科學觀在主導和引領當代人類社會發展過程中,存在著對“宇宙自然~天地人”系統整體認識上的嚴重偏離與割裂,這是當今人類科學技術發展過程中存在的最大悖論。

1.2 當今的“天問”:時空“0點”在何處?

今天,我們所用時間的計量標準是銫原子鐘,它提供“秒”的計量,誤差僅為一秒/2000萬年內。既然物理世界時間探測尺度可以達到10^(-18)秒,那么,時間“0”點究竟在何處?決定生命存亡亦即大震發生的那一時刻或那一秒,是從何而來、如何產生的呢?

近代自然科學體系主體是建立在西方還原論哲學思想和公理化方法邏輯基礎之上的。1637年,笛卡爾創建了平面直角坐標系,把“點”和“數”聯系了起來,創立了解析幾何。這一數學方法論上的創造成為所有近現代應用數學的基礎,為近代西方科學的初創和發展開啟了大門。恩格斯對笛卡爾作出這樣的評價:“數學中的轉折點是笛卡爾的變數,有了變數,運動進入了數學,有了變數,微分與積分也就立即變成了必須。”笛卡爾哲學思想及其數學方法論的確立,與還原論結合便產生巨大的推動力,使得西方近代科學得以飛速發展。

那么,自笛卡爾以來,西方科學理論大廈賴以建立的邏輯基礎與科學公理有哪些呢?核心有三條:(1)西方數學中將包含整數在內的全部實數集合公理化地認為分布在一條直線或一維數軸之上;(2)近現代西方物理學中將全部自然與人為事件的時間序列集合公理化地認為分布在一條直線即一維時間軸之上;(3)并由此自然得出第三條,在一維數軸和一維時間軸上,“0”點是絕對且唯一的;在二維平面與三維空間坐標系中“0”點亦是絕對且唯一的。

基于上述還原論哲學基礎及其對應的數理方法論,三百多年來,人類科學探索和技術發展的征途就是不斷地逼近時空的極限“0”點,并由此演繹出關于宇宙和自然界運動變化的眾多科學理論模型或理論假說。例如,“宇宙大爆炸”、“上帝粒子”以及關于宇宙統一的“萬有理論”等均是在此舞臺上演繹出的一幕幕劇目。

試問,時空的“0”究竟在何處?西方科學眾多理論模型是否反映了自然界真實的運動變化的時空圖像?

1.3 研究路徑與思想方法

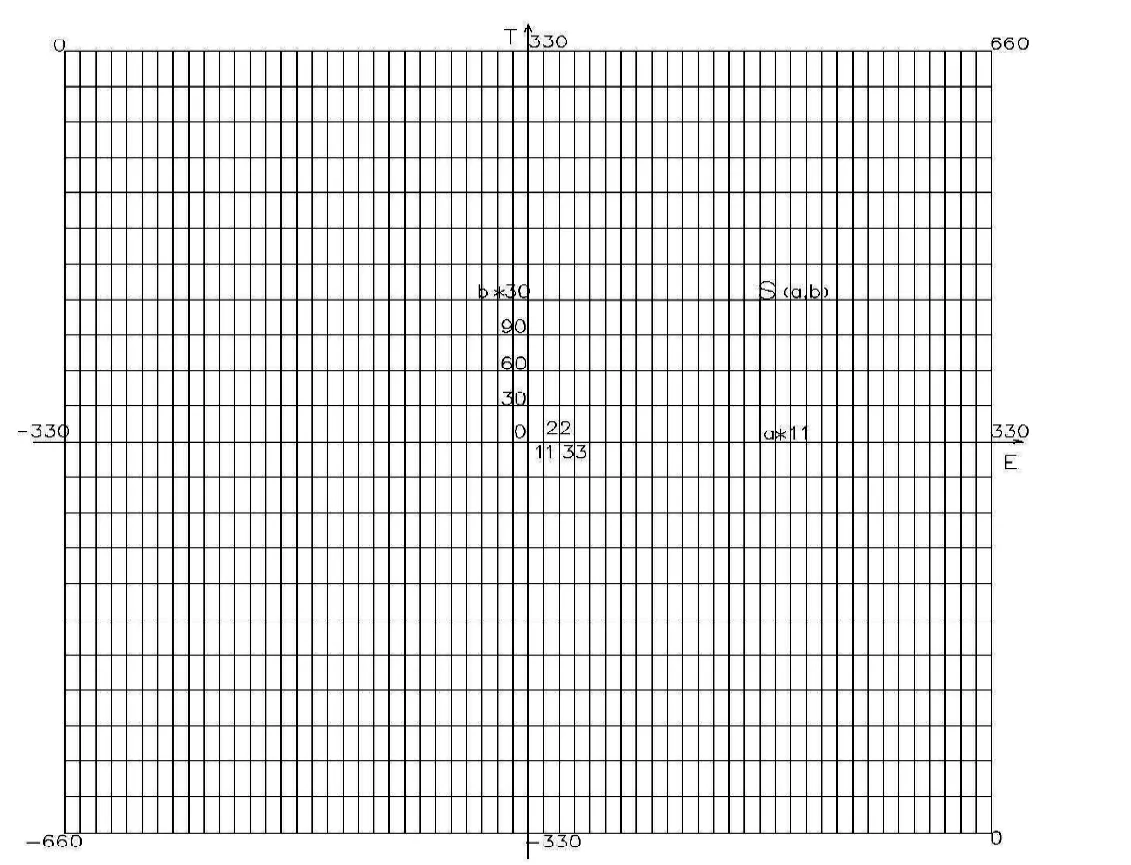

圖1 11/30二維時間坐標系

本文將論證:作為西方科學數理邏輯體系基礎的上述三條核心公理均存在著片面性的、經驗性的、后天的人為假設因素;它們僅僅是科學發展中的部分“認識片段”,并不是恒久不變的“科學公理”。因為,人類科學與智慧本身是在進化發展著的;存在著不同于西方科學的、屬于東方中國的自然哲學思想和宇宙觀,據此能夠推演出一套不同于今天西方數學體系的東方數學體系。

從2001年以來,在充分認識地球歷史與地殼運動呈現出的漸變過程與突變過程交替發生的演變規律、以中國古代陰陽太極理論及自然宇宙觀為指導、吸收以混沌理論為主的復雜系統非線性科學理論成果基礎上;在對全球地震時間分布規律的研究過程中,經過充分的數學論證,發現了全球地震時間周期分布中隱藏的兩個基本周期數11與30,提出和建立了“11/30全球地震周期分布律”及其背后所隱藏的本質物理規律“11/30二維時間坐標系”。本文則揭示這兩個理論模型賴以確立的數學基礎即“11/30二維交互數系暨11/30太極數系”;同時它也揭示了五千年中華文明之神秘源頭“洛書”的自然數學原理以及中國麻將的數理來源。

2 11/30全球地震周期分布律

“11/30全球地震周期分布律”核心要點為[9]:

(1)全球地震是在地球內外動力聯合作用下地球構造運動與能量轉化平衡的產物,每一次地震是地球時空運動過程中的一個點或一次事件,不同能量級別的地震對應于不同尺度的時空運動。

(2)在時間上,孤立地或絕對地去對待地球時空運動過程中的一個點或一次地震事件是沒有意義的,真正有意義的是一定時空運動尺度中各次地震事件的時間差;且不論取何種時間尺度如年、月、日等,時間差中存在且僅存在著兩個基本周期數:11與30。

(3)根據兩個基本周期數11與30,可以自然地建立“11/30二維時間坐標系”;依據不同的時間尺度,包括過去、現在、未來所有發生的地震事件均分布在11/30二維時間坐標系中一系列對應的周期鏈節點上,由這些一系列周期鏈組成既相對獨立的、又互相聯系的全球地震事件多重時空分布網。

3 11/30二維時間坐標系

對于“11/30二維時間坐標系”確立的數理依據及其構建方法,詳見文獻[9]。

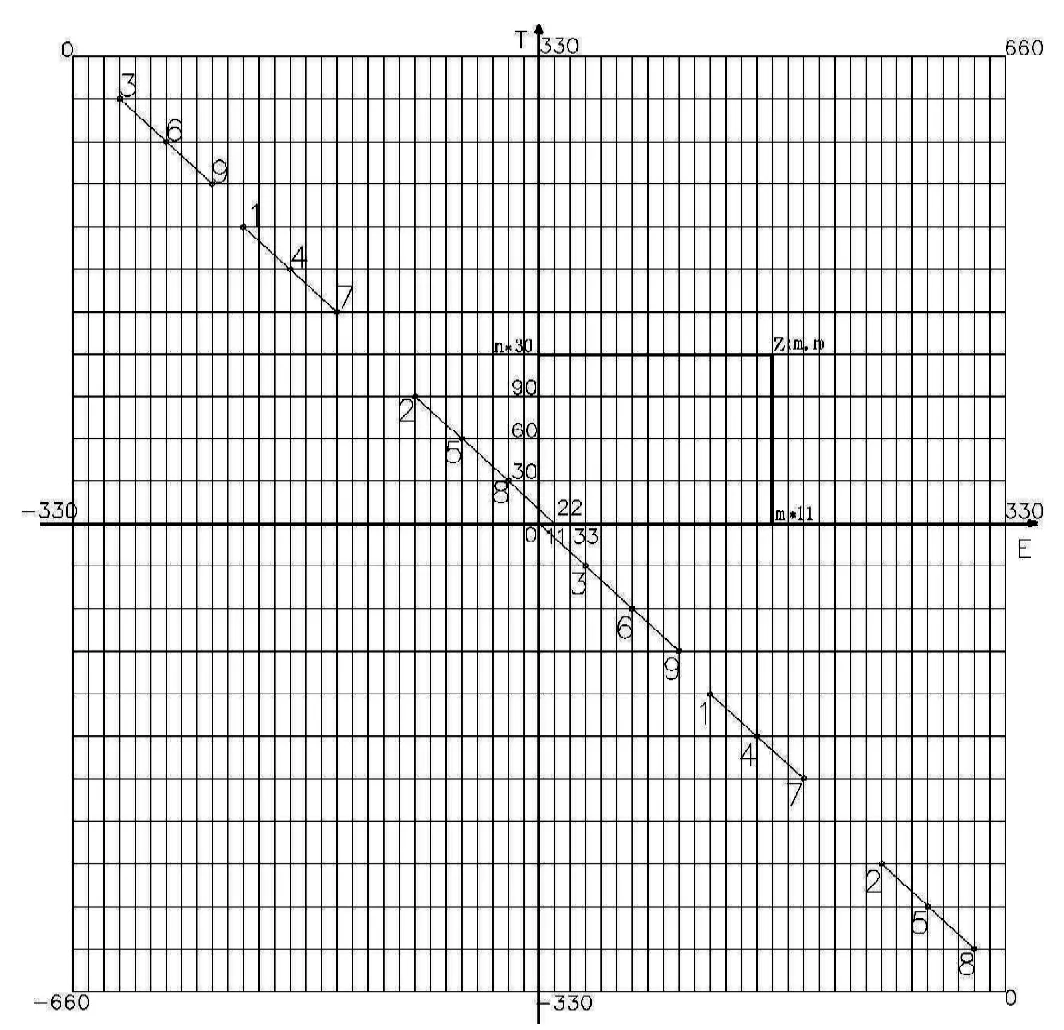

圖2 11/30二維交互數系坐標系暨11/30太極數系

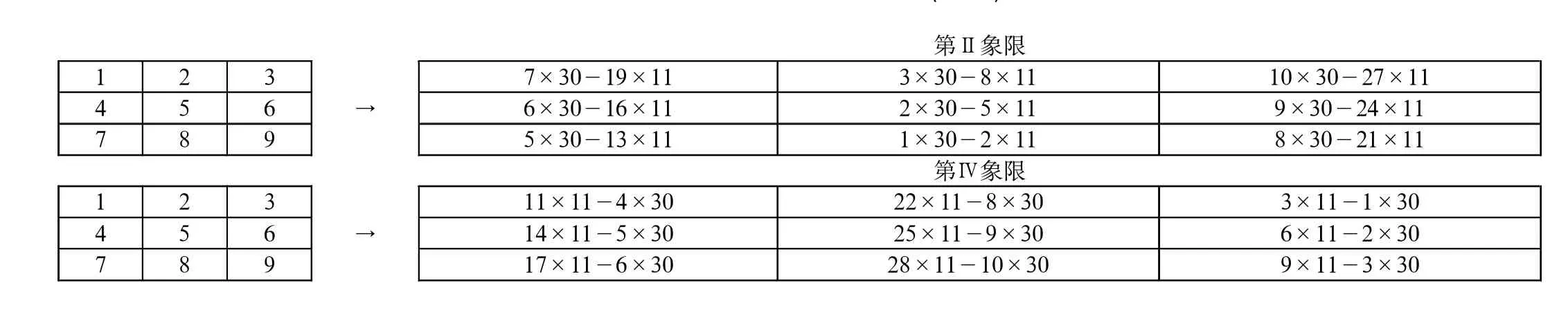

表1 11/30二維交互數系坐標系中基本自然數(1~9)的數學生成公式

任意兩個事件S1、S2之 間的時間差 ⊿S為:

對于“11/30二維時間坐標系”的物理本質,可以總結為以下三點:

(1)數的極其重要的來源之一就是對時間的計量。時間的計量單位是秒、分、時、日、月、季、年、世紀等。目前人類運用的一維時間的數理基礎模型是基于10進制、12進制、60進制數復合而成,由于它們存在可整除關系,幾何上為一維直線,因此時間亦成為一維直線。“11/30二維時間坐標系”的數理基礎模型是基于天然地震活動時間分布中發現的11與30二個基本周期數,二者不可整除,存在著非線性及其交互作用;由此確立了11/30二維時間坐標系的物理存在。

(2)“11/30全球地震周期分布律”與“11/30二維時間坐標系”是互為依據、互為關聯、互為基礎的。前者是后者的地球天然實驗室的實驗來源,后者是前者的數理基礎與邏輯依據。對于兩者的發現,可以理解為在天體運行、地球構造運動及其地震活動這一自然系統的運動演變過程中,設想存在著周期數分別為11與30的兩個自然時鐘運行系統。

(3)時間尺度具有相對性;自然事件的時間差及其時間“0”點的生成是11與30兩個自然時鐘運行系統交互作用與迭加合成的結果,符合向量合成法則;時間“0”點的生成具有相對性、非唯一性及周期性。

4 11/30二維交互數系坐標系

現在,即來論證作為“11/30地震周期分布律”與“11/30二維時間坐標系”賴以確立的數學基礎模型——“11/30二維交互數系坐標系”。

4.1 “11/30二維交互數系坐標系”的構建

在11/30二維時間坐標系中,11與30二個基本周期數是獨立于時間尺度而存在的。據此,依據11與30這兩個數作為基數,可以將“11/30二維時間坐標系”轉換為“11/30二維交互數系坐標系”;其構建方法完全類同于“11/30二維時間坐標系”的構建方法;但在此坐標系中,已經不含時間概念(圖2)。

橫軸E——取11的連續整數倍數設為橫軸E,該數軸上的一個基數元E=11(取11的英文單詞首個字母E表示);

縱軸T——取30的連續整數倍數設為縱軸T,該數軸上的一個基數元T=30(取30的英文單詞首個字母T表示);

坐標原點O——橫軸E與縱軸T垂直相交點為坐標原點或坐標“0”點。

如圖2所示,由此建立11/30二維交互數系直角坐標系,簡稱為“11/30二維交互數系坐標系”。類似于幾何上笛卡爾平面直角坐標系,該坐標系同樣分為四個象限。

如圖1,11/30二維時間坐標系中時間“0”點的生成遵守如下公式:

“0”=k*(30*11-11*30)或“0”=k*(-30*11+11*30)(k為自然數)

在11/30二維時間坐標系中,事件S相對于坐標“0”點的時間差S為:

S=a*11+b*30(a、b為限定區間整數)

4.2 “11/30二維交互數系坐標系”中整數的一般數學表達

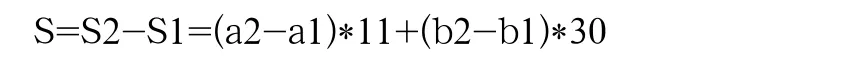

在11/30二維交互數系坐標系中,整數Z相對于坐標原點即“0”點的數學表達式為:Z=m*11+n*30(m、n為限定區間整數)整數Z的坐標點可簡化表達為:Z(m,n)任意兩個整數Z1、Z2之差⊿Z為:

Z=Z2-Z1=(m2-m1)*11+(n2-n1)*30

4.3 “11/30二維交互數系坐標系”中數“0”的生成

坐標原點即數“0”的生成遵守或滿足如下公式:

0=k*(30*11-11*30)或0=k*(-30*11+11*30)(k為自然數)

基數11與30的最小公倍數為330,在11/30二維交互數系坐標系第Ⅱ、Ⅳ象限中,呈正負逆向交互變化;在最小公倍數330位置點其向量之和等于0,由此生成數“0”(圖2)。顯然,隨著最小公倍數330的整數倍數周期性地生成,會伴隨著周期性地生成“0”;即數“0”不是僅坐標原點一個點,“0”點并不是唯一的,而是周期性生成的。

5 11/30二維交互數系暨11/30太極數系

5.1 “11/30二維交互數系坐標系”中基本自然數的生成及分布

為便于討論,圖2給出的是E、T取值區間為[330,-330],整數區間為[660,-660];基本自然數(1~9)在該坐標系中的生成及分布規律,與經典數學一維數軸上依大小順序排列分布的自然數序列【1、2、3、4、5、6、7、8、9】特征完全不同;在此基本自然數(1~9)分解為三個數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】,各自分開獨立且平行排列,其中數組【3、6、9】過坐標原點即“0”點。

在第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中均可生成基本自然數(1~9),但其數學生成公式不同(表1)。例如,在第Ⅱ象限中:

1=(7×30)-(19×11),2=(3×30)-(8×11),3=(10×30)-(27×11)

在第Ⅳ象限中:

1=(11×11)-(4×30),2=(22×11)-(8×30),3=(3×11)-(1×30)

圖3 古代洛書

圖4 現代洛書

圖5 3×3階幻方的生成:橫向操作

圖6 3×3階幻方的生成:縱向操作

其余公式見表1。

在第Ⅱ象限和第Ⅳ象限中,三個數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】相對位置整體排列結構是相同的或不變的,其生成特征具有平移對稱性和循環周期性。

由表1公式遞推可以證明,在11/30二維交互數系坐標系中,可以生成全體整數集合。

5.2 “11/30二維交互數系坐標系”中整數的分布——11/30二維交互數系

全體整數在11/30二維交互數系坐標系中的分布集合與結構就稱為“11/30二維交互數系”。

圖2坐標系中,第Ⅰ象限全體為正整數;第Ⅲ象限全體為負整數,第Ⅱ、Ⅳ象限為正、負整數混合分布。若從逆時針圓的運動來看,由象限Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ,生成的四象限整數極值點分別為[660、0、-660、0]。

一般地,若二維數軸E/T取值區間擴大至最小公倍數330的r倍即r×330,則在11/30二維交互數系坐標系中,四象限整數分布四個極值點分別為[r×660、0、-r×660、0]。

由此可見,在11/30二維交互數系坐標系中整數的分布,呈現為在四象限極值分布點即區間[r×660、0、-r×660、0]內循環遞變、“0點”周期往復生成的變化特征。

6 11/30二維交互數系與洛書

6.1 洛書

河圖與洛書是中國古代流傳下來的兩幅神秘圖像,被公認為是中華文明的源頭;其來源古老悠久。可以歸納為:河圖與洛書是中國古代先民在仰觀日月星辰循環運動、俯察人間大地四季變換過程中發現得出的關于“天地人”整體系統變化規律的一種高度抽象數理模型表達。《易傳·系辭》曰:“河出圖,洛出書,圣人則之”。學界多數認為河圖與洛書同出一源,本文著重研究討論對象是其中之一的洛書。

6.2 洛書、麻將與3×3階幻方的數學邏輯關系

麻將是中國古人貢獻給世界的一項神奇而偉大的、以人類數學智力為基礎的娛樂工具。

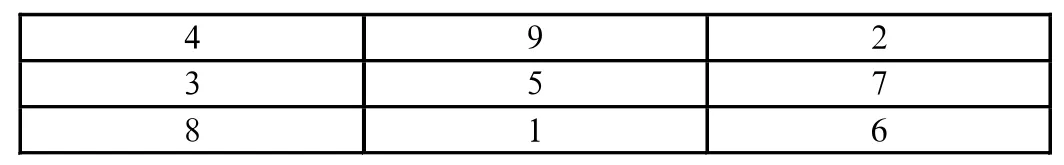

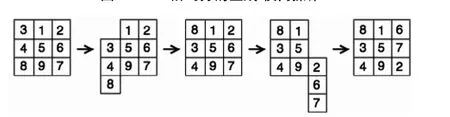

“幻方”是指每行、每列和兩條對角線上的數字之和都相等的數字方陣。由麻將可以構造一個3×3階幻方,操作方法如下圖所示。

取9張同花色的1-9序數的麻將牌擺成一個3×3的方陣,先作橫向操作,如圖5所示:

再作縱向操作,如圖6所示:

最后生成一個3×3階幻方:每行、每列和兩條對角線上的數字之和均等于15。圖6中最后生成的數陣以中間一行數組【3、5、7】為軸,旋轉180度,即可得到如圖4的洛書數陣。

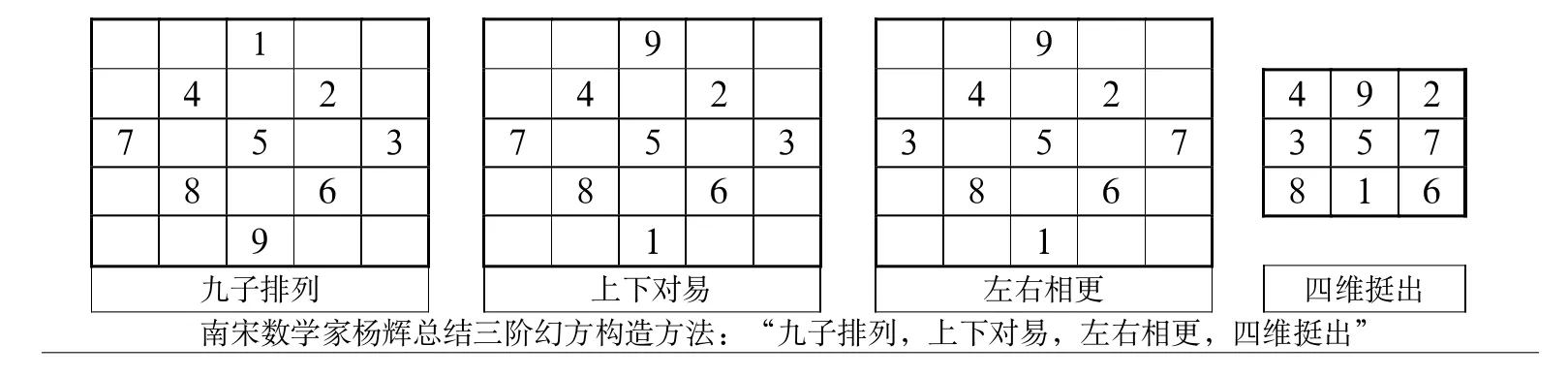

中國南宋時期數學家楊輝總結出了三階幻方構造的方法,稱為“九子排列,上下對易,左右相更,四維挺出”。如下表2所示,也得到如圖4的洛書數陣。

表2 中國南宋數學家楊輝對洛書或三階幻方的構造方法

6.3 洛書及麻將的自然數學原理——11/30二維交互數系

人類文明發展的全部科學與技術成就是建立在數學基礎之上的,而數學又是建立在對于自然數的認識基礎之上的。通過上述數學邏輯推演和論證,本文獲得了下列驚奇的發現:

(1)在西方經典數學中一維數軸、即同一條直線上分布的基本自然數(1~9),在“11/30二維交互數系坐標系”中分解為各自分立且平行排列的、既相對獨立又相互關聯的三個數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】;即在幾何上,自然數(1~9)一分為三,分解為三組分立的、平行分布的三條直線數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】;每條直線數組均為公差為3的等差數列。

(2)三分數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】并非是自然數集合中單純的一種簡單排列組合,而是分布在“11/30二維交互數系”坐標系中所生成的全部整數集合中的、具有基礎性、結構不變性和循環周期性生成這樣一種規律特征的數理組合關系。通過三階幻方數學變換,三分數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】可以自然生成洛書數陣。所以,“11/30二維交互數系”從數理邏輯的根本規律上揭示了“洛書”的自然數學原理或數理來源。

(3)麻將是體現洛書數學原理的直觀具體模型;通過幻方數學變換,即可得出洛書數陣。麻將中的口訣【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】源于三分數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】。中國古代最早出現過“洛書麻將”,屬于原始打法,即三張同花色的序號牌相加,只要其和數為15,就可算作一成牌;這種古老打法已退出舞臺,但卻是麻將體現洛書數學原理的明證。

(4)相對于包含先驗性假設的經典西方數學體系,“11/30二維交互數系”中不含人為假設,完全來源于自然界“數”的真實運動變化規律。本文將基本自然數(1~9)在“11/30二維交互數系”坐標系中一分為三、自然生成的三分數組【1、4、7】、【2、5、8】、【3、6、9】稱為中國“洛書數組”或“麻將數組”,它反映了“隔三相生”的數學原理。“11/30二維交互數系”的分布結構及其運動變化規律完全是自然界“數”本身所隱含的陰陽交互變化之法則的顯示,完全符合中國古代“氣數”概念和陰陽太極理論模型。所以,本文將“11/30二維交互數系”又稱為“11/30太極數系”。

7 結語

《易經》曰:“一陰一陽之謂道”,即陰陽的交互作用是宇宙萬物變化的起點與根本。《周易·系辭上》曰:“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。”中國先哲老子《道德經》中以“道”解釋宇宙萬物的演變,以為“道生一,一生二,二生三,三生萬物”;認為世間萬物“有、無相生”,“天下萬物生于有,有生于無”;又開天辟地般地指明宇宙萬物呈現為“天網恢恢,疏而不失”的時空本質特征。《國語·周語下》曰:“天六地五,數之常也。經之以天,緯之以地。”《左傳·昭公二十八年》又曰:“經緯天地曰文”。

本篇論文的研究內容是從關乎人類生命存亡的“全球地震時間分布周期”當今世界科學難題出發,(1)根據地球歷史呈現的漸變與突變交替發生的演變規律;(2)運用古代中國太極理論作為指導思想;(3)吸收當今西方科學成果、特別是復雜系統非線性科學混沌理論;這三大方面研究思想和方法相結合的科學新發現。

本篇論文的研究成果分為三大部分:即反映地球運動與能量漸變與突變過程交替發生特征的“11/30全球地震周期分布律”、揭示其本質物理規律的“11/30二維時間坐標系”、以及這兩大規律賴以確立的自然數學原理“11/30二維交互數系暨11/30太極數系”,三者既獨立存在又相互依賴,缺一不可。

本篇論文的科學創新價值及其重大意義可以概括為:

(1)突破了西方科學自笛卡爾以來確立的“一維時間軸”和“一維實數軸”的公理化假設;發現了全球地震時間周期分布中隱藏的兩個基本周期數11與30,建立了反映自然界真實運動變化圖像的“11/30二維時間坐標系”和“11/30二維交互數系坐標系”。

(2)同時揭開了代表五千年古老中華文明之神秘源頭“洛書”的自然數學原理及中國麻將的數理來源,即數組【1、4、7】【2、5、8】【3、6、9】的數理來源和基本自然數【1、2、3、4、5、6、7、8、9】序列為什么一分為三。

(3)完全證明了老子《道德經》“一生二、二生三、三生萬物”[2]和當代混沌理論“周期3意味著混沌”[4]的思想觀點和結論的正確性。

(4)“11/30二維交互數系暨11/30太極數系”,來源于陰陽太極之道的思想指導,又符合太極模型的陰陽變化之氣與陰陽變化之理,更在數千年之后的今日中國,得到更新發展,推演出太極模型的陰陽變化之數。天地陰陽之氣數交互作用與運動變化,天地之和數為11,天地之乘數為30;它從自然數理上證明了中國古代“天地人”整體系統宇宙觀或時空觀的正確性。

將建立在11/30交互數系坐標系之上的數理體系整體稱為“東方數學”;它是東西方文明在地球人類演進到今天這一時空點上完美的交互對接。“東方數學”的發現和發展,將為重新全面審視中國古代自然哲學思想和近現代西方科學理論成果、開啟人類未來科學發展新天地奠定數學新基礎、物理新維度和時間新起點。東方數學是古老中華文明重獲新生、東方科學文化復興和推動人類科學文明進入發展新階段的基石。

[1]《黃帝內經素問》.人民衛生出版社,1963.

[2]任繼愈譯著.《老子新譯》(修訂版).上海古籍出版社,1985.

[3]高懷民.先秦、兩漢、宋元明易學史(三冊).廣西師范大學出版社,2007.

[4]Li, T. Y. and Yorke, J. A. Period Three Implies Chaos.American Mathematical Monthly 82,985 92,1975.

[5]伊利亞.普利高津著,湛敏譯.確定性的終結.上海科技教育出版社,1998.

[6][美]M.克萊因著,張祖貴譯.西方文化中的數學.復旦大學出版社,2004.

[7][美]R.柯朗,H.羅賓著,I.斯圖爾特修訂,左平,張飴慈譯.什么是數學:對思想和方法的基本研究(增訂版).復旦大學出版社,2005.

[8]朱清時,姜巖.東方科學文化的復興.北京科學技術出版社,2004.

[9]陳偉.從全球地震11/30周期分布律揭示的時間新維度——11/30二維時間坐標系.中國科技縱橫,2012年第4期,pp.213-217.

陳偉,1964年10月出生于上海,上海市嘉定區規劃和土地管理局副總工程師。1980級西北大學地質系地質學專業本科,1988級西北大學構造地質學專業碩士研究生,1992級西北大學構造地質學專業博士研究生。1984~1992年期間曾在石油部地球物理勘探局和山東省城鄉建設勘察院工作數年。論文《洛書的自然數學原理》獲得第十屆中國科學家論壇“2013中國科技創新卓越成果獎”。